對溫濕度獨立控制空調系統的探析

安文卓, 劉澤勤, 裴 鳳

(天津商業大學天津市制冷技術重點實驗室,天津 300134)

0 引言

在夏熱冬冷地區,空調系統的濕負荷是冷負荷的重要組成部分,許多城市夏季平均相對濕度較高,常采用通過7℃低溫水的冷凝除濕方法除去室內潛熱和顯熱負荷,但由于吸收的顯熱與潛熱比變化范圍有限,當超出這一范圍,系統僅滿足對溫度的控制需要,極易造成室內濕度過高。因此,采用冷凝除濕傳統形式達到降溫除濕的目的常會降低室內空氣品質。當系統僅考慮滿足室內除濕需求時,又會造成送風溫度的過度冷卻,需要再熱器對房間進行升溫處理,造成能源浪費[1,2]。據統計,我國空調負荷高峰值已達4500萬kW,降低空調能耗已成為建筑節能技術的重要研究內容[3]。為解決常規空調系統中溫度與濕度控制耦合的問題,溫濕度獨立控制空調系統應運而生,通過對溫度和濕度分別調節,最大程度地降低能源消耗,滿足人們對空氣品質的追求。

1 溫濕度獨立控制空調系統

溫濕度獨立控制的空調系統包括溫度控制與濕度控制兩個子系統,分別處理室內的顯熱和潛熱負荷。在供冷的夏季,承擔室內顯熱負荷的冷水,其供水溫度可從7℃提高到18℃左右,可使用天然冷源進行冷卻,而室內潛熱負荷可由除濕系統處理過的新風全部承擔。圖1為溫濕度獨立控制空調系統示意圖[4]。組成溫濕度獨立控制系統主要由高溫冷水機組、去除顯熱的室內末端裝置和新風處理機組、去除潛熱的室內送風末端裝置。可以根據不同房間的溫濕度需求對相關參數進行調節,精確控制送風溫度和濕度,保證室內環境控制要求,從而解決室內空氣處理的顯熱和潛熱與室內熱濕負荷相匹配的問題,減少能量損失。但該系統也存在著一些問題,如對控制系統要求更加嚴格,初投資較大,機組體型較大、占用空間,系統更加復雜等[5,6]。

2 溫度控制

因無需承擔除濕,可選用較高溫度(18~21℃)的天然冷源作為冷水來排除室內顯熱,如深井水、土壤源、江海湖泊等。地源熱泵利用地下熱交換器和地熱能進行熱交換,從地下獲取冷量,去除房間顯熱負荷。在某些情況下,地下熱交換器的出口溫度就能夠達到18℃,可以直接滿足室內溫度需求,而無需啟動熱泵機組,節約了能源[7]。太陽能是一種取之不盡、用之不竭的可再生能源,具有清潔無污染、廉價易得的優點,可以利用太陽能吸收式或吸附式制冷空調系統為房間提供冷源,通過顯熱末端裝置,如輻射板、主動式冷梁、干式風機盤管或運行在干工況下的普通風機盤管等進行降溫處理 輻射板能直接與室內環境進行換熱,減少常規供冷方式中的不可逆損失,且輻射均勻,無溫度死角,常采用通過將特制的塑料管直接埋在水泥樓板中,形成冷輻射地板或樓板[9,10],或以金屬、塑料為材料,制成模塊化的輻射板產品,安裝在室內形成冷輻射吊頂或墻壁。而對于干式風機盤管,由于供水溫度較高,在給定供、回水溫度情況下,同一盤管干工況的制冷量約為濕工況的30%~40%,耗能較大[11]。

3 濕度控制

濕度控制系統由新風處理機組、送風末端裝置組成,通過新風處理機組向室內送入干燥新風來承擔全部室內潛熱負荷,并通過改變送風量輔助調節濕度,同時去除室內CO2與異味。常用溫度控制系統的末端裝置有置換通風口、個性化送風口等形式[4],而新風處理方式種類較多,如冷卻除濕、轉輪除濕、溶液除濕等。圖2是冷卻除濕系統組成示意圖,常溫潮濕空氣通過風機被吸入機器內,空氣中的水蒸氣通過與蒸發器換熱液化成水滴,被排出機外,經過處理后的干燥空氣在經過冷凝器升溫至常溫進入房間[12]。

轉輪除濕是通過物理或化學過程吸附濕空氣中的水分子以達到除濕的目的。圖3為轉輪除濕機原理圖,由吸濕轉輪、傳動機構、外殼、風機及再生加熱器等組成,轉輪被隔板分為3/4的除濕區和1/4的再生區。隨溫度的變化,吸濕劑中水蒸氣分壓力與空氣中水蒸氣分壓力亦在發生變化,吸濕劑在各分區對水蒸氣分別產生吸收和釋放作用。轉輪以一定速度不斷轉動,反復循環達到連續除濕的目的[13]。但轉輪除濕機存在再生能耗偏高的問題,降低轉輪除濕再生能耗是復合式空調系統應用的關鍵問題[14]。綜合冷卻除濕與轉輪除濕的特點,梁仲智[15]提出將二者組合用來除濕:前期用冷卻除濕降溫,后期用轉輪除濕以保證低濕度,且前期的降溫更有利于后期的轉輪吸附除濕。通過優化結合,互補所短,在滿足濕度要求的前提下,有效降低工程造價和運行耗電。

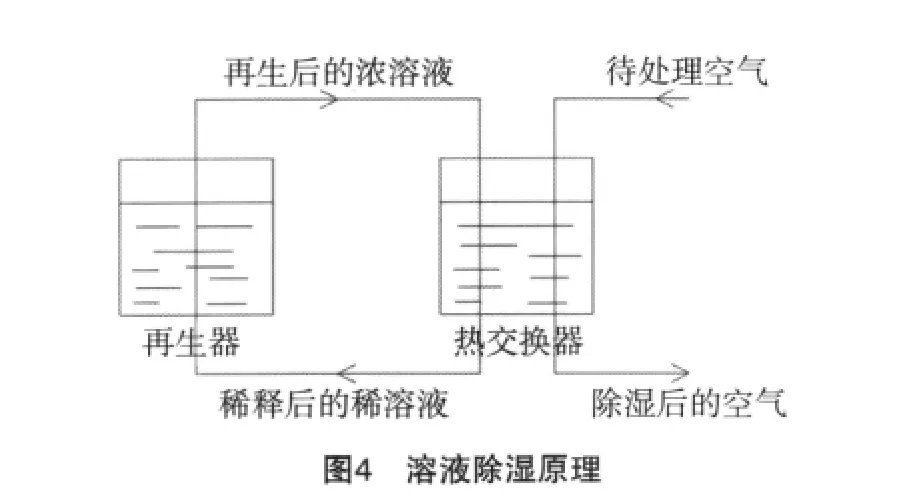

溶液除濕作為一種新型的除濕方法,其所需熱源可由低品位熱源提供,如廢熱余熱、太陽能等;所采用的溶液除濕劑不會對環境造成危害,而且具有很強的蓄能能力,此除濕方法有較好的除塵殺菌作用,大大提高空氣品質[16]。圖4為溶液除濕原理圖,在熱交換器中濃溶液對需要除濕的空氣進行噴淋除濕,吸收空氣中的水蒸氣后轉化為稀溶液;而稀溶液又可以在再生器中通過加熱的方式變成濃溶液循環利用。常用的溶液除濕劑有溴化鋰溶液、氯化鋰溶液、氯化鈣溶液、乙二醇、三甘醇等[17]。但除濕劑溶液具有腐蝕性,容易損害容器,同時存在除濕劑泄露危害人體健康的可能性。

除了上述除濕方法外,現在空調常用的除濕方式還有膜除濕、加壓冷卻除濕等[18]。

4 溫濕度獨立控制空調系統組合形式

通過對溫度和濕度控制系統的探索,發現在不同工況下需要考慮結合不同的控制系統,達到滿足特定環境的參數要求。溫濕度獨立控制空調系統在實際應用中有多種形式,國內外學者針對不同工程實際案例,利用不同溫濕度控制結合形式,給出了詳細地解決方案。向靈均等[19]將溫濕度獨立控制空調系統的不同之處歸結為新風處理方法的不同,將其分為五種形式:轉輪除濕+高溫冷源降溫、溶液除濕+高溫冷源降溫、雙溫冷源冷凍除濕+降溫、單溫冷源冷凍除濕+降溫、聯合除濕等。路詩奎等[20]提出了一種溶液除濕與輻射供冷聯合的熱濕獨立處理的新型空調系統,將毛細管輻射末端作為一種新型的用來控制顯熱的末端裝置,并指出了新型空調制冷系統的研究方向。金梧鳳、朱穎秋等[21~24]專門對毛細管輻射系統進行了實驗和應用性研究,將溶液除濕與輻射頂板相結合的溫濕度獨立控制空調系統應用于實際工程中,取得良好的節能效果。

5 結語

節能減排已成為現代社會經濟發展的重點關注內容之一,為解決常規空調系統中溫度與濕度控制耦合的問題,采用溫濕度獨立控制空調系統,能夠解決室內空氣處理過程中顯熱和潛熱與室內熱濕負荷相匹配的問題,并可使用低品位的天然冷源,對溫濕度實施精確控制。根據不同地區氣候條件或參數需求,在系統的方式上可有多種組合,特別是對溶液除濕與毛細管輻射供冷相結合的溫濕度獨立控制空調系統技術的研究,在節約能源和提高空氣品質方面有廣闊的發展前景。因此,進一步深入探索和研究溫濕度獨立控制空調系統對降低建筑能耗具有很好的實際意義。

:

[1]張桂榮,李敏霞,郝長生.溫濕度獨立控制在醫院建筑中的應用研究[J].建筑熱能通風空調,2008,27(4):37~38,77.

[2]王建奎,陸麟,曾憲純.溫濕度獨立控制系統中最小新風量計算方法研究[J].暖通空調,2010,40(1):29~32.

[3]賈磊,張秀平,等.溫濕度獨立控制空調系統關鍵設備的研究進展[J].流體機械,2011,39(4):67~70.

[4]劉澤勤,常遠,郭憲民.不同自然通風方式室內熱舒適性研究[J].河北工業大學學報,2012,41(3):68~72.

[5]陳國林.淺談通風空調幾項新技術[J].節能減排,2008,22(4):509~511.

[6]馬藝然,李德英.溫濕度獨立控制系統的適用性分析[J].建筑熱能通風空調,2011:140~141.

[7]楊修飛,羅清海,等.溫濕度獨立控制空調系統的現狀分析[J].使用節能技術,58~60,68.

[8]裴鳳,陳華,等.毛細管網輻射供冷空調系統形式研究[J].發電與空調,2012,(33):35~38,80.

[9]顏承初,劉燕華,石文星.基于溫濕度獨立控制的水蓄冷空調系統[J].暖通空調,2010,40(6):36~41.

[10]王立雷,趙菊.溫濕度獨立控制空調系統CFD模擬及實驗研究[J].建筑熱能通風空調,2009,28(1):40~42,39.

[11]賈磊,張秀平,等.溫濕度獨立控制空調系統關鍵設備的研究進展[J].流體機械,2011,39(4):67~70.

[12]程志遠,代焱.溫濕度獨立控制空調系統設計[J].制冷空調與電力機械,2010(3):28~32.

[13]陸紫生,費千.冷卻除濕機的最佳設計參數及實例的分析[J].制冷,2003,22(4):49~52.

[14]蘇鵬,喻李葵.轉輪除濕空調系統研究進展[J].建筑熱能通風空調,2009:477~481.

[15]周西文,馬愛華,王雨.轉輪除濕復合式空調系統的探討[J].制冷與空調,2009,23(2):86~89.

[16]梁仲智.冷卻除濕與吸附除濕的綜合應用[J].制冷,1998(4):74~77.

[17]丁照球.溶液除濕空調系統研究[D].武漢:武漢科技大學,2007.

[18]聞才,張小松.基于溶液除濕的混合式空氣調節系統[J].流體機械,2010,38(3):81~84.

[19]凌春雷.溶液除濕新風機組的性能研究[D].天津:天津大學,2007.

[20]向靈均,吳蔚蘭,張華廷.雙冷源溫濕度獨立控制系統在電子潔凈廠房中的應用[J].建筑科學,2012,(28)增刊:161~165

[21]路詩奎,張小松.溶液除濕與輻射供冷熱式獨立處理空調系統[J].化工學報,2006,(57)增刊:101~105.

[22]金梧鳳,余銘錫,金光禹.毛細管網系統供冷性能的實驗研究[J].暖通空調,2010,40(9):102~106.

[23]朱穎秋,王嘉,等.溫濕度獨立控制系統在辦公樓中的應用及運行效果[J].供熱供冷,2011:66~70.

[24]段凱.吊頂冷盤管與熱泵式溶液除濕型新風機組溫濕度獨立控制空調系統應用研究[D].重慶:重慶大學,2007.

[25]孫國勛,張婷,劉拴強.某辦公樓中庭空調系統末端形式的對比分析[J].制冷與空調,2010,10(1):74~79.

收稿日期:2012-12-07

修回日期:2013-01-07