老年患者急性心肌梗死急診行PCI術并發癥護理

李希玲,劉曉燕,康 嶸,何玉梅 (陜西中醫學院附屬醫院心病科,陜西 咸陽 712000)

急性心肌梗死(AMI)是一種老年常見病,大多數發生在冠狀動脈粥樣硬化病變的基礎上,是心肌血流供給的持久性中斷所導致的心肌壞死[1]。急性心肌梗死的誘發原因有很多,最為常見的為過度疲勞、情緒激動、睡眠差和持續緊張工作等,若出現心絞痛同時伴有惡心、嘔吐和大汗等情況,需要及時到醫院檢查。在本組研究資料中,筆者對44例老年急性心肌梗死患者急診行PCI術,并且對其采取并發癥針對性護理,觀察其臨床情況,取得了非常滿意的效果,現將結果報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料:我院自2010年5月~2013年5月收治老年急性心肌梗死患者88例,隨機分成兩組,每組44例,分別稱為觀察組和對照組。觀察組中男26例,女18例,年齡60~79歲,平均(69.5±7.5)歲;對照組中男27例,女17例,年齡60~78歲,平均(68.5±7.5)歲。所有患者均經過檢查診斷,確診為急性心肌梗死。兩組患者性別、年齡和病情比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法:對照組對44例老年急性心肌梗死患者急診行PCI術采取常規護理,觀察組在此基礎上對44例老年急性心肌梗死患者急診行PCI術并發癥采取有針對性的護理,密切監測。與術前情況對比,讓患者多飲水、多排尿、多休息,對穿刺部位要密切觀察,注意患者穿刺部位情況,減少并發癥的發生。老年患者消化功能不佳,應多吃蔬菜、粗纖維食物,減少便秘等情況發生。

1.3 觀察指標:主要觀察兩組老年急性心肌梗死患者急診行PCI術成功率、死亡率、并發癥發生率以及并發癥情況。

1.4 統計學方法:數據都是采用專業的SPSS 13.0軟件進行統計學分析處理。所有計數數據采用χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

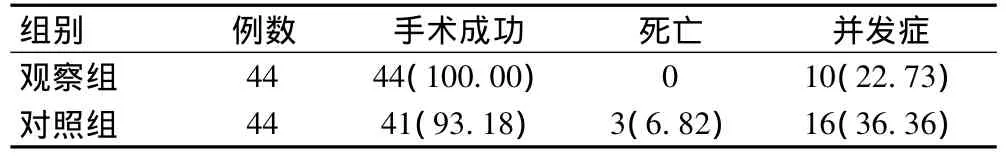

觀察組手術成功率明顯高于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05);對照組死亡率明顯高于觀察組,差異有統計學意義(P<0.05);對照組并發癥發生率明顯高于觀察組,差異具有統計學意義(P<0.05)。詳見表1。

表1 觀察組和對照組手術成功率、死亡率、并發癥情況比較[例(%)]

觀察組并發癥10例,其中低血壓1例、局部皮下血腫2例、局部皮下出血1例、血管迷走反射3例、尿潴留3例;對照組并發癥16例,其中低血壓2例、局部皮下血腫3例、局部皮下出血2例、血管迷走反射4例、尿潴留5例。兩組患者經過精心護理及對癥治療后,均痊愈出院。

3 討論

老年急性心肌梗死臨床表現不典型,主要體現在臨床癥狀、心電圖和心肌酶學三方面,老年女性較老年男性明顯,高齡老年患者較低齡老年患者常見[2]。老年急性心肌梗死不典型臨床表現根據表現不同分為5大類,分別為痛性心肌梗死、心衰型心肌梗死、休克型心肌梗死、腹型心肌梗死和腦型心肌梗死。急性心肌梗死臨床上多數患者均有劇烈而持久的胸骨后疼痛,休息及硝酸酯類藥物不能完全緩解,伴有血清心肌酶活性增高及進行性心電圖變化,可并發心律失常、休克或心力衰竭,時常會危及老年急性心肌梗死患者的生命[3]。并發癥臨床醫學概念較為復雜,有幾種定義:一種主要是指疾病在發展過程中引起另一種疾病或者癥狀的發生,后者則稱為前者的并發癥;一種是指在診療護理過程中,患者由患有一種疾病合并發生了與這種疾病有關的另一種或者幾種疾病,后者則稱為前者的并發癥。

根據本次試驗結果可以看出,觀察組對44例老年急性心肌梗死患者急診行PCI術并發癥采取有針對性護理的臨床情況明顯好于對照組對44例老年急性心肌梗死患者急診行PCI術并發癥采取常規護理的臨床情況,效果顯著,且并發癥經過精心護理和對癥治療后,均痊愈。

[1] 廖鳳顏,孫春陽,陳漢威,等.急性心肌梗死患者急診行PCI介入治療術的護理[J].中外健康文摘,2011,8(48):45.

[2] 張鐵燕,鄧曉蘭.急性心肌梗死急診PCI術護理體會[J].中國當代醫藥,2010,17(20):112.

[3] 田彩云.老年急性心肌梗死患者行急診PCI的護理[J].全科護理,2012,10(1):46.