經濟地理學視角的城市土地經濟密度影響因素及其效應

吳一洲,吳次芳,羅文斌

(1.浙江工業大學城鄉發展與人居環境設計研究中心,浙江 杭州 310014;2.浙江大學土地科學與不動產研究所,浙江 杭州 310029; 3.湖南師范大學旅游學院,湖南 長沙 410081)

1 引言

改革開放以來,中國的工業化、城鎮化持續快速發展,城鎮化率從1978年的17.9%上升到2009年的46.5%,全國城鎮人口總量達6.2億人;城鎮建成區面積由1981年的7438 km2擴張到2008年的3.63萬km2,28年間城鎮占地擴大了近5倍(還有2.4萬km2的開發區面積未計入)[1]。然而,快速城市化發展背景下,以“土地換增長”的城市發展模式在各地屢見不鮮,“土地”指標緊缺,但利用集約度又較低。在這種城市土地資源供給的低效與稀缺并存的矛盾情景下,部分地區土地利用與經濟增長之間的矛盾日益凸顯。

在當前的城鎮化過程中,城市經濟增長與土地資源消耗之間的關系已經引起了學術界的廣泛關注。從城市的發展歷史看,土地利用與經濟產出的協同發展是城市經濟總量增長的重要過程,在區域差異及其產生機制研究中具有重要意義[2]。城市土地是各種經濟行為與活動的空間載體,城市經濟增長映射在空間上就是土地經濟密度;城市土地經濟密度是反映城市地域空間擴展與其空間經濟產出兩個過程協調效率的重要標準,是土地資源利用過程中投入與產出效率的表征,是衡量城市土地利用經濟效益的關鍵指標[3],也是城市土地管理水平高低的重要反映。本文基于傳統經濟地理學、新經濟地理學的基本理論,對城市土地經濟密度差異格局的驅動因素及其影響效應進行探索,有助于了解快速發展過程中,城市土地利用效益的宏觀機制,并為優化城市土地利用戰略提供啟示。

2 基于經濟地理與新經濟地理學的分析框架

傳統經濟地理學把城市經濟增長歸為資源稟賦和區位優勢兩個方面,認為產業集聚的主要原因是不同區域之間經濟地理因素的差異[4]。該理論能解釋中國東北地區依托資源優勢和港口區位發展成為重工業基地的集聚現象,但對于資源相對貧乏、區位優勢不明顯的東南沿海地區在改革開放后迅速發展的事實缺乏解釋力;同時,資源條件均質的區域也會產生產業的不均衡集聚形態。新經濟地理學與傳統經濟地理學的一個最顯著的差別,在于采用不完全競爭、報酬遞增和多樣化需求假設[5]。新經濟地理學提出的收益遞增、不完全競爭模型和“路徑依賴”等三個命題對傳統經濟地理學未能解釋的現象提供了啟示[6]。

通過對經濟增長理論與空間組織機制相關研究的回顧,根據城市土地經濟密度的宏觀機制研究目的,本文基于經濟地理理論構建了基于“資源稟賦—空間機制—政策效應”的城市土地經濟密度影響因素的分析框架:

(1)首先,城市土地經濟密度依賴于經濟地理層面的第一性經濟基礎(first nature economic base),即資源稟賦,它決定了要素投入的初始基礎。根據傳統經濟地理學的相關理論,自然資源與區位優勢是初始稟賦中最為關鍵的因素,具有初始稟賦相對優勢的區域,可以通過出口提高資本積累和購買力,從而提升該區域經濟體的經濟產出效率。相反,經濟學著名的“資源詛咒”命題則認為:由于依靠資源發展的產業增長會削弱其他產業的發展,加上地區對進口的保護,使得資源豐富的地區增長反而逐漸停滯[7];同時,政府干預傳導機制加上產權安排的不合理,在一定程度上會導致政治尋租現象增多,進而影響勞動力和資本實質作用的發揮[8]。

(2)其次,依賴于新經濟地理層面的第二性經濟基礎(second nature economic base),即擁有自由區位決策的企業集群,也就是“集聚經濟”,它的動態變化是要素投入轉化為經濟產出的關鍵。企業和人口在城市的集聚有利于節約交易成本、共享設施與信息、以及競爭帶來的創新激勵等等諸多益處;消費者對商品的多樣性偏好、地區之間運輸成本以及廠商內部規模經濟同時構成的金融外部性(pecuniary externalities)[9],加上廠商和企業之間的外部規模經濟效應[10],使得城市的土地經濟產出效率得以顯著提高[11]。集聚經濟帶來的規模報酬效應,主要體現在三個層次上:①范圍經濟(economic of scope),即企業內部的規模經濟,指總產量的提高可降低平均成本;②馬歇爾外部性(Marshallian externalities)[12],即同一行業的企業在特定地區的集聚,由技術溢出、交易成本下降等效應引起平均成本的下降;③雅各布斯外部性(Jacobs externalities)[13],即在城市集聚的各行業通過其前向和后向聯系,能使多個行業的成本降低。

(3)政策與制度是要素流動的被組織機制,通過控制要素流動中的交易費用來影響資源配置方式與布局模式。傳統的古典經濟學和新制度經濟學都把制度作為經濟增長的重要變量。由于中國政府一直以來都在資源配置中占據著主導地位,因而政策與制度對經濟增長的效應就尤為顯著,如早期中國的工業發展基本上都是由中央統一布局的,1978年開始實施的改革開放政策首先確定東部沿海地區為先行區。從實際發展態勢看,中西部地區比東部沿海地區的自然資源豐富,但東部的經濟發展水平要高于中西部,東部地區的開放進程快于中西部,其中政策的引導績效差異十分明顯。

3 研究數據與分析方法

3.1 研究數據

通過對城市土地經濟密度的內涵解析,本文研究的主要對象確定為城市物質空間地域范圍內,城市經濟活動對應的土地經濟密度,即非農產業(二三產業)產值與城市建成區面積的比值。研究采用的數據均來源于《中國城市統計年鑒》、《中國國土資源年鑒》和《中國統計年鑒》,其中空間密度分析與空間自相關集聚指數的分析數據來源于1986、1998、2008年的《中國城市統計年鑒》,而對于影響因素的模型估計數據來源于2004—2008年的《中國城市統計年鑒》、《中國國土資源年鑒》和《中國統計年鑒》。在研究時間跨度內,有部分城市進行了行政區劃的調整,因此在空間單元與數據中也進行了相應的歸并,研究確定的地級市單元為286個。

3.2 分析方法

3.2.1 空間密度分析 “Kernel平滑”或“KDF(kernel density function)分析”通過估計給定搜索半徑內的所有表面數據來估計事件的發生強度,能有效地建構空間發生幾率地圖和探索集聚的現象[14-15]。KDF的計算方法基于二次核密度的計算功能,具體可見Silverman[16]。本文借助ArcGIS 9.2空間分析平臺,實現基于KDF的空間密度分析,主要用于對城市土地經濟密度的空間分布格局進行識別。

3.2.2 空間相關分析 空間自相關分析(Spatial Autocorelation Analysis)中的全局自相關分析將Moran’s I檢驗作為測度變量空間相互依賴水平的指標[17],指相鄰的單位有一個變量相似的價值觀,可以解釋空間集聚和離散的程度[18],如式1:

3.2.3 面板數據模型 研究中經常需要同時分析由橫截面觀測值和時間序列觀測值結合起來的數據,這種數據結構被稱為面板數據(panel data),這種數據結構與純粹的橫截面數據和時間序列數據有著顯著的差異。因而,以往采用的計量模型和估計方法就需要有所調整。根據不同個體的差別,包括固定效應模型(fixed effect model)和隨機效應模型(random effect model)兩種[19]。

4 城市土地經濟密度的空間特征與影響機制

4.1 土地經濟密度時空演化的特征性事實:地級市層面的分析

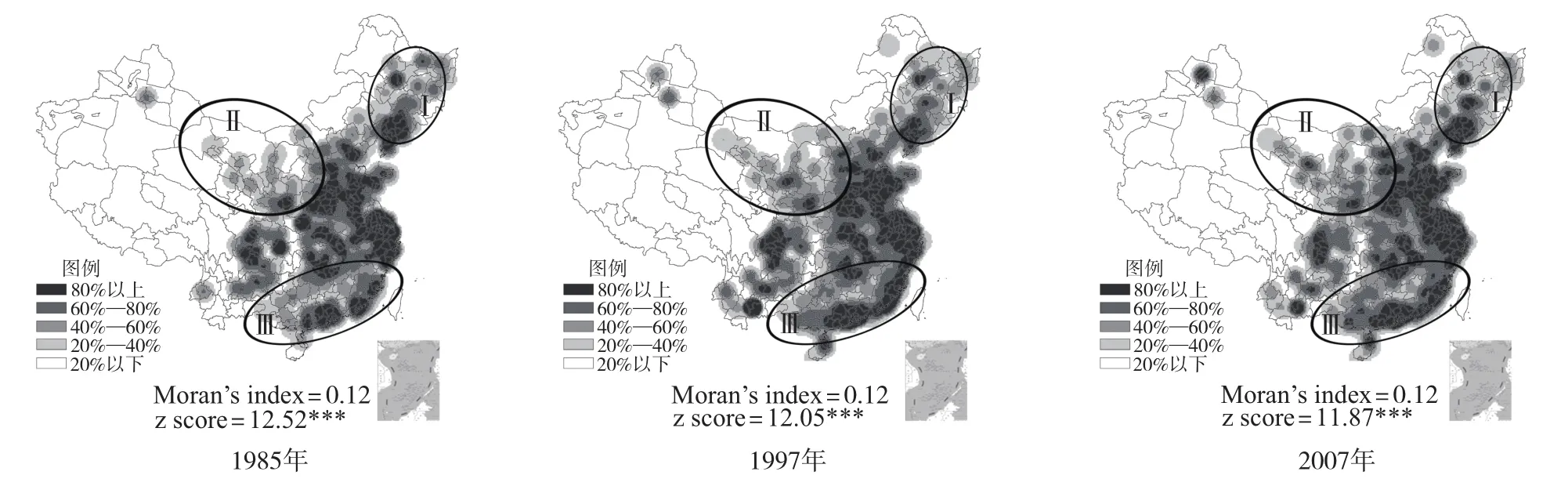

圖1 中國城市土地經濟產出空間密度分析圖Fig.1 The analysis of the spatial density of urban land economic output in China

圖1繪制了1985、1997和2007年城市土地經濟密度的空間格局,可以看出,自1985年以來,城市土地經濟密度的高值區均位于東部沿海地區,且三個時期的空間集聚指數Moran’s I的結果均達到了在1%顯著性水平上的空間集聚形態特征,同時Z值逐年遞減,說明集聚地域的范圍在不斷擴大,這與多年來的區域政策導向具有明顯的耦合性,即東北地區、長三角地區和珠三角地區一直在國家的空間戰略與政策導向中占有重要的地位,且取得了較高的土地經濟效率。

通過對比分析三個時期的空間格局,發現其中存在一些局部性差異,具體表現在:(1)整體上看,集聚形態有所加強,1985年更多地呈現為點狀分散格局,而2007年則形成了明顯的連綿帶狀特征,即產生了空間溢出作用;(2)區域Ⅰ(東北地區)出現了由北向南集聚的趨勢,1985年的黑龍江高值點在2007年中已經消失,經濟重心向遼寧和吉林偏移;(3)區域Ⅱ(甘肅、內蒙古等中部地區)出現了由東向西的“梯度型溢出”特征,集聚形態由點狀逐步向帶狀過渡,說明城市土地經濟密度的區域內差異在逐步縮小;(4)區域Ⅲ(珠江三角洲及南部沿海地區)也出現了由點狀集聚向面狀(帶狀)集聚的特征,廣西、福建與廣東之間的差異也有所縮小。

從三個時期的演化過程分析中,得出以下結論:(1)東部沿海地區是中國城市土地經濟密度的最高的區域;(2)城市土地經濟密度的空間分布形態呈現由點狀向面狀、帶狀集聚形態的轉變趨勢;(3)城市土地經濟密度具有顯著的空間相關性和鄰域輻射效應。

4.2 城市土地經濟密度的影響因素分析模型構建

根據需要檢驗的初始稟賦、集聚經濟和政策效應三個維度影響因素的作用,構建面板數據模型,形式如下:

式2中,Yit表示各年份各地級市的城市土地經濟密度,采用每個城市建成區的地均非農產業產值進行表征,這是衡量城市空間經濟產出效率的變量,值越高說明效率越好。模型中的其余字母表示常數項、變量系數和殘差。解釋變量如下:

X1是表示該城市的初始稟賦影響因素的向量。本文主要選取兩個表示初始稟賦的變量:城市擁有資源數量(resource)、擁有勞動力的數量(labor)。區域內自然與勞動力資源的初始稟賦直接影響著區域經濟活動的類別、規模與效益[20],在一定程度上決定了區域經濟活動產生的現實可能性及增長的能力。考慮礦產資源分布的大尺度性和數據的可得性,選取各省煤炭、石油和天然氣三種主要自然資源的儲量(剩余可開發量)與全國均值的比值來表征城市所擁有的自然資源數量(resource);用全社會從業人員總數與全國的平均值的比值來表征勞動力數量(labor)。

X2是表示該城市中集聚經濟水平影響因素的向量。城市范圍內的報酬遞增特征是城市得以產生和發展的基礎,即城市集聚經濟[21]。關于城市集聚經濟的來源和性質,根據國內外相關研究結論[22-24],將集聚經濟從三個方面進行理解:

第一,產業關聯。本研究選擇了企業數量、產業多樣性與專業化水平三個變量進行衡量,具體定義如下:企業數量(firm)為該城市的工業企業數與全國均值的比值;專業化水平(specialization)采用就業在部門間的分布來衡量[24],研究定義Sitj是t時期j部門在i城市中的就業份額,則相對專業化指數為:其中,Stj為t時期j產業部門在全國所占份額;產業多樣性(diversity)采用HH(IHirshman-Herfindahl Index)指數的倒數進行衡量,即所有產業部門就業份額平方加總的倒數,即相對多樣化指數Deversityit=1/∑Sitj-Stj。

第二,交易成本。新經濟地理學認為交通費用與貿易屏障之間的均衡關系是決定產業收益遞增機制(路徑依賴)產生的重要因素。本文中用各城市對外交通量代理此變量,即城市客貨運交通量與全國平均值的比值,來衡量不同城市的交通成本(transcost)。

第三,人口集聚。高素質的人才與人口的空間集聚帶來企業商品消費者購買力的擴大,推動了該城市區位市場潛力的提升。本文用人均GDP來衡量消費者購買力;用平均受教育年限①居民平均受教育程度采用6歲及以上人口平均受教育年數,假定文盲半文盲、小學、初中、高中、大專以上教育程度的居民平均受教育年數分別為0年、6年、9年、12年、16年,公式為:H=prim×6+juni×9+seni×12+coll×16,其中prim、juni、seni、coll分別表示小學、初中、高中和大專以上受教育程度居民占地區居民6歲以上人口的比重,H表示人力資本,數據來源于《中國統計年鑒》(由于缺乏地級市數據,這里采用省級數據進行近似替代)。來衡量人力資本質量(humancapital)。

X3是表示政策效應因素的向量。政策效應是中國長期以來區域發展差異形成中的重要因素[25]。本研究從土地市場化程度和對外開放度兩個角度進行衡量。土地市場化程度(land-market)參考已有的研究[26],將各種土地使用權交易方式的市場化權重確定如下:土地一級市場中,招標、拍賣、掛牌出讓一般被認為是市場化程度較高的形式,因而權重均取1,租賃為0.5,協議出讓為0.3;土地二級市場中的三種主要方式均采用較為完善的市場調節方式,因而權重也為1,以此計算各城市的土地市場化水平,并取其與全國平均水平的比值賦值變量。對外開放度(open)采用地均實際利用外資強度(以城市建成區面積計算)與全國平均水平的比值進行衡量。

4.3 城市土地經濟密度的影響因素估計結果分析

除估計全國286個城市以外,為考察系數的穩健性,本文還對東部和中西部城市進行了分別估計。通過Hausman檢驗顯著支持固定效應,另外,當觀測值是大尺度的地理單位時,最好采用固定效應法進行估計[27]。對于全國范圍內的估計來說,由于橫截面個數大于時序個數,所以采用截面加權估計法(Cross Section Weights,CSW)。

表1 城市土地經濟密度的影響因素估計結果Tab.1 The estimated results of the influencing factor of urban land economic density

表1表明,本文選取的變量對城市經濟密度具有很強的解釋力,回歸決定系數都達到了95%以上,同時,DW檢驗值也較理想,說明變量之間未存在明顯的多重共線性。接下來對估計結果進行逐項分析:

(1)初始稟賦。從全國層面上看,自然資源稟賦總體上對城市經濟密度有著正向的作用。但從分區域估計結果看,自然資源稟賦對東部城市空間經濟產出起到了不顯著的負向作用,而對中西部城市則呈顯著的正向作用,即中西部城市土地經濟密度更多依賴于自然資源。同時,勞動力變量的估計結果整體上呈不顯著的正向效應,分區域估計中也出現了與自然資源變量相似的情況,說明中西部城市更依賴于勞動力初始稟賦。因此,中西部城市與東部相比,更偏向于初始稟賦依賴性。

(2)集聚經濟。在產業關聯方面,企業的空間集聚在全國和分區域的估計中都顯著呈正向效應,有利于城市土地經濟密度的增長;產業專業化水平變量在全國和分區域的估計中均呈負向效應,在中西部城市估計中不明顯;產業多樣化水平在估計中顯著性均不高。可見,城市的產業關聯效應還不顯著,說明中國的產業集聚仍處在初步的空間集中階段,尚未完全發揮產業的“集群效應”,且在當前階段,產業多樣性比專業化更有利于城市經濟增長。在交易成本方面,交通費用在三個估計結果中均呈顯著的正向作用,說明交通費用的降低有利于土地經濟密度的增長,且其對于東部城市的作用強度要高于中西部,也支持了東部集聚與溢出效應比中西部更為顯著的觀點。在人口集聚方面,消費者購買力在三個估計結果中均呈顯著的正向作用,說明它能帶來城市土地經濟密度的提高。人力資源素質的估計結果也都呈現顯著的正向效應,對比之前勞動力數量的估計結果,說明人力資本素質相比勞動力數量,對區域的經濟發展更為重要;從回歸系數可以看出,人力資本素質對于東部城市的促進作用也要大大高于中西部城市。這是因為東部城市工業化水平相對較高,因而對人力資本素質也提出了較高的要求,而中西部城市則大多仍處于工業化的初級階段,對勞動力的素質要求不高,其效應也就不如東部顯著。

(3)政策效應。土地市場化水平的回歸結果顯示,其對土地經濟密度的增長起到了負向的作用,但除東部城市外,都不顯著,與王青等[27-28]的結論一致;進一步分析發現土地市場化程度的空間分布也表現出一些與經濟發展規律不相符的特征,如北京、天津和山東等發達地區的土地市場化程度處于全國的較低水平,因為近年來這些地區以劃撥和協議出讓為主的用地比重相對較高,且整個土地二級市場規模相對較小。如2007年,北京、天津、上海、深圳、珠海、廣州等東部沿海經濟較為發達的城市,其劃撥和協議出讓的土地占到一級市場的80%以上,而齊齊哈爾、遵義、三亞等中西部城市的土地市場化水平處于全國的較高水平。究其原因,雖然這些地區一級市場中土地交易的市場化程度并不是很高,但是二級市場的交易規模普遍較大,使得土地市場化程度總體相對較高。另一方面,對外開放政策對城市空間經濟產出起到了顯著的正向作用,且對東部城市的影響要高于中西部城市,說明發展外向型經濟有利于城市土地經濟效益的發揮。可見,不同政策的作用機制不同,影響效果也不同。

5 結語

本文從經濟地理學視角構建了基于“要素投入—空間機制—政策效應”的分析框架,從資源稟賦、集聚經濟以及政策與制度三個方面,建立了城市土地經濟密度實證分析理論框架。通過空間分析與計量經濟分析,發現城市土地經濟密度的總體空間格局存在以下特征:首先,東部沿海地區是城市土地經濟密度的最高的區域;其次,空間格局呈現由點狀向面狀、帶狀集聚形態的轉變趨勢;同時,具有顯著的空間相關性和鄰域輻射效應。

對城市土地經濟密度影響因素的實證分析結果,研究發現:(1)從全國層面上看,自然資源稟賦總體上對城市土地經濟密度起著正向效應,但中西部城市與東部相比更偏向于依賴初始稟賦;(2)城市中產業集聚效應十分明顯,但仍處在初步的空間集中階段,且在當前階段,產業多樣性比專業化更有利于城市土地經濟密度的提高;(3)城市中交通成本的降低起到了正向效應,同時,東部城市的集聚與溢出效應比中西部更為顯著;(4)消費的多樣性也起到了正向效應,同時,人力資源素質對于東部城市的影響效應要高于中西部城市;(5)不同政策的作用機制不同,影響效果也不同,經濟開放政策具有明顯的正向效應,但就目前來看,土地市場化政策對土地經濟密度的影響并不顯著。

由此,可以得到對于城市土地利用戰略的幾點啟示:(1)對于中西部城市,應改變過于依賴自然資源稟賦的發展模式,加快新型工業化與產業結構升級轉型的進程,城市土地開發應更多地發展集約型高效率的現代服務業;(2)城市土地的空間配置要注重產業的集聚性,城市形態與土地利用分區要注重引導產業的空間集聚,土地利用功能類型要適應產業結構升級的需求,如發展生產性服務業等;(3)增加區域內外交通體系建設,保證經濟要素的空間流動便捷性,最大程度發揮城市土地利用的外部輻射與帶動效應;(4)人才和知識資源對于土地經濟密度的提高具有顯著的間接作用,加快人力資源的建設是土地經濟密度提高的必要基礎之一;(5)繼續深化市場機制的資源配置效應,充分體現土地市場化帶來的實質性經濟效益。

(References):

[1] 姚士謀, 馮長春, 王成新, 等.中國城鎮化及其資源環境基礎[M].北京: 科學出版社, 2010: 106-110.

[2] 鄭新奇.城市土地優化配置與集約利用評價[M].北京:科學出版社, 2004: 10-21.

[3] 羅罡輝, 吳次芳.城市用地效益的比較研究[J].經濟地理, 2003, 23(3): 367-370.

[4] 金煜, 陳釗, 陸銘.中國的地區工業集聚:經濟地理、新經濟地理與經濟政策[J].經濟研究, 2006,(4):79-89.

[5] 劉安國, 楊開忠, 謝燮.新經濟地理學與傳統經濟地理學之比較研究[J].地理科學進展, 2005, 20(10): 1059-1066.

[6] Arthur B.Positive feedback in the economy[A].In: Increasing Returns and Path Dependence in the Economy[C].Ann Arbor:University of Michigan Press, 1994: 33-49.

[7] Sachs, J., Warner A.Fundamental sources of long-runs growth[J].American Economic Review, 1997, 87(2): 184-188.

[8] 徐康寧, 王劍.自然資源豐裕度與經濟發展水平關系的研究[J].經濟研究, 2006,(1): 78-89.

[9] Krugman P.Increasing returns and economic geography[J].Journal of Political Economy, 1991, 99(3): 483-499.

[10] 陳良文, 楊開忠.集聚與分散:新經濟地理學模型與城市內部空間結構、外部規模經濟效應的整合研究[J].經濟學(季刊),2007, 7(1): 53-70.

[11] 陳瑋.論集約用地與產業集聚[J].中國土地科學, 2000, 14(6):14-17,30.

[12] Marshall A.Principles of economics[M].London: Macmillan & Co.,1920: 241-266.

[13] Jacobs J.The death and life of great American cities[M].New York: Vintage Books, 1961: 145-155.

[14] Lai P.C., Wong C.M., Hedley A.J., et al.Understanding the spatial clustering of severe acute respiratory syndrome(SARS)in Hong Kong[J].Environmental Health Perspectives, 2004, 112(15): 1550-1556.

[15] 吳一洲, 吳次芳, 羅文斌, 等.浙江省城市土地利用績效的空間格局及其機理研究[J].中國土地科學, 2009, 23(10): 41-46.

[16] Silverman B.W.Density estimation for statistics and data analysis[M].New York: Chapman and Hall, 1986: 13-19.

[17] Robert H.Spatial data analysis: theory and practice[M].London: Cambridge University Press, 2003: 273-283.

[18] Longley P., Goodchild M., Maguire D., et al.Geographic information systems and science[M].London: John Wiley & Sons Ltd,2001: 51-63.

[19] 伍德里奇.計量經濟學導論:現代觀點[M].北京: 中國人民大學出版社, 2003: 120-130.

[20] 李小建.經濟地理學[M].北京: 高等教育出版社, 2006: 44-54.

[21] Rosenthal, S., Strange, W.Evidence on the nature and sources of agglomeration economies[A].Handbook of Regional and Urban Economics[M].Amsterdam: North Holland, 2004: 121-124.

[22] Abdel, Rahman, H.M., Fujita, M.Specialization and diversification in a system of cities[J].Journal of Urban Economics, 1993, 33(2):159-184.

[23] Fujita, M., Krugman, P., Mori, T.On the evolution of hierarchical urban systems[J].European Economic Review, 1999, 43(2): 209-251.

[24] Duranton, G., Puga, D.Micro-foundations of urban agglomeration economies, Handbook of Regional and Urban Economics[M].Amsterdam: North Holland, 2004.

[25] Kanbur R., Zhang X B.Fifty years of regional inequality in China: a journey through central planning, reform and openness[J].Review of Development Economics, 2005, 9(1): 87-106.

[26] 王青, 陳志剛, 葉依廣,等.中國土地市場化進程的時空特征分析[J].資源科學, 2007, 29(1): 43-47.

[27] Wooldridge, J.Introductory econometrics: a modern approach[M].北京: 清華大學出版社, 2006: 246-259.

[28] 趙珂, 石小平, 曲福田.我國土地市場發育程度測算與實證研究[J].經濟地理, 2008, 28(5): 821-825.