北京市話劇演出市場與大眾需求關系探究

趙凌暄 黃雅各 趙祎 蘭夢 賓千葉

摘 要:本文通過網絡調查、街頭采訪以及資料收集的方式,從北京話劇市場的發展情況與市民需求的關系入手,結合市民選擇偏好、院團自身盈利模式和政府政策導向三方面分析了影響北京話劇市場發展的因素。在經濟迅速發展、網絡成為主要宣傳媒介的社會背景下,小劇場話劇成為主流的趨勢愈發明顯,青年逐漸成為觀劇主體。然而,面對院團成本“入不敷出”、“票價高”等問題,政府也出臺了相關政策來扶持民營話劇市場的發展。文章最后以文化資源、文化需求、政府制度和發展文化內生創新力這四個方面,對北京話劇市場的未來發展方向進行了展望。

關鍵詞:話劇;演出市場;文化產業

中圖分類號:J892.4 文獻標識碼:A 文章編號:1007-0125(2013)09-0021-04

一、引言

隨著國家對文化產業發展的日益重視,文藝演出作為文化產業核心層的組成部分,在近十年來不斷擴大。僅北京市就有大約12萬至15萬人有進劇場看話劇的習慣,體現出北京話劇演藝市場供給的增長以及大眾對該文藝形式的需求和數量的改變。

以北京人民藝術劇院為代表的國有院團,孟京輝工作室、開心麻花、戲逍堂話劇等為代表民營劇團,在北京乃至全國都收到了劇迷的熱烈追捧。一些現代經典劇目的門票往往在開演前就會火速售罄,這樣的演出市場熱潮值得關注。本文意在探究觀眾觀劇的動機由來、院團如何利用劇目吸引觀眾以及政府作為助推力量如何能將劇目的“供”與觀眾的“需”相結合,達到話劇市場的穩步發展。

二、北京市民對話劇喜好的調查結果

為了準確把握北京市話劇演出市場與大眾需求的關系,摸清相關影響因素的具體信息,我們采用了問卷調查的方法,具體通過對290位北京市民進行二個月網絡調查(在“問卷星”上發布問卷)和街頭調查(紙質問卷),以此為基進行綜合分析。調查中我們主要針對北京市民對話劇的喜愛程度、觀看頻率、題材偏好、選擇動因、劇院要求、購票方式和信息來源,以及市民的年齡段、收入等方面進行了“北京市話劇市場與大眾需求關系”的綜合調查,網絡調查和紙質問卷調查直接面向北京市民,反饋結果直接客觀、暢通有效,通過系統分析梳理,我們得到如下結果:

(一)青年消費群體占據主導,小劇場話劇方興未艾

在對于話劇這一類藝術門類熱愛度上,選擇“是,我是粉絲”這一項的比重為14.98%,選擇“一般,偶爾關注”的比重為68.12%,其中觀看話劇頻率為“一年(或以上)”的觀眾占54.59%,按月觀看的觀眾則占36.71%。我們發現當今北京話劇演出市場的主體觀眾群的年齡段為18-35歲,占全部樣本的98.07%,他們以大學生、知識分子和白領為主,同時也是話劇的潛在消費者。其余的年齡段占比分別是0.48%(18歲以下),0.97%(36-55歲)以及0.48%(55歲以上)。

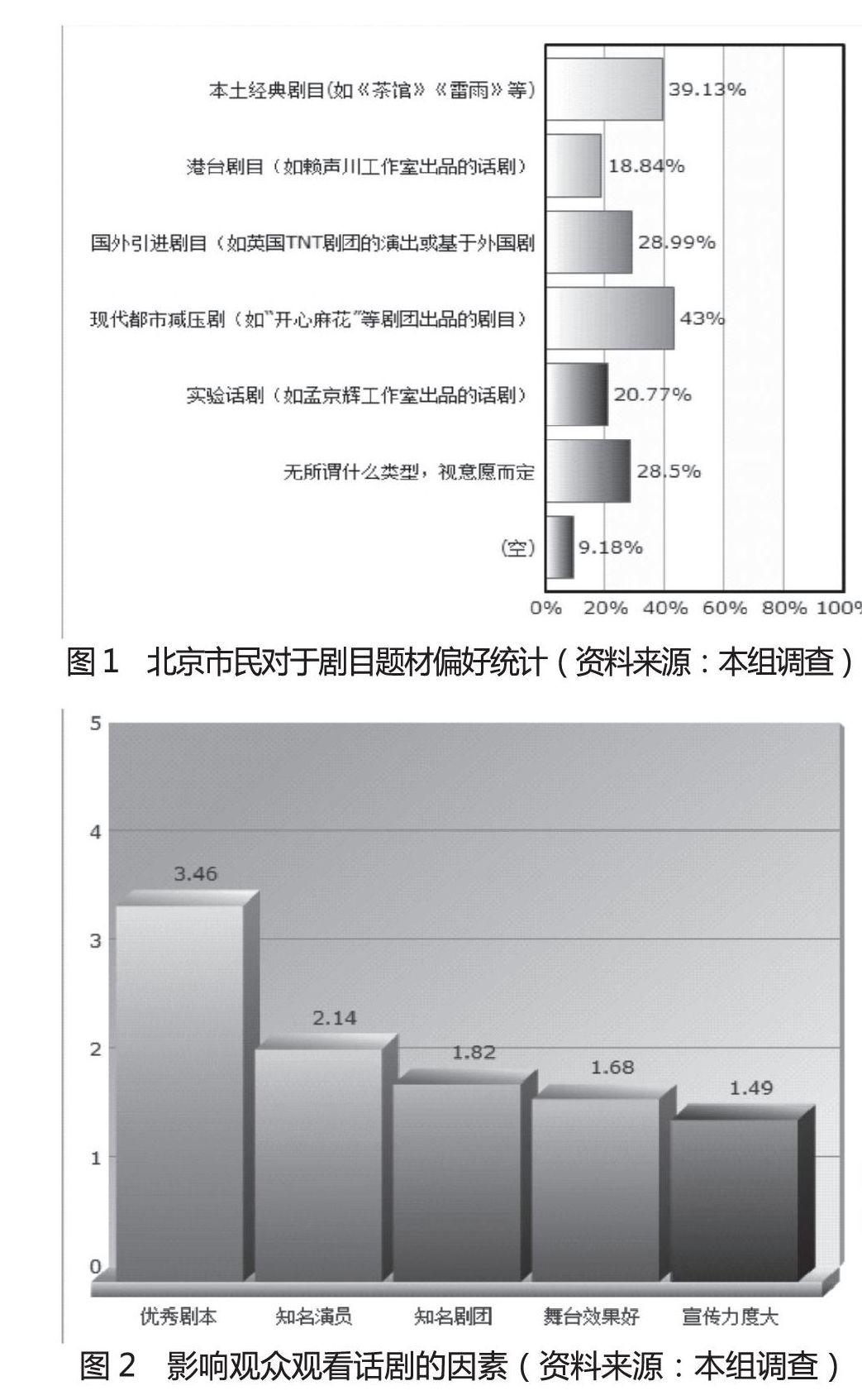

在關于劇目題材偏好的調查中,我們看到當今小劇場的演出最受歡迎,包括當今活躍在話劇市場的本土減壓劇以及先鋒戲劇,占所有類型的比重為63.77%;其次是傳統的經典劇目,占比為39.13%;國外引進的劇目為28.99%,港臺劇目為18.84%。

吸引觀眾前往劇院觀看的原因也決定著劇目的質量和劇團的未來。在我們的調查中,優秀劇本對于觀眾的選擇起到了至關重要的作用,其次是有知名演員的參與和知名劇團,而舞臺效果以及宣傳力度則是人們最終考慮的因素。在劇院的選擇上,選擇“無特殊要求,視劇目而定”的市民達到了57%,另外22.22%的受訪市民選擇小劇場,如蜂巢劇場等民營劇場,20.78%的受訪市民則偏愛大劇院,如國家大劇院等國營劇場。

從這部分調查我們可以看出,與電影電視為主流的大眾文化消費中,話劇這一文化形式還沒有完全在大眾中普及,并為大眾普遍接受,在文化消費的競爭力上,話劇的競爭力還并不明顯。但通過觀察大眾對劇目的偏好一項可以看出,表演形式新穎、內容符合當今社會發展趨勢并能與觀眾心靈產生共鳴的小劇場話劇是北京話劇市場的主流。

(二)網絡宣傳日益多元,已成首要演出信息來源渠道

綜合街頭采樣及網絡問卷的數據分析,82.8%的民眾都是通過網絡獲得演出信息,例如各類社交網站、票務網站等。其次,街旁廣告(占比33%)、廣播電視(占比32.6%)覆蓋面較為廣泛,也是有效的宣傳媒介和途徑。相對而言,非日刊的報刊雜志具有滯后性,不能及時有效傳遞信息。這其中不乏有相當一部分的人是因為獲得贈票才觀看演出,想要讓這部分人主動走進劇院是相當有難度的。32.85%的民眾都會選擇正價購票,其次是等待網上申請團購(占比28.99%),或者等待打折信息(占比12.56%)。但是據我們所知,話劇多是以正價票為主。話劇網上的團購遠比電影少很多,并不易常見,通常的打折信息也只是票務公司針對老顧客的優惠。

(三)經濟因素成重要考量,收入與票價比例影響“忠實度”

話劇作為文化消費的一部分,大眾的經濟收入是否會影響到文化投入呢?值得注意的是,我們從街頭采樣的數據中觀察到,月收入在8000元以上的市民中“粉絲”的比例占到該階層的52.4%,該比例遠高于其他收入層中“粉絲”的比例,因此我們能夠推斷出,經濟因素是消費者進行文化消費的重要考量因素之一,收入水平的高低也決定了對一類文化產品的投入。

通過觀眾對票價的反映也體現出,盡管大部分人愿意購買正價票觀看演出,但是仍有66.18%的人覺得票價稍偏高。對于話劇有強烈興趣愛好以及具有一定經濟能力的觀眾才會覺得物有所值。針對潛在消費者大多處于18-35歲的年齡層,物質基礎相對薄弱,應該采取學生優惠折扣等促銷措施。此外,應該多推出家庭套票等優惠活動,對于普遍話劇演出的中低等座位票價而言,大多在二三百元,但是如果以三口之家為例,觀看一次演出至少需要花費一千元,對于普通家庭來家價位相對偏高。因此,收入與票價的差距也決定了觀眾對于劇目的選擇,國有院團推出的高成本傳統話劇與民營院團推出的低成本新式話劇,在投入與產出的比例上大不相同,它們的票價差異也由此產生。下文當中我們會闡述不同院團的盈利模式,以此來解釋市民調查所顯示的結果。

三、北京話劇市場發展狀況及盈利模式分析

近年來,針對國內舞臺劇運營主體進行了若干探索,其中一些模式相當富有成效,通過對這些實踐的梳理,有助于進一步厘清舞臺劇的盈利模式本質及其未來的發展趨勢。遍觀國內舞臺劇的運營現狀,主要盈利模式可以概括為以下幾種:

(一)以票房為主導的傳統模式

當前票房仍是舞臺劇的主流盈利模式。這部分劇目運作時,以劇本為根本,一切創作以吸引觀眾為核心,強調市場價值和投資回報,注重劇目的媒體宣傳和市場推廣,最終目的就是追求高票房,以量取勝,收回成本,實現盈利。當前國內以票房為主導的模式由于具體運作方式的不同,可以分為兩類:“大片模式”和“小劇場模式”。

所謂大片模式,具體表現為以“明星+經典”為標志的大制作。制作方選擇高成本投入、高價位售票、豪華包裝的商業運作路徑,選取經典劇本、利用明星擔綱,圍繞其知名度進行廣泛宣傳、推廣。近年來傳統經典話劇《家》、《雷雨》、《四世同堂》等取得了驕人的票房成績。以國家話劇院出品的《四世同堂》為例,制作成本近1000萬元,屬于絕對的大制作。首先,高規格、大數量的明星薈萃是該劇最大亮點。演出陣容幾乎匯聚了國話院最強大的演員班底,具有巨大的票房號召力;其次,老舍先生的名著具有廣泛的受眾吸引力和長期持續的經典魅力;在布景道具上,極盡精致,重現了老北平城的原貌。制作方采取了大劇場演出、高票價定位,并實行臺灣首演、全國巡演等組合式演出模式,達到了轟動的傳播效果,取得了票房和口碑的雙贏。一場演出,僅散票收入就達53萬元,一輪演出即盈余200多萬元,創造了國內話劇界的一個標桿。與此同時,這一經典劇目也將一直保留下來,以充分挖掘其長久的票房潛力。

所謂小劇場模式,顧名思義,是指在小型劇場(座席一般在200個左右)演出的舞臺劇運營模式。該類劇具有“短、平、快”的運作特點。第一,它成本投入小,一般在20萬~30萬元之間,票價相對較低,制作可謂短小精悍;第二,該類劇演出空間小,與觀眾的互動性強;第三,劇目題材堅持原創、貼近現實,以時尚、喜劇居多,劇目時長較短,一般控制在90至120分鐘;第四,演員皆年輕,基本無明星;第五,演出周期短,有的僅為幾天,劇目因時尚性強而常換常新,緊跟潮流變換劇本,追求短期票房的轟動效應;第六,該類劇的制作主體趨向多元,其中相當一部分為民營劇團。

一些民營劇團在實踐小劇場模式的過程中獲得了票房上的成功。戲逍堂屬于該模式的典型案例。它于2005 年6 月成立,會員人數超過28000 人, 觀眾人數超過28 萬人次。戲逍堂擁有一套系統的小劇場運作流程,制作人注重創意,精挑編劇雕琢劇本,注重劇本創造中的觀眾評審意見,劇本通過后選擇導演,經導演闡述和集體評審通過后進行話劇的編排,繼而推向市場。這其中著重突出了“話劇工業”的概念,力求實現話劇的快速規模化生產。此外,戲逍堂開發出了“戲劇連鎖店”的模式,把作品當作商品買進賣出, 還發展了外地加盟商,即將自己的作品授權出去,全國演出,以此擴大票房。戲逍堂目前已獲得風險投資,并已購入北京楓藍小劇場作為自己的駐場地,減少場地租用成本以拓展盈利空間。

(二)不以票房為主導的新興模式

在單一票房收入模式不能滿足舞臺劇價值補償和價值增值的情況下,很多劇團開始探索將舞臺劇與其他資源相結合,例如定制模式,在該模式劇團為企業量身定做舞臺劇,并朝企業贊助這一盈利途徑上發展。企業贊助費是當前舞臺劇的一個重要收入來源,許多票房成功的舞臺劇都通過冠名、植入等方式來吸引廣告贊助,比如國家話劇院出品的《紅玫瑰與白玫瑰》就在宣傳海報和劇本對白上植入了“蒙牛‘真果粒”這一品牌,獲得資金的同時也得到了觀眾和企業的認可。而目前,一些民營劇團在商業贊助方面探索得更遠,形成了舞臺劇的定制模式。

四、推動北京市話劇市場健康可持續發展路徑探析

文藝演出是文化產業當中的核心層內容之一,從文化產業經濟發展的層面看,當文化資源(劇本、劇團、演員等)、市場需求、技術和政府政策能有機結合起來時,演出市場的供需情況就會趨于均衡狀態。根據北京演出行業協會統計數據, 2012年全市113家營業性演出場所共演出21716場,觀眾總人數達到1100萬人次,比2011年同期(21075場,1026萬人次)分別增長3.1%和7.2%。其中話劇類演出4404場,占總場次的20%,比2011年同期(3093場)增長42%,也是增長比重最大的表演藝術門類,觀眾人數達205.9萬人,僅次于排名第一位的音樂類觀眾221.8萬人。盡管北京當下的話劇演出市場呈現出較為蓬勃的發展勢頭,大小演出團體、場次收入逐年增加,然而我們仍能看到打上“惡俗”“山寨”等標簽的劇目在擾亂話劇演出市場的良性發展,他們的出現也在變相引導大眾審美情趣,同時對于戲劇藝術也是一種褻瀆,這必定會對北京的演出市場產生巨大的負面影響。因此,通過這次調查研究,我們希望通過以下四點促進北京話劇演出市場的健康可持續發展:

(一)以市場需求為導向,高度重視劇本質量與題材選擇

通過這次調查,我們發現劇本質量是觀眾選擇進入劇院觀看話劇的首選因素,“希望有更多好戲上演”也是我們進行街頭訪問時市民們最多提出的愿望。“好戲”是什么?我們認為“好戲”可以是如《雷雨》、《茶館》等的中國現代戲劇史的經典之作,也可以是當下好評如潮的如孟京輝戲劇工作室、“開心麻花”、“戲逍堂”等民營劇團的話劇演出,他們的成功之處很大部分都在于劇本的價值以及迎合市場的需求。

以北京人民藝術劇院上演的傳統經典戲劇,憑借其獨特的文本基礎、入木三分的人物特點,歷經時間的考驗,成為了話劇演出市場的不朽傳奇。2010年3月13日,北京人民藝術劇院的著名話劇《茶館》在首都劇場演出第600場。直到今天,這部劇作歷經55年,經過兩代藝術家的成功演繹,目前已成為北京人藝的保留劇目,也是中國話劇的經典之作,話劇《雷雨》也在七十多年以來被三代人進行演繹。2012年,北京人民藝術劇院迎來了六十周年華誕,他們以經典的劇本、精湛的演技、精良的制作贏得了觀眾的歡迎。

值得關注的是,缺乏原創劇本是很多國家藝術院團發展面臨的問題,大量院團缺乏優秀的劇本,重拍、搬演、改變已有劇目的比例增大,而人藝不光維護著戲劇藝術的權威地位,每年也有很多新創的劇目如《白鹿原》、《萬家燈火》、《窩頭會館》、《大將軍寇流蘭》等上演,票房可觀,好評如潮。2013年暑期,為了紀念印象派畫家文森特·梵·高誕辰160周年,由人藝實驗小劇場制作的《燃燒的梵高》于6月19日至7月21日在北京上演。劇中探討了藝術家對待生活、友誼的態度,藝術和商品、死亡與永恒等諸多問題,呼應著當下的藝術創作。一方面講述藝術家的人生,一方面反映社會現實,通過四位優秀演員的演繹,這樣的戲劇在還未上演時,6月份的票已幾乎售罄。

另外還有一點,“關注生活,貼近百姓”的創作理念也是當今話劇創作的重要理念,不僅是故事貼近觀眾,在表演形式上也要增強觀眾的互動感和體驗感。話劇的發展需要與時俱進,在觀眾中產生共鳴。通過我們的調查,我們可以看出當今北京話劇市場是以民營團體為主導的。進入21世紀,小劇場在中國演變成了一個單純物理性的概念。由于小劇場戲劇成本低、投資少的特點,據不完全統計,目前民營劇團推出的劇目和演出場次在我國小劇場的演出市場中已占有60%的份額。小劇場話劇在內容上圍繞普通人的生活,表達平凡人的喜怒哀樂,反映社會現實,直擊人性的劣根性,描寫青年人的婚戀生活和情感困惑等。另一方面,在票房壓倒一切的理念下,蜂擁而起的民營和非職業劇團將“搞笑”作為看家本領。小劇場的“小品化”傾向為它贏得了大量觀眾,輕松的劇情和低廉的票價成為白領和學生進入劇院的理由。另外,在表演形式上,民營劇團的展現的劇目增強了觀眾與演員的互動,人物與觀眾頻頻進行交流;舞臺設計簡單,空間感強;運用電影“蒙太奇”或“意識流”的手法使角色的“心理情感”外化,為觀眾帶來獨特的觀劇體驗。2008年成立的戲劇創作機構“龍馬社”吸納了小說、戲劇影視、媒體等相關領域的領軍人士加盟其中,致力于創作題材豐富、思想深刻、形式新穎的品牌戲劇作品。《操場》、《我愛桃花》、《有一種毒藥》等作品都受到了業內專家、媒體和觀眾的好評。

當然,戲劇藝術是有其神圣地位的,并不是說觀眾有需求,劇團就要去一味的迎合,這樣的話會破壞戲劇的其自身特點和藝術的追求。尤其是民營劇團,他們自籌資金、成本低、投資少,在劇本的質量上很難把控,一旦將商業化掛鉤,難免會有急于求成的現象出現,因此,一定要提高編劇的專業素質,對藝術作品負責,不能將“低俗趣味”變成小劇場的代名詞。

(二)加強政府政策對市民文化消費的助推作用,合理應對“票價高” 問題

根據資料顯示,2012年北京市職工平均工資為5223元,人均GDP已經達到13000多元,但是文化消費水平人均才700多元,這顯示出北京在文化消費上還存在一些不足。一方面需要市民自身進行人文素質的提高,另一方面需要政府大力出臺相應政策來鼓勵市民進行文化消費,進行財政撥款鼓勵大中小文化企業、院團進行文化貿易和文化創作,這樣才能促進北京的文化產業發展,市民的文化素養也會隨之提高。

根據我們的調查,當今北京話劇市場“票價高”一直是影響市民走進劇院的最大門檻,這不僅是針對話劇市場,其實在所有演出市場中,票價與國民收入占比的不合理一直都是棘手難題。放眼國際演出市場,紐約大都會歌劇院票價在20美元至440美元;巴黎歌劇院票價在5歐元至180歐元;英國皇家歌劇院票價為27英鎊至175英鎊,50%的票價低于55英鎊。如果是音樂會演出,最高票價更低。國外演出市場的低票價很大程度上都取決于政府直接撥款或稅收減免政策實現的。回到北京,有數據分析顯示,2012年,在北京實行了低票價政策以后,以國家大劇院、保利劇院、北展劇場等為代表的多功能綜合劇場的演出平均票價為260元,比2011年的平均票價291元下降了10%。與此同時,平均上座率上升為82.5%。同年推行的“院線制”也實現了劇場由單一經營到行業經營的轉變,它使得劇目以北京為出發點輻射全國,降低演出成本,使廣大觀眾獲得低票價的實惠。同時,網絡票務也會推出折扣優惠,以中票在線為例,熱門劇目的套票、折扣票能為大眾提供多種購票選擇,合理支配自己的文化消費。這些措施的確能夠帶動北京演出市場的活躍,使北京文化消費市場有新變化。

但改變并不是一蹴而就的,我們仍能看到在保利劇院上演的孟京輝年度戲劇作品《活著》,其票價從180元到1280元——1100元的跨度,其中僅約40%的票面價格在380元以下,其余60%則為580元以上;在海淀劇院上演的開心麻花爆笑喜劇《那年的夢想》,其票價為80元到1080元不等。2013年初,北京文化局副局長呂先富回應演出票價高的問題,他提出希望到2013年年底,100元以下的低票價能夠達到劇院座位數的30%。北京演出市場的高票價有多方面原因,劇院場租、人員費用、宣傳營銷費用、創作方面的費用和劇院的稅負問題都比較高,那么以這樣的思路來講,國有院團需要根據這些費用來制定票價,確保成本能夠收回,其中低票價作為惠及百姓的部分,高票價就提供給希望享受一流觀賞效果的人士,但其中大跨度的票價的確會使一部分民眾望而卻步,畢竟如果做到戲劇“普及”,在保“量”的基礎上,“質”的代價也是雙方共同擔當的。那么誰應該投入更多的資金呢?

除此之外,貼近年輕的戲劇愛好者的北京三大戲劇節票房不甚理想。青戲節的資金來源與政府撥款和企業贊助,2012年純票房收入為70萬左右,加上撥款才能勉強維持實際所需的200多萬元;南鑼戲劇節堅持公益性,常需要自己貼錢;風馬牛戲劇節則每年都有固定贊助,但也無法避免“往里貼錢”的窘境。收入上看,三個戲劇節的票價都大約在100元以內,每屆的票房都在20萬到40萬不等,同時還有約30%的贈票、公益票。然而支出項目上以2012年為例,青戲節有180場左右的劇目和活動,光場租一項就占了總成本的三分之一左右,再刨去1萬至3萬元左右的創作、演出費,宣傳推廣費等,真正能落到劇團以及統籌人員手中的工資少得可憐,甚至沒有。戲劇節大多都是民營劇社發起的,在政府、行業協會支持下舉辦,相對來講,它的社會融資能力差,自身也缺乏社會融資的意識,缺少這方面的人才,很多工作都是靠志愿者和臨時工來完成,報酬低廉,這也就導致了戲劇節前途迷茫的困境。

文化產業的發展離不開政府主導和政策推動,這是文化產業發展的重要動力和保障,強化政府的引導和支持十分必要。

(三)注重自身發展定位和創新,不斷拓寬戲劇消費市場空間

當今一些劇團的行業意識、市場品牌觀念薄弱,文化內生創新能力欠缺,版權保護意識需要加強,同時,政府扶持話劇市場發展的政策也有待完善。因此,在政府主導發展文化產業的前提下,各個院團需要注重自己的定位,以拓寬市場。

北京的話劇市場發展應該符合“求同存異”的理念。在發展戲劇藝術的基礎上,國營藝術院團繼續上演經典的大戲,將傳統與現代結合起來;民營劇院、團作為當今北京話劇市場的新生力量,應該力求個性,注重定位,形成自己的發展特點。當今北京一些話劇院團已經形成了自己的特點,比如,孟京輝戲劇工作室引領先鋒話劇的潮流;國話先鋒劇場堅持“時尚、先鋒、經典”的格調;蓬蒿劇場致力于戲劇藝術美學的探索,積極打造公益性的戲劇藝術交流平臺,成為一個國際性的藝術交流場所;朝陽九劇場利用區域優勢,與各國駐華使館、多個國家的國際藝術節建立了藝術合作關系;雷子樂著眼為都市白領階層解壓,讓都市青年在劇場充滿放松心情的歡笑;繁星戲劇村“場制合一”,努力推出原創。這樣,觀眾根據院團比較明確的定位來選擇自己喜愛的劇目,對于劇團來說,這樣的定位也有助于劇本的創作、劇目的引進與輸出。

院團應該積極地進行資本運作、資源整合、股份改造,商業化運作,適應市場經濟的特點,積極拓展戲劇市場。注重市場調研、創作和產品營銷結合,定向制作、企業委托、命題作品。適應市場需求,逐步形成創作工廠化、營銷院線化。鑒于網絡已成為大眾獲取演出信息的主要渠道,各大票務網站、社交網絡等也應該加強對于劇目的宣傳,積極推出折扣票,院團也要利用電子、紙質、街旁媒介進行宣傳。這需要引進很多專業人員進行院團管理,結合政府推手和企業行為,促進北京話劇演出市場的繁榮,同時推動北京市文化產業又好又快發展。

參考文獻:

[1]2012年北京演出市場統計與分析[EB/OL].

http://www.bjycxh.com/c35083.jsp.

[2]李寶群.當代中國話劇的一大困境[J].北京:中國戲劇,2007(8):12-15.

[3]張翼.小劇場大誘惑 北京劇場藝術演出收入持續增長[EB/OL].

http://culture.gmw.cn/2012-06/21/content_4391712.htm,2012-06-21.

[4]蘇丹丹.北京各類戲劇,量多不精 樹立品牌的道路還很長[EB/OL].

http://www.ccdy.cn/wenhuabao/lb/201305/t20130522_650186.htm,2013-05-22.

[5]新京報.攤開賬本,運營很難[EB/OL].

http://www.bjnews.com.cn/ent/2013/06/27/270344.html,2013-06-27.

[6]蘇丹丹.演出收入增加 平均票價降低[EB/OL].

http://www.ccdy.cn/wenhuabao/lb/201301/t20130123_540149.htm,2013-01-23.

[7]人民網.回眸:北京小劇場話劇發展迅猛 成為都市新時尚[EB/OL].

http://culture.people.com.cn/n/2012/0920/c87423-19063535.htm,2012-09-20.

指導教師:王海文,北京第二外國語學院經貿與會展專業副教授。