地區采礦業專業化強度及差異性判別:基于就業量的云南省實證分析

廖望科,陳春艷,徐齊利,陳 平

(1.大理學院經濟研究所,云南 大理 671003; 2.中國社會科學院,北京 100732)

云南是我國主要的礦產資源富集區之一,礦業開發產業也日益成為成云南省的支柱產業之一,而且正如聶巧平、馮蕾(2011)所指出的,在由東至西的產業轉移中,西部采礦業集中率開始提升、逐步形成行業優勢,這在云南省有色金屬礦采選業中尤為明顯。

但是,行業產值規模優勢并未轉化為產業競爭力和地區專業化等比較優勢。首先,林幼斌(2008)、劉春學、鄧明翔(2012)先后指出由于存在非專業化、缺乏有效組織監管的無序經營,礦產資源開發并沒有使云南的資源優勢轉化為經濟優勢和發展優勢,反而出現了所謂的 “資源詛咒”,造成了嚴重的環境污染和生態災難和礦難事件。其次,正如李俊、范柱國(1999)所觀察到的,在缺乏專業化產業基地的粗放型、鄉鎮式經營和開發模式下,云南礦產資源開發和利用中存在回收率低、綜合利用率低、資源浪費大等問題。低專業化強度下采礦業的局部地區無序發展已經對我國稀缺土地資源造成了相當損壞(參見何書金、蘇光全,2002;胡少偉、周躍,2009)。最后,王海燕、武偉(2010)發現,低專業化水平影響了我國礦業企業國際競爭能力的提高。周鐵軍、劉傳哲(2011)進一步說明,正是由于自身專業化強度不高、過度依賴政府的對外直接投資現狀制約了采礦業真正國際化的步伐。

在上述學者對區域采礦業發展政策和規劃的探討中,都不約而同地將不同地區的采礦業專業化強度作為重要基礎與支撐,視為決策的出發點之一。如何準確測度和比較不同地區采礦業專業化強度就成為一項基礎性研究工作。

但國內關于地區采礦業專業化水平測度與差異分析的研究并不充分,測度方法也有待完善。盡管樊福卓(2007)等人的研究已經對地區產業專業化水平的測度方式給出了系統梳理,并且提醒任何測度必須考慮相對規模等重要因素,但是在若干關于地區采礦業專業化差異的實證研究中并未引起足夠重視。類似聶巧平、馮蕾(2011)等人的研究雖然按照樊福卓(2007)的思路對我國地區采礦業專業化給出了相對準確的測定,但其與上述研究所存在的共同問題是:直接將基于某個年份的某個地區指標統計數據的區位商計算結果作為專業化水平及其地區差異的測度,而沒有認識其結果只是年份樣本值。以有限年份的樣本差異代替總體差異,分析并不完整,使其后續結果可信度降低。

1 采礦業專業化強度的測度樣本:基于就業量的區位商

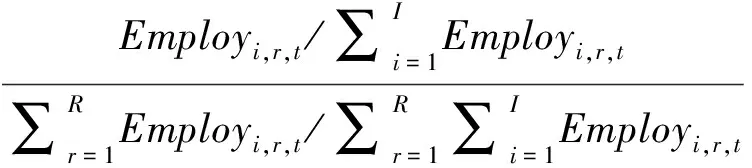

專業化強度測算至少涉及以下方面:如何定義地區采礦業專業化強度;在此定義下選取何種指標和方法來測算專業化強度的樣本值;如何從樣本值中推斷地區采礦業專業化的真實水平;最后,如何刻畫專業化強度的地區差異。我們首先獲取2003~2010年各州市采礦業就業量區位商的樣本值。以就業量為指標的各年份產業區位商樣本值計算公式為

LQi,r,t=

r=1,…,R;t=2003,…,2010

其中Employi,r,t表示第i(i=1,…,I)產業,在第r(r=1,…,R)地區(各個同級州市),于第t(t=2003,…,2010)年末的就業量。可見.LQi,r,t能夠表征i(i=1,…,I)產業在r(r=1,…,R)地區的專業化強度的當年觀測值:通常,若LQi,r,t>1,則表明i(i=1,…,I)產業在r(r=1,…,R)地區趨向具有比較優勢;若LQi,r,t<1,則表明i(i=1,…,I)產業在r(r=1,…,R)地區趨向具有比較劣勢。

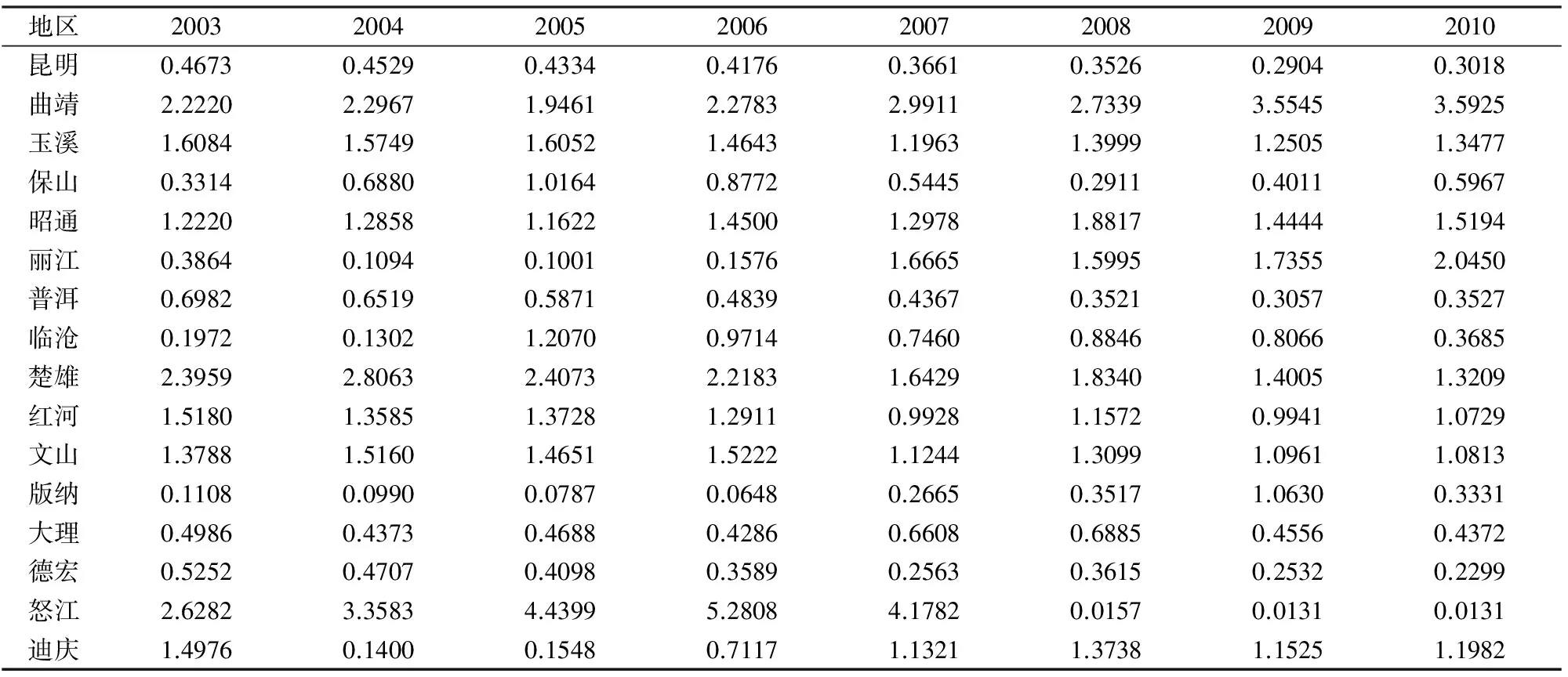

本文以2004~2011年云南統計年鑒中各地區(州市)分行業年末城鎮單位就業人數*改革開放以來,國家和云南省統計部門分別對統計年鑒的統計口徑和科目進行過數次調整,因此分行業年末城鎮單位就業量的統計規范和標準也隨之改動。但2004及其后年鑒的相關統計口徑和科目趨于固定,因此對應的2003~2010年統計數據才具有可比性。同時本研究中8年的樣本值也滿足統計檢驗中自由度要求。云南省統計年鑒中關于各州市分行業就業量分為就業人數、職工人數、在崗職工3種指標。其中我們所采用的“就業人數”指標反應了省內全部勞動力資源在某個行業的全年利用情況,更符合這里的研究意圖。作為Employi,r,t,i=1,…,19;r=1,…,16;t=2003,…,2010,計算出2003~2010年昆明、曲靖、玉溪等16個地區采礦業在云南省內的地區專業化強度LQ,如表1所示。

對表1的樣本數據,計算出采礦業區位商樣本的平均數和中位數如表2所示。從表2中可以看出,曲靖、楚雄、怒江、玉溪、昭通、文山、紅河共7個地區的區位商樣本平均數和中位數都大于1,麗江、迪慶大約為1,其余共7個地區的區位商樣本平均數和中位數都小于1。對此,可以合理假設:云南省采礦業比較優勢存在地區差異。

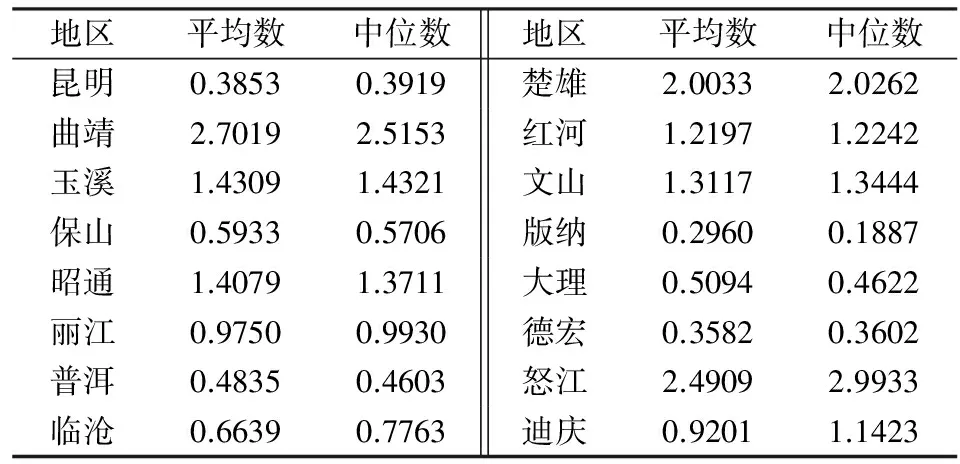

2 專業化強度地區差異性的初步判別:點估計與區間估計

如前述,區位商的樣本差異并不代表總體差異(Hogg and Ledolter,1987)。針對表1中的區位商樣本數據,在正態假設等前提下,云南省16州市地區采礦業專業化強度的點估計和區間估計如表3所示。從表3中可以看出,昆明、普洱、版納、臨滄、大理、德宏、迪慶、麗江、保山共8個地區的采礦業專業化強度LQ的點估計和區間估計都在1以下;曲靖、玉溪、楚雄、昭通、文山共5個地區的采礦業專業化強度LQ的點估計和區間估計都在1以上。由此,可以初步判定:云南省采礦業專業化強度存在地區差異。

我們重點觀察的是一個地區的采礦業專業化程度是否與該地區的采礦業相對規模及采礦業產業化需求相適應。舉例而言,昆明地區并不以采礦業為支柱產業(以產出占比計),對其采礦業專業化程度也不需要求過高,表3的證據確實如此。但所謂“三江成礦”的麗江、大理及迪慶地區,其采礦業專業化水平卻與昆明相近、處于劣勢,無法滿足對應地區的采礦業現代化與產業化需求。通過各區域采礦業專業化程度點估計值的分布區間可以看出,整體而言,滇中區域的各地州專業化程度處于采礦業產業化要求合理區間上,而滇西、滇西北、滇東南的采礦業專業化程度明顯與該區域各地州的采礦業產業化要求不相適應。

表1 采礦業不同地區專業化強度LQ的樣本值分布

表2 采礦業區位商樣本平均數和中位數

表3 地區采礦業專業化強度LQ的點估計和區間估計

3 專業化強度地區差異性的整體判別:單因素方差分析

H01:μ1=μ2=…=μ16;

H11:?i≠j,μi≠μj,i,j=1,…,16

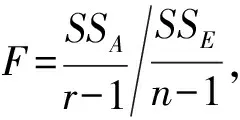

其中μi是地區i(i=1,…,16) LQ的期望值。單因素方差分析結果如表4所示。

表4方差分析顯示, F統計量的值為10.35,P值為零,這說明:原假設不成立,即云南省采礦業專業化強度存在顯著的地區差異。

表4 地區采礦業專業化強度LQ方差分析

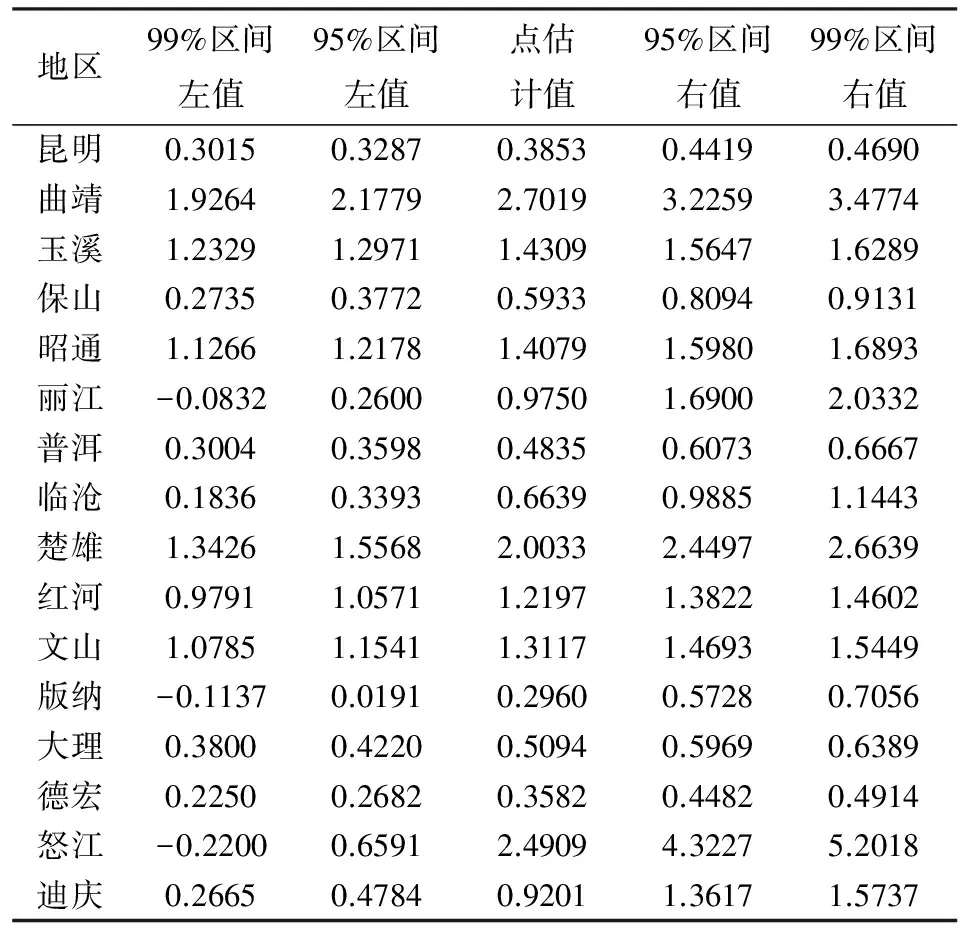

4 專業化強度地區差異性的比較判別:多重比較分析

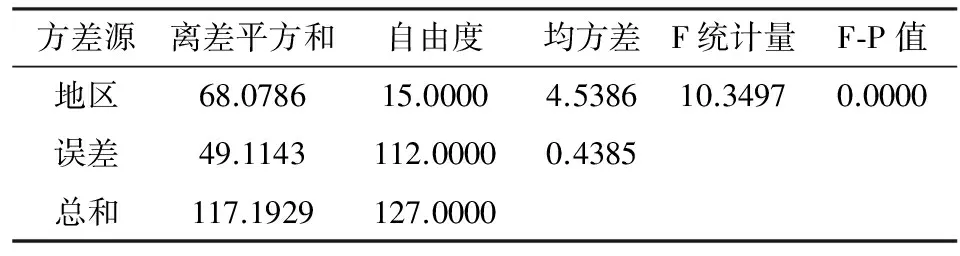

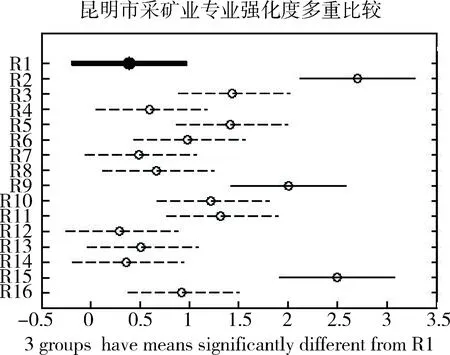

采用Searle、Speed與Milliken(1980)對偏差均值的分析方法,我們對云南省內兩兩地區間采礦業專業化偏差均值也進行了95%區間估計。多重比較及偏差均值分析結果可以很直觀地通過圖示展現。由于16個地區采礦業的兩兩比較結果將是16個圖示,限于篇幅、避免繁瑣,我們僅以昆明和曲靖的多重比較計算結果作為示例,見圖1~2。

圖1、圖2中可以看出,昆明市采礦業專業化程度的均值偏差的右臨界值(圖1中的粗實線段右端)明顯小于曲靖、楚雄、怒江等3個地區的左臨界值(圖1中的細實線段左端),因此它對這3個地區處于比較弱勢,而與其他地區的左或者右臨界值都有重疊(圖1中的虛線段),屬于比較均勢。曲靖市均值偏差的左臨界值(圖2中的粗實線段左端)大于除楚雄、怒江之外的其他所有13個地區的右臨界值(圖2中的細實線段右端)從而具有比較優勢,而與楚雄、怒江地區的左或者右臨界值都有重疊(圖2中的虛線段),屬于比較均勢。

圖1 昆明采礦業專業化多重分析比較結果

圖2 曲靖采礦業專業化多重分析比較結果

通過多重比較結果即可發現云南省各州市間采礦業專業化程度的兩兩差異性關系。結合云南省的5大經濟區域及其產業規劃布局,我們將這一系列差異性關系總結在表5中。不難看出,由于兩兩地區之間的優勢強弱是反向的,表5中的標示應當是逆對稱的。

從表5可以看出:①兩兩地區間專業化強度的對比給出了實際經濟意義上的地區產業比較優勢強弱,采礦業專業化強度最高的是曲靖市(高于其他13個州市),其次分別是怒江(高于11個州市)、楚雄(高于7個州市),其他州市幾乎沒有什么采礦業比較優勢(僅分別高于1個州市),除滇中以外的其他地區處于明顯的比較弱勢;②我們可以依此對照、調整和優化云南省采礦業發展規劃與布局:過分集中于滇中的專業化強度未必與云南省礦產資源分布相適應及云南省“十二五”規劃相適應;同時,滇西北等礦業產業基地建設卻會面對專業化弱勢的明顯制約。

表5 任意兩地區之間采礦業專業化化強度比較

5 研究結論及政策啟示

本文試圖以云南省為實證案例,給出針對地區采礦業專業化強度及其地區差異性判別的更加完整的分析路徑和測度方法。首先,為考察云南省地區采礦業專業化強度是否存在顯著的地區差異性,本文以地區產業城鎮就業量為計算標的來獲取云南省各州市采礦業區位商的樣本數據(2003~2010年),再對各州市區位商總體進行點估計和區間估計,并初步判定:云南省地區采礦業專業化強度存在地區差異性。我們進一步對樣本數據進行方差分析來判定:云南省地區采礦業專業化強度確實存在顯著的地區差異性。最后,通過Turkey方法對樣本數據進行多重比較分析并估計出地區偏差均值的點估計和區間估計。從多重比較結果進一步判定了兩兩地區間的專業化差異程度,其中滇中各個州市在專業化強度方面具有明顯的比較優勢。而這一差異與各地區采礦業產業化規劃和布局的要求并不完全匹配。因此,相關的政府投入與產業政策有必要體現并適應這些地區差異。

本研究也有值得改進和拓展的方面。第一,在專業化強度分析中,具體測度指標和統計分析方法的選取需要對應關注的產業和地區不同有所調整;第二,專業化強度和比較優勢的動態變遷是未來值得關注的研究方向:本文隱含做出了專業化強度的真實水平在相對較短的研究期內基本穩定、沒有明顯變動趨勢的假定,從表1中8年的樣本值可以看出事實基本如此。但由于政策效應作用和經濟結構變遷,在較長的時間尺度上,各個地區的專業化強度和比較優勢幾乎可以肯定會存在趨勢變化,此時計量分析而非統計分析可能是更合理的方法。

[1]Hochberg,Y.,A.C.Tamhane.Multiple Comparison Procedures.Hoboken,NJ:John Wiley & Sons,1987.

[2]Hogg,R.V.,and J.Ledolter.Engineering Statistics.New York:MacMillan,1987.

[3]Milliken,G.A.,and D.E.Johnson.Analysis of Messy Data,Volume 1:Designed Experiments.Boca Raton,FL:Chapman & Hall/CRC Press,1992.

[4]Searle,S.R.,F.M.Speed,and G.A.Milliken.“Population marginal means in the linear model:an alternative to least-squares means.”American Statistician.1980,pp.216-221.

[5]樊福卓.地區專業化的度量[J].經濟研究,2007(9):71-83.

[6]何書金,蘇光全.中國采礦業的發展與礦區土地損毀預測[J].資源科學,2002,24(2):17-21.

[7]胡少偉,周躍.循環經濟與云南礦產資源的可持續利用 [J].商場現代化,2009, 569(3):188-189.

[8]李俊,范柱國.云南礦產資源與可持續發展[J].中國地質礦產經濟,1999(2):17-21.

[9]林幼斌.云南礦產資源開發生態補償機制初探[J].西南林學院學報,2008,28(4):133-136.

[10]劉春學,鄧明翔.云南礦產資源開發中的生態補償問題及建議[J].生態經濟,2012(5):282-284.

[11]聶巧平,馮蕾.我國工業大類行業布局的變動及其成因——基于兩次經濟普查數據的分析[J].當代經濟管理,2011,33(8):56-61.

[12]王海燕,武偉.我國采礦業對外直接投資效應分析[J].合作經濟與科技,2010,387(2):6-7.

[13]周鐵軍,劉傳哲.中國采礦業對外直接投資現狀及動因分析[J].中國煤炭,2011,37(1):33-36.