運用參觀探疑法進行生物教學

摘 要:在生物教學中,應用參觀探疑法,使學生能身臨其境,激發學生在疑惑中,尋找解疑的辦法,喚起他們學習生物知識的興趣,使他們在和諧快樂的大自然中,取得較理想的教學效果。

關鍵詞:參觀探疑法;生物教學;析疑

傳統的生物教學是以教師講解為主,學生活動為輔的“灌輸式”教育模式。教師傳授生物知識往往是黑板上種花,掛圖中得瓜,不利于調動學生的積極性和主動性,不利于學生多維思考,也不利于培養學生分析問題、解決問題的能力;更不用說張揚個性、培育創新意識。

為了改變這種局面,近幾年來,我對新編生物學教學采用“參觀探疑法”做了初步嘗試。

我對七年級和八年級的八個班級進行實驗:四個班級采用傳統教學法,另四個班級采用“參觀探疑法”(即列疑—探疑—析疑)進行教學,讓學生先看實物后思考,從實踐到理論,從感性認識升華到理性認識,不斷培養學生的觀察能力和思維能力,調動學生學習的積極性。現將具體做法介紹如下:

一、參觀設疑

1.教師利用當地豐富的植物資源,根據課程標準對所學內容作出分析,找出該章節的重點和難點,然后選擇適當的植物分布點和相應的植物類群,有的放矢地列出問題,提出參觀的具體要求和思考性問題。

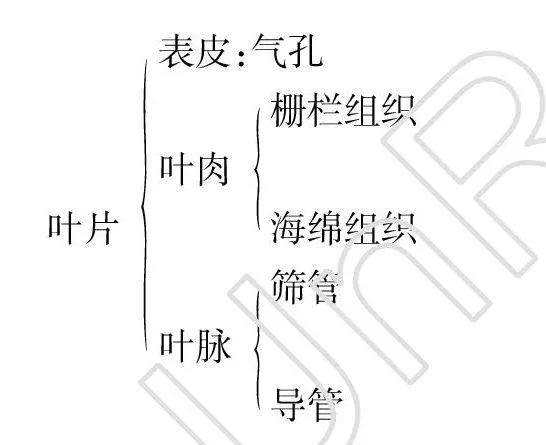

如,學習《葉片與光合作用中葉片的結構》時,先列出該章節的知識結構:

然后分析本節內容重點是葉片的組成,難點是葉肉內葉綠體分布,葉片與光合作用的關系。按照教學需要,校園內有足夠的植物可供參觀,參觀地點就選擇在校園。

2.設置問題。問題的設計以課程標準為依據,結合課本知識,力求能夠融知識性、趣味性、啟發性于一體。而后制作問題卡,并將卡片掛到將要觀察的植物上。在女貞或其他任一植物上掛著“看一看:葉片是圓還是扁平?這樣的形態有何意義?葉片為何上面比下面綠?”在桃樹上掛著“瞧一瞧,葉的基部有無痕跡。幼葉呢?”法國梧桐、竹子上掛著“動一動,對光觀察葉片脈絡分布”;山茶、月季上掛著“比一比,與月季(山茶)的葉子有何不同?”

二、參觀中探疑

在做好充分準備后,教師便帶領實驗班學生參觀校園內的植物,依照“察”“填”“議”“總結”四個環節進行教學。

1.察

教師有秩序地組織實驗班學生,按掛牌設疑的線路參觀。七、八年級學生好奇心、求知欲強,具有好問愛動的特點,此時眼耳手腦同時并用,帶著問題仔細觀察校園內的植物。不知不覺中對葉的形態有了初步的了解,對司空見慣的植物葉有了新的認識:“咦,怎么葉片都是扁平的?為什么有的葉有葉片、葉柄、托葉,而有的卻只有葉片?葉和葉之間為何不重疊?葉片為何上面比下面綠?花的結構由哪些部分組成?”等等。

2.填

為方便學生參觀時做好觀察記錄,在課前,教師印發提綱和填空式表格。列出所需觀察、探究的要點及注意事項,讓學生記下觀察的結果。

3.議

參觀中,學生暢所欲言,教師做適當的指點,對本質問題進行初步探討,使學生對本章節內容有一個初步的了解。

4.總結

在觀察、思考、討論的基礎上,學生對所觀察內容作出歸納總結。從桃樹、樟樹等植物的葉脈上可歸納出雙子葉植物多為網狀脈,而百合科竹等單子葉植物多為平行脈。葉脈用來運輸水和無機鹽。通過探疑可迅速點燃學生思維的火花,盡快形成問題氛圍,使學生生疑,同時產生強烈的求知欲望。

三、參觀后析疑

參觀后學生回到教室,教師趁熱打鐵,引導學生回到課本,根據參觀時反饋的信息,糾正錯誤、澄清概念補充不足。最后教師在黑板上列出該節的知識結構,點明重點和難點。

就這樣,采用“參觀探疑法”改進教學方法,把課堂還給學生,更能引起學生的學習興趣。

當地有豐富的生物資源,在教學時我盡量讓學生走出教室,通過培養,讓他們學會主動發現問題,獨立思考問題,合作探究問題,歸納創新問題,勇于評價問題;學生養成了敢于質疑、善于表達、認真傾聽和不斷反思的良好的學習習慣,培養了組織、表達、思維等方面的能力,讓每一位學生能在民主和諧的氛圍中學習,思考、探索、創新,全面體現了學生在學習中的主體地位。

如,在學習《物種多樣性》章節時,可將參觀地點選擇在當地植物園;學習《我國的植物資源》章節時,可與秋游相結合,選擇當地一片原始森林,寓學于樂;講到《細菌、真菌、病毒》章節時,可安排學生到附近的食用菌場參觀,同樣按照列疑、探疑、析疑進行教學,縮短了書本知識與實際操作間的距離,學生不再覺得生物枯燥乏味,教學效果大大提高。總之,這樣課內外結合,理論實踐相融,學生愛學易懂,且能靈活運用,豐富了生物知識,又發展了學生的潛在智力。在六年(共三輪)的教學中,采用“參觀探疑”法的四個實驗班與另四個普通班相比較,學生的綜合素質都有極大的差別,實驗班學生對知識理解深刻,掌握得較徹底,在二年后的抽查考試中顯示:實驗班學生的平均成績基本上都高于普通班近20分。

(作者單位 姚紫文:福建省浦城三中 姚紫菊:福建省浦城一中)