《肖邦故園》教學設計

【教學目標】

1.知識與技能

(1)肖邦的生平及其愛國主義思想;顛沛流離的生存之境以及他的赤子之心和愛國情懷。

(2)能從藝術創作和藝術家生活的環境對藝術創作進行評述。

2.過程與方法

(1)建構主義理論(情境預設、協商與會話、知識經驗建構)在課堂教學中的運用。

(2)運用“主體參與式教學模式”完成本課內容的教學任務。

3.情感、態度與價值觀

(1)理解作者對肖邦的赤子之心和愛國情懷的高度評價。

(2)藝術家的生存環境直接影響了藝術家藝術作品的內容和情思。

(3)藝術作品只有和人民同呼吸、共命運,才能擁有永遠的生命力。

【教學重點和難點】

1.教學重點

理解肖邦故園和肖邦音樂之間的內在關系,體會肖邦高尚的人格魅力。

2.教學難點

藝術家的創作和藝術家的生存環境之間的緊密聯系。

【教學設想】

散文中的景物是最能表現作家情思的意象,通過引導學生感悟文本中意象的內涵,從而探索肖邦音樂的生命本質。

通過調動學生的知識與能力的儲備,探索藝術家、藝術作品和藝術家生存環境之間的密切聯系。

【教學時數】

一課時。

【教學步驟】

一、導入(情境創設)

1.北宋人張擇端有一幅畫《清明上河圖》,現在成了無價之寶,珍藏在北京故宮博物院。為什么一幅畫會成為“無價之寶”?

學生思考。

明確:

藝術品。(引導出“藝術”的概念)

藝術是人們為了更好地滿足自己對主觀缺憾的慰藉需求和情感器官的行為需求而創造出的新形象的一種文化現象。

通俗講,藝術通過塑造形象以反映社會生活而比現實更有典型性的一種社會意識形態。如文學、繪畫、雕塑、音樂、舞蹈、戲劇、電影、曲藝、建筑等。

音樂是音樂藝術家創作出來的一種藝術。有人甚至說:“音樂可以引導人的靈魂進入天堂。”那么,像音樂這樣的藝術創作有沒有什么規律呢?

我們今天就看一位藝術家——波蘭音樂家肖邦。

2.學生概括介紹有關肖邦的信息,教師介紹肖邦的《瑪祖卡曲》。

(1)學生概括肖邦相關信息。(見學案)

(2)教師補充《瑪祖卡曲》的相關情況。(見學案)

二、文本研習(協作、會話)

1.瀏覽文本,你認為文本揭示了哪一種藝術創作規律?試找出文中相對應的文字。

明確:

藝術家的創作,無疑跟各自出身的環境,跟生活周圍的景色有著密切的聯系,藝術家跟陶冶他的景物之間的聯系比一般人所想象的要緊密得多。

2.既然“藝術家的藝術創作,無疑跟各自出身的環境,跟生活周圍的景色有著密切的聯系,藝術家跟陶冶他的景物之間的聯系比一般人所想象的要緊密得多”,那么,文本寫了肖邦“出身環境”的哪些方面?“陶冶他的景物”又有哪些特征?

明確:

出身環境 人文環境——住處建筑 交往對象

自然環境——小屋周圍四季的景物

陶冶他的景物(自然環境)的特征:樸素淡雅、持久深沉

沒有招搖的俏麗,但蘊含細微的色調變化

明確:

這片土地的景色正是肖邦音樂最理想的序曲。

故園,是肖邦噴射音樂靈感的源泉。

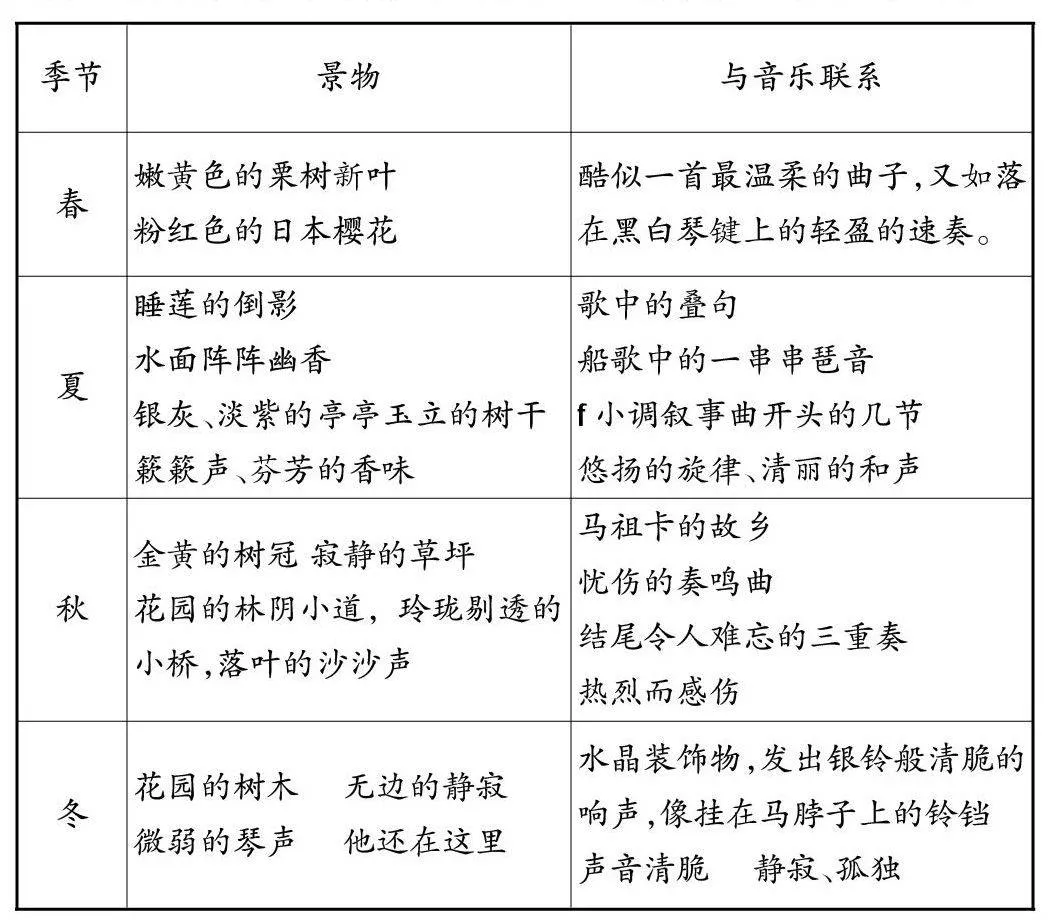

3.文本最后,作者以細膩的筆墨描摹了肖邦故園的四季景物,探究作者是怎樣將肖邦故園的四季與其音樂結合起來的。

(1)因為外敵的入侵,肖邦只能把對故園的美好回憶融入音樂之中,肖邦音樂中對故園的深切追憶正體現了肖邦強烈的愛國情懷。

德國詩人海涅的一句話:“他在鋼琴前坐下來的時候,我覺得仿佛是一個從我出生地來的同鄉正在告訴我當我不在的時候曾經發生的最奇怪的事情。有時我很想問他:‘家里的那些玫瑰花還在熱情地盛開嗎?那些樹還在月光下唱得那么美嗎?’”

這就充分表明,肖邦的音樂與肖邦故園有著十分密切的內在聯系,充滿了家鄉的風光和情愫,喚起了人們對故園的一草一木的思念之情。肖邦的音樂,是對祖國甜蜜的回憶,代表了民族精神。

(2)肖邦與故園的關系,充分佐證了藝術創作的一個普遍規律:藝術家的生存環境深深影響著藝術家的藝術創作。

三、課內拓展(知識經驗的生成)

可以說,沒有故園,沒有故園的那些人文環境、自然風光,肖邦的琴鍵就流淌不出那些美妙的旋律,世間就不會存留那些偉大的音樂作品!

其實,不僅僅是肖邦,古今中外眾多藝術家的藝術創作都佐證了這樣一個亙古不變的創作規律。

請就你熟悉的藝術家,闡述他的藝術作品和他的生存環境之間的緊密聯系。

(學生先單獨考慮,再分組討論,以小組為單位發言)

學生列舉熟悉的古今中外的音樂家、畫家、作家等藝術家及其代表作,并說說作品所表現的情思。

阿炳:《二泉映月》——音樂家苦難的人生和對黑暗社會的控訴

聶耳:《義勇軍進行曲》——人民反抗壓迫的號角

貝多芬:《命運交響曲》——苦難中不屈的靈魂

徐悲鴻:《八駿圖》——渴望苦難的中國如飛馬一般奔騰

杜甫:《茅屋為秋風所破歌》——文學家悲酸的人生歷練

教師可以從以下三方面進行概括:

1.艱難生活的投射。

2.多舛命運的反思。

3.幸福生活的追憶。

……

四、課外拓展(知識經驗的遷移)

學生就某位藝術家的某件作品,聯系藝術家的生活環境,寫一段300字左右的評論性文字。

(作者單位 江蘇省泰興中學語文組)