中學信息技術與數碼攝影課題之怎樣欣賞攝影作品

曹仁

摘 要:欣賞攝影作品,是一種培養審美能力的途徑,是提高攝影技術的一條重要途徑。

關鍵詞:中學信息技術;審美能力;色調

1839年攝影誕生到現在已有近170年的歷史了,隨著人們生活水平的不斷提高,數碼相機已經逐漸地融入普通人的生活中。從攝影美學所要研究的范疇來看:美的存在(自然美和社會美)、美的感受(拍攝者和欣賞者)、美的創造(攝影藝術美),這三部分中眾多的人們都是實踐者,因此,從某種意義上說我們實際上已經是一名“攝影師”了,不過絕大多數都是把自我生活中的美好瞬間定格在相片上的“攝影師”。提高我們的攝影技術,欣賞各類攝影作品,讓人從中悟出一些如何搞好攝影創作的理念和技巧,這是提高攝影技術的一條重要途徑。那么我們應該如何欣賞一幅攝影作品呢,特別是如何欣賞一幅優秀的攝影作品呢?本文從兩個方面來說一說怎樣欣賞攝影作品。

一、“決定性瞬間”(hedecisivemoment)

說到“決定性瞬間”這個詞,就不得不提到法國人亨利·卡蒂·布列松(HenrCartier-Bresson,1908—2004)這位被譽為“現代新聞攝影之父”的大師。他是“決定性瞬間”理論的創立者與實踐者。“決定性瞬間”(hedecisivemoment)是在他的攝影集《決定性瞬間》一書中提出的攝影美學觀念,特指通過抓拍手段,在極短暫的幾分之一秒的瞬間中,將具有決定性意義的事物加以概括,并用強有力的視覺構圖表達出來。先來看看這位大師的這幅作品:

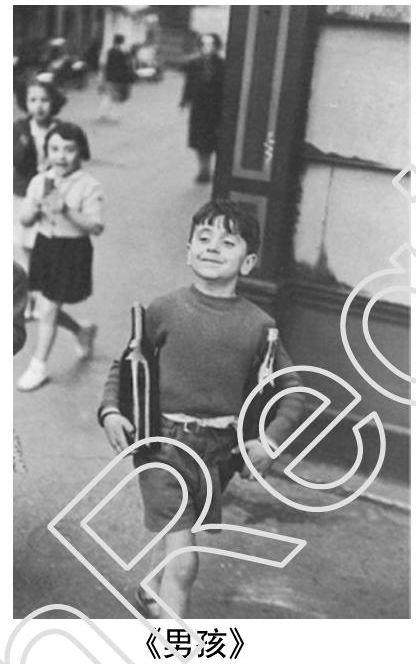

圖:這張題材非常生活化的照片,卻是布列松的一幅膾炙人口的名作。為什么?請試著回答以下幾個問題:1.吸引我們第一注意力的是不是照片的主體:兩只手里各抱一個大酒瓶的小男孩?

2.畫面中最吸引注意力的是不是小男孩微微翹起的嘴角,躊躇滿志的表情?3.我們的眼睛還可以看到大街上的行人嗎?這些主體之外的構成除了用來交代照片主人公所處的環境外,對主體有干擾嗎?4.作品的拍攝背景交代清楚了嗎?

照片中的小男孩,情緒十分自然真實,顯示出布列松嫻熟的抓拍能力。而“抓拍”是布列松一生所堅持的基本手段,他幾乎從來不去干涉他的拍攝對象。

二、無限豐富層次的色調

這句話出自美國《攝影小百科》對安塞爾·伊士頓·亞當斯(AnselAdams,1902年2月20日—1984年4月22日,又譯作安瑟·亞當斯)作品的評論:“當你站在一張亞當斯的照片前,就無法不被他那技術上的純粹鋪張與華麗所淹沒,那實質上沒有粒子的照片,提供了外觀無限豐富層次的色調,從純白到漆黑。”

這位杰出的美國攝影家以拍攝黑白風光作品見長,其中最著名的是優勝美地國家公園系列,他是“純攝影派”的顯要人物。“完全摒棄攝影的記錄功能,而使攝影成為純粹的技術運作,用來擔任美感的表達工具”是這位偉大攝影師的最好詮釋。

《月升》這幅作品是亞當斯于1941年10月拍攝于新墨西哥州埃爾南德茲,是亞當斯一生中最著名的代表作。他對這張作品是這樣述說的:“這個不尋常的景色,是我在一次旅游中從查馬谷返回圣大非城的途中遇到的,當時太陽正照射在西方一條迅速移動的長長的白云帶上。我一面想象影像的效果,一面盡快地架起我的8×10攝影機……”。

該圖中大面積的黑色天空約占了畫面的五分之三,遠處低空的白云帶是畫面的神來之筆,中景的教堂、墓地、村莊仿佛是人生的縮影,畫面氣勢磅礴又富有神秘感。

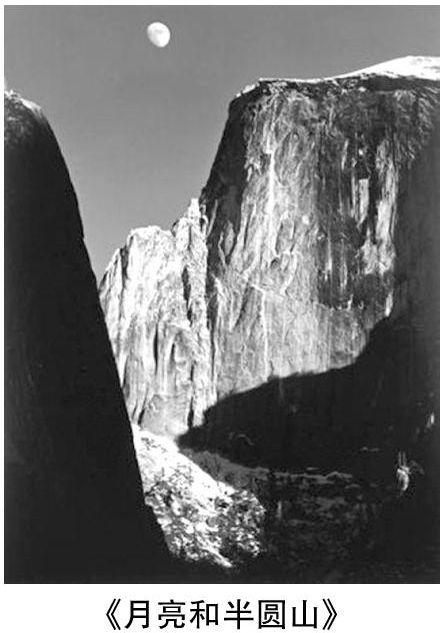

《月亮和半圓山》與上面的月升是亞當斯最為滿意的兩張帶有月亮的風景作品,亞當斯對拍攝月亮很有經驗,他能通過區域曝光法原理預知拍攝后的效果,因此他照片中的月亮總是細節豐富,而不像普通人拍得那樣一個白色的剪影而已。此外在黑、白、灰關系的處理方面形成明顯的三個灰度關系:即前景和中景的陰影、中景的山崖和灰色的天空,很明顯前景陰影下的半邊山壁幾乎為死黑色調,這是亞當斯為了保留月亮的細節而不得不放棄該部位的層次關系,因為黑白膠片所能記錄的有效影調范圍是很有限的。

為了等待這一宏大的景色,亞當斯足足準備了一年時間,才完成了這幅佳作。正如亞當斯所說:“我們不應該漫不經心地從它們身邊走過,因為這些山石是代表著地球的心臟在對我們述說。”

欣賞攝影作品,是一種培養審美能力的途徑。當我們面對一幅優秀的攝影作品時,一定要首先注意這幅作品的主題是什么;攝影師是用什么樣的技法來表達這個主題的;作品有什么樣的思想;為什么這幅作品的構圖、用光、影調或者線條深深地吸引我們。在此基礎上,更應該思考如果我站在這樣的攝影對象面前該如何表達,以此來促進自己的攝影技術進步。

(作者單位 贛南師范學院附屬中學)