治療手足口病的常用口服中成藥制劑

孟現民+申理+張永信+董平

摘 要 手足口病近年來在國內時有流行報告,而臨床經驗證明傳統中醫藥治療手足口病有顯著療效。為了充分繼承和發揮祖國傳統中醫藥的優勢、豐富醫學理論建設以及為中成藥制劑治療手足口病的臨床實踐提供參考,本文就用于治療手足口病的常用口服中成藥制劑及臨床研究數據作一總結和介紹。

關鍵詞 手足口病 腸道病毒 中成藥 口服制劑 臨床應用

中圖分類號:R286; R978.7 文獻標識碼:A 文章編號:1006-1533(2014)03-0015-04

Clinical application of common oral Chinese

patent drugs for the treatment of hand-foot-mouth disease

Meng Xianmin1,2*, Shen Li1, Zhang Yongxin3, Dong Ping1**

(1. Shanghai Public Health Clinical Center, Fudan University, Shanghai 201508, China; 2. School of Pharmacy,

Fudan University, Shanghai 201203, China; 3. Huashan Hospital, Fudan University, Shanghai 200040, China)

Abstract There are several reports about hand-foot-mouth disease being epidemic in China recent years. It has been confirmed in clinic that traditional Chinese medicine is of significant benefit to the diagnosis and treatment of hand-foot-mouth disease, and many articles on Chinese patent drugs for hand-foot-mouth disease have been published. In order to fully inherit and promote the advantages of traditional Chinese medicine, enrich its medical theory and provide a reference for the clinical practice of Chinese patent drugs for the treatment of hand-foot-mouth disease, we summarize some clinical results from articles on common oral preparations of Chinese patent drugs that are effective for hand-foot-mouth disease in this review.

Key words hand-foot-mouth disease; enteric virus; Chinese patent drug; oral preparations; clinical application

手足口病(hand-foot-mouth disease)是由新型腸道病毒引起的一種急性傳染病,在我國《傳染病防治法》中被歸為丙類傳染病,多見于5歲以下人群。近年來,隨著手足口病流行次數的增多,該病逐漸得到人們的重視和關注。經過多年的臨床實踐,醫務工作者積累了大量中醫藥治療手足口病的經驗與資料,并逐漸形成了共識。2010年國家衛生部發布的《手足口病診療指南(2010年版)》中即納入了傳統中醫藥治療指導原則,將手足口病治療用中醫藥分為6類,每類均列出了推薦的中成藥品種。此外,國家中醫藥管理局也針對手足口病發布了《中醫藥治療手足口病臨床技術指南(2012年版)》,將手足口病按傳統中醫理論分為4種辨證類型,要求根據辨證分別用藥。近5年來,有關手足口病臨床治療的中醫藥文獻亦大量涌現,為中醫藥臨床治療手足口病提供了有力的支持。為了充分利用和發揮祖國傳統中醫藥的優勢,本文結合國家衛生部門發布的相關診療指南,就具有手足口病治療作用的口服中成藥制劑作一歸納和概述。

1 手足口病及其主要病原體

手足口病多見于學齡前兒童,患者和隱性感染者均為傳染源,主要通過消化道、呼吸道和密切接觸等途徑傳播,傳染性強,常見全家發病,并時常有局部暴發性流行的趨勢[1]。近年來,手足口病流行時有發生,其中不乏較大規模的流行。此病感染初期的臨床典型癥狀為低熱、流涕、食欲下降、口痛、嘔吐和腹瀉等,同時口腔黏膜和皮膚可出現皰疹或潰瘍,以手足肌膚和口咽部皰疹為主要特征。輕癥手足口病多呈良性自限性過程,但2歲以下嬰幼兒、5歲以下兒童患者易伴發嚴重的中樞神經系統感染,甚至發生致死性腦病、肺出血或心肌炎猝死[2]。

手足口病的病原體以柯薩奇病毒A組16型和新型腸道病毒71型最為多見,其他如柯薩奇A組4型、5型、9型、10型和B組2型、5型、13型等也可導致手足口病癥狀。這些病毒都屬小RNA病毒科腸道病毒屬、核酸類型為單鏈RNA,可從患者的多種體液中分離獲得。若病毒經由淋巴結進入血液循環、以至波及全身如中樞神經系統等器官或組織,則可誘發病毒血癥或重癥器官感染[3]。

2 手足口病的中醫辨證與中成藥選用

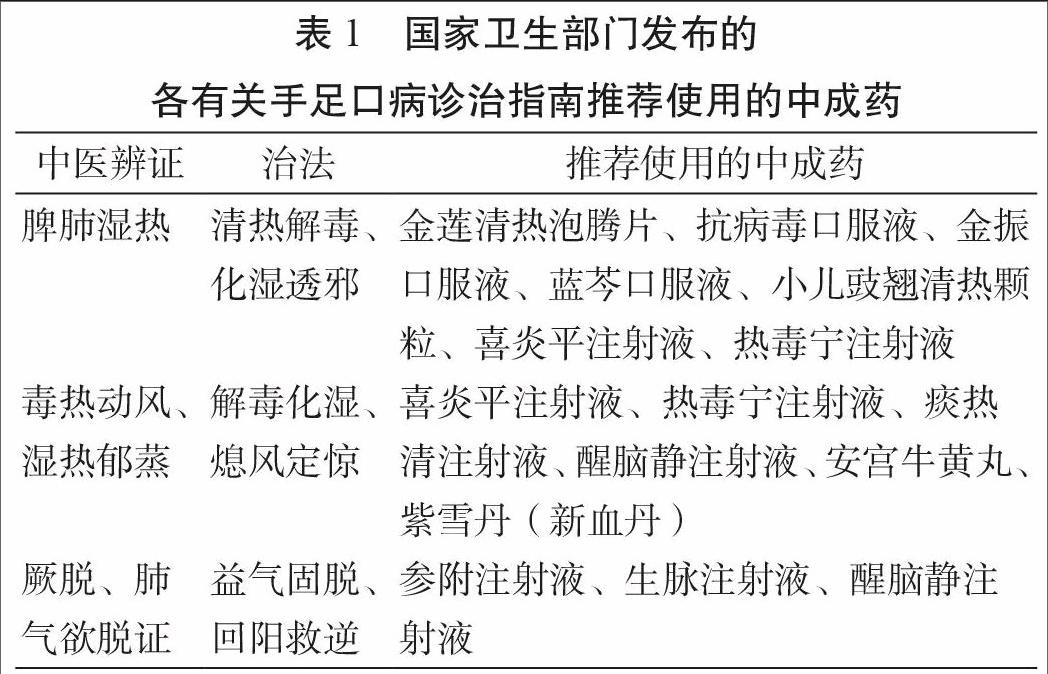

中醫將手足口病歸入瘟疫范疇,為濕熱侵襲脾肺、外發四肢、上熏口咽、發為皰疹。嬰幼兒屬稚陰稚陽之體,癥狀尤其嚴重[4]。中醫藥在治療手足口病方面己積累了不少經驗,實踐證明其具有顯著的療效。從2010年起,國家衛生部門發布的各有關手足口病診治指南均列出了治療藥物,其中包括可以選用的中成藥(表1)。

根據國家衛生部門發布的各有關手足口病診治指南,手足口病應按普通型和重型分類辨證。普通型手足口病包括脾肺濕熱證和濕熱郁蒸證,主要表現為手、足、口等部位出現丘疹、皰疹、潰瘍以及發熱和倦怠等,治法以清熱解毒、化濕透邪為主。重型手足口病包括毒熱動風證、心陽式微證和肺氣欲脫證等,有多種器官并發癥狀如高熱不退、手足痙攣、四肢水腫等,治法主要為解毒化濕、熄風定驚,但對部分危重型患者需以益氣固脫、回陽救逆為優先治法[5]。

用于治療手足口病的中成藥可分為口服制劑和注射液兩類,普通型患者多使用以清熱為主的口服制劑,重型和危重型患者則需使用具有解毒和回陽功效的注射劑。清熱解毒類口服制劑主要有金蓮清熱泡騰片、抗病毒口服液、金振口服液、藍芩口服液和小兒豉翹清熱顆粒等,具有解毒和回陽功效的注射劑主要有喜炎平注射液、熱毒寧注射液、痰熱清注射液、醒腦靜注射液、參附注射液和生脈注射液等。這些中成藥制劑的功能辨證特征以化解濕熱為主、兼顧清熱解毒。有文獻指出手足口病的“病位在脾”,故此病的中成藥治療也以清熱解毒為主、同時包括多種功效類別,使用時應根據患者的濕熱輕重施治:濕大于熱者,以化濕為主;熱重于濕者,以清熱為主[6]。

3 治療手足口病的主要口服中成藥制劑的療效

口服中成藥制劑使用方便,患者依從性好。目前,治療手足口病的口服中成藥制劑主要用于輕癥患者,以金蓮清熱泡騰片、抗病毒口服液和金振口服液等為主。

金蓮清熱泡騰片主要含有金蓮花、大青葉、石膏、知母、地黃、玄參和苦杏仁等[7],其中金蓮花、大青葉等為主要組分,功能主治以清熱解毒為主,另有止咳祛痰功效。體外藥理學試驗顯示,金蓮清熱泡騰片對柯薩奇病毒A組16型和腸道病毒71型均有一定的抑制活性[8]。臨床研究證實,金蓮清熱泡騰片治療手足口病的療效確切,治療手足口病普通型患者療效顯著、特別是對手足口病普通型邪犯脾肺證的療效肯定[9]。與安慰劑對照組相比,金蓮清熱泡騰片治療組患者的中位退熱時間由70 h以上大幅縮短至16 h、中位口腔潰瘍和手足皰疹消退時間也由70 h以上下降至32 h,總病程和熱程的持續時間均值都減少了50%以上,甚至體表其他部位的皮疹消退時間縮短亦有統計學意義,且用藥期間不良反應不明顯,血常規及生化檢測未見異常。此外,金蓮清熱泡騰片還具有抗其他病毒的作用,對以病毒為主要致病原的皰疹性咽峽炎和口腔炎等也有明顯的治療作用:研究顯示,金蓮清熱泡騰片治療組的咽喉紅腫、發熱、咽痛等癥狀的總緩解率達90%以上,而單用利巴韋林或西瓜霜噴霧劑治療組的總緩解率為70% ~ 80% [10-11]。另一項對72例急性上呼吸道感染患者進行的研究顯示,與單用利巴韋林組相比,加用金蓮清熱泡騰片治療組患者的發熱、咽痛和皮疹等各癥狀的消退時間平均減少了1 d[12]。

抗病毒口服液的主要組分為板藍根、石膏、蘆根、地黃、郁金、知母、石菖蒲、廣藿香和連翹等,部分制劑或院內制劑還增加了金銀花、大青葉等組分[13]。抗病毒口服液含有氯原酸、黃芩苷、大黃蒽醌和連翹酚等具有清熱祛濕、涼血解毒功效的化學成分,對風熱病癥有效。體外試驗證明,抗病毒口服液能明顯降低由細菌內毒素引起的發熱家兔的體溫,有效抑制動物病毒性肺部感染模型的病理進展[14]。董巧麗等[15]的研究顯示,抗病毒口服液治療手足口病的療效顯著,聯合使用抗病毒口服液和利巴韋林噴霧劑治療患者的退熱、口腔皰疹消退和四肢皰疹消退時間均較單用利巴韋林組顯著減少(依次減少1.7、1.7和2.9 d),且與單用抗病毒口服液組相比也有病程縮短的趨勢。與化學藥物聯用在有關抗病毒口服液治療手足口病的文獻報道中占有極大比例,同時亦可見抗病毒口服液與其他中成藥制劑聯合用藥的報道[16]。許多臨床研究均表明,抗病毒口服液可以明顯提高部分單用藥物的療效,這可能與中成藥能夠提高免疫力、間接增強機體的抗病毒能力有關。

金振口服液由羚羊角、平貝母、大黃、黃芩、牛黃、生石膏、青礞石和甘草等中藥組成,普遍認為具有解熱、消炎、抗病毒、抗菌以及祛痰止咳作用[17]。譚麗琴[18]報道,金振口服液具有退熱、退疹和鎮咳作用,聯合利巴韋林噴霧劑治療手足口病對這3種癥狀的有效率可分別由單用利巴韋林組的50% ~ 60%提高至85% ~ 95%。該作者在文中還稱金振口服液具有中樞神經系統炎性因子抑制作用,其作用機制為抑制中樞神經系統內的前列腺素合成、降低腦脊液中第二信使遞質的濃度而減少熱量產生,同時抑制5-羥色胺等炎性因子的合成與釋放。金振口服液治療手足口病時起效較快,不良反應輕微。

藍芩口服液的主要組分為板藍根、黃芩、梔子、胖大海和黃柏等,主要功效為清熱解毒、利咽消腫,臨床上主治急性咽炎以及實熱所致各種病癥。選取金黃色葡萄球菌、甲型溶血鏈球菌、肺炎球菌等7種常見感染致病菌進行體外連續稀釋抑菌試驗,結果表明藍芩口服液在不同稀釋濃度下對這些細菌均有顯著的抑制作用[19]。研究顯示,對兒科手足口病患者在退熱、補充水分等多種對癥治療的基礎上再給予藍芩口服液治療,他們的退熱、皰疹消退和皮疹消退的平均時間分別為2.1、3.1和4.4 d,與單用利巴韋林治療組相比有顯著統計學差異,且較單用藍芩口服液組的平均時間3.2、4.9和5.8 d也有一定程度的減少[20]。

小兒豉翹清熱顆粒由連翹、淡豆豉、薄荷、荊芥、梔子、大黃、青蒿、赤芍、檳榔、厚樸、黃芩和半夏等組成,主要功效為清宣解表、清熱解毒、消腫化痰[21]。兒科手足口病患者(年齡6 ~ 12個月)在口服利巴韋林的基礎上加用小兒豉翹清熱顆粒治療5 ~ 7 d,體溫恢復正常和皮疹消失的時間明顯縮短,發熱時程治療有效率由76%提高至89%、治療總有效率由76%提高至90%,且未見不良事件發生[22]。

安宮牛黃丸和紫雪丹(新血丹)具有解熱、鎮靜、消炎的作用[23]、特別是清退高熱的功效顯著,目前主要用于重型手足口病治療。

4 結語

口服中成藥制劑應用廣泛,服藥依從性高。隨著中醫藥研究的不斷深入,中醫藥在抗病毒治療領域發揮了巨大的作用,近5年來的大量臨床實踐已證明了其療效。治療手足口病的主要口服中成藥制劑的組方具有相對規律性,大多含有金蓮花、板藍根、黃芩等組分,而這些組分因具有顯著提高免疫力、間接增強機體抗病毒能力的作用,故可提高聯用的抗病毒和解熱鎮痛類化學藥物的解熱、消炎的治療效果。治療手足口病的中成藥的主要功效包括抑制腸道病毒感染所引起的炎癥過程、抗病毒和解熱,與抗病毒藥聯用可以發揮多途徑作用的特點,明顯加快患者至癥狀消退的時間。總之,中成藥治療手足口病的臨床療效確切。我們在臨床診療手足口病時應堅持中、西醫結合,以提高臨床治療水平。

參考文獻

[1] 趙成松, 趙順英. 手足口病的流行概況和應對策略[J]. 中國實用兒科雜志, 2009, 24(6): 419-421.

[2] 張永信. 感染病學[M]. 北京: 人民衛生出版社, 2009: 82-83.

[3] 中華人民共和國衛生部. 手足口病診療指南(2010年版)[EB/OL]. [2013-09-01]. http://www.nhfpc.gov.cn/yzygj/s3593g/201306/6d935c0f43cd4a1fb46f8f71acf8e245.shtml.

[4] 國家中醫藥管理局. 中醫藥治療手足口病臨床技術指南(2012年版)[EB/OL]. [2013-09-01]. http://www.satcm.gov.cn/web2010/zhengwugongkai/yizhengguanli/yiyuanguanli/2012-06-11/15757.html.

[5] 王雪峰. 手足口病的中醫藥預防與治療[J]. 中國實用兒科雜志, 2009, 24(6): 421-423.

[6] 段子斐, 蘇永華, 胡玉芝. 手足口病的中醫治療[J]. 中醫兒科雜志, 2008, 4(1): 51-55.

[7] 許秀娟, 謝秉湘, 李志梅. 高效液相色譜法測定金蓮清熱泡騰片中靛玉紅的含量[J]. 海峽藥學, 2011, 23(2): 234-238.

[8] 林秋鳳, 馮順卿, 李藥蘭, 等. 金蓮花抑菌抗病毒活性成分的初步研究[J]. 浙江大學學報(理學版), 2004, 31(4): 412-414.

[9] 韓志敏. 金蓮清熱泡騰片治療手足口病(普通型)臨床研究[D]. 成都: 成都中醫藥大學, 2012: 46-48.

[10] 瞿艷紅, 朱堂杰. 金蓮清熱泡騰片治療皰疹性咽峽炎的療效觀察[J]. 長江大學學報(自科版), 2013, 10(9): 35-36.

[11] 于祥, 董春陽. 金蓮清熱泡騰片治療小兒皰疹性口腔炎61例療效觀察[J]. 中國中西醫結合兒科學, 2012, 4(3): 241-242.

[12] 瞿艷紅, 朱堂杰. 金蓮清熱泡騰片治療小兒急性上呼吸道感染72例[J]. 中國藥業, 2013, 22(12): 160-161.

[13] 譚家風, 黃薇薇, 李三紅, 等. 抗病毒口服液藥效學研究[J]. 中國藥科大學學報, 2001, 32(5): 388-391.

[14] 張建民, 庹玉玲, 關晶. 抗病毒口服液的抗病毒作用實驗研究[J]. 北京醫學, 2008, 30(7): 445-446.

[15] 董巧麗, 柏金秀, 楊小巍. 抗病毒口服液治療手足口病普通病例的療效觀察[J]. 兒科藥學雜志, 2012, 18(6): 27-29.

[16] 霍玲玲, 馮建科, 王小龍. 清開靈口服液聯合抗病毒口服液及利巴韋林注射液治療手足口病的療效觀察[J]. 甘肅醫藥, 2013, 32(2): 100-102.

[17] 陸權, 鮑一笑, 王薇. 金振口服液有效性和安全性的多中心、隨機對照臨床研究[J]. 中國實用兒科雜志, 2010, 25(5): 383-386.

[18] 譚麗琴. 金振口服液防治手足口病的初步臨床觀察[J]. 中外婦兒健康, 2011, 19(6): 300-301.

[19] 許興全. 藍芩口服液的體外抑菌作用[J]. 現代醫藥衛生, 2007, 23(3): 423.

[20] 孫冰, 韓云坤, 張新朝. 藍芩口服液治療手足口病普通患兒的療效觀察[J]. 當代醫學, 2012, 18(14): 139-141.

[21] 方瑜. 小兒豉翹清熱顆粒治療小兒皰疹性咽峽炎的臨床療效觀察[J]. 吉林醫學, 2012, 33(23): 5008.

[22] 方柯南, 秦亞黎. 小兒豉翹清熱顆粒治療手足口病療效觀察[J]. 當代醫學, 2011, 17(35): 60.

[23] 王金華, 葉祖光. 安宮牛黃丸研究現狀[J]. 中國中藥雜志, 2004, 29(2): 119-122.

(收稿日期:2013-10-09)