OSS/BSS一體化及其與ITSM的融合

王亞石,閔麗娟,周 嚴

(1.南京郵電大學物聯網學院 南京 210003;2.南京郵電大學通信與信息工程學院 南京 210003)

1 發展與挑戰

隨著技術的進步和社會需求的發展,ICT(information communication technology,信息通信技術)的供給和消費已經進入社會化、一體化時代,這體現了ICT服務業的成熟,與其他服務行業的發展基本一致。如電力供應,就經歷了從自己發電到電燈公司供電再到電網供電的發展歷程。量變產生質變,信息通信技術正在進入一個新的時代,這一時代的標志是一些新興的信息通信服務和應用的出現,如社交網站和社交應用、網絡游戲、云計算、物聯網、大數據應用等。對此,IBM將其總結為感知(instrumented)、互聯(interconnected)、智能(intelligence)[1]。

隨著ICT領域社會需求的擴大、技術的進步和信息資源的大量積累,信息通信服務和應用必然走向融合與開放,這主要體現在以下幾個方面:

·技術的發展使得感知、互聯和智慧服務有了堅實的技術和物質基礎;

·消費者對信息服務提出了越來越高的要求,需要信息資源的關聯,這就促使ICT走向開放融合;

·信息技術和信息產業經過多年的發展積累了巨大的信息資源,這些資源存在于社會的各個角落,其作用還有待充分發揮,發揮其作用的重要途徑是更廣泛地開放,并融合使用這些資源;

·對于消費者的要求,需要獲取廣泛的信息資源才能夠滿足,而這些信息資源處于廣泛分布狀態,必須有融合開放的理念和手段才能滿足信息消費者的需求。

自20世紀80年代世界范圍內的通信管制放松以來,國際上的ICT服務已基本市場化,市場競爭還出現了實體服務和信息服務相互滲透的形勢,傳統電信運營商面對的將是越來越嚴峻的競爭。隨著融合開放的不斷發展,ICT服務盈利模式也在發生變化,平臺經濟、長尾化、體驗經濟等對于傳統電信運營商的經營組織和經營理念提出了嚴峻的挑戰。

為解決市場開放和資源有限之間的矛盾以及市場化和普遍服務之間的矛盾,國際上已經形成一種重要的趨勢:加強相對OSI參考結構1~3層設施的管制,促進高層(4~7層)的開放。所謂1~3層是指通信的基礎設施,即管道、基站、光纜、骨干網網絡層及以下的通路等,如澳大利亞成立了NBN(國家寬帶網)公司,以加強管制的方式經營通信基礎設施[2]。與此同時,發達國家的OTT業務已經基本放開[3]。

在ICT開放融合初期,受習慣思維的影響,傳統電信運營商并未占得先機,從主觀上看,其原因是在技術和市場的結合上缺乏進取心、在經營上過于依賴壟斷和國家政策的傾斜;從客觀上看,傳統業務被邊緣化,運營商賴以發展的通信業務(服務)平臺被碎片化,使其無法保持通過平臺盈利的能力優勢。

對于傳統運營商來說,重構自己的平臺優勢是發展的關鍵。所謂平臺,就是一個多方參與并相互關聯的實體[4],對于今天的信息服務經營來說是至關重要的因素。

作為信息服務運營支持和管理的手段,OSS/BSS/ITSM(IT service management,IT服務管理)系統也需要與ICT發展的大勢相匹配,在其建設和演進中,應當充分考慮以下兩點:

·與電信的經營格局和經營內容相匹配,如移動互聯網、云計算服務、能力開放等都對OSS/BSS的一體化提出了很高的要求;

·與開放融合的大勢相適應,盡早采取技術措施,使OSS/BSS成為電信運營改革和發展的助力者,而不是障礙。某種意義上,融合開放就是整個社會的IT一體化。

為了保證對運營以及運營改革的支持和促進,無論是傳統運營商還是新型互聯網服務商,都應當考慮OSS/BSS/ITSM在融合開放的環境下如何更有效地實現運營支撐和管理功能。

2 OSS/BSS的一體化

如前所述,隨著社會需求和技術的發展,融合開放已經成為ICT的潮流,OSS/BSS/ITSM也不例外。這里的融合是指OSS/BSS/ITSM內部各成分之間以及它們與外部的融合。

從系統功能的角度看,一體化內容包括以下幾個方面。

·不同內部系統的一體化,如計費與CRM、計費與網管、OSS/BSS與ITSM等,這是消除“煙囪式”應用的一體化。

·不同地域或業務單元支持的一體化,如全國范圍的營銷系統等,這是支持集約(集中)運營的一體化。

·不同服務層次的一體化,如應用一體化、平臺一體化、基礎設施一體化,這是內部資源共享和適應開放環境(如云計算環境)的一體化。

·業務支撐服務和經營服務的一體化,如IT服務管理功能作為服務向客戶提供,這是實現融合開放服務的一體化。

·為了提高市場競爭力,企業需要隨著經營的發展不斷調整其經營方式和結構,目前,集約化運營已經成為電信企業運營的發展方向,一體化能夠更好地適應這種運營模式,這是主要驅動力。

·一體化可以更好地保證業務和信息數據的一致性,有利于業務單元之間的銜接,有利于客戶的體驗。

·一體化可以提高業務處理的自動化程度和效率,更好地響應市場和客戶的需要,降低運營成本。

·通過一體化,可以更好地掌握企業運營全局,為決策提供更好的支持。

技術和經濟方面的驅動力包括以下幾個方面。

·一體化本身的技術經濟優勢,如可以提高IT設施的利用率、降低IT設施的擁有成本和運行成本、降低排放。

·融合開放的環境需要一體化方法和技術的支持,掌握相關方法和技術將為企業的發展提供良好的基礎。

完善市縣配套政策,將兜底保障所需資金列入各級財政預算,為兜底保障工程提供可靠的資金保障。加強縣鄉救助隊伍建設,鼓勵發展壯大社會救助志愿者服務隊伍,幫助困難群眾在物質脫貧的同時實現精神脫貧。建立各級各部門數據互通、工作機制有效銜接、合力保障兜底的工作機制。建立社會救助“一站式”服務窗口,方便群眾辦事。將所有社會保障救助政策項目梳理匯編成冊,加大宣傳力度,引導群眾依法依規理性尋求救助幫扶。

·移動互聯網、物聯網、云計算等均需要一體化技術的支持,其運營的條件也涉及IT系統的一體化。

·IT系統的一體化技術能更好地使用開放網絡環境中的有用資源,更敏捷地適應技術和業務的變化。

·一體化有利于系統的長期穩定運行和有序演進。

企業內部IT一體化的動力首先來自業務和應用的需要,這一點必須明確,否則系統的建設會無的放矢。系統建設時,首先應總體考慮運營和系統的關系,其次應考慮運營模式、經營范圍和內容、企業戰略和經營策略等對IT系統提出的要求。

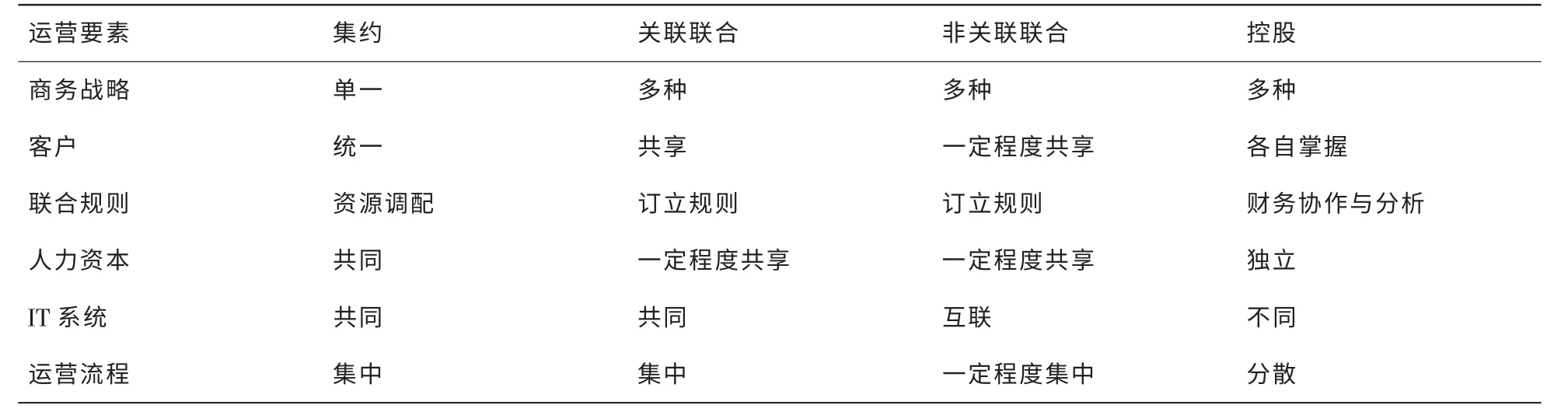

按照麻省理工斯隆學院對企業單元間關系的劃分[5],企業的運營模式分類見表1。

表1中從左到右,集約化程度依次降低。從我國三大電信運營商的當前情況來看,大體上屬于關聯聯合方式,正在向集約化方式努力;而多數互聯網服務企業的網絡運營和服務提供則屬于集約化方式。當然,隨著平臺策略和平臺經濟的不斷發展,上述分類在不同類型業務關聯運行時,會有多樣化和分類模糊的情況出現。

IT系統的主要目標在于能夠很好地適應業務和運營的要求,集約化的運營需要一體化IT系統的支持,這必然涉及IT系統架構和技術。

目前,系統架構和技術方面的問題主要包括以下幾個方面。

·對于大規模的開放融合系統來說,抽象描述以及與之相適應的方法論對于系統的穩定性、對業務支持的靈活性以及對技術發展的適應性都是十分重要的,而這一點目前沒有得到足夠的重視。

·對于全國范圍分布的一體化運營支撐系統來說,系統性能受網絡的影響很大,必須在業務流程設計、系統結構和技術方面采取措施。

·在分布如此廣泛的情況下,如何保證對業務支持的不間斷也是必須解決的問題,這一點同樣需要在流程設計、系統結構和技術等多方面采取措施。

·廣泛信息/數據的關聯及其一致性也是必須解決的問題,可以通過數據的分片加上合理的廣義編程方式來解決。

在主要技術問題解決后,可以為運營支撐建立一個伸縮自如的運營支撐平臺,在平臺支持下,各種應用系統可以迅速重組,滿足不同集約程度經營的要求,甚至可以對外開放支撐能力,以更好地應對廣泛多樣的業務需求。

3 ITSM與OSS/BSS的融合

ITSM系統與OSS/BSS的融合是整個IT系統一體化的一部分,其必要性可以從運營商經營范圍特點、網絡和資源的技術特點、信息的一致性和完整性、ITSM服務OSS/BSS的共同點和能力開放等幾個方面考慮。

首先從經營范圍的特點看,傳統電信運營商提供的產品是通信服務,以往這些服務和信息服務是有一定距離的。但隨著通信技術和計算機技術的發展,通信和信息服務已經融合,彼此依賴,密不可分。市場的發展使得傳統電信運營商也進入IT服務的領域,其范圍從網絡底層接入開始,到云計算、應用信息服務等,非常廣泛。在這種情況下,OSS/BSS必須涉及IT資源和IT服務,這和ITSM系統的管理目標類似。

再從網絡和資源技術特點看,電信運營商最重要的運營資源包括計算機資源和網絡資源兩個部分。技術上,目前這兩個部分的融合程度已越來越高。對于計算機資源,由于分布式計算服務(云計算、物聯網等)的發展和普及,網絡已成為計算資源的一部分,并起著越來越重要的作用。網絡資源對計算機系統的依賴性也越來越強,特別是最近出現的SDN(soft defined networking,軟件定義網絡),使得網絡設備成為計算機的外設。整個通信網當前就是一個巨大的分布式計算系統。

表1 企業運營結構模式分類

而從信息和數據方面看,業務的一致性和完整性需要信息一致性和完整性的支持。“煙囪式”的信息系統很難保證這一點。由于業務和技術的特點,系統會涉及多方面的關聯,包括:資源的關聯,運營和內部IT需要共享資源平臺甚至服務平臺,必然需要共享資源信息;業務的關聯,內部IT業務與對外的服務要銜接和關聯,其信息需要共享,如客戶和內部員工身份;服務的關聯,需要內外服務共享,如認證、工作流、廣義編程等,這同樣涉及信息的關聯。

作為一種信息服務,ITSM系統提供的能力本身為社會所需要,這也對ITSM和OSS/BSS的融合提出了要求:ITSM系統和OSS/BSS在功能上是非常類似的系統,從服務的角度看,它們可以共享很多服務(功能),如果單獨建立,不僅無法保證業務的一致性,也無疑是巨大的浪費;ITSM系統的功能不僅為內部所需要,也為對外的信息服務和能力開放所需要,因此與OSS/BSS必然有千絲萬縷的聯系。

無論是流程還是系統,當前運營商的內外IT管理離一體化還差得很遠。例如,有的運營商在各地建立了獨立的ITSM系統,這就造就了新的“煙囪式”系統。

如前所述,這種狀況的不合理是顯而易見的。即使從常識出發,這樣的部署也是一種悖論。為了管理OSS/BSS和其他內部IT系統,建立了ITSM系統,那么ITSM系統本身要用什么系統來管理呢?之所以出現這種狀況,主要有以下原因:

·對“系統”的理解不一致、不正確;

·ITSM系統的流程沒有進行很好地規劃,特別是沒有意識到ITSM系統和日常運營中服務的融合和銜接;

·在OSS/BSS的規劃中,服務層的規劃比較薄弱,基本沒有相關的功能和信息定義;

·部門之間的分工和協調關系沒有理順,特別是IT、維護和業務銷售等部門之間;

·對ITSM系統的認識不足,認為ITSM系統的重點在于系統的建立,并沒有從電信運營的性質出發。

以上問題中,最重要的一點就是對ITSM的認識不足,過于強調系統而忽略了流程。改善ITSM應當從流程開始規劃,優化和持續改進流程才能為系統的應用和IT建設指明道路,否則IT建設無疑是無的放矢。

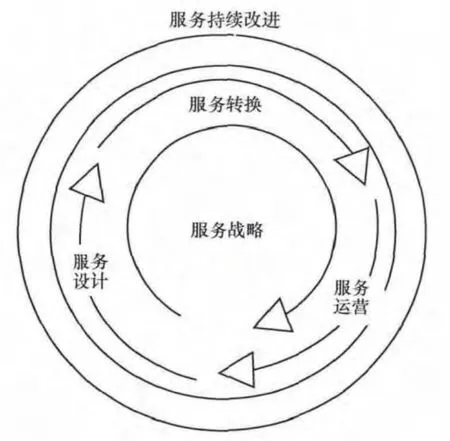

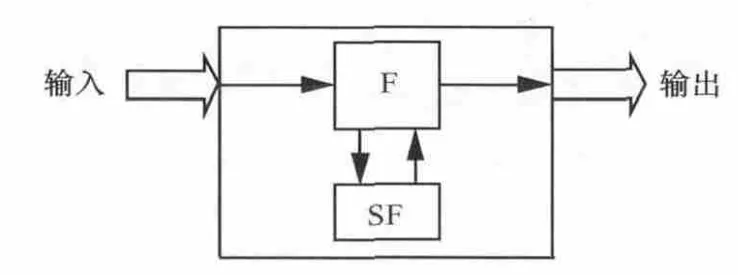

從公認的ITSM規范ITIL(IT infrastructure library,IT基礎架構庫)看,它描述的并不是系統,而是業務流程,是從生命周期的視角描述的[6],如圖1所示,具體如下。

圖1 ITIL結構

·ITIL是針對IT服務的活動(或稱過程)進行管理的,是一個業務框架,描述的并不是系統。

·ITIL的活動是按IT服務活動的生命周期進行分類和安排的,有3個服務階段(服務設計、服務轉換、服務運營)和兩個支撐階段(服務戰略、服務持續改進)。

·ITIL只是明確這些階段的活動和過程,并沒有明確對IT系統支持的需求。

至于對ITSM的信息支持,也不應當著眼于建立新的系統,而應首先考慮對OSS/BSS的重組和改造。

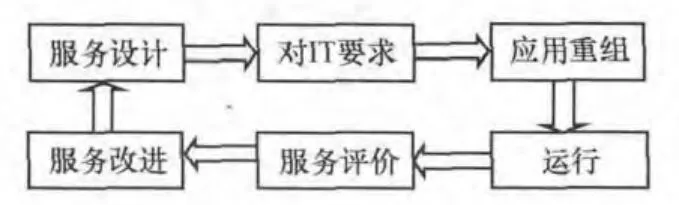

為了使ITSM能夠得到IT系統的支持,必須將服務的需求映射到IT系統的功能和信息中,并形成一個持續改進的閉環。為了完成這一目標,有兩件事情要做:一是系統和應用的抽象,二是落實需求。持續改進過程如圖2所示。

圖2 持續改進過程

與一般企業不同,在電信企業,ITSM未必需要建立一個ITSM“系統”來支持。從抽象的角度看,OSS/BSS實際已經囊括ITSM所需的功能和信息。

近幾年,TMF在ITSM和OSS/BSS融合方面做了很多工作,如前面已經提到ITIL定位,這種融合工作主要在ITIL-eTOM映射方面進行[7~9]。

如果不考慮下列因素,或許Frameworx完全可以勝任運營商內部IT的管理流程以及應用和系統的建設工作:由于某些原因,企業需要通過ITIL或ISO20000的認證;內部IT服務管理是按照ITIL規劃和設計的,這往往是一些咨詢公司參與的結果;需要將ITSM作為服務向外部提供,而接受服務的客戶內部的ITSM管理流程是按照ITIL規劃和設計的。

除了ITIL以外,還有很多與Frameworx有關的框架,具體如下:

·ITU的TMN框架[10],這個框架主要涉及運營支撐系統的各種單元及其關系;

·信息系統審計與控制協會(ISACA)的COBIT[11],這個框架主要從業務和IT系統關系的角度考慮IT的管理和治理。如果從系統的角度看,它的抽象層次較高;

·ISO20000[12],是在ITIL基礎上建立的IT管理流程標準化框架,其涉及的范圍基本與ITIL、eTOM類似。

與Frameworx相比,這些框架的應用對象和覆蓋范圍有所不同,但有很大部分是重疊的。企業應當根據自己的情況,基于一種公認的框架建立自己的規劃(過程和支撐系統),這種規范和規劃可以看作對標準框架的具體化。

在融合使用的技術方面,著眼點主要在于系統(或IT應用)方面,抽象必須經過逐步具體化和形式化落實到系統和技術。應當意識到的是,對于一個大型、關鍵、復雜的系統來說,系統的生命周期往往比很多它所使用的技術的生命周期要長,通信系統本身就是這樣的例子,30年前使用的技術(如模擬載波、空分交換)在今天的系統中已經基本絕跡。

當前除框架和抽象描述工作以外,對融合有重要作用的技術和技術體系主要是關聯和互操作方面的,如SOA、Web Services、流程和規則引擎等。

4 對策與展望

單純從技術的角度來看,當前由于基礎設施(服務器、存儲等)能力的提高和價格的下降、通信容量的增加以及分布式并行處理、虛擬化、SOA技術的成熟,一體化的條件已經基本具備。

國內傳統運營商實現IT一體化依然是一件比較艱巨的任務,除了技術、標準以外,還有其他的制約因素,包括:企業規模大,地理分布范圍廣,系統關聯復雜,集中業務處理困難;已投巨資建立了省份分散但較全面的IT系統;業務處理量大,業務對系統的依賴性強,需要穩定運行。

不同于以往的軟件系統,新型IT系統及其建設過程有著很多不同的特征,具體見表2[13],服務系統和支撐系統都是如此,必須有新的系統建設理念和技術的支持。

為了實現IT一體化,技術方面的挑戰必須重視,但業務和系統的規劃與抽象描述中的問題或許對IT一體化的影響更為深遠。例如,云計算的重要特點是開放資源的按需使用,就SaaS層來說,能夠適應資源開放提供服務的系統必須是在高度抽象基礎上建立起來的系統,因為只有這樣才能為廣泛的用戶所共享。在當前的背景下,一體化意味著適應更廣泛的需求。

表2 新舊系統的差異

實現一體化,必須對業務、系統、開發、部署各方面進行改進甚至革命。業務和系統總體規劃對于系統的成敗有著至關重要的影響。目前,對于業務和系統總體規劃方面的挑戰的應對策略包括以下幾方面。

·改變以局部需求驅動IT規劃和開發的局面,即使這種局部的范圍很大,如全國性集團的一個省分支。

·企業戰略和業務目標對IT規劃進行比較明確的指導,使IT規劃能夠有的放矢,保證IT系統對企業戰略和業務目標的長期支持。

·建立長期有效的業務、信息、系統等各方面的抽象描述[14],作為企業的規劃和規范,保證在技術條件和具體業務需求發生改變時,不會對IT系統產生大的沖擊(如推翻重來)。

·建立有效的方法,切實基于抽象描述實現對系統的演化,從根本上保證IT系統業務處理靈活性和穩定性的統一。

·對商務過程、信息和系統功能解耦,使其能夠適應小粒度調度和小粒度組合。

系統及其功能的演化過程是不斷形式化和具體化的過程[15]。傳統軟件工程中,編碼(最終形式化)的前提是需求清晰(具體化完成)。但如前所述,這一點在今天的大型軟件和軟件密集系統中是不成立的。因此需要在具體化完成以前,對系統的描述盡量形式化,以建立一個能夠適應不同情況的功能較為抽象的系統,這就是抽象和規范的作用。

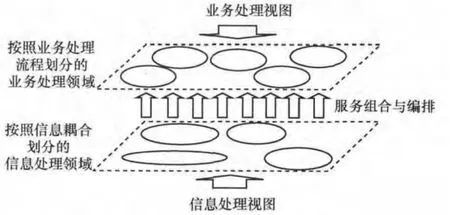

當前各類IT煙囪林立的局面來源于業務視圖和系統視圖的不同,而且往往是規劃不徹底的系統遷就業務人員視圖的建立。業務人員認為,系統應當按照業務功能劃分;技術人員認為,系統應當按照信息處理劃分。計算機系統本質上是處理信息的(如圖3所示),目的是完成應用(業務)目標。SOA是解決這一矛盾的有利手段(如圖4所示)[16,17]。

圖3 信息處理系統抽象

圖4 業務視圖和技術視圖的統一

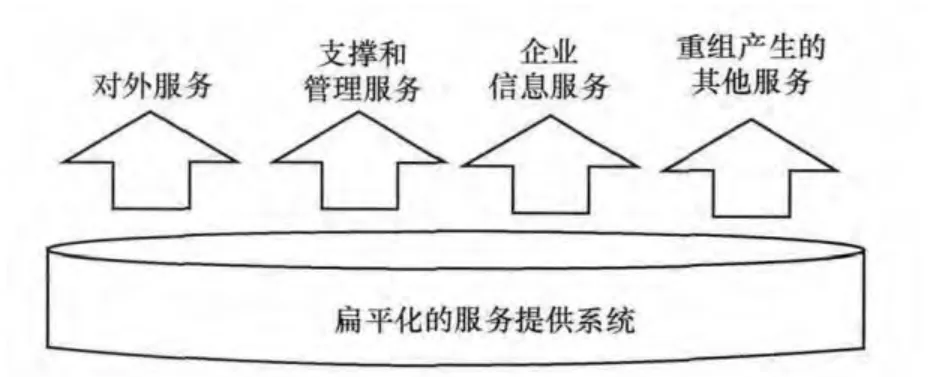

基于上述理念,企業的所有信息服務資源(包括數據、應用等)可以按信息本身的耦合關聯特征組合成一個平面的共享資源池,在此基礎上,按照業務需要,通過各種關聯手段(如SOA、流程、廣義編程等)形成各種業務“系統”,如圖5所示。

圖5 一體化IT資源支持

在開放融合的新型信息服務時代,運營商需要以新的思維、新的努力方向適應新的形勢,謀求新的發展。今天,技術的發展已經為IT一體化鋪平了道路,服務器處理能力的提高、網絡通信能力的發展、SOA以及云計算的實用化都是這些技術的體現。實現IT一體化的一個重要前提就是規劃好企業的信息化系統,特別是抽象和解耦。對于已有遺留OSS/BSS/ITSM系統的企業來說,要用積極進取的觀念和態度實施謹慎漸進的系統演化,使其能夠適應新形勢的需要。

1 IBM.Smart earth in China.http://www-900.ibm.com,2008

2 劉光浩.澳大利亞NBN法案著眼經濟增長和社會服務.電信世界,2011(4)

3 工業和信息化部電信研究院.OTT發展與管理趨勢.http://www.miit.gov.cn,2013

4 陳威如,余卓軒.平臺戰略:正在席卷全球的商業模式革命.北京:中信出版社,2013

5 Ross J W.Forget Strategy:Focus It on Your Operating Model.MIT Sloan CISR:CISR Research Briefing,2005

6 Office of Government Commerce(OGC).Service Strategy.UK:TSO(The Stationery Office),2007

7 Tele Management Forum.An Interim View of an Interpreter’s Guide for eTOM and ITIL Practitioners,Release 6.0,2005

8 Tele Management Forum.Building Bridges:ITIL and eTOM,Release 1.0,2009

9 Tele Management Forum.eTOM-ITIL Application Note:Using eTOM to Model the ITIL Processes,Release 4.0,2004

10 ITU-T TMN Recommendation M.3400.TMN Management Functions,1997

11 IT governance institute COBIT 4.1rd edition:control objectives for information and related technology.http://www.itgi.org,2014

12 ISO20000.http://www.itzl.org/hdwiki/index.php?doc-view-3.html,2014

13 盧捍華,張順頤,王亞石等.系統體系方法與軟件系統功能形式分解.通信學報,2010,31(12):131~139

14 The Open Group.TOGAF Version 9.1.Van Haren Publishing,2011

15 Wang Y S,Min L J,Lu H H.A function framework for software and system of systems method.Proceedings of 2012 IEEE 2nd International Conference on Cloud Computing and Intelligence Systems,Hangzhou,China,2012:429~433

16 Lu H H,Wang Y S,Min L J.Framework method used for large scale application information systems.Proceedings of 2010 6th International Conference on Networked Computing(INC),Gyeongju,Korea(South),May 2010

17 閔麗娟,朱珠,婁高見等.開放信息服務的運營支撐和服務管理系統.電信科學,2011,27(11):134~140