電梯安全:誰來“保駕護航”

□文 / 本刊記者 宋智慧

2013年5月14日8點,宜昌CBD購物中心內一部由二樓上行至三樓的電動扶梯上發生意外:由于該電梯前晚因檢修拆除了一塊梯板,未及時安裝還原,導致一名準備進入沃爾瑪超市購物的太婆踩空,墜入電梯內不幸身亡。

2013年12月29日,深圳寶安區一小區發生電梯故障,兩名小孩被困,無相關維護資質的保安打開電梯營救時,一名小孩不慎落入電梯井當場身亡。這已經是深圳2013年曝光的第二例電梯事故,之前在5月,深圳羅湖區長虹大廈一電梯夾住一名女護士拖行導致其當場死亡。

盤點近年來發生的電梯安全事故,一樁樁驚魂悲劇背后,人們不禁拷問——電梯安全,誰來“保駕護航”?電梯維保市場或隱日后之“災”

當高樓大廈在中國城市拔地而起時,在居民樓、地鐵站、商場等場所,電梯已經成為最為普通、應用最廣泛的垂直交通工具。電梯行業協會的統計數據顯示,截至2013年年底,我國電梯使用總數已經超過250萬臺,以年均20%的速度不斷增長。然而,對于如此龐大的電梯市場,有專家表示出憂慮:“電梯擁有量如此之大,如果維保跟不上,就會存在諸多安全隱患,甚至會成為日后的一場‘災難’。”

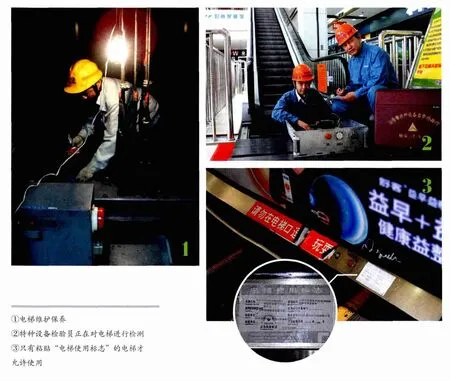

2013年12月21日晚上8點,記者在省博物館附近的旺和超市看到,干凈的手扶電梯隨著顧客的搭乘而緩緩駛動。在電梯第一層搭乘處的左右側,“乘坐電梯須知和電梯使用標志”赫然顯目。記者仔細看了“電梯使用標志”,其中有注冊代碼、使用管理責任單位、制造單位、檢驗單位、維保單位、檢驗日期、應急電話等。該電梯下次檢驗日期顯示為“2014年8月”。

而在長沙市步行街“四喜餛飩”使用的電梯情況來看,卻有點滯后。該處電梯的下次檢驗日期為“2013年7月”。

公共場所電梯維保情況不一,住宅電梯的管理和使用情況又如何呢?

2013年12月23日,記者來到位于月湖公園處的臧瓏住宅小區,小區內各樓棟的電梯干凈整潔,都貼有“安全檢驗合格”標簽,檢驗日期均在檢驗期內。負責該小區的物業公司工作人員告訴記者,小區內的電梯有專門定點的維保單位負責維修保養,“我們還設有監控指揮中心,24小時有人值班。”

與藏瓏小區相比,車站路阿波羅附近的公寓樓、雨花區佳境天城小區等住宅區的電梯管理就沒有如此樂觀。

租住在車站路公寓樓的張先生反映,他住在這里兩年來,從來沒見過有人打掃清潔過電梯,也不知道到底有沒有人管,歸誰管,“每次出門和回家,一進這電梯就感覺是在坐轎子,搖搖晃晃升降上下。剛搬到這里來時好像還有‘安全檢驗合格’標簽,現在干脆撕掉沒有了,只剩下標簽的痕跡。”

家住佳境天城小區的劉先生所說的情況同樣也好不到哪里去,“一進電梯就‘嗡嗡’直響,有時還會來點小‘過山車’的刺激,找物業溝通很多回了,就是一直沒得到回復和解決。”劉先生說,“由于部分電梯安全責權關系不明確,電梯使用中的所有權、使用權、物業管理權涉及到多個主體,他們之間責任不清,就會相互推卸責任。”他認為,這樣一方面造成管理混亂,另一方面,一旦出現事故,受害者往往也找不到理賠對象而難以得到賠償。特別是物業公司人員流動性強,普遍文化程度不高,自身難以對電梯進行維護,只能將服務外包給維保單位。但部分物業單位貪圖便宜,選擇維保單位時過于偏重價格,或干脆當“甩手掌柜”,對電梯安全不聞不問,出了故障才突擊排查一下,留下安全隱患。

湖南省質監局工作人員告訴記者,查電梯安全,首先要看電梯的安全合格標志是否過期,這是判斷一部電梯是否存在安全隱患的最直接辦法。

而從近年來電梯事故頻發的態勢來看,湖南省質監局特種設備安全監察局局長段方英認為,據對大量的事故分析,絕大部分事故發生的原因是由于運行單位主體責任不落實,維保不到位、違章指揮、違規操作造成的事故。“按照《特種設備安全監察條例》第三十一條規定,電梯應當至少每15日進行一次清潔、潤滑、調整和檢查。以長沙為例,雖然市內開展維保業務的單位有很多家,但是維保質量參差不齊,監管難度很大。另外,救援應急能力差和物業維保資金缺乏也是原因之一。物業單位收費不足,使電梯故障得不到及時修理,又反過來影響物業收費,形成惡性循環。”

電梯行業之亂

據資料顯示,在諸多導致電梯安全隱患的因素中,制造質量占16%,安裝占24%,而保養和使用問題高達60%。數據顯示,當前,我國有電梯制造廠家和配件廠近300家,從事電梯安裝、改造、維修保養的單位有幾千家,從業人員幾十萬。為了在有限的市場中分得一杯羹,各維修保養單位盡顯其能、搶奪資源,造成了維保市場混亂、維保質量低劣,直接影響了電梯的安全運行。這些行業內諸多的弊病使得電梯維修和保養始終處在一個不受人重視的尷尬的境地。

長沙市質監局特設處的工作人員介紹,長沙市共有電梯3.7萬臺,維保監管難度相當大。而該行業存在無序管理、惡性價格競爭、維修站布點分散、專業維保人員缺口大等弊病。“有些電梯維保公司只有2、3個人,‘掛靠’在其他公司,無論從維修保養的質量還是收費等方面,都難以管理。目前大型維保企業對于每臺電梯的收費大約在350元/月,有些小公司報價卻低至200元/月,甚至更低。如果選擇了這些小公司,如此低的報價,不僅不能保證工作質量,還可能在日后面臨對方在更換部件時的不合理收費,漫天要價。受到高企的房租、勞動力價格等因素的制約,很多維保企業的布點分散,無法做到快速反應到達現場。電梯安裝維保的工作相對苦、累,收入也不算高,因此人員流失量大。此外,有些維保企業為了降低成本,所雇傭人員有的是無證上崗,或是雖然有證,但是缺乏實際操作經驗的人員。

不過,專業人士認為,電梯安全問題根源雖然集中在“維修保養”這一環節,但制造單位和主管技術部門的第三方檢測和監督也存在空白,“設備檢測都只停留在企業的自檢和備案階段,這使得性命攸關的設備檢測容易流于形式,引發安全問題。”

此外,從市場角度來看,許多電梯生產商為了獲得訂單,相互之間互相壓價、大打價格戰,這造成產品品質的下降,而本地的工商與質監部門由于當地利益的存在,或者生產企業是納稅大戶,在執法上也存在“睜一只眼閉一只眼”的現象。

國內外“差別標準”是造成一系列安全事故的重要原因。比如,電梯按照標準可分輕型與重型兩類,其中輕型的一般應用在人流較為稀疏、負重不多的地方,而重型的則應用在載重多、人流密的地方。按照常理,大型公共場都應使用重載型扶梯,而生產電梯的企業卻一直在執行“內外有別”的政策——如果出口國外,就嚴格按“新歐標”標準生產;如果銷往國內市場,則仍按十年前的標準生產。無論是生產還是銷售環節,國內的執行標準上總要“低人一截”。這種“看人下菜碟”生產模式,不僅沒有把國民健康放在心上,也讓國內電梯生產標準遠遠落后于國際。

專家建議,減少電梯安全隱患,還要提高電梯制造企業的質量意識,“設立電梯事故發生率排行榜,對于事故發生率高的電梯制造企業在政府采購、招標時設立相應限制,督促電梯制造企業提高設計、制造水平。”

立法,給電梯安全戴上“緊箍咒”

電梯安全出路在哪里?如何規范電梯維保市場、確保有序競爭讓行業健康發展?

完善電梯行業標準雖然依舊是監管部門的課題,但可喜的是,2014年1月1日,《特種設備安全法》將正式實施,給電梯安全監管戴上了“緊箍咒”。根據規定,對于嚴重違法行為的處理,由原來的責令限期改正變為直接處罰。如使用未取得許可生產、未經檢驗或檢驗不合格的特種設備,責令停止使用,處3萬元以上30萬元以下罰款。對發生重大事故負有責任的單位,除依法承擔相應的賠償等責任外,最高處以200萬元罰款。“原來是一種法規,現在是一種法律,是強制執行的,責任更加明確。明年還將正式推行電梯首負責任制,誰是使用管理責任單位,誰就是電梯首負責任人。”段方英解釋,“監管部門發放電梯使用標志,明確標示出電梯的使用管理責任單位。當發生電梯事故或故障而造成損失時,對事故受害方承擔第一賠付責任。”

相關部門負責人透露,長沙市也有望通過立法來規范行業內的系列問題。《電梯安全管理辦法》正式通過之后,將明確“電梯使用管理者”,電梯事故的受害者追償對象將更為清晰。當發生電梯事故或者故障造成損失時,電梯“使用管理者”應先行賠償受害者的相關損失,然后再向對事故、故障發生負有責任的電梯制造企業、安裝企業、維保企業、檢驗單位等相關單位追償損失。還將對電梯的退出機制進行明確。如外地有規定,在用電梯使用年限超過15年的,電梯使用管理單位應當委托有資質的電梯檢驗檢測機構進行安全技術評估,并在之后每5年進行一次安全技術評估。

此外,有專家建議,整治電梯安全隱患 ,還應盡快出臺電梯報廢實施細則,及時讓不符合安全標準的電梯報廢,及時更新相關零部件。“我國電梯中有相當一部分為上世紀90年代安裝的電梯,有的使用時間已超過20年了。但由于目前國家沒有規定電梯強制報廢年限,導致大量老舊電梯還在帶病運行,增加了電梯事故的發生率。”

◎責任編輯/林潔