荷蘭駐重慶總領事館盛邀本刊記者全程見證荷蘭與重慶的世紀戀曲

文+本刊記者 陳石 圖+陳琰楓 李晶

外交官們的集體記憶

10月30日,經過近一年的籌備后,作為“重慶與世界文化”活動的重頭戲,電視紀錄片《滄浪萬里長》舉行了首映式。隨后,該片還將登陸重慶衛視和荷蘭國家電視臺,并在全球各大視頻網站推出。

11月21日,荷蘭駐重慶總領事館正式開館。同時,重慶中國三峽博物館也宣布設立荷蘭漢學家高羅佩的永久展館。

八十多年前,荷蘭大使館曾借駐特園,這是荷蘭與重慶的第一次牽手。八十多年后,在2014年的這個冬季,荷蘭與重慶就像一對久別重逢的戀人,迎來了再次深情相擁的時刻。本刊記者受到荷蘭駐重慶總領事館的盛情邀請,有幸全程見證了無比溫暖的這一幕。

2014年10月30日,電視紀錄片《滄浪萬里長》在重慶新天地劇場舉行首映式。該片講述以重慶為主題的中荷70年歷史關系,通過采訪當年在重慶工作過的荷蘭外交官及其后人,一段段鮮為人知的歷史浮出水面。

據西南大學歷史文化學院教授周勇介紹,因為研究大后方抗戰,三年前他開始關注荷蘭,組織團隊進行學術研究。去年,中國與荷蘭政府決定設立荷蘭駐重慶總領事館。籌館期間,荷蘭駐重慶總領事譚敬南找到他,希望幫助拍攝一部紀錄片,雙方一拍即合。隨后,周勇和重慶廣電集團有關人員組成的攝制組,在荷蘭與重慶兩地拍攝,歷時八個多月完成了這部紀錄片。《滄浪萬里長》聚焦了一批先后駐留重慶的荷蘭外交官們,荷蘭與重慶的諸多往事留存在這批先行者的記憶中,幾位八旬荷蘭老人的口述歷史構成了紀錄片展開的線索。

84歲的前荷蘭駐華大使楊樂蘭(老人的中國名)專程從法國飛到荷蘭接受了攝制組的采訪。1939年底,年僅9歲的楊樂蘭隨駐重慶的外交官父親楊連山來到山城。從走下飛機到抗戰結束,他印象最深的是日復一日的日機轟炸。在影片中,楊樂蘭展示了手中的一組照片,照片攝于重慶被日機轟炸之后,展示了重慶人正在恢復重建的場景。畫面中央一位油漆工一時興起,用手中的毛刷一筆一劃地在斷壁殘垣上刷下“愈炸愈強”四個大字。這并非絕望中的自我勉勵,血紅的大字正對蒼天,它臆想中的讀者并非周遭忙碌的同胞,而是正在上空盤旋的敵機!畫面寂靜無聲,卻又宛若雷鳴。

“他們是很樂觀的人,他們是很好的人,他們有一種安靜的力量,他們搖搖欲墜,讓人覺得上去推一把就會倒下,但他們不會。” 楊樂蘭回憶起當時在重慶掙扎求生卻又樂觀幽默的中國人,數度哽咽。

當然,外交官們也有很多暖色調的回憶。紀錄片透露,當時荷蘭外交官們最有趣的集體休閑活動是周日登山遠足。在蘇聯駐重慶大使館的一次招待酒會上,荷蘭駐華大使羅芬克認識了剛到重慶的法國駐華大使的女兒梅理靄小姐,于是邀約她加入周末登山隊,梅理靄欣然同意。不知是有意安排還是誤打誤撞,派去接梅理靄的是年輕英俊的荷蘭大使館武官陸軍少校濮樂臬,兩顆年輕的心在異國他鄉逐漸靠近。

幾周后,兩人在重慶宣布訂婚,毛澤東、周恩來以及蔣介石和宋美齡都送上了禮物。現居荷蘭的梅理靄仍然記得,宋美齡送給她的是一件自己的旗袍。“她真是一個很美麗的女人,在她40來歲,而我才20歲的時候,我們的身材尺寸居然完全一樣。”

外交官們也提到了荷蘭與重慶的一則淵源:重慶,是“荷蘭”的誕生地。

1943年12月,荷蘭駐重慶大使館向當時的國民政府外交部遞交了一份備忘錄,提出更改其國名的官方譯名。因為“Holland”最初的中文譯名是“和蘭”,簡稱“和”。而“和”正是當時日本的漢字指代。鑒于當時中荷兩國都與日本處于交戰狀態,這種混淆讓外交官們感覺十分不妥。

左頁下圖:在《滄浪萬里長》的首映式上,作為本刊忠實讀者的荷蘭駐重慶總領事譚敬南先生,手捧本刊與副主編合影。

外交官們建議,在“Holland”的中文譯名中使用“荷”這一象征“高潔”的漢字。國民政府立刻做出回應,表示歡迎荷蘭的提議,而且已敦促其他政府部門執行這一變更。第二年,荷蘭駐重慶大使館就此變更發布通告。就這樣,“荷蘭”在重慶誕生。

影片中,接受采訪的這群精通中文的外交官們大多來自荷蘭的萊頓大學,這里有著全歐洲最富盛名的漢學院。學院完全是中式構造:走廊、半圓拱門、大廳堂、四合院,中間大廳擺了個香臺,兩邊一副對聯,橫批曰:“政貴有恒”。它的圖書館是歐洲最大的中文圖書館,館內四周是一人多高的木格書架。最上層擺著一套套的史書、史記、漢書、宋史、元史……下面格子則擺放著辭海、唐詩、宋辭,非常齊全。學院里到處可見操著一口流利京片子、上海方言甚至四川話的荷蘭人。外交官們回國后,不少人回到自己的母校傳播漢文化,一代代荷蘭外交官就這樣繼往開來。

本頁圖:在新聞發布會上,譚敬南與紀錄片攝制組成員就相關問題接受了采訪。

目睹“金發名士”的風采

談及荷蘭與重慶,高羅佩自然是避不開的話題,紀錄片《滄浪萬里長》的片名便是取自高羅佩離開重慶時送別友人的律詩:

漫逐浮云到此鄉,故人邂逅得傳觴。

巴渝舊事君應憶,潭水深情我未忘。

宦績敢云希陸賈,游蹤聊喜繼玄奘。

匆匆聚首匆匆別,更泛滄浪萬里長。

在重慶期間,這位比“大多數中國文士更風雅”的荷蘭人將狄仁杰傳奇化,其系列小說《狄公案》(Judge Dee Mysteries)的影響遠遠超過任何國外中國研究著作。非漢學圈子的西方人了解中國,往往都來自這套作品。甚至在20世紀50年代前,西方大眾談到對中國的了解時,都會說成是“狄公的中國——一個多姿多彩的古代中國,比灰色的中世紀歐洲有趣得多。”

高羅佩的業余愛好更是國風濃郁,即使在中國的文人名士中找出這樣的“雜家”也頗不容易。他琴棋書畫無不擅長:20歲開始練漢字書法,終生不輟,甚至獨創了一款“高體”字;師從葉詩夢學古琴,在重慶與于右任、馮玉祥等組織的天風琴社更是享譽一時,1941年作英文專著《琴道》,開了西方人研究中國古琴的先河;他發現了將曹洞宗帶到日本的禪宗大師東皋心越的大量資料,1944年出版《東皋禪師集刊》,為中國佛學史補缺;后來又愛上圍棋,最終獲得職業段位;能寫中國舊體詩詞,曾與郭沫若、徐悲鴻等唱和,齊白石、沈尹默等人的畫常有他的題款;曾學治印,歷年所刻印章集成手卷印譜,齊白石題名,雅號、筆名奇多,換一個就刻章,甚至還能制假印;1958年出版五百多頁的巨著《書畫鑒賞匯編》,目的是教西方收藏家如何辨別中國文物真贗,并且以自己所刻印章作例,說明什么是假貨……

11月21日,“巴渝舊事君應憶——荷蘭高羅佩家族捐贈高羅佩私人收藏文物展”在重慶中國三峽博物館拉開帷幕。高羅佩家族將他身前所用包括琴棋書畫等在內的上百件文物捐獻給博物館,這些文物將在博物館新增的常設展廳永久免費開放,讓重慶人一睹這位傳奇“金發名士”的風采。

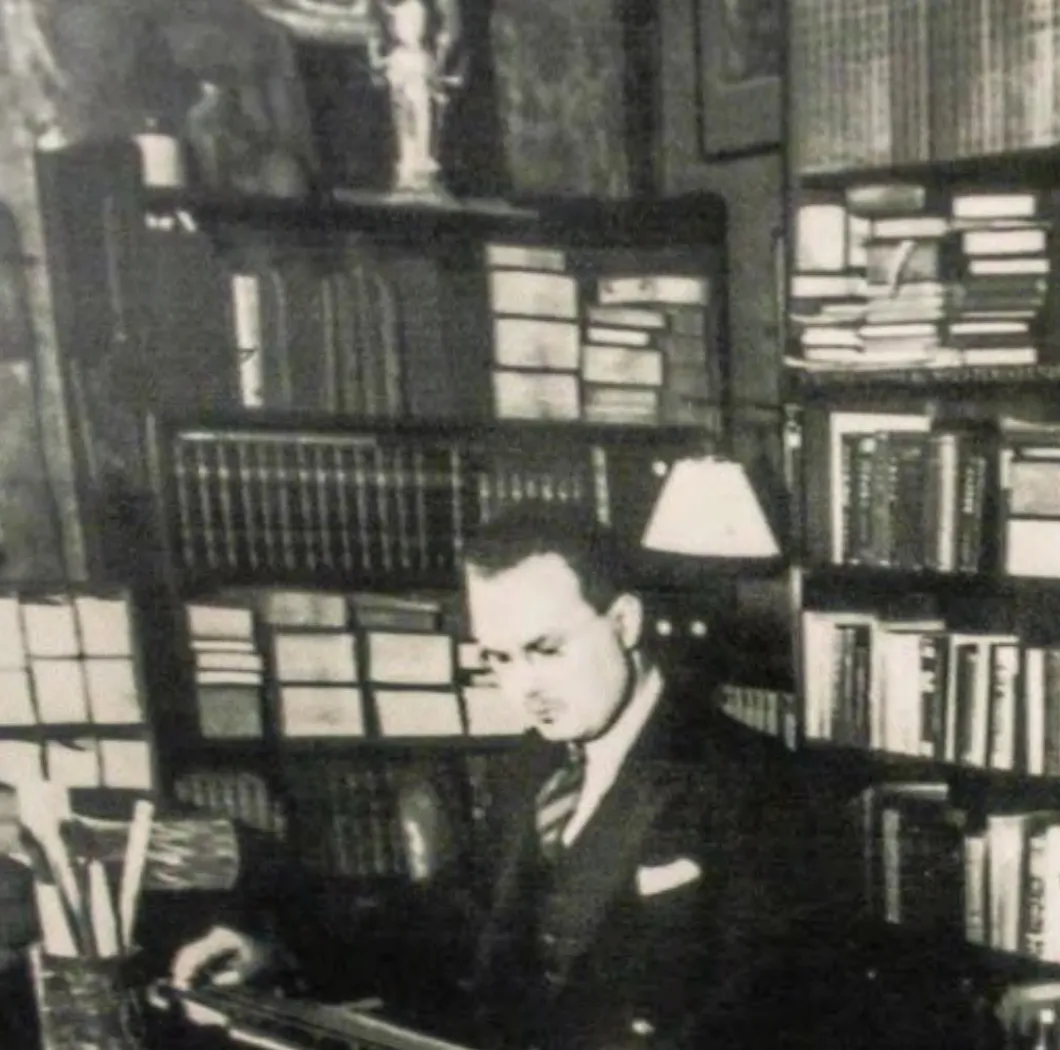

本頁圖:“尊明閣”是高羅佩在重慶時期的書房,完全中式的陳設體現了主人對中國文化的熱愛。

上圖:圖為高羅佩與其妻子水世芳及其全家的合影。

在諸多文物中,最珍貴的是一把通體漆黑的古琴,這把古琴在離開故土六十多年后,跨過萬水千山,回到了主人高羅佩生命中最重要的地方。琴身通體無斷紋,琴額上裝飾有一個橢圓形琥珀浮雕獅子,琴底項部刻篆文琴名“松風”,龍池下陰刻填紅篆書方印“中和琴室”,納音上陰刻填墨隸書“大清光緒四年晉熙劉氏子又仿制”。

據高羅佩后人高若蘭介紹,這就是西方著名漢學大師高羅佩一生中最為珍愛的松風古琴,它隨著高羅佩輾轉中國、日本、印度、美國、黎巴嫩、荷蘭,與高羅佩形影不離。而鮮少有人知道,這把古琴原本是姊妹琴,它的姊妹屬于民國時期重慶琴家楊少五,琴名同為“松風”。另一把琴也正是收藏在中國重慶三峽博物館。分別兩地的姊妹琴,終于團圓。三峽博物館展覽策展人張莉說:“未來兩把古琴將被安放在同一展柜中,讓它們見證中荷兩國之間源遠流長的深厚友誼。”

除了這些文物外,在位于重慶中國三峽博物館4樓的展廳中,高羅佩生前所用的書房也被原貌重現在人們眼前。整間書房的每一個細節都體現著中國文化,假山筆洗、陰刻木筆筒、陶瓷筆架、玉制印章……巨大書桌上文房四寶一應俱全,就連書房的墻壁上,也掛著來自中國的字畫。甚至連書房的名稱“尊明閣”,都體現著高羅佩對漢學的熱愛。

高羅佩因《狄公案》(Judge Dee Mysteries)而名播海內外,而少有人知道,他也為這本書寫過中文版,可惜原稿已迭。高若蘭向本刊記者轉述了這本中文版的楔子:“運轉鴻鈞包萬有,日星河岳胎鮮。人間萬物本天然。恢恢天網秘,報應總無偏;在位古稱民父母,才華萬口爭傳。古今多少圣和賢。稽天行大道,為世雪奇冤。”

此前本刊記者讀到過高羅佩的中文舊體詩,對仗工整,語言精煉,但終究沒有真正的舊體詩大師那樣揮灑如意自然天成。但這首俗詞卻很是驚艷,如此合轍上調的“白話唱詞”,不拿文人腔,不掉書袋子,坊間說書人的口吻活靈活現。但又有多少人能想到,這些俗詞不是出自粗布長衫的說書人之口,而是由一位西裝革履的金發巨漢寫就。若是《狄公案》中文版能夠出版,不知要驚掉多少人的下巴。

未來,重慶可以直飛荷蘭

下圖:相對于其漢學造詣,高羅佩的外交官生涯并不那么知名。

就在重慶中國三峽博物館高羅佩館開館的同時,荷蘭駐重慶總領事館也正式開館。這是荷蘭繼駐北京大使館、駐滬總領事館、駐廣州總領事館及駐香港總領事館之后在華設立的第五個外交代表處。

荷蘭駐重慶總領事譚敬南是本刊的忠實讀者,他很興奮地對本刊記者說道:“新設總領事館的主要使命是開展經濟外交,同時也要注重民間文化交往。就像你們的雜志把重慶美好的東西告訴更多人一樣,我們總領事館也會將荷蘭的魅力呈現給重慶。”日后,重慶人到荷蘭旅游將更為便利,領區內中國公民可通過代理荷蘭簽證事務的匈牙利駐重慶總領事館辦理荷蘭申根簽證,譚敬南表示:“大家可以放心,簽證的通過率超過98%,并且我們也正在推動荷蘭與重慶的直航。”

作為高羅佩、楊樂蘭等先行者的“粉絲”,同樣畢業于萊頓大學漢學院的譚敬南,將自己的辦公室選在了正對珊瑚壩的地方——第一批來到重慶的荷蘭外交官們,乘坐的飛機正是降落在那里。譚敬南說:“荷蘭與重慶,從珊瑚壩開始結下的世紀戀情,將在新領事館的建立下得以延續,并將繼續生根發芽,最終開花結果。”