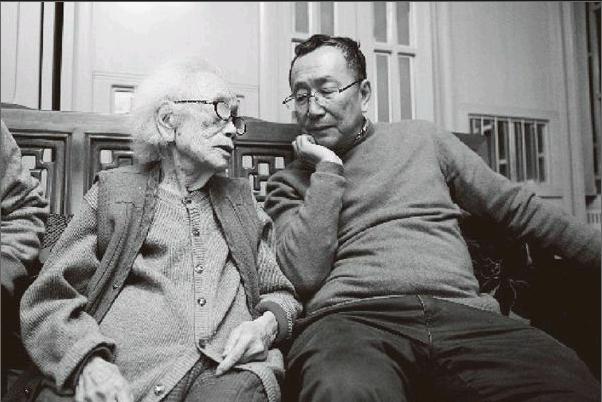

胡佩蘭與胡大一:母子共同詮釋醫道

大河

今年67歲的胡大一,現任北京大學人民醫院心研所所長,是衛生部健康教育首席專家。已退休的他,和母親一樣,把全部精力投入到健康公益事業中。

一對母子,兩位老人,用不同的方式,傳承和詮釋著同樣的“大醫精神”——以妙手造福百姓健康,用善行義舉回報社會公眾。

【家訓】“不為良相,便為良醫”

胡大一出生在名副其實的名醫之家。父親李公恕,是位眼科名醫,曾為中南地區鐵路系統醫療衛生事業的創建和發展作過突出貢獻。母親胡佩蘭于1945年畢業于河南醫科大學。作為一名婦產科醫生,她迎接的新生命不計其數。

1986年,70歲的胡佩蘭從鄭州鐵路中心醫院退休后,堅持在社區坐診20多年,每周一至周六,風雨無阻。

“不為良相,便為良醫,要做個好醫生,讓窮人能看得起病。”這是胡佩蘭一直堅持的信念。而她的這種理念和行為,也在潛移默化之間深深地影響著胡大一。

1965年高考,胡大一以“河南第一名”的成績考入北京醫學院(現北京醫科大學)。在大學期間和剛走上工作崗位的頭幾年,胡大一有很大一部分時間,都是在農村基層和各種巡回醫療隊中度過。醫療隊去的地方都是偏遠地區,胡大一最遠曾到過西藏阿里。此后,胡大一在醫學的道路上不斷前行,后來成為中國心血管界的頂級專家,擔任國內外多家學術團體主任委員和專業雜志主編、副主編、編委,獲各類褒獎三十余項。

“我覺得人生中,很多時候,不是愛一行干一行,而是干一行愛一行。”胡大一坦言。

【傳承】兒子送醫到基層 母親無保留支持

目前,已經退休的胡大一,被返聘到北京大學人民醫院、北京和睦家醫院出診。除此以外,他更重要的一個工作就是,積極推動醫學公益和志愿者服務。

2003年,看到基層眾多的先天性心臟病患兒得不到救治,他發起成立“胡大一愛心工程”對我國貧困地區的先天性心臟病患兒進行救助。2007年在中國紅十字會總會的支持下,成立“中國紅十字會愛心工程—胡大一志愿服務隊”。之后,這個愛心隊伍日益壯大,服務內容也一步步擴展。2011年,成立“大醫博愛志愿者服務總隊”。堅持走西部、走基層,下農村,進社區,上高原,進軍營。為百姓講健康,傳播科學健康知識;就近就地治療,降低醫療費用;培養基層醫生,留下不走醫療隊。

截至目前,該服務隊已經組織開展大型愛心義診和健康講座200余場次,在24個省96家醫院組織篩查近20萬人次,指導和開展手術6000余例,資助愛心基金、醫療器材價值近3000萬元。

2013年12月18日至20日,胡大一帶領著幾名專家,回到了河南,開始“大醫博愛基層行”。三天的時間內,他們馬不停蹄,到了鄭州、駐馬店、郟縣、洛陽四個地方,為基層醫生進行免費培訓、組織“健康城市”研討、開展義診等。這樣的行程,其實也是他20多年來的縮影。

每個月,除了坐診外,他像一個“空中飛人”,在全國眾多偏遠地區留下足跡,為的是幫助基層醫生提高技術,進而推進中國的“大健康”。

【愿望】母親愿干到100歲 兒子力推“健康中國”

隨著母親年齡的增長,胡大一曾多次力邀她去北京同住。但胡佩蘭都拒絕了,理由是:“這么大年紀,北京的工作不好找,不去。”

這個看似不可思議的理由,絕非胡佩蘭的玩笑話。她多次表示:“老人就業不容易,要守住陣地。人活著總得有點兒用處,否則多沒意思啊。”

作為同行,胡大一對母親的這種堅持,更多的是理解。2013年4月2日,胡大一專門為老媽發了一條微博,微博中說:“老媽97歲生日,我回鄭州看望。老媽現在仍堅持每天上午出診……她看每個患者,不但要問診記錄,還要站起來為患者做婦科檢查,會更勞累、辛苦。我想,她可能是目前堅持上班最年長的醫生……”言語中滿是心疼和敬佩。

除了堅持出診,母親還干了件讓他十分欽佩和自豪的事兒。

2000年,聽說共青團鄭州市委正在召集志愿者,胡佩蘭兩次打電話“軟磨硬泡”,最終成為鄭州市年齡最大的志愿者。

自2005年起,胡佩蘭把退休金和坐診收入積攢起來,捐建“希望書屋”,每個月準時捐款800元。至今已捐款7萬多元建了50多個“希望書屋”。老人的目標是,坐診到100歲,到時候捐夠10萬元。

母親的公益行動,也讓胡大一更加執著于自己的醫學公益事業。他說,2014年和之前一樣,他要做四件事:講健康、做預防、走基層、扶民營。endprint