乘車戰斗系統加裝桅桿式瞄準裝置的設計論工程設計與系統戰斗力提高的關系

張強 趙戰龍 張晨然

摘 要:針對當前反恐怖作戰特點和城市作戰的需要在戰斗車輛上加裝桅桿式瞄準裝置,提高乘車戰斗系統的觀察能力和作戰力量。桅桿式的觀瞄系統的原理主要是結合保羅II式棱鏡轉像望遠系統和 “上反”穩像式系統的原理設計的,設計的光路集合了兩種光路的優點,主要體現在結構簡單、光路清晰、穩定視場大,能得到較大的潛望高度等優點。乘車戰斗系統加裝桅桿式瞄準裝置,可增強戰斗車輛的觀察能力,進而加強打擊和防護能力。

關鍵詞:工程設計;系統;戰斗力

中圖分類號:E9 文獻標志碼:A 文章編號:1673-291X(2014)04-0211-04

引言

在信息化條件下,隨著社會進步和科學技術的發展,特別是高新技術迅猛發展并在軍事領域廣泛應用,提高戰斗車輛的作戰能力尤為重要。城市作戰的殘酷性,使強者與弱者的力量趨于平衡,模糊了進攻方和防守方的實力差距。在最近十幾年的幾次局部戰爭和維和行動中,“陸戰之王”在城市巷戰中屢屢失利,損兵折將,虎威漸失。巷戰是戰斗車輛和主戰坦克的“墳墓”這種說法一時之間沸沸揚揚,鋪天蓋地。這些新情況和新需求引起了各國戰斗車輛設計者的高度關注。城區巷戰中,主戰坦克之所以處處受挫、威風不再的原因是多方面的。對坦克城區作戰重視不夠、訓練不足,戰術指揮失誤、協同配合不力等等都是影響因素,然而更為重要和根本的原因在于坦克自身的結構設計。適合平原地帶集群對抗、高速突擊作戰的主戰坦克,在城鎮街巷這一特殊的作戰環境下“英雄無用武之地”也是情有可原的。從這個角度來看,坦克經過組件升級和城市化作戰改造后,能夠滿足和適應城市巷戰要求應是順理成章的事。坦克真的沒用了嗎?答案正好相反!坦克在城市戰里不是沒有用處,而是非常有用!

雖然坦克在城市戰中很有用,但是隨著技術的進步,特別是單兵武器的進步,城市巷戰變得更復雜艱巨,這都對參與巷戰的“陸戰之王”提出了更高的要求。城市作戰的頻繁對單兵單車的作戰提出了更高的要求,尤其是面對復雜的環境,反恐怖作戰部隊在乘車戰斗過程中對戰斗車輛周圍的盲區不能實施有效的觀察和打擊;特別是在巷戰中,由于盲區過大不便及時發現敵人,造成重大的損失。如何提高戰斗車輛的打擊范圍,縮小戰車周圍的盲區,減少人員和車輛的損失,直接影響作戰的成敗,進而關系到乘車戰斗系統保障能力的提高。

戰場上由于乘車戰斗系統的盲區導致損失戰例很多,特別是伊拉克戰爭,多國戰斗車輛被武裝人員潛近盲區,利用乘車戰斗系統的這一弱點,屢屢遭到襲擊。目前,一些國家已經開始研究,特別是德國的“豹”2 維和行動車和以色列“梅卡瓦”4型主戰坦克都被成為“巷戰之王”,其原因是都在車體四周安裝攝像機能夠有效提高車組在閉窗行駛情況下對周圍環境的觀察能力。因此,為了適應城市作戰的需求,給乘車戰斗系統加裝桅桿式瞄準裝置,提高戰車的作戰需要對軍隊目前尤為重要。

一、加裝桅桿式瞄準裝置的作用

一是面對城市作戰,在乘車戰斗過程中對戰斗車輛周圍的盲區不能實施有效的觀察和打擊;特別是在巷戰中,由于盲區過大不能即時發現敵人,甚至造成重大的損失。加裝桅桿式瞄準裝置可以增大戰斗車輛的觀察能力,車長通過1∶1的觀察鏡(潛望鏡)可很好地解決全周觀察問題,為城市作戰提供戰斗力;二是加裝桅桿式瞄準裝置可以使車長在發現敵人時,充分利用低洼地和山坡背面的地形,常常由車長一人在不熟悉的地形中進行觀察,車輛的其余部分處于隱蔽狀態;這樣可以提高戰斗車輛的安全性,并且及時發現敵方目標。

乘車戰斗系統主要為傳統型的觀瞄裝置,在城市作戰中還無法與國外先進的戰斗車輛相比,乘車戰斗系統周圍的盲區太大,不能很好的和車輛周圍的機械化步兵協同作戰,在山地、丘陵地帶不能最大限度的觀察目標。面臨上述現狀,加強乘車戰斗系統的觀察能力勢在必行,這樣不僅提高了戰斗車輛的作戰能力,也可以更加適應未來城市作戰的需求。

德國“城市豹”是在“豹”2A5型主戰坦克的基礎上改進而來,“豹2 ”維和行動車被稱為“城市豹”的主要原因是其通信和感知能力,為了讓車組人員更好地觀察四周的環境和情況,一是在坦克車體后部安裝步兵電話能夠有效地增強伴隨步兵與坦克車組之間的溝通能力,提高坦克在城市作戰中的協同作戰能力。二是在車體四周安裝攝像機能夠有效提高車組在閉窗行駛情況下對周圍環境的觀察能力,減少了坦克四周的盲區,而“城市豹”的缺陷是攝像機系統目前似乎只有車長和駕駛員能使用,并且攝像機發現目標之后火力系統不能很快實施打擊。

美國 M1A2 TUSK的所有升級均采用現有成熟技術,用于在艙蓋關閉時可晝夜操作的遙控武器站(僅用于M1A2)、供裝填手使用的M240機槍熱瞄具、保護坦克側裙板的反應裝甲板、機槍手防盾、坦克乘員—步兵通信電話、保護坦克后部動力艙的格柵裝甲、供車長使用的機槍熱瞄具(僅用于M1A1)等,以提高坦克在城區戰場上的生存力和戰斗力。

二、常見觀瞄系統

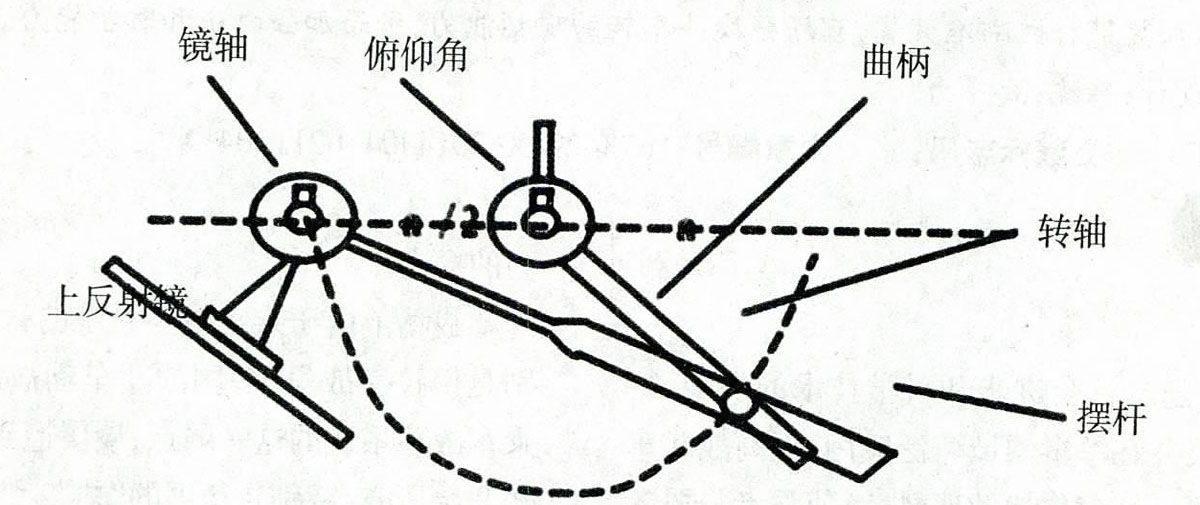

(一)上反穩像系統的原理

“上反”穩像式系統,在穩定工作狀態,要求瞄準鏡鏡體隨同車體振動時,視場應該穩定,為此要求上反射鏡作相應轉動。按照光學原理,上反射鏡轉動的角度應為鏡體轉動角度的一半。例如,當車體向俯角方向轉動а時,上反射鏡應向俯角方向轉動а/2(如圖1所示)。如此,能保證出射光線與目鏡軸線擺動相同的角度,炮手從目鏡觀察的景象將穩定不動。在瞄準工作狀態,要求火炮與瞄準線同步轉動。例如,當上反射鏡向仰角方向轉動а/2時,瞄準線和火炮向仰角方向轉動角а。上反射鏡轉動а/2角的任務由二分之一機構完成。

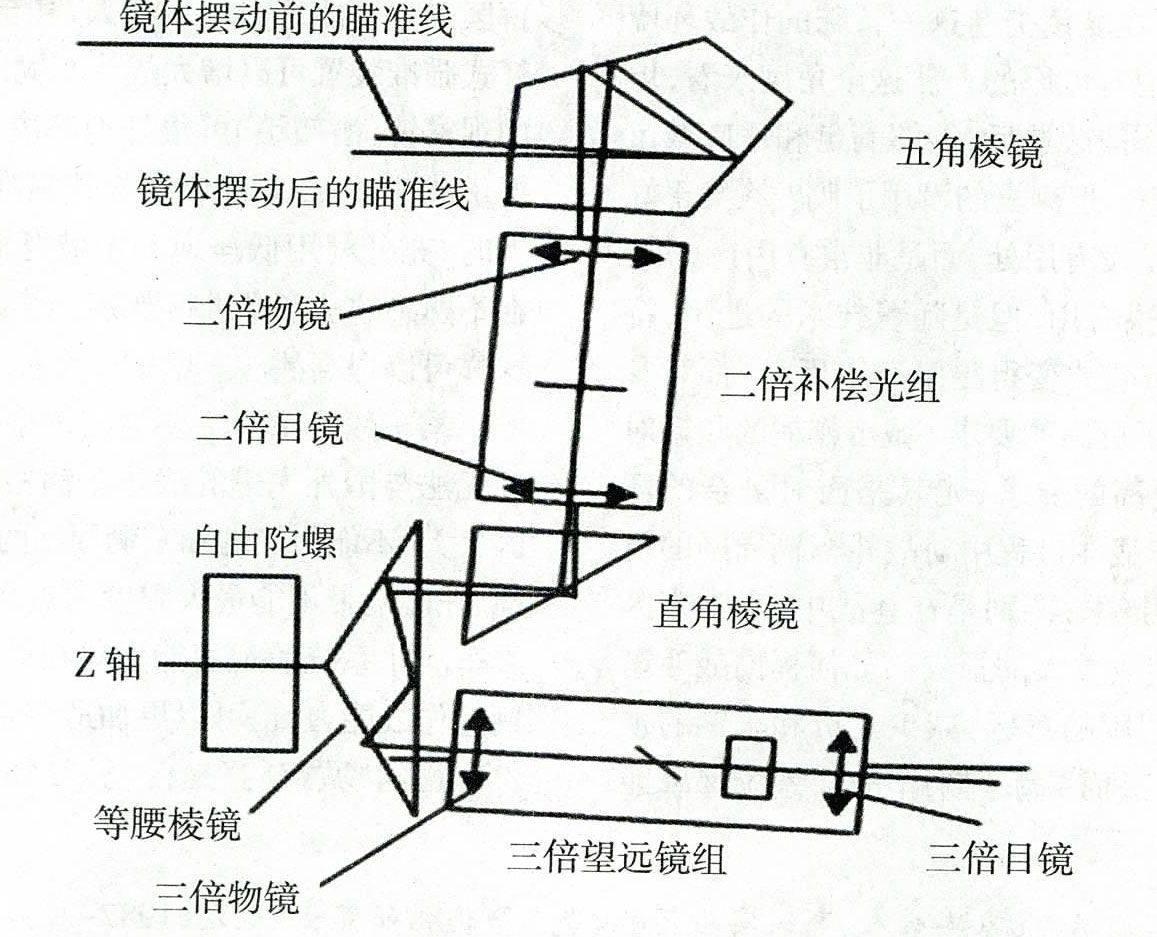

(二)下反穩像系統的原理

下反射穩像系統的結構形式:120度三反射面等腰棱鏡固定在陀螺儀內環轉子軸的位置;陀螺儀工作時,等腰棱鏡被三自由度陀螺儀獨立穩定,穩像瞄準鏡的其他光學元件固定在鏡體上,鏡體通過平行連桿機構與火炮連接。等腰棱鏡被陀螺儀獨立穩定,車體不動時,三倍鏡組光軸、直角棱鏡橫軸及五角棱鏡的出射軸(瞄準軸)與陀螺儀Z軸平行,二倍鏡組光軸與陀螺儀Z軸垂直,其他光學元件隨車體上坡后仰а角。三倍望遠鏡組光軸相對Z軸向下偏а角,經等腰棱鏡后,以相對Z軸向上偏а角射向直角棱鏡,由于直角棱鏡向后偏а角,由直角棱鏡射向二倍鏡組的光線與Z軸成90°+2а角,此時二倍鏡組的光軸與Z軸成90°+а角,由于負二倍鏡組的補償作用,經二倍鏡組后射出的光軸與Z軸成:(90°+а)+(-а)=90°由于五角棱鏡始終保持入射光軸與出射光軸成90°,所以,只要等腰棱鏡被陀螺儀穩定不動,觀察者所看到的圖像就是穩定不動的。

(三)上反穩像系統與下反穩像系統的比較

“下反”穩像式火控系統,用一個雙自由度陀螺直接穩定瞄準鏡中120°棱鏡,結構及原理簡單。但這種火控系統光路設計由缺陷,僅在瞄準線和炮身軸線夾角<3°時系統精度高,>3°時精度下降;更重要是,這種火控系統功能擴展受到限制,在已有的產品中,夜視及熱像光路不能通過120°棱鏡,在這些工作方式下,炮長瞄準不能“穩像”,只能“穩線”。再者,瞄準鏡和火炮同步轉動采用四連桿傳動方案,一方面連桿活動占空間大,另一方面坦克行進時鏡體相對炮塔前后擺動,當地形起伏大、坦克行駛速度高時,不利于射手瞄準。與“下反”火控系統相比,“上反”火控系統有著明顯的優點。它光路結構簡捷,只需穩定上反射鏡;瞄準鏡的鏡體不擺動;穩定視場大,坦克在起伏較大的路面或越過彈坑時瞄準鏡視場不會發黑。

(四)光電桅桿系統

光電桅桿系統主要用于潛艇上。1976年,美國科爾摩根公司正式提出最初的光電桅桿原理供海軍評審。美、英、法三國海軍在新型核動力潛艇上淘汰了傳統的穿透式潛望鏡,都將配備光電桅桿。這標志著潛艇光電桅桿技術已經達到相當成熟和可靠的水平。光電桅桿和常規潛望鏡的最大差別在于,光電桅桿是“非穿透桅桿”。它由光電桅桿觀察頭、非穿透桅桿和艇內操控臺三部分組成。美國“弗吉尼亞”級潛艇上的光電桅桿系統是AN/BVS-1成像系統,它除了現有潛望鏡系統的功能外,還能提供電子情報收集、監視和目標打擊等功能。但由于技術復雜、價格昂貴等原因,目前只有少數潛艇使用了一根光電桅桿,例如俄羅斯“德爾塔Ⅲ”和“德爾塔Ⅳ”級導彈核潛艇裝備有一根“磚雨”光電桅桿。只有美國“弗吉尼亞”級攻擊核潛艇使用了兩根光電桅桿。

三、桅桿式瞄準裝置原理圖

(一)桅桿式瞄準裝置的光學系統

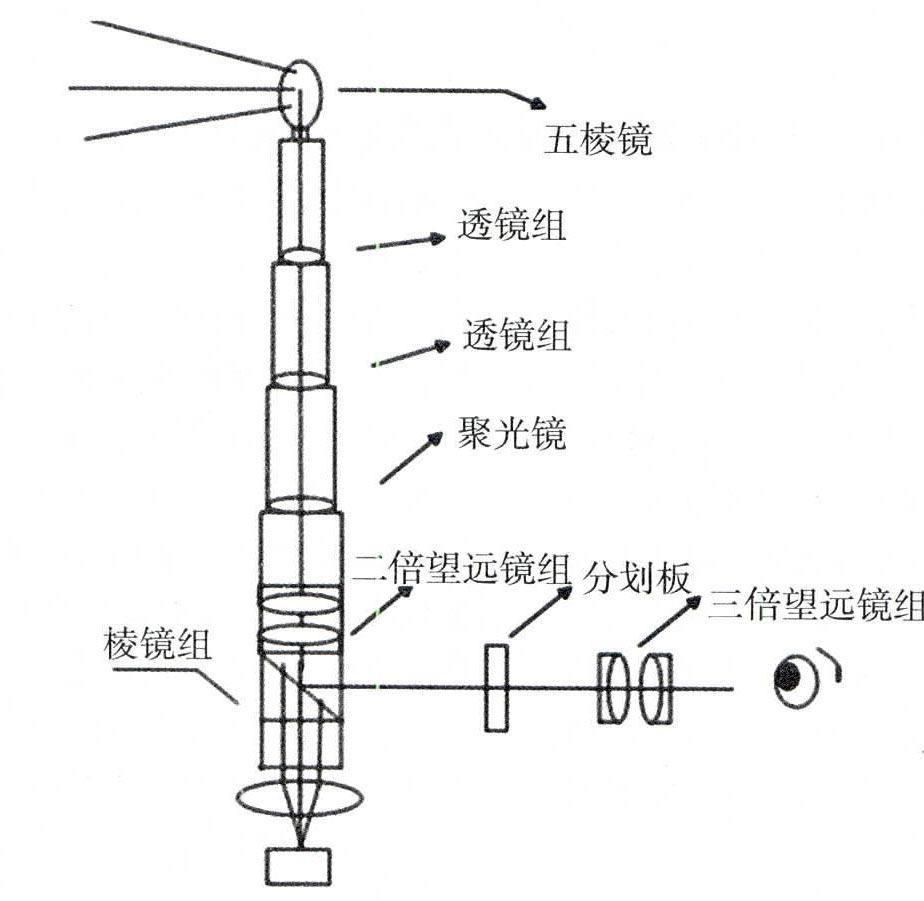

桅桿式瞄準裝置的光路圖(如圖3所示)。主要由上反五棱鏡、望遠鏡組、棱鏡組、分劃板、三倍望遠鏡組等五大部分組成。

上反五角棱鏡的兩個反射面夾角45°,用以保證入射光線和出射光線夾角保持90°。上反五角棱鏡的入射面和出射面均鍍雙波段增透膜;在450~650毫微米波長范圍內,鍍膜表面的平均反射率小于1%最大反射率小于1.5%,表面散射損失小于0.5%;對1.06微米膜層表面的反射率小于0.5%,表面散射損失小于0.2%,激光破壞閥值大于150MW/cm2 。五角棱鏡的兩平行端面涂黑色消光漆。望遠鏡組主要由一個二倍望遠鏡組和三個透鏡組組成。棱鏡組是由二塊直角棱鏡和一個五角棱鏡構成,直角棱鏡3為單反射直角棱鏡,且五角棱鏡與直角棱鏡3主截面平行。三倍望遠鏡組的功用它和二倍望遠鏡組一起構成6倍望遠鏡,三倍物鏡組(包括分光鏡)和二倍望遠鏡組以及其他透鏡一起構成桅桿式光學系統。為穩像觀瞄系統提供三角分劃瞄準線。分光鏡為鍍透反膜的平板玻璃。它的主要作用是透射可見光。

桅桿式瞄準裝置是潛望式雙目儀器,整個光學系統由頭部反射鏡總成中陀螺儀、反射五棱鏡、反射鏡驅動機構、前窗、下窗,鏡管中的棱鏡組、防護玻璃、物鏡組、目鏡組和分劃板組成。陀螺儀、反射五棱鏡和棱鏡組(進入光路時)構成1倍觀察系統。陀螺儀、反射五棱鏡、物鏡組和目鏡組構成6倍潛望鏡式雙目望遠系統。物鏡組和目鏡組構成簡單望遠系統。上反射五棱鏡和棱鏡組構成“保羅II式”轉像系統。物鏡組將目標輻射圖像成像在分劃板刻線面上形成倒立實像。棱鏡轉像系統將物鏡組形成的倒立實像轉成正立實像。分劃板設置在棱鏡轉像系統之后的目鏡組的焦面上,分劃板的刻線正立放置,通過雙目雙路光學系統觀察視場中的景物目標時,既可看到視場中的景物目標圖像又可看到分劃圖像。桅桿式上部瞄準裝置主要由上反射鏡、四個鏡筒、前窗、下窗、驅動機構、升降機構等組成。在鏡筒內底部固定著透鏡組和聚光鏡,在最下方的鏡筒低部固定著二倍望遠鏡組和一個聚光鏡。桅桿式瞄準裝置通過升降機構的控制使桅桿可以自動升降,在此過程中光路保持不變,并且隨著炮塔的轉動桅桿也隨之轉動,確保了在360°范圍內觀察目標。

(二)安裝桅桿式瞄準裝置應注意的問題

1.安裝好瞄準鏡后去觀察圖像,卻發現自己看到的東西像質平平,甚至恒星都不能聚成一個點,這個時候先別懷疑自己的眼睛問題,而問題很有可能出在鏡片裝配上。鏡片的裝配對光軸精確度影響很大,光軸又對成像效果帶來決定性的影響。如果對光軸重新調整,望遠鏡將會展現出完全不同的景象。

2.由于反射鏡的成像有個特點,在光軸上成像很完美,沒有像差,但離開光軸就會有明顯的彗差。在光軸上,使用一般視場的目鏡,視場中心的星點是很亮的,實際上視場邊緣的像差也不易察覺。而如果在光軸以外,整個視場中的星點可能都不實,而且離光軸越遠這一現象越嚴重。那怎樣才能調好光軸了?當反射鏡的光學系統中的兩個光軸:主鏡(物鏡)光軸和目鏡光軸都通過副鏡上的同一點,且被副鏡反射后二者完全重合,也就是成了一條光軸,則光軸調好。

3.桅桿式瞄準裝置安裝位置。桅桿式瞄準裝置安裝在指揮塔外面的前部,并和指揮塔一起轉動。它用四個六角螺栓固定在指揮塔上。這樣可以確保它使車長在戰斗情況下,處于密閉炮塔內能在360°范圍內觀察整個戰場并捕捉目標。

四、桅桿式瞄準裝置

桅桿式瞄準裝置的外部主要由觀察頭和四個殼體連接而成。觀察頭主要由上反射五棱鏡、前窗、下窗等組成,采用上反的穩像原理使五棱鏡在觀察目標時始終保持穩定,在觀察頭側面的兩塊金屬板對觀察頭起到保護的作用,觀察頭前窗的大小是長12.5cm,寬6.5cm的矩形,在其下方通過直徑11cm圓柱通過螺紋與殼體連接在一起。桅桿主要由四個鏡筒組成,四個鏡筒從下到上外直徑依次為18cm、16cm、14cm、12cm。鏡筒的長度:從戰斗車輛頂部算起,桅桿式瞄準裝置曝漏在外面的高度為42cm,最上方的高度為52cm,最下方的高度為62cm(其中豹;曝漏在外面的是40cm,20cm在車內與內部觀瞄系統連接),上反鏡組的裝置高為23cm,因此,外部的總高度為180cm。在加裝桅桿式瞄準裝置的頭部也可以加裝一個攝像頭,利用攝像頭可以旋轉和上下浮動的特性,在近距離觀察目標時可以更大范圍的減少目標的盲區。

結論

戰爭的特點決定了桅桿式瞄準裝置的重要作用。很多國家都開始了這項研究,通過對比分析說明對乘車戰斗系統加裝桅桿式瞄準裝置是可行的,對同類外軍裝置進行比較。加裝桅桿式瞄準裝置其主要體現在兩個方面:一是面對城市作戰時,使用桅桿式瞄準裝置可以減少戰斗車輛的“盲區”不僅提高了戰斗車輛的作戰能力,而且減少了人員和裝備的損失。二是加裝桅桿式瞄準裝置可以使車長在發現敵人時,充分利用低洼地和山坡背面的地形,便于車長在不熟悉的地形中進行觀察,車輛的其余部分處于隱蔽狀態,可以提高乘車戰斗系統的安全性,及時發現敵方目標和摧毀。針對望遠系統的優缺點進行分析并設計桅桿式的觀瞄系統:

1.瞄準裝置可以與聯合陸軍主動防御系統一起構成強有力的自衛系統,對目標實施快速有效的打擊。

2.利用陀螺儀穩定五棱鏡,可以在行進中觀察到穩定的圖像。

3.相對與光電桅桿系統、采用攝像頭觀察目標造價便宜。

4.可以判定敵方目標的方向和距離。利用其望遠系統更好地觀察目標。

參考文獻:

[1] 韓兆福.裝甲裝備概論(中):第2版[D].北京:裝甲兵工程學院,2007.

[2] 韓兆福.96坦克觀瞄系統原理及應用[D].北京:裝甲兵工程學院,2003.

[3] 韓兆福.坦克觀瞄儀器[D].北京:裝甲兵工程學院,1997.

[4] 國外坦克雜志,2010,(9).

[責任編輯 安世友]