基于GIS的上海市辦公服務帶時空演變特征研究

劉發發 韓廣

摘 要:辦公服務帶是生產性服務業的載體,上海市生產性服務業的產業集聚必然帶來辦公服務帶的日新月異的發展,這種跨越式的發展在全球城市發展史中獨一無二,這為研究城市辦公服務帶演變機制提供了良好的研究樣本。同時由于發展模式的獨特性,更說明了對于上海市辦公服務帶演變機制研究的重要性。著力通過GIS空間分析理論和方法,解析上海市辦公服務帶獨特的演變機制,以求為上海市城市辦公服務帶的進一步發展提供依據。

關鍵詞:生產性服務業;產業集聚;空間分析;城市規劃;辦公服務帶

中圖分類號:F290 文獻標志碼:A 文章編號:1673-291X(2014)04-0221-02

一、可達性的概念

1959年,Hansen首先提出可達性(Accessibility)的概念,將其定義為交通網絡中各個節點相互作用可能性的大小,并利用重力模型研究了城市土地利用與可達性之間的關系。其實可達性概念的形成淵源久遠,在古典區位論中便蘊含了可達性的概念,如杜能的農業區位論和韋伯的工業區位論,都通過交通成本體現出了可達性的內涵。隨著對可達性的深入研究,可達性的定義變得較為繁雜,不同的研究從不同的需求和角度來研究可達性,賦予可達性不同的概念。對于可達性概念理解的差異,其本質是源于對可達性不同層面的表述。一個是客觀層面(交通和通訊上的可達性),即各點之間真實存在的交通、交流的便利程度,也就是空間區位條件;另一種是主觀層面(心理可達性),即人們按照心理期望產生的對空間點或區域的優先度。根據已有研究中對可達性的不同的定義總結,可以將其主要特征總結如下:(1)可達性是一個空間概念。可達性反映實體之間在克服空間上距離障礙進行交流的難易程度,因此其與區位、空間尺度和空間相互作用等概念緊密相連。以空間意義角度來看,可達性實質上表達了實體間的疏密程度。(2)可達性具有時間意義。實體在空間上相互作用時,主要是通過客觀層面(即交通系統和通訊系統,相對主觀心理層面而言)來進行,而時間是客觀層面最基本的阻礙因素,交通成本很大程度上體現在花費時間上,因此常用時間單位來衡量可達性,概括起來可達性就是出行成本(時間和金錢消耗、舒適度和安全性)的統一反映。(3)可達性具有社會和經濟價值。可達性與生活質量和滿意度、吸引度、經濟發展情況等社會經濟指標相關聯。同時可達性與交通運輸的社會與經濟成本間存在復雜的聯系,因此其對于解釋和預期城市內區位價值改變、土地利用模式結構的改變、區域商業類型的差別、地產價值和區域經濟發展等都具有重要意義。(4)可達性是一種測度方法。可以用可達性來衡量人們能否到達他們所需的目的地,其能夠測度交通運輸網絡的效率或覆蓋范圍。在有明確條件約束下能獲得的服務和機會,從這個角度看,可達性是一個典型的評估手段。

簡單的理解,空間可達性就是指從一個位置移動到另一個位置的便捷程度,與起點位置、終點位置和交通條件等有關,通常使用距離、花費時間或花費成本來表示,有時也稱之為通達性、易達性。

二、實證分析

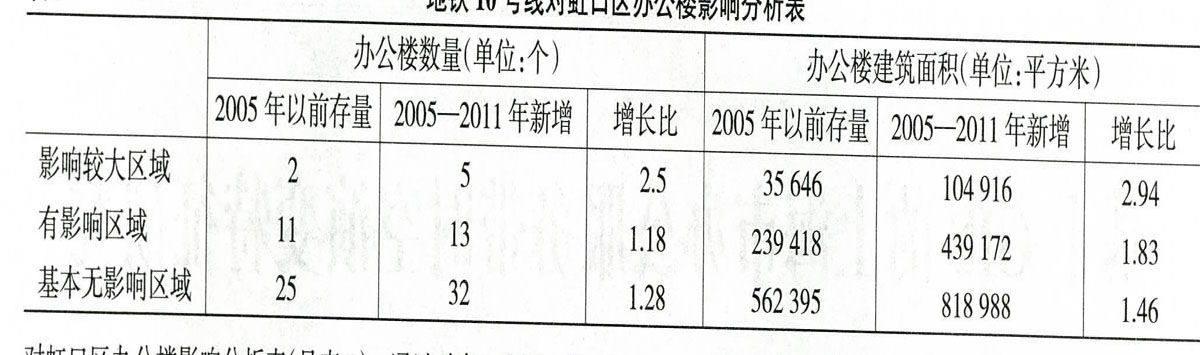

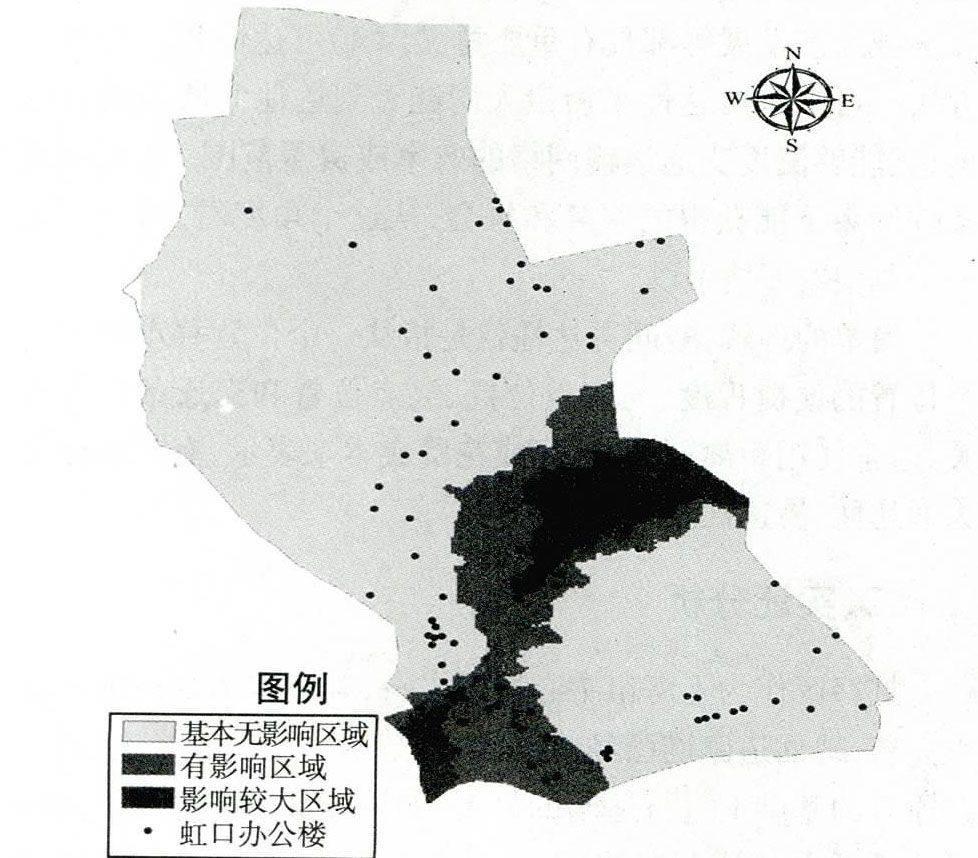

虹口區作為上海市中心城區之一,其基本市政設施已經很完善,地面道路網已經成型,道路基本上沒有新修建,只是在原有的基礎上進行適當的修繕,如果考慮時間跨度下交通可達性對辦公樓分布的影響,只有上海市地鐵10號線修建前后可以用來作對比。根據《虹口年鑒》,2005年虹口區已經開始10號線在虹口區選址拆遷工作,因此對于10號線對虹口區辦公樓分布的影響應從2005年開始考慮。在此本文仍用可達性來衡量交通便利程度的變化,進而解釋對辦公樓分布的影響。本文將虹口區88座辦公樓的可達性分析圖進行疊加,得到10號線修建前虹口區可達性分析圖,將10號線修建前后虹口區可達性分析圖進行柵格運算相減,可以得到10號線修建對虹口區可達性改變的影響圖(如下頁圖1所示)。圖中將虹口區分成3個區域,三個區域分別為基本無影響區域、有影響區域和影響較大區域,利用ArcGIS根據辦公樓在不同區域的分布情況進行統計可以得到地鐵10號線對虹口區辦公樓影響分析表(見表1)。通過對表1和圖1進行分析,我們可以得到兩個結論:

1.在其影響范圍內,地鐵10號線的修建,可以促進辦公樓的增長。把基本無影響區域辦公樓的增長作為標準,來去除經濟增長對辦公樓增長的推動。在地鐵10號線影響較大的區域,2005年至2011年新增相對2005年以前存量的增長比,無論是辦公樓數量(2.5倍)還是辦公樓建筑面積(2.94倍),都超過了基本無影響區域(1.28倍和1.46倍);而有影響區域的2005至2011年新增相比2005年以前存量辦公樓數量增長比(1.18倍)略小于基本無影響區域,而辦公樓建筑面積的增長比(1.84倍)也超過了基本無影響區域(1.46倍)。由此可見,地鐵10號線的興建,確實驅動了其影響范圍內辦公樓的增長,影響了辦公服務帶的演變。

圖1 地鐵10號線對虹口區可達性影響圖

2.地鐵10號線修建對區域辦公樓增長的促進,影響較大區域大于影響一定的區域。從辦公樓建筑面積來看,2005—2011年新增面積相比2005年以前存量面積,影響較大區域增長了2.94倍,大于有影響區域的1.83倍;從辦公樓數量來看,2005—2011年新增數量相比2005年以前存量,影響較大區域增長了2.5倍,大于有影響區域的1.28倍。由此可見,地鐵10號線的興建,對于影響較大區域的辦公樓增長促進,大于影響一定區域的辦公樓增長的促進。總結起來,可以得到如下結論,交通的改善可以促進辦公樓增長,且對于影響大的區域的促進作用大于影響小的區域。

辦公樓對于企業的吸引在于區位、配套設施、租金等方面,而地塊對于企業興建辦公樓的吸引在于其區位優勢,因為在中心城區各種基礎設施比較完善且分布較均勻,因此在微觀層面上吸引力更多地集中在交通條件上。本章利用可達性作為工具分析了交通條件對虹口區辦公樓分布的影響,得出以下結論:在微觀層面上,(在中心城區)城市規劃作為控制因素,交通是影響辦公樓分布的直接因素,在微觀層面上,城市規劃(去除控制因素部分)也是通過交通來影響辦公樓選址的。

三、結論

辦公樓的興建是由其所在地塊的區位條件所決定的,區位條件包括交通、景觀、歷史因素、基礎設施等方面。政府通過修建公路、地鐵、高架以及其他基礎設施建設和市政綠化來吸引投資者,但私有資本仍會對政府構架出來的城市做一個衡量決策,在真正具有發展前景的情況下,才會投資項目,因此地塊區位條件是辦公樓興建的直接依據。

參考文獻:

[1] 方遠平,閆小培.西方辦公活動區位研究進展[J].世界地理研究,2007,(16):38-44.

[2] 閆小培,姚一民.廣州第三產業發展變化及空間分布特征分析[J].經濟地理,1997,(2):41-48.

[3] 方遠平,閆小培.服務業區位論:概念、理論及研究框架[J].人文地理,2008,(5):12-16.

[4] 顧朝林.經濟全球化與中國城市發展[M].北京:商務印書館,1999:17-28.

[5] 賀燦飛,梁進社,張華.北京市外資制造企業的區位分析[J].地理學報,2005,(1):122-130.

[6] 李翠敏,呂迅.上海辦公區位初探[J].上海師范大學學報,2005,(6):97-101.

[7] 李小建,李國平,曾剛.經濟地理學[M].北京:高等教育出版社,2010:56-94.

[8] 陸大道.區域發展及其空間結構[M].北京:科學出版社,1999:112-116.

[9] 孟曉晨,石曉宇.深圳“三資”制造業企業空間分布特征與機理[J].城市規劃,2003,(8):19-25.

[10] 寧越敏.上海市區生產性服務業及辦公樓區位研究[J].城市規劃,2000,(8):9-12.

[11] 石憶邵,范胤翡.上海市商務寫字樓租金差異及其影響因素[J].地理研究,2008,(6).

[責任編輯 王曉燕]