拔伸頂推手法對頸椎病患者頸曲的影響*

趙志勇, 王春林, 田啟東, 孟 嫻, 邱智興, 胡 鸞

(云南省中醫醫院, 云南 昆明 650021)

頸椎生理曲度改變是各型頸椎病早期最常見的X表現,對半數以上的頸椎病患者的早期診斷極具意義[1],常作為X線檢查的客觀診斷標準。頸椎生理曲度的改變是頸椎病早期征象和客觀指征,而且生理曲度的改變發生在骨刺形成之前[1]X線片檢查對頸椎生理曲度改變具有非常高的診斷價值。推拿手法可以調整頸椎病患者異常的生理曲度,但缺乏系統觀察,為了探討推拿手法對頸椎病患者頸椎曲度的影響,筆者于2010年9月—2013年11月期間,采用拔伸頂推手法治療頸椎病,并設常規推拿對照組進行對比觀察。現報道如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料 云南省中醫醫院推拿科2010年9月—2013年11月門診及住院部患者60例。60例患者中,男14例,女46例,年齡18~65歲,采用隨機分組分觀察組和對照組,每組30例。2組患者在性別、年齡分布方面差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 診斷標準 診斷標準參照《中醫病證診斷療效標準》(1)有慢性勞損或外傷史,或有頸椎先天性畸形,頸椎退行性病變。(2)多發于40歲以上中年人,長期低頭工作者或習慣于長時間看電視、電腦者,往往呈慢性發病。(3)頸肩背疼痛,頭痛頭暈,1.頸部僵硬,上肢麻木。(4)頸椎活動功能受限,病變頸椎棘突,患側肩胛骨內上角常有壓痛,可摸到條索狀硬結,可有上肢肌力減弱和肌肉萎縮,臂叢神經牽拉試驗陽性,椎間孔擠壓試驗陽性。(5)X線正位片:鉤椎關節增生,張口位可見齒狀突偏歪;側位片示:頸椎生理曲度的變直,有骨質增生或韌帶鈣化;斜位片可見椎間孔變小。CT或MRI檢查對定性定位診斷有意義。

1.3 納入標準 符合《中醫病證診斷療效標準》的頸椎病診斷標準,且符合以下條件①年齡在18~65歲之間,性別不限;②此次發病未經藥物治療;③有頸椎生理曲度前曲減弱或消失(變直),或后凸,間隙變窄、失穩、退變等X線表現;④不中斷治療。

1.4 排除標準 頸椎結核、腫瘤,椎管內占位性病變;合并有內外科急重疾病;未能按計劃完成治療者。

2 方法

2.1 治療方法 對照組采用頸椎病常規推拿法治療。常規推拿法參照21世紀高等中醫藥院校教材《推拿治療學》中關于頸椎病的治療方法進行:①醫者用拇指指腹與中指指腹同時按揉風池穴1 min;②從風池穴起至頸根部,用拇指指腹與食、中指指腹對稱用力拿捏頸項兩側的軟組織由上而下操作5 min左右;③用法放松患者頸肩部、上背部及上肢的肌肉5 min左右;④頸項部拔伸手法,患者取坐位,術者立于患者身后,用兩前臂尺側放在患者兩側肩部并向下用力,雙手拇指頂按在風池穴上方,其余四指及手掌托住下頜部,術者雙手向上用力,前臂與手同時向相反方向用力,把頸牽開,邊牽引邊使頭頸部前屈、后伸及左右旋轉;⑤提拿患者兩側肩井并拿揉患肢,牽抖患側上肢2~3次。

觀察組采用頸椎拔伸頂推手法治療:①醫者用拇指指腹與中指指腹同時按揉風池穴1 min;②從風池穴起至頸根部,用拇指指腹與食、中指指腹對稱用力拿捏頸項兩側的軟組織由上而下操作5 min左右;③用法放松患者頸肩部、上背部及上肢的肌肉5 min左右;④頸椎拔伸頂推手法:患者取仰臥位或側臥位,術者立于患者頭端,先用指揉法施于患者兩側頸項肌上,自上而下緩緩施術,然后施術者一手托住患者的后枕部,一手托住下頜部,以水平方向向后拔伸,每次拔伸時間30 s,反復數次。然后在拔伸狀態下以指腹由后向前頂推后移椎體的棘突以調整生理曲度,再根據頸椎偏凸方向以拇指或食指頂推側凸椎體的橫突或關節突,施逆向調整手法;⑤提拿患者兩側肩井并拿揉患肢,牽抖患側上肢2~3次。

2組均每天推拿治療1次,每周5次,共治療4周。

2.2 觀察指標及方法 2組治療前后主觀癥狀、生活工作和社會適應能力、臨床體征評分:包括頭痛、頸臂痛、臂手麻、眩暈、交感神經癥狀、脊髓受壓癥狀、生活能力、工作學習能力、心理社會適應能力、關節活動度(頸側屈、前屈、后仰、側轉)、棘突或橫突偏歪、軟組織壓痛(棘間棘上韌帶、斜方肌、肩胛提肌、菱形肌、頭夾肌、頭半棘肌、頭最長肌、胸鎖乳突肌、斜角肌)、枕部神經壓痛(枕大神經、枕小神經)、神經根受壓試驗(椎間孔擠壓試驗、推頭壓肩試驗、臂叢神經牽拉試驗)、上肢感覺障礙、上肢運動障礙、上肢腱反射、力米特征、下肢感覺障礙、下肢運動障礙、下肢膝腱反射、病理反射(霍夫曼氏征、巴彬斯基征)、椎動脈屈曲試驗、霍納綜合征37項。主要癥狀、體征計分方法:采用量化計分法,每個癥狀體征按無、輕、中、重4級或陰性、陽性分別計3分、2分、1分、0分或計2分、0分,總分100分,得分越低病情越重。

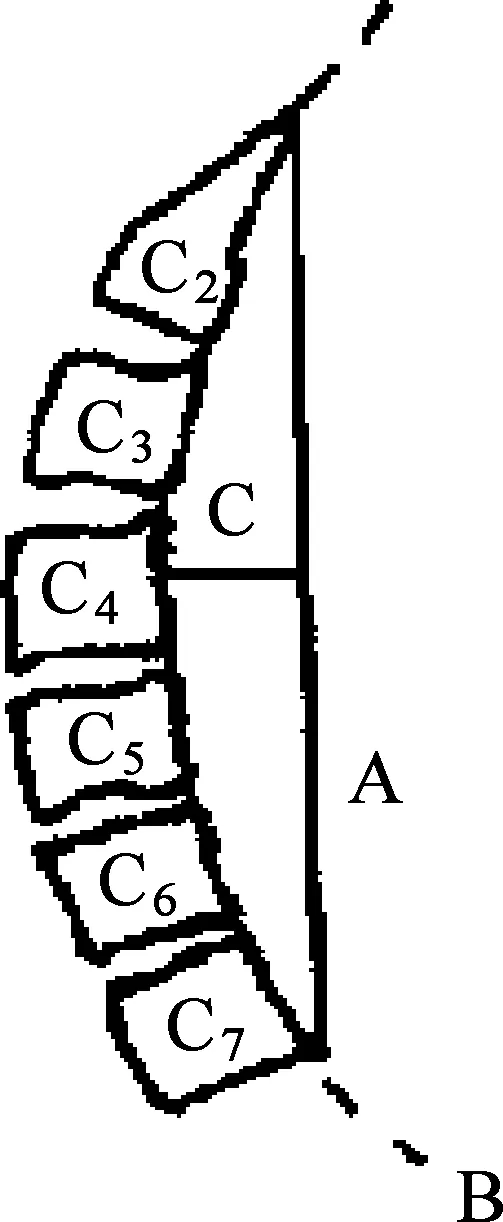

2組治療前后頸椎生理曲度的變化:采用Borden氏測量方法。見圖1。

Borden氏測量法:自樞椎齒突后上緣至頸7椎體后下緣畫一直線為A線,沿頸椎各椎體后緣畫一直線為B線,在A、B線間最寬處的垂直線為C線,即頸椎生理曲線的深度。C等于零為“變直”,C等于負值為“反曲”,正值者為“前凸”為正常生理弧度(Borden氏測量正常C線均值12±5)mm。

圖1

具體攝片及測量方法:取左側立位攝片。頸部長軸與暗盒長軸平行,下頜稍向上抬,以免下頜骨支部與上部頸椎相重疊;X線中心對準甲狀軟骨上方3 cm處(第4頸椎),與暗盒垂直射入;焦點-膠片距離為150 cm。

根據Borden氏法進行測量:①在中立位側位片上,自C2齒突后緣至C7椎體后緣畫一直線,測量頸椎前凸弧最大垂直距離。正常弧的頂點在C5椎體后上緣,弧的高度正常為(12±5)mm,>17 mm 為曲度變大,<7 mm 為變直,負值為反曲。

3 結果

3.1 2組主要癥狀、體征評分比較 見表1。

表1 2組治療前后癥狀體征評分比較

3.2 2組治療前后頸椎生理曲度變化比較 見表2。

表2 2組治療前后頸椎生理曲度比較

4 討論

頸椎病(Cervical Spondylosis)又稱頸椎綜合征,是臨床常見病之一。近年來,頸椎病及相關疾病的發病率不斷上升,且有發病低齡化的趨勢,成為與現代社會相伴隨的一種現代病。因此,加強頸椎病防治的深入研究是非常必要的。

現代生物力學理論及研究證實,頸椎的正常生物力學平衡的破壞可引起頸椎病。頸椎生理曲度異常既是頸椎病的主要臨床表現,又是促使其發生和加重的重要因素,頸曲變化反映了頸椎的基礎力學平衡關系。維持正常頸曲依賴多種因素,如頸周肌群的協調、韌帶及各間盤的彈性、椎骨的形狀等。它們平衡失調,則使頸曲穩定性或運動性受到破壞,為適應日常功能,必然引起頸曲變化。因此頸曲的變化能較準確地反映頸椎整體功能的變化,觀察頸曲的變化可作為診斷頸椎病的客觀診斷標準,又可作為治療頸椎病的客觀依據,還可作為治療效果的一種觀測指標。

推拿治療頸椎病在臨床已取得較好療效,其機理主要有:①增大椎間隙及椎間孔,減輕或消除脊柱滑脫,解除對神經、椎動脈的壓迫;減輕椎間盤內壓,減輕對周圍組織的刺激和壓迫;解除小關節重疊及滑膜嵌頓,重建頸椎的內外源平衡。②手法通過軟組織通道,活血通絡,緩解肌肉痙攣,降低血液黏滯性,改善血液凝聚,加快血液循環,從而使頸椎病患者癥狀得到改善。③手法可以抗自由基損傷,清除自由基,調節神經體液介質。④調節神經生理:影響與調整神經感受器及其傳入途徑;調整植物神經的機能活動,改善疼痛部位的微循環;增強脊髓水平的閘門控制效應,抑制節段性反射痛性肌痙攣點(壓痛點);抑制丘腦相關神經核團的痛放電,激活腦的下行抑制系統。手法可以恢復頸曲形狀,促進椎基底動脈血流速度恢復正常。大量研究表明推拿對于改善異常頸椎生理曲度具有積極意義。

從本臨床觀察數據來看,觀察組和對照組治療后,頸椎生理曲度改善,且觀察組明顯優于對照組,說明在調整頸椎生理曲度方面,拔伸頂推手法比常規推拿療法效果更顯著。本研究表明拔伸頂推手法治療頸椎病具有良好的臨床療效,其機理可能是通過改善患者異常的頸椎生理曲度來實現的,該手法能有效改善頸椎病患者臨床癥狀體征,改善異常的頸椎生理曲度,從而增強頸椎椎穩定性,增加遠期療效,減少頸椎病的復發,適宜臨床推廣運用。

參考文獻:

[1]王成林,董汗彬,王敏,等.頸椎側位平片對生理曲度異常分型及早期 頸椎病診斷價值研究[J].現代醫用影像學,2000,9(5):204.