創傷后應激障礙與心理健康及應對方式的關系

李銳

創傷后應激障礙(PTSD)又叫延遲性心因性反應,是指對創傷等嚴重應激因素的一種異常的精神反應。它是一種延遲性、持續性的心身疾病。是由于受到異乎尋常的威脅性、災難性心理創傷,導致延遲出現和長期持續的心理障礙[1]。其特征性癥狀為反復重現精神創傷事件,努力回避易使人聯想到創傷的活動和情境,以及覺醒程度增高等三個方面,情感、思維、行為和生理反應等癥狀貫穿于其中[2],至少會持續一個月,伴隨持續的警覺性增高癥狀群、反復發生的闖入性再體驗癥狀群、反應性麻木癥狀群。

突發的交通事故、自然災害等創傷事件造成的疼痛、擔心身體致殘、害怕死亡等都可能導致創傷病人發生心理問題[3-7]。頜面外傷病人的心理問題有恐懼、悲觀、自責[8];骨折、眼外傷病人同樣存在焦慮、恐懼、消極絕望等心理問題[9-10]。總之,創傷對患者的心理影響是明顯的,創傷患者心理問題發生率高。

本研究在了解創傷后應激障礙的發生情況及與心理健康和應對方式關系的基礎上,提出有針對性的心理干預措施,以便對創傷住院患者進行有效的心理護理,進而達到促進患者早日康復的目的。

1 對象與方法

1.1 對象選取2012年5-12月期間入住我院的661名創傷患者作為研究對象。納入標準;①意識清楚;②配合檢查;③配合問卷調查;④自愿參加;⑤無明顯精神異常史;⑥年齡與性別不限;⑦創傷病程1個月以上者。排除標準:因意識不清或不配合檢查及問卷調查者。

1.2 方法采用結構式問卷和心理測量量表進行調查,傷者自行填寫,現場收回;對不識字、書寫不便等閱讀及作答有困難的患者,調查者協助患者逐條詢問記錄,但保證讀題不帶引導性。

1.2.1 創傷后應激障礙自評量表(PTSD-SS)[11]由24個條目構成。可劃分為對創傷事件的主觀評定、反復重現體驗、回避癥狀、警覺性增高和社會功能受損5個部分,每個條目根據創傷事件發生后的心理感受分為沒有影響到很重1~5級評定,累積24個條目得分為PTSD-SS總分,得分越高應激障礙越重。總分≥50分為有輕度PTSD癥狀,≥60為有中重度PTSD癥狀。

1.2.2癥狀自評量表(SCL-90)該量表由90個項目組成。各條目分為5級評分,1=無、2=輕、3=中、4=偏重、5=嚴重。得分越高,說明該項心理癥狀越明顯;≥3分,表明心理痛苦水平達中等程度以上。該量表在國內外被廣泛使用,并證明具有較理想的信度和效度,9個分量表與量表總分之間的相關系數為0.751~0.903,效度系數在0.77~0.99之間。

1.2.3 簡易應對方式量表(SCSQ)該問卷由積極應對和消極應對兩個維度組成,包括20個條目。積極應對維度由條目1~12組成,重點反映了積極應對的特點:消極應對維度由條目13~20組成,重點反映消極維度的特點。問卷為自評量表,采用4級評分(不采用、偶爾采用、有時采用和經常采用,分別為0、1、2、3)。量表重測的相關系數為0.89,積極應對分量表的α系數為0.89,消極應對分量表的a系數為0.78。

1.3 統計處理使用SPSS 13.0軟件進行數據分析。

2 結果

2.1 患者PTSD癥狀陽性發生情況按照PTSD-SS評分標準,661名患者中有176名患者PTSD-SS總分≥50分(有輕度PTSD癥狀者),檢出率為26.6%。有286名患者PTSDSS總分≥60分(有中重度PTSD癥狀者),檢出率43.3%。

2.2 PTSD與SCL-90相關分析見表1。PTSD總分及反復重現體驗、回避癥狀、警覺性增高、社會功能受損4個維度與SCL-90總分及軀體化、強迫癥狀、人際關系敏感、抑郁、焦慮、敵對、恐怖、偏執、精神病性9個因子均存在顯著正相關。

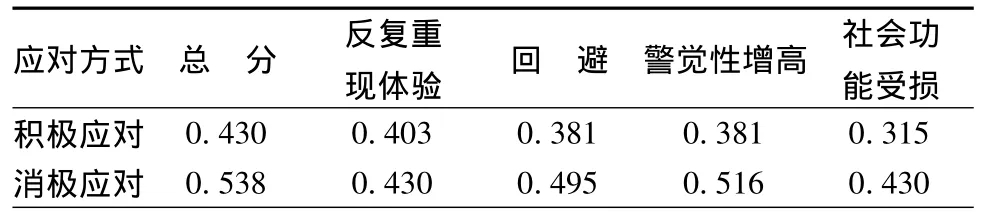

2.3 PTSD與簡單應對方式的相關分析見表2。PTSD總分及反復重現體驗、回避癥狀、警覺性增高、社會功能受損4個維度與應對方式中的積極應對和消極應對呈顯著正相關。

表1 PTSD與SCL-90相關(r)

表2 PTSD與簡單應對方式的相關(r)

3 討論

3.1 PTSD的發生情況應激是機體在受到各種內外環境因素及社會、心理因素刺激時所出現的全身性非特異性適應反應,又稱為應激反應。是在出乎意料的緊迫與危險情況下引起的高速而高度緊張的情緒狀態。應激引起的心理反應。可分兩類:一是積極的心理反應,指適度的皮層喚醒水平和情緒喚起;注意力集中;積極的思維和動機的調整。這種反應有利于機體對傳入信息的正確認知評價、應對策略的抉擇和應對能力的發揮。另一種是消極的心理反應,指過度喚醒(焦慮)、緊張;過分的情緒喚起(激動)或低落(抑郁);認知能力降低;自我概念不清等,這種反應妨礙個體正確的評價現實情境、選擇應對策略和應對能力的發揮。當應激超過一定的閾值后,個體就會發生應激相關障礙。創傷后應激障礙又稱延遲性心因性反應,是指患者在遭受強烈的或災難性精神創傷事件后,延遲出現、長期持續的精神障礙。病程呈波動性,多數可恢復,少數可轉為慢性,甚至超過數年,最后轉變為持久的人格改變。PTSD患者主要表現為:創傷性體驗的反復重現,對創傷性經歷的選擇性遺忘,在麻木感和情緒遲鈍的持續背景下,發生與他人疏遠、對周圍環境無反應、快感缺失等,伴有過度警覺、失眠,產生焦慮和抑郁情緒、有時伴隨自殺觀念。洪水、地震、暴力侵害、交通事故、重大疾病等突如其來的自然或人為導致的事件,會使人們產生生理或者心理上的創傷,影響人們的正常生活。本研究結果顯示,1個月后,661名患者中有176名患者PTSD-SS總分≥50分(有輕度PTSD癥狀者),檢出率為26.6%。有286名患者PTSD-SS總分≥60分(有中重度PTSD癥狀者),檢出率43.3%。幾乎所有患者在創傷后事件發生1個月后存在創傷后應激障礙,這與梁美英[11]對車禍創傷后的患者檢出率較高相符。雖然創傷性事件發生已經1個月,較為強烈的情緒反省已經較少甚至消失,但是負性情緒例如反復重現體驗、回避、警覺性增高、功能受損等依然存在。相比汪向東等人在震后3個月對PTSD調查的發生率(18.8%)要高,因為此研究是在醫院調查的,而且是創傷患者本人,且較汪向東等人距事件發生更近,所以發生率較之也高。

世界衛生組織提出“健康是身體上、精神上和社會適應上的完好狀態,而不僅僅是沒有疾病和虛弱”。身體和心理間相互影響,良好的心理狀態會促進身體的愈合,良好的身體狀態也會帶來更為健康的心理狀態。因此醫護人員在患者的愈后過程中應該對患者的心理健康產生足夠的重視,從而在加速患者身體愈合的同時,促進心理健康。

3.2 PTSD與心理健康的關系PTSD總分及反復重現體驗、回避癥狀、警覺性增高、社會功能受損4個維度與SCL-90總分及軀體化、強迫癥狀、人際關系敏感、抑郁、焦慮、敵對、恐怖、偏執、精神病性、其他10個維度均存在顯著正相關。說明創傷后應激障礙與心理健康癥狀呈正相關,創傷后應急狀態會影響心理健康。趙曉暉和徐唯[12-13]的研究發現,PTSD會嚴重影響患者的情緒心理,而且PTSD癥狀越重,患者的焦慮、抑郁情緒越明顯,精神癥狀也越重。

3.3 PTSD與應對方式的關系PTSD總分及反復重現體驗、回避癥狀、警覺性增高、社會功能受損4個維度與應對方式中的積極應對和消極應對呈顯著正相關。此結果與程云等人的研究結果一致[14]但也有研究并不支持此結論[15],研究結果顯示191例創傷住院患者的心理健康與積極應對成正相關,與消極應對成負相關。本文采用SCSQ問卷由積極應對和消極應對兩個維度組成,所謂的積極和消極應對,并不是積極應對方式就一定有積極的后果,或者消極的應對方式就有消極的后果,如:“接受現實”和“自己安慰自己”被歸為消極應對但卻有緩解挫折打擊的作用,不同的應對方式,在不同時間和情景,在不同的人身上,會有不同的后果。創傷后患者,雖然有不同程度的創傷后應激障礙,但是他們積極的尋求應對方式,這些應對方式既包括積極應對又包括消極應對。

[1] 范肖東,汪向東,于欣,等.譯.ICD-10精神與行為障礙分類[M].北京:人民衛生出版社,1993:119-120

[2] American Psychiatry Association.Diagnostic and statistical manual of mental disorders[M].Fourth Edition(DSM-IV),Washington D C.American Psychiatric Association,1994:424-429

[3] 唐龍,景璐石,賀偉,等.5·12地震后一般災區大學生創傷后應激障礙癥狀調查[J].中國健康心理學雜志,2011,19(6):677-680

[4] 張帥,劉文,張秀瓊.四川災區教師創傷后應激障礙與其氣質特征的關系研究[J].中國健康心理學雜志,2011,19(6):677-680

[5] 袁茵,楊德華,毛文君,等.汶川地震災后半年及1年都江堰安置點432例群眾心理狀況對照研究[J].中國健康心理學雜志,2011,18(7):831-833

[6] 楊帆,白祥軍,劉開俊,等.60例汶川地震經歷者創傷后應激障礙分析[J].重慶醫學,2009,38(23):2987-2989

[7] 張霓妮.湖南住院工傷病人創傷后應激障礙癥狀及影響因素[D].長沙:中南大學,2009

[8] Harvey A G,Bryant R A.Dissociative symptoms in acute stress disorder[J].Journal of Traumatic Stress,1999,12:673-680

[9] Harvey A G,Bryant R A.Acute stress disorder:A synthesis and critique[J].Psychological Bulletin,2002,128:886-902

[10] Moore S A,Zoellner L A.Overgeneral autobiographical memory and traumatic events:An evaluative review[J].Psychological Bulletin,2007,133:419-437

[11] 梁美英,羅銀秋,李煥平.車禍傷患者創傷后應激障礙調查研究[J].嶺南急診醫學雜志,2011,1(3):236-237

[12] 徐唯.特大爆炸事故幸存者創傷后應激障礙的初步研究[J].中國心理衛生雜志2003,17(9):603-606

[13] 趙曉暉.SARS康復患者中創傷后應激障礙的隨訪研究[D].北京:中國協和醫科大學,2004

[14] 程云,費瑩瑩,李錚.臂叢神經損傷患者應對方式與創傷后應激反應的相關性研究[J].外科護理,2008,23(22):16-18

[15] 廖建梅,任輝,黎寧.創傷住院患者心理健康狀況及應對方式的調查研究[J].重慶醫學,2009,38(21):2711-2713