榮科:將畢生心智“融”入航空科技

郎小兵 朱之琹 陳其賓|文

榮科,著名冶金學(xué)家、特種鑄造專家,特級工程師,曾任北京航空材料研究所技術(shù)副所長、航空研究院副總工程師,是建立中國高溫合金體系的領(lǐng)軍人物,是新中國航空材料的奠基者。在他的帶動下,我國走出了一條獨立自主、自力更生發(fā)展航空金屬材料的道路。特別是他為研制空心渦輪葉片勇立“軍令狀”的壯舉和為航空事業(yè)獻身的精神,至今仍傳為佳話,教育和鼓舞了一代又一代航空人。

在我國航空材料領(lǐng)域,“榮科”這個名字大概是盡人皆知。這不僅因為他是著名冶金學(xué)家、特種鑄造專家,而且還因為他的一段獻身航空工業(yè)、擲地有聲的“壯舉”:在上世紀(jì)60年代極其困難、無人敢于承擔(dān)的情況下,榮科曾面對領(lǐng)導(dǎo),當(dāng)著眾人發(fā)誓:如果不能在一年之內(nèi)研制出空心渦輪葉片和新的高溫合金,甘愿把自己的腦袋掛在沈陽航空發(fā)動機設(shè)計所的大門上示眾。

兩院院士、國家最高科技獎獲得者師昌緒說,榮科立“軍令狀”的故事至今傳為佳話,它“代表著所有參與空心渦輪葉片科技人員的共同心聲,洋溢著中華民族的創(chuàng)新精神和骨氣。”

如今,在榮科誕辰100周年的日子里,面對航空材料領(lǐng)域取得的一系列輝煌成果,航材人就更加緬懷老領(lǐng)導(dǎo)、老專家——榮科先生。

我國高溫鑄造合金材料的開拓者

2011年年初,師昌緒院士獲得了國家科技最高獎。有記者問他:“稱您為‘高溫合金之父’可以嗎?”師先生嚴(yán)肅地回答:“不可以,因為國外早有人研制高溫合金了。”“那稱您為‘中國的高溫合金之父’總可以吧?”“也不行,因為國內(nèi)也有比我做得早的。”師先生所說的國內(nèi)比他做得更早的人就包括已經(jīng)故去的、原北京航空材料研究所副所長榮科先生。

1956年,正在籌建的北京航空材料研究所接受的第一項任務(wù)就是參加新中國第一個高溫合金GH30的試制(冶金工業(yè)部撫順鋼廠共同承擔(dān))。高溫合金是噴氣式飛機發(fā)動機不可缺少的材料,發(fā)動機的關(guān)鍵部位,如燃燒室、渦輪葉片、渦輪盤等都需要高溫合金。當(dāng)時我國正在試制殲5飛機及其發(fā)動機,迫切需要高溫合金。然而,在我國的冶煉史上從來就沒有生產(chǎn)過高溫合金。北京航空材料研究所為此特別成立了由副所長榮科掛帥的試制小組。他們?nèi)犴槪馨颁摚朔刂乩щy,終于在1956年7月成功地試制出我國第一個高溫合金GH30。這標(biāo)志著中國從此有了高溫合金。可以說,榮科是中國高溫合金研制史上的開路先鋒。

師昌緒先生認(rèn)為,20世紀(jì)50年代,在研制高溫合金方面,“榮科發(fā)揮了關(guān)鍵性的作用,在他的指導(dǎo)下,各單位先后研究成功了一系列鑄造高溫合金。”

榮科對中國航空材料界的貢獻并不止于高溫合金。

1964年10月,為了解決國產(chǎn)殲8飛機的動力問題,原國防部航空研究院在沈陽飛機設(shè)計所召開技術(shù)會議,再次研究我國自行設(shè)計的高空高速殲擊機殲8的設(shè)計方案。會上,殲8總設(shè)計師提出擬采用兩臺經(jīng)過改進的殲7用渦噴7發(fā)動機做動力。

與會者中有人對能否在短短的一年內(nèi)完成這樣高難度的任務(wù)沒有把握,會議陷入僵局。這時,時任航空研究院副總工程師的榮科提出一個大膽的想法:為了提高渦噴7發(fā)動機的推力,必須提高渦輪的進口溫度;而提高進口溫度,則必須解決渦輪葉片耐高溫問題;而解決渦輪葉片耐高溫問題的最佳途徑,便是將現(xiàn)有的渦輪實心葉片改為空心葉片,因為空心葉片可以進行強制冷卻,從而提高耐高溫的能力。

當(dāng)時,只有美國擁有空心渦輪葉片這項先進技術(shù)。我國能在一年內(nèi)研制出來嗎?沈陽航空發(fā)動機設(shè)計所的同志問榮科,如果你們能夠在一年內(nèi)研制出空心渦輪葉片,我們就敢于承擔(dān)渦噴7的改型任務(wù)。

此時,榮科拍案而起:愿向院領(lǐng)導(dǎo)及與會同志立下軍令狀,如果不能在一年之內(nèi)研制出空心渦輪葉片和新的高溫合金,甘愿把自己的腦袋掛在研究所的大門上示眾!話語一出,全場一片寂靜,隨之,響起掌聲。

一言既出,駟馬難追。會議結(jié)束的當(dāng)晚,榮科就到中科院沈陽金屬研究所找到所長李熏和高溫合金研究室主任師昌緒。二人表示堅決支持榮科:“老榮,你是鑄造專家,你說怎么干我們就怎么干。”自此,在榮科的帶領(lǐng)下,沈陽金屬研究所和沈陽航空發(fā)動機制造廠、沈陽航空發(fā)動機設(shè)計所等相關(guān)廠所的科研人員共同攻關(guān),解決了諸如研究設(shè)計氣冷空心渦輪葉片試驗件,建立冷卻效果試驗器和葉片熱沖擊試驗器等問題,攻克了選材、精密鑄造模具設(shè)計,型芯材料斷芯故障,脫芯技術(shù),鑄件疏松和葉片校正等關(guān)鍵技術(shù)。

1966年9月,鑄造9孔空心渦輪葉片研制成功,經(jīng)裝上渦噴7甲發(fā)動機試車,獲得了圓滿成功。師昌緒先生對此的評價是:空心渦輪葉片鑄造成功,使我國成為繼美國之后,第二個采用這種鑄造葉片的國家。

改名“榮科”矢志報國

榮科是新中國知識分子中的普通一員,但他卻走出了一條不平凡的道路。由于他在多個領(lǐng)域的突出貢獻,1956年被評為全國先進生產(chǎn)者。對他來講,1963年還有一件更大的喜事:他光榮地加入了中國共產(chǎn)黨。矢志報國是榮科自少年時代就有的追求。他原名榮貴勤,1914年1月19日出生于遼寧沈陽。16歲那年他考入省立第三高中,第二年開學(xué)不久,日本人制造了“九·一八”事變,東北淪陷。不甘做亡國奴的他隨著東北大學(xué)的學(xué)生流亡到北平,在弘立中學(xué)學(xué)完高中課程后,于1933年考進焦作工學(xué)院冶金系。他認(rèn)為中國之所以屢受人欺侮,科學(xué)技術(shù)落后是重要原因。因而他改名榮科,以此銘志。

青少年時期往往是一個人理想多,立志多的時期。榮科以“科”而立志,并且畢生不改初衷,可見他是一個有著堅定毅力、為崇高目標(biāo)而刻苦追求的剛毅之人。

榮科大學(xué)畢業(yè)之際,日本侵略者發(fā)動了“七·七”事變,華北淪陷。他不甘在日本人手下茍且,歷盡艱辛,到達重慶。當(dāng)時的重慶聚集了全國各地的難民,找份能糊口的工作是很難的。榮科在大學(xué)老師的幫助下,進入了21兵工廠,從此開始了他的鑄造生涯。

1939年,國民政府航空委員會決定建設(shè)航空工業(yè),選址貴州大定(現(xiàn)為貴州大方縣)羊場壩的溶洞中建飛機發(fā)動機制造廠,并于1942年基本建成。榮科抱著“航空救國”的志向報名應(yīng)聘,被聘為鑄工科鑄造車間主任。那時,廠里集中了一大批中國航空界的精英,如王士倬、李耀滋、梁守槃、吳大觀等人。榮科和他的同事們在極端困難的條件下,研制成功了鋁鎂合金鑄件和鋼鑄件;還研制出了優(yōu)質(zhì)鐵環(huán)活塞件,使用壽命可達一萬小時。

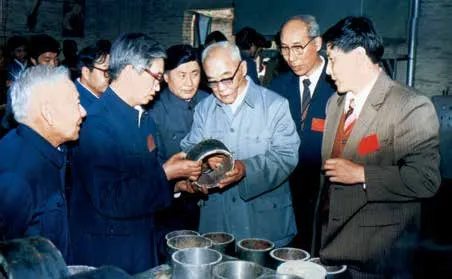

1956年毛主席等黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人在中南海懷仁堂花園接見全國先進生產(chǎn)者代表會議主席團成員(最上一排右六為榮科)

1945年年初,榮科作為政府派遣的中國航空技術(shù)代表團副領(lǐng)隊率隊赴英國羅爾斯·羅伊斯發(fā)動機廠實習(xí),學(xué)習(xí)冶金材料和鑄造工藝,以后又轉(zhuǎn)學(xué)噴氣式發(fā)動機技術(shù),很快掌握了全套鋁合金鑄件生產(chǎn)工藝及部件的鑄造設(shè)計結(jié)構(gòu),還完成了導(dǎo)向葉片用高溫合金材料制備工藝的學(xué)習(xí)。這為他日后在國家建設(shè)中大顯身手打下了堅實基礎(chǔ)。

在英國兩年半的實習(xí)期滿后,榮科回到祖國,決心要把自己的才能貢獻給新中國。他以拖延躲避的辦法違抗國民黨空軍的命令,堅決不去臺灣,化名榮盈科在貴州大學(xué)當(dāng)了教授,積極支持學(xué)生運動,迎來了貴州的解放。

新中國成立后的第二年,榮科應(yīng)聘到了上海,在華東紡織管理局下屬的經(jīng)緯紡織機械廠當(dāng)工程師,很快就解決了鋁制空心隔紗板的制造技術(shù),為上海260萬紗錠恢復(fù)生產(chǎn)立下大功。他還幫助鞍鋼解決了錳鋼冶煉中的問題。又隔一年,經(jīng)緯廠奉命北遷山西榆次,在那里榮科負(fù)責(zé)產(chǎn)量萬噸的紡織機械鑄造車間的設(shè)計和籌建,僅用一年零三個月就建成竣工,并且節(jié)約建設(shè)資金70多億元(舊幣)。

榮科沒有停步,打破常規(guī),大膽探索,試制成功球墨鑄鐵并創(chuàng)造性地成功采用矽鐵銅鎂球化劑,以鐘罩法一次處理鐵水,創(chuàng)新鑄造球墨鑄鐵一次處理成功的新工藝,將中國鑄造技術(shù)向前推進了一大步,為國家做出了貢獻。這一先進技術(shù)可給國家節(jié)省銅材50%左右,使球墨鑄鐵制造成本較兩次處理降低25%;簡化了制造中的操作程序,也節(jié)約了人工成本。這就為大力推廣球墨鑄鐵的制造打下了基礎(chǔ)。由于鐵水溫度高,流動性好,大大減少了廢品率,提高了質(zhì)量。同時,他改變了制造針狀鑄鐵的方法,不加鎳和鉬,把球墨鑄鐵經(jīng)過簡單的熱處理,就可以制成性能更好、等于鑄銅的針狀鑄鐵,節(jié)省了大量的鎳、鉬等貴重稀有金屬。

1952年11月20日,《新華社新聞稿》上發(fā)表了《國營經(jīng)緯紡織機械制造廠工程師榮科運用蘇聯(lián)先進經(jīng)驗,在鑄鐵上獲得重大改進》的新華社通稿,還配發(fā)了長篇通訊,對榮科發(fā)明的新技術(shù)作了詳細(xì)報道。接著,《人民日報》、《工人日報》、《大公報》、《新聞日報》和《文匯報》等全國主要報刊全文轉(zhuǎn)載。為此,榮科榮獲山西省特等勞動模范稱號,并榮獲中央人民政府紡織機械工業(yè)部頒發(fā)的刻有“發(fā)揚光大”四個大紅字的銀盾和獎?wù)隆拇耍瑯s科在國內(nèi)鑄造行業(yè)享有盛名。

他是“榮師傅”也是“戰(zhàn)略科學(xué)家”

在榮科心里,最愛的還是航空科技。

1951年,新中國的航空工業(yè)開始起步,大規(guī)模的經(jīng)濟建設(shè)熱潮召喚著優(yōu)秀人才。1953年,榮科“歸隊”了!他重新踏入了他所熱愛的航空工業(yè)戰(zhàn)線。

剛一邁入航空工業(yè),榮科便在國家航空工業(yè)局地安排下到南昌和株洲的航空工廠指導(dǎo),建立了鋁鎂合金鑄造專業(yè),為新中國第一架飛機初教5上天做出了貢獻。隨后他又北上沈陽、哈爾濱幫助解決了仿制蘇式發(fā)動機ВК-1А中全部鋁合金、鎂合金鑄件和渦輪葉片生產(chǎn)試制中的問題,也解決了圖-2轟炸機試制中的鑄件問題,并榮獲華北地區(qū)工業(yè)勞動模范。

榮科是當(dāng)時全國僅有的31位特級工程師之一。然而其最大的特點是既有理論功底又能身體力行。下工廠時,他經(jīng)常穿上工作服和工人一起在煉鋼爐旁干活,置身于汗流浹背的工人中,誰也看不出他是一個工程師。他被工人們親切地稱為“北京來的榮師傅”。

榮科還是一名具有戰(zhàn)略眼光的科學(xué)家。1956年6月,他參加編制我國十二年科學(xué)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃,擔(dān)任鈦合金小組組長兼機械組成員,提出了我國發(fā)展新型航空材料鈦合金的科研規(guī)劃,并付諸實現(xiàn)。他向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)建議開展新興材料鈦合金的研究,并在全國較早地成立了航空鈦合金研究室。在他的建議下,北京航空材料研究所從北京工業(yè)學(xué)院將對鈦合金有獨到研究的顏鳴皋調(diào)入,任命他為第一任鈦合金研究室主任,這些都為我國鈦合金研究和鈦合金精密鑄造的發(fā)展打下了基礎(chǔ)。

正是由于當(dāng)年榮科對鈦合金的慧眼識珠與決策,如今的北京航空材料研究院已成為中國最大的鈦合金精密鑄造研究與生產(chǎn)基地,其產(chǎn)品占據(jù)了國內(nèi)近50%的宇航用鈦合金精密鑄造市場。

面對病魔 他說:不能虛度此生

1972年,榮科被查出患有口腔淋巴癌。周恩來總理聞訊后立即指示:一定要想辦法把榮科的病治好。空軍總醫(yī)院請來腫瘤專家為榮科做手術(shù),手術(shù)很成功。在醫(yī)院里,他不顧勸阻,堅持召集會議研究飛機、發(fā)動機鑄件質(zhì)量。他對與會者說:“質(zhì)量是天大的事,不能有半點疏忽。假如我們的兒子是飛行員,我們對質(zhì)量會有半點馬虎嗎?我們要和飛行員心連心。”感人肺腑的話教育了許多從事航空材料研究的人們。

1986年5月7日榮科在466廠(右三為榮科)

在他重獲新生之后的二十年里,榮科對生命有了更深刻的感悟:不能虛度此生。因此,他一直都在不停息地、執(zhí)著地為他熱愛的航空事業(yè)和熱愛的祖國每個需要他的地方,不計報酬不計名利地奔波著、工作著。

1977年,王震副總理為了抓斯貝發(fā)動機試制,特聘請榮科和中科院著名工程熱物理學(xué)、航空發(fā)動機專家吳仲華作為技術(shù)顧問。榮科全然不顧病體,下工廠走基層,和外商談判,殫精竭慮。

文革結(jié)束后,經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)榮科任航空工業(yè)部技術(shù)顧問。其后,他相繼任航空研究院、航空工業(yè)部科技委顧問等。他還先后擔(dān)任國家進出口委員會顧問、天津市第一機械工業(yè)局鑄造技術(shù)顧問、六機部技術(shù)顧問和中國鑄造學(xué)會理事長等職務(wù)。他曾幫助六機部解決過艦艇用4000匹馬力高速柴油機、10000匹馬力低速柴油機的鑄造技術(shù)關(guān)鍵。此外,他還是第二、三、五屆全國人大代表;長期擔(dān)任北航、西工大、南航的兼職教授及哈工大、上海工大的名譽教授,為培養(yǎng)人才不遺余力。

幾十年來,榮科將他的全部才智獻給了中華民族。他是我國著名的航空冶金專家、高溫合金主要創(chuàng)始人,是我國航空材料科技的領(lǐng)軍人物,同時他又是一位實踐經(jīng)驗非常豐富的特種鑄造專家。他淡泊名利,勤勤懇懇地為我國航空冶金和特種鑄造技術(shù)做出了杰出的貢獻,他的成就凝結(jié)在我國航空工業(yè)、艦船工業(yè)、紡織工業(yè)、兵器工業(yè)、航天工業(yè)、冶金工業(yè)中許多重大而關(guān)鍵的工程上。他對我國航空工業(yè)和鑄造技術(shù)發(fā)展所做的貢獻已經(jīng)深深地鐫刻在史冊上。

1995年10月4日,榮科走完了他那頗具傳奇的一生。他去世前說:“我的鑄造技術(shù)已經(jīng)傳給后來人,相信我國的航空事業(yè)將來會騰飛起來。”