農民工參加企業培訓的影響因素

——基于社會交換理論的實證研究

◎ 吳偉東

農民工參加企業培訓的影響因素

——基于社會交換理論的實證研究

◎ 吳偉東

農民工的職業培訓,是中國在產業升級的過程中應對結構性失業問題的關鍵。本次研究以社會交換理論為基本的理論視角,利用上海、深圳和天津等10個城市的問卷調查數據,探討農民工參加企業職業培訓的影響因素。Logistic回歸分析結果表明:農民工是否參加過企業組織的培訓,與他們的受教育程度、年齡、工作更換次數、專業技術資格、勞動合同簽訂、月收入和行業類別存在顯著相關。依據社會交換理論,利潤生成機制的行業差異,勞動者忠誠的重要性程度,以及勞動者將培訓技能進行轉化的程度和預期時間長短,影響了企業提供職業培訓的初始動機及其風險評估,可能導致了上述現象的發生。

農民工 職業培訓 社會交換理論

結構性失業是當今世界在經濟社會發展中所遇到的一項重大挑戰。在新興工業化的中國,結構性失業的潛在風險同樣非常嚴峻。現階段,中國的產業結構正在升級,對勞動力的需求逐步從體力型向技術型轉變,如果勞動者沒有通過職業培訓進行相應的轉變,勞動力市場將會形成嚴重的結構性供需失衡,導致大規模的失業問題(丁煜、徐延輝、李金星,2011)。統計資料表明,農民工事實上已經成為當今中國產業工人的主體(鄭功成、黃黎若蓮,2006)。作為職業技能較低的一個群體,農民工在產業升級中最容易遭受到結構性失業的沖擊。同時,伴隨中國法律法規的不斷完善,農民工的“底線型”利益逐步得到了保障,他們為了獲得發展而展開的“增長型”利益訴求將成為主導(蔡禾,2010)。農民工的職業發展訴求,將會逐步成為勞資關系和社會穩定中的一個關鍵環節。因此,農民工的職業培訓問題,是中國在經濟社會發展的進程中必須重點解決的一項重大挑戰。

企業培訓是農民工參加職業培訓的重要來源,在現階段很可能是最主要的來源。本次研究從社會交換理論的理論視角出發,利用上海、深圳和天津等10個城市的問卷調查數據,探討農民工參加企業培訓的影響因素。研究的意義主要在于:

(1)通過實證研究去明確哪些因素在影響著農民工參加企業培訓的情況,從而可以有針對性地對這些因素施加影響,有效地提高農民工的企業培訓參與水平,增進農民工的勞動技能,在促進他們職業發展的同時,有助于在產業升級的背景下應對結構性失業的風險,對中國經濟社會的發展具有十分重要的現實意義;

(2)社會交換理論作為國外學術界的一項重要的研究成果,近年來在國內得到了廣泛的關注,并被應用于勞動關系的研究上,取得了多項有益的研究成果。該理論的本土化發展正得到不斷的推進。本次研究以社會交換理論作為基本的理論視角,對農民工參加企業培訓的影響因素進行實證分析,將有助于為社會交換理論的本土化發展提供一些新的經驗數據,促進理論的本土化發展。

一、研究回顧

(一)國外研究回顧

轉移就業勞動者(Migrant Worker)的職業培訓問題,是歐美國家學術界的一個研究重點,但這些國家大多完成了工業化的進程,他們研究的主要對象是跨國就業的勞動者,而不是從農村到城市轉移就業的勞動者(農民工)。譬如,Magnani(2009)的研究發現:在意大利境內跨國就業的勞動者,如果將意大利視為長期居住和工作的地方,他們的職業培訓需求將會顯著增加。

近年來,國外學術界開始關注中國農民工參加職業培訓的現狀和問題,一些研究成果開始出現。Wang和Shaw(2009)對中國政府實施的農民工培訓“陽光工程”的背景、實施條件、方案設計和實施效果進行了探討。Li和Levin(2013)依據上海的問卷調查數據,對中國農民工的培訓需求進行了分析,并進一步探討了社區大學在農民工培訓中的作用和實施路徑。Messinis和Cheng(2009)的研究發現,職業培訓對中國農民工的工資收入具有實質的促進作用。他們在研究結論中推測,如果農民工被允許在城市長時間居留或者永久居留,他們參加職業培訓的動機將會顯著增強。然而,對于中國農民工參加職業培訓的影響因素,國外學術界尚未進行經驗層面的實證研究。

(二)國內研究回顧

在國內,學術界在農民工的培訓路徑、培訓對實務工作的提升效果以及培訓所產生的收入效應等方面,已經取得了一些有益的實證研究成果。相對而言,農民工參加職業培訓的影響因素研究還十分薄弱。現有的研究對農民工的培訓意愿進行了很多的實證分析,探討了培訓意愿的影響因素,但遺憾的是尚未有實證研究對農民工培訓意愿與其培訓參與的關系進行驗證。在為數不多的、針對農民工參加職業培訓影響因素的實證研究中,丁煜、徐延輝和李金星(2011)以“是否參加過職業技能培訓”為因變量,依托樣本量為637人的問卷數據進行了分析。他們的研究發現,性別、受教育程度、婚姻狀況、職業和家庭收入水平等5個變量,對農民工的職業培訓參與存在顯著影響。趙正洲、韓成英和呂建興(2012)以“參加職業技能培訓與否”為因變量,對返鄉農民工參加職業技能培訓的影響因素進行了Logistic回歸分析,發現性別、年齡、就業身份、職業技能等級以及了解培訓政策信息程度、獲取培訓政策信息渠道等是影響返鄉農民工參與職業技能培訓的6個主要因素。

已有的成果給后續的研究奠定了一定的基礎,后續的研究需要在研究的廣度和深度上進一步推進。研究廣度的擴展,包括增加研究所探討的影響因素,在數理模型中納入更多的變量進行分析等。而在研究深度上,已有的研究是以“是否參加過職業技能培訓”為因變量,并未對職業培訓進行更深入的細分。從培訓來源來看,職業培訓可以劃分為企業組織的培訓、政府組織的培訓和商業機構提供的培訓等三種基本類別。這三種類別的職業培訓,具有各自不同的特點:(1)企業組織的培訓往往從企業的經營目標出發,務求通過培訓來提高勞動者的生產效率,培訓的內容與勞動者的工作任務緊密相關;(2)國家組織的培訓一般是針對在勞動力市場當中存在一定弱勢或者就業困難的群體(如失業人員、返鄉農民工等),培訓的目標在于提升這些群體的就業能力,培訓內容往往側重于一般性的職業技能;(3)商業機構提供的培訓,給勞動者提供了選擇的自由和空間,勞動者可以根據自己的興趣或者職業發展需要進行培訓內容的選擇,但同時,這種培訓需要勞動者自行支付培訓費用。

依據培訓類別的特點來判斷,農民工參加這三種類別的職業培訓,各自的影響因素是存在差別的。譬如,勞動者是否擁有足夠的資金,是他們能否參加商業機構培訓的基礎。家庭收入因素的影響作用可能是顯著的。而在企業組織的培訓當中,由于培訓往往是企業免費提供的,在這種情況下勞動者并不需要顧及培訓開支的問題。家庭收入因素很可能對勞動者的職業培訓參與不存在顯著影響。因此,將農民工參加的職業培訓進行類別細分,分別針對不同的類別來開展實證研究,有助于在現有的基礎上進一步深化對農民工參加職業培訓的影響因素的研究和認識。在本次研究中,將專門針對企業組織的培訓來展開實證分析。

二、理論視角與數據來源

(一)理論視角

理論能夠增進研究者對經驗資料的廣闊意義和相互關聯的認識(Neuman,2003)。本次研究將運用社會交換理論對調查數據進行分析。社會交換理論是研究勞動關系的一個強有力的分析框架(Clinard & Meier,2008)。一些學者已經開始運用這一理論對中國勞動者的職業培訓問題開展研究。譬如,Neuman等學者(2011)從社會交換理論的視角出發,對在中國服務業運營的5家跨國公司中的437名中國勞動者開展了問卷調查和數據分析,探討中國情境下職業培訓與組織承諾之間的關系。

在這一理論視角中,社會交換指的是一種利益互惠行為,指一方向另一方提供資源、幫助和支持等,使對方有了回報的義務,但不知道對方是否會回報和什么時候回報(Blau,1956)。這一理論視角具有兩個基本要點。首先,交換的隱含條件是雙方通過交換各自特有的資源,從而達到互利的目的,其核心是自我利益和互相依賴(Lawler & Thye,1999)。這些資源是對方所需要的,或者能夠促進對方的利益。在勞動者與企業的勞資關系中,勞動者通過向企業提供個人的勞動來換取企業的報酬,以他們對企業的忠誠來換取企業對他們的關心和支持(Rhoades & Eisenberger,2002)。從企業的角度來講,則是“報酬——勞動”和“支持——勞動者忠誠”的交換。在職業培訓問題上,企業通過職業培訓的提供,在行為中展現他們對勞動者職業發展的支持,從而換取勞動者對企業的忠誠和投入,實現長期的運作經營和利潤收入。

其次,交換關系存在著不確定性和風險,個體會對交換關系中存在的不確定性和風險進行評估(Blau,1964)。換言之,風險評估是個體建立各種社會交換關系的起點,而風險評估的結果將會直接影響個體對交換關系的態度和行為(Molm,Takahashi & Peterson,2000)。此外,交換的雙方會努力建立起特定的聯結,以維持交換關系的穩定——即使目前的關系不是最優的,也不會去考慮其他的選擇(Blau,1964)。特定的聯結,有助于增加社會交換關系的穩定性,減少交換行為的不確定性和風險。在勞資關系中,企業或勞動者在向對方提供資源或者支持時,將會進行風險評估,分析和考慮這些資源和支持的提供能否獲得對方相應的回報。職業培訓作為一種資源的提供,是企業的一種面向勞動者的交換行為,存在交換結果的不確定性和風險。

(二)數據來源

本次研究所運用的數據,來源于國家社科基金項目資助的“勞動者就業狀況調查”。在此次調查問卷中,設立了三個問題來分別考察勞動者對企業組織的培訓、政府組織的培訓以及商業機構提供的職業培訓的參加情況。在企業組織的培訓方面,問卷的問題是“你是否參加過企業組織的培訓?”。受訪者的回答選項是“是,否”。這種問卷設計給本次研究提供了數據分析的必要基礎。

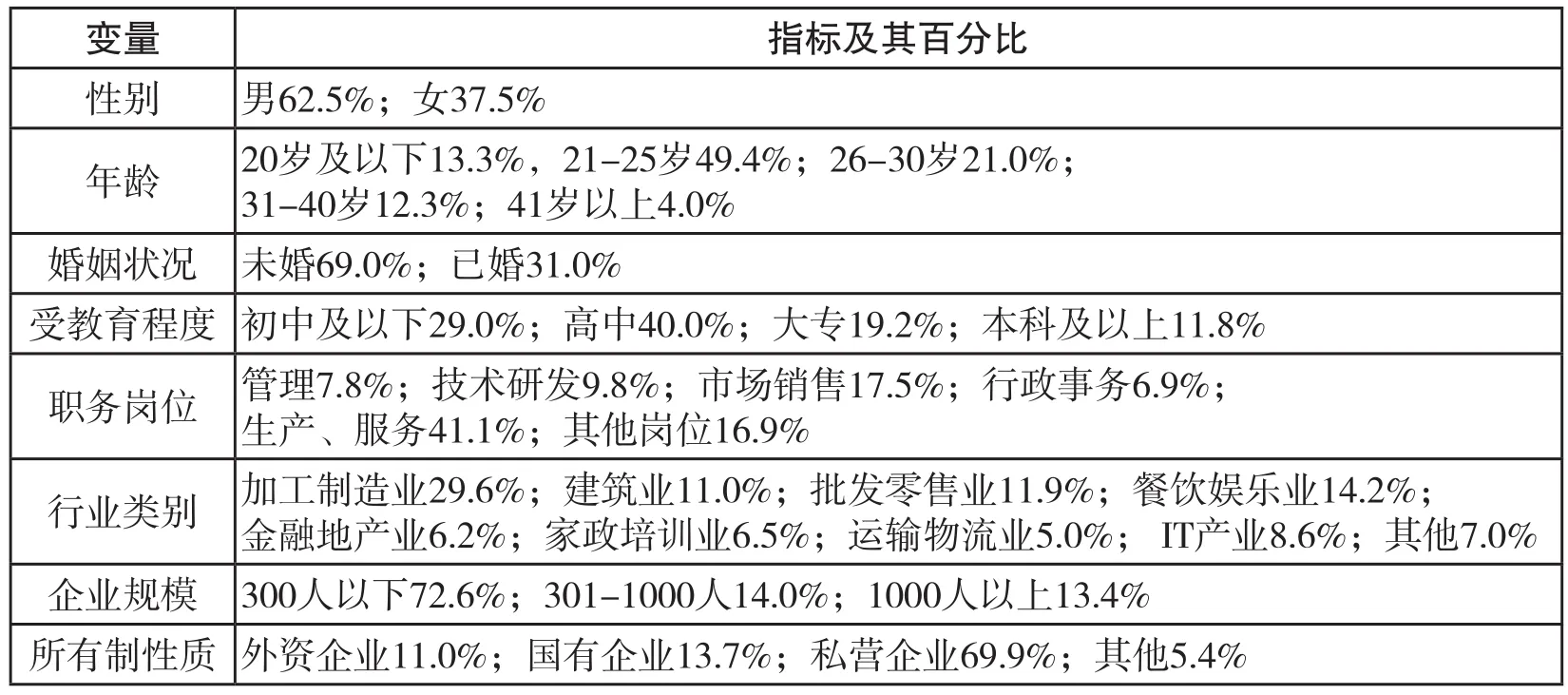

此次問卷調查從2010年下半年開始,在上海、深圳、天津、南京、長沙、成都、溫州、廈門、綿陽和長春等十個城市展開。調查共發放問卷2000份,獲得有效問卷1813份,問卷的有效回收率約為90.7%。其中來自農民工群體的有效問卷725份。調查樣本中農民工群體的基本情況見表1。

三、研究發現

調查結果顯示,有52.6%的受訪農民工參加過企業組織的培訓,同時有12.5%的人參加過商業機構提供的職業培訓,而只有2.8%的人參加過政府組織的培訓。在受訪農民工當中,有1.9%的人同時參加過企業和政府組織的培訓,6%的人同時參加過企業和商業機構提供的培訓,另外有4個人全部參加過這三類培訓。同時,有40.4%的人沒有參加過上述三種培訓。在參加過職業培訓的人當中,大部分人參加的是企業組織的培訓,所占比例超過80%。從這些數據結果來看,企業組織的培訓是現階段農民工參加職業培訓的最主要來源。對農民工參加企業培訓的影響因素進行分析,是提升農民工群體的職業培訓參與程度的一個關鍵環節。

表1 調查樣本中農民工群體的基本情況

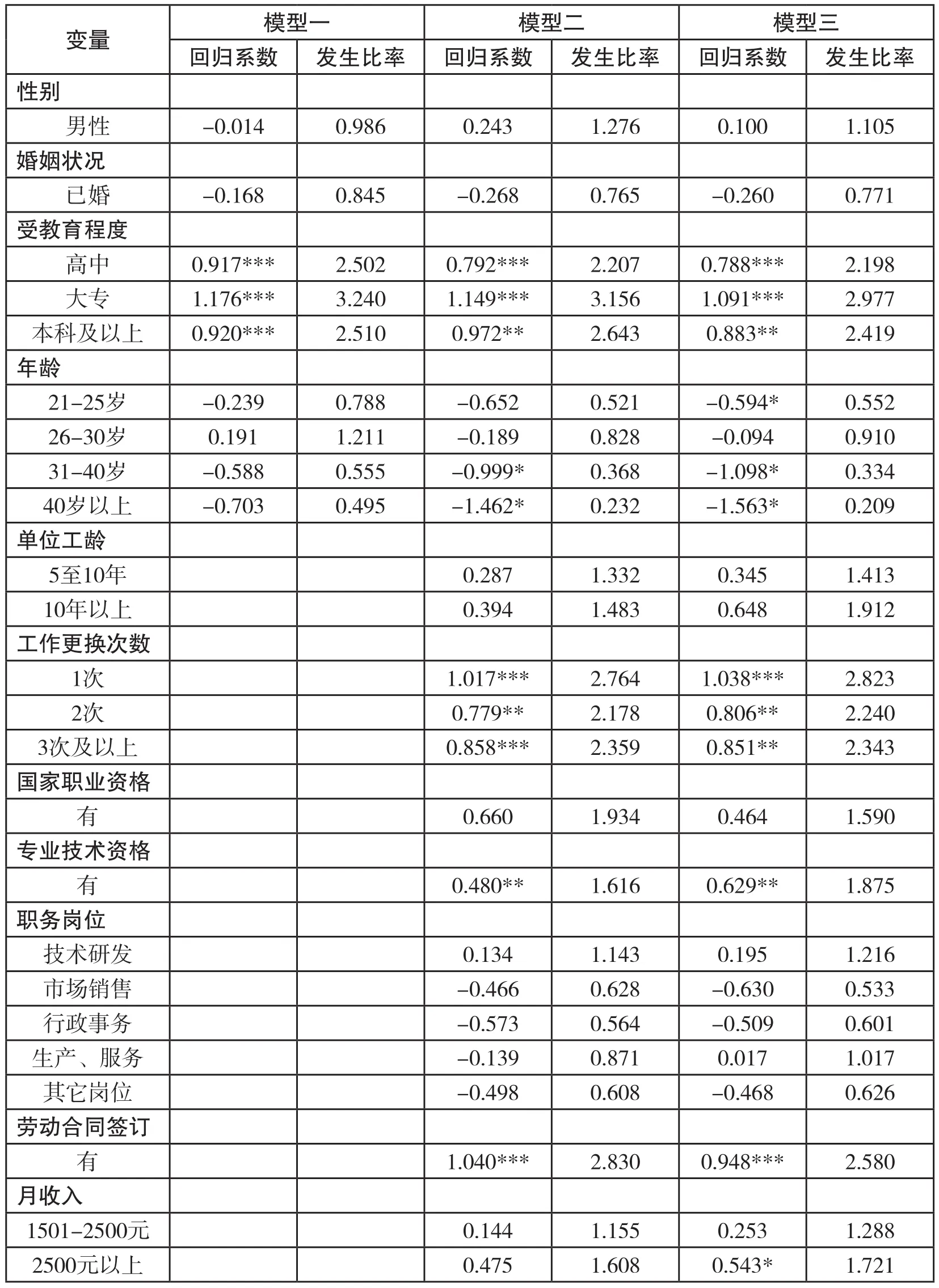

為了檢驗和比較各種因素對農民工參加企業培訓的影響,本次研究建立了Logistic模型,進行多變量分析。模型的表達式為:Logit(p)= β0+ β1X1+ β2X2+ β3X3+… + βnXn+ ε。其中,p為農民工參加企業組織的培訓的概率,β是回歸系數的估計值,ε是誤差項。模型的因變量是“是否參加過企業組織的培訓”,屬二分變量。模型的自變量包括勞動者的性別、婚姻狀況、受教育程度、年齡、單位工齡、企業規模等十五個變量,并分別建立了三個模型將不同方面的變量依次納入。具體而言,模型一單獨納入人口特征方面的四個變量,即性別、婚姻狀況、受教育程度和年齡。模型二在此基礎上,納入了就業特征變量,即單位工齡、工作更換次數、國家職業資格、專業技術資格、職位崗位、勞動合同簽訂和月收入等七個變量。在最后的模型三中增加了企業特征方面的企業所有制、企業規模、企業效益、行業類別等四個變量。回歸分析的結果見表2。

模型三的分析結果顯示,在所有變量都進入回歸模型的情況下,農民工是否參加過企業組織的培訓,與他們的受教育程度、年齡、工作更換次數、專業技術資格、勞動合同簽訂、月收入和行業類別存在顯著相關,而與性別、婚姻狀況、單位工齡、企業所有制、企業規模和企業效益等變量無關。同時,回歸結果的多重共線性檢驗顯示,回歸方程中各個自變量的多重共線性并不嚴重,模型非常穩定。

在人口特征方面,農民工參加企業培訓的情況,首先與他們的受教育程度呈現明顯的正向相關關系。受教育程度越高的農民工,參加企業組織的培訓的發生比率越高。大專學歷的回歸系數是1.199,發生比率是3.316。這顯示擁有大專學歷的農民工參加企業培訓的發生比率,是初中及以下學歷的農民工的3.316倍。高中學歷的農民工參加培訓的發生比率,也遠高于初中及以下學歷的農民工,達到2.185倍。近

年來,一些城市給農民工提供免費的大學本科教育,使農民工群體當中擁有本科學歷的人數開始增加。對于這些農民工,他們參加企業培訓的發生比率比大專學歷的農民工還要更高。與此相對,農民工的年齡則與企業培訓的參與存在負向的相關。31-40歲的農民工,參加過企業組織的培訓的發生比率,只有20歲及以下的農民工的39.5%。同時,這一比率在40歲以上的農民工群體當中,進一步下降到了16.6%。

表2 農民工參加企業培訓的Logistic模型

(續表)

農民工的就業特征,同樣影響著他們對企業培訓的參與。其中,工作更換的次數具有顯著影響。回歸分析結果顯示,與沒有更換過工作的農民工相比,更換過一次工作的農民工有更高的機會參加過企業組織的培訓,發生比率達到2.665。同時,這一發生比率在更換過兩次工作的農民工群體當中顯著下跌,下降到了1.990。而在更換過三次或以上工作的農民工當中則小幅上升回到2.006。可以發現,曾經更換過工作的農民工,比沒有更換過工作的勞動者,往往擁有更高的機會去參加企業培訓。但這種工作更換的作用并不是持續加強的:第一次的工作更換,顯著地提高了企業培訓參與的發生比率,但第二次和第三次工作更換的效力則有所減弱。同時,如果農民工擁有專業技術資格,或者與企業簽訂了勞動合同,都有助于提高職業培訓的發生比率。從數據上看,擁有專業技術資格的和簽訂了勞動合同的農民工,在職業培訓的發生比率上比沒有專業技術資格和沒有簽訂勞動合同的農民工,分別高了65.3%和77.5%。最后在月收入方面,月收入在2500元以上的農民工,參加職業培訓的發生比率比月收入在1500元及以下的農民工高了72.1%。

在企業特征方面,企業的規模、所有制和經營效益對農民工的企業培訓參加并不存在顯著影響,只有行業類別變量的影響顯著。以制造業和建筑業作為參照,在服務業領域工作的農民工參加企業培訓的發生比率是2.598,即比前者高了159.8%的可能性。

依據社會交換理論,企業向農民工提供職業培訓,在本質上是一種交換行為,即通過職業培訓的提供,來換取農民工更高的生產效率或者對企業的忠誠。作為一種利益驅動的行為,企業首先需要考察和明確農民工的職業培訓是不是企業所必需的,企業是否能夠通過職業培訓的提供來獲得更高的利潤或勞動者的忠誠。由此出發,行業類別變量對農民工職業培訓參與的顯著影響,很可能是根源于不同行業的工作對象的差異以及由此形成的利潤生成機制的差別。制造業和建筑業勞動者的工作對象,主要是物品或者原材料,與產品的消費者無直接的接觸。企業在產品進入到銷售環節之前能夠進行控制和監管,確保產品質量和實現企業的利潤目標。而服務業的勞動者則是以產品的消費者作為直接的工作對象,勞動者提供的服務就是企業的產品,勞動者的工作過程對企業的利潤有直接的影響,而且這一過程還往往難以進行充分的控制和監管。勞動者的技能不足所導致的服務質量問題,會直接降低消費者的滿意度和再次購買的可能性,從而降低企業的利潤收入。服務業勞動者的職業技能,對企業利潤的影響要比制造業和建筑業的更高。服務業企業的利潤獲取要相對更多地依賴于勞動者的職業技能。在這種情況下,農民工的職業培訓對服務業企業而言意味著更多的利潤回報。這很可能導致了服務業的農民工擁有了更多的機會去參加企業組織的培訓。

同時,勞動者的月收入一般反映了他們對于企業的重要程度。勞動者的月收入越高,他們在企業中的重要性也越高。他們對企業的忠誠,對企業而言也就越重要。這可能解釋了月收入變量對農民工參加企業培訓的顯著影響:月收入在2500元以上的農民工,他們的忠誠對企業更加重要,所以企業會提供更多的職業培訓機會來換取他們對企業的忠誠。

此外,交換行為最后能否實現交換的目標,存在風險和不確定性。在交換之前,企業會對行為的風險進行評估。在職業培訓的風險評估中,所涉及的兩個基本問題是:(1)勞動者能不能將職業培訓的技能有效地應用于工作當中;(2)勞動者會不會持續地將培訓技能應用于本企業的工作當中。第一個問題主要取決于農民工能否將培訓內容轉化成現實行為。更高的學歷和擁有專業技術資格,都有助于農民工進行培訓技能的高效轉化,從而提高企業的生產效率。而同時,大部分農民工從事的是一些低技能的工作。這些工作對勞動者的身體機能有較高的要求。隨著年齡的增長,農民工的身體機能和生產效率逐步下降,培訓技能的轉化程度也在降低。這可能抑制了企業向年齡較大的農民工提供職業培訓的行為。

在第二個問題上,企業往往希望技能培訓的效果是長期的。而如果勞動者在接受培訓之后選擇辭職,企業將無法實現培訓的目標。這突出地反映在勞動合同簽訂對農民工參加企業培訓的影響上。勞動合同作為一種勞動關系的法定契約,是企業和勞動者的一種特定聯結。這個契約增加了雙方交換關系的穩定性,減少了職業培訓的風險,從而有助于增加農民工接受職業培訓的發生比率。在工作更換次數方面,有過工作更換經歷的農民工有更大的可能性去參加職業培訓。這可能反映出企業希望通過職業培訓的提供,來換取勞動者對企業忠誠的交換預期。同時,這種作用無法持續增加:當農民工更換工作的次數增加到2次或以上之后,企業可能會開始傾向于認為是勞動者的個人特征導致了工作的更換,而不是企業是否提供過足夠的支持或者職業培訓的原因。在這種情況下,職業培訓的風險增加。減少對這些勞動者的職業培訓投入,成為了企業在風險評估之后的一種理性選擇。

四、簡要結論與研究展望

本次研究的簡要結論是:(1)農民工是否參加過企業組織的培訓,與他們的受教育程度、年齡、工作更換次數、專業技術資格、勞動合同簽訂、月收入和行業類別存在顯著相關;(2)依據社會交換理論,利潤生成機制的行業差異,勞動者忠誠的重要性程度,以及勞動者將培訓技能進行轉化的程度和預期時間長短,影響了企業提供職業培訓的初始動機及其風險評估,可能導致了上述現象的發生。現階段,必須盡快通過相關政策法規的導向,促使企業給農民工提供更多的職業培訓的機會和支持。積極構建“發展型的勞動關系”,使勞動關系能更好地促進職工的素質提高和職業發展,更好地調動勞資雙方在投資、管理和生產中的積極性(關信平,2012)。同時,通過教育政策的調整,積極提高農民工群體的受教育水平,提升他們的勞動力資本,使他們對企業的貢獻進一步增加。此外,通過《勞動合同法》的推進,提高農民工的勞動合同簽訂率,促進勞動關系的穩定和長期化。

在數據資料條件不是很理想的情況下,任何研究都應該特別嚴謹,以保證研究的客觀和公正(李若建,2007)。本次研究利用“勞動者就業狀況調查”的問卷調查數據進行分析。盡管農民工群體是這項問卷調查中的一個重要調查對象,但調查所面向的是全體的勞動者,而并非專門面向農民工群體。所以,就農民工群體的專項研究而言,這項調查在研究變量和問卷設計上存在一定的局限性和不足。譬如,缺乏對“外出務工年限”、“永久遷移意愿”等農民工特征變量的探討。此外,盡管社會交換理論提供了一個有益的分析視角,但正如Babbie(1999)所指出的一樣:每一個理論視角提供了其他視角所欠缺的洞察,但也忽略了其他視角所揭示的方面,多元理論的應用有助于促進對社會現象的深度分析。要對農民工參加企業培訓的影響因素進行更深入的分析,尚需要進行更多、更細致和更多理論視角的研究。

(南開大學的關信平教授、巴黎第一大學的Jean-Claude Barbier教授給本文研究提供了支持,特此致謝。)

[1]蔡禾.從“底線型”利益到“增長型”利益——農民工利益訴求的轉變與勞資關系秩序[J].開放時代,2010,(9):37-45.

[2]丁煜,徐延輝,李金星.農民工參加職業技能培訓的影響因素分析[J].人口學刊,2011,(3):29-35.

[3]關信平.試析建立“共贏模式”勞動關系的目標、原則和體制創新[J].天津社會科學,2012,(1):64-69.

[4]李若建.概念的可操作化與資料評估:大躍進與困難時期人口研究的難點[J].南方人口,2007,(4):19-24.

[5]趙正洲,韓成英,呂建興.返鄉農民工參與職業技能培訓的影響因素分析——基于河南、湖北、湖南3省35 個市(縣)的調查[J].教育與經濟,2012,(4):26-29.

[6]鄭功成,黃黎若蓮.中國農民工問題:理論判斷與政策思路[J].中國人民大學學報,2006,(6):2-13.

[7]Babbie,E.The Basics of Social Research [M].Belmont CA:Wadsworth Publishing Company,1999.

[8]Blau,P.M.Social Mobility and Interpersonal Relations [J].American Sociological Review,1956,Vol.21,(3):290-295.

[9]Blau,P.M. Exchange and Power in Social Life [M].New York:Wiley,1964.

[10]Cropanzano,R & Mitchell,M.S.Social Exchange Theory:An Interdisciplinary Review [J].Journal of Management,2005,Vol.31,(6):874-900.

[11]Lawler,E.J.& Thye,S.R.Bringing Emotions into Social Exchange Theory [J].Annual Review of Sociology,1999,Vol.25,(1):217-244.

[12]Li,M.& Levin,H.Community Colleges as Learning Centers for Migrant Workers in Manufacturing Areas in China [A]. Community College Models[C].Raby, R.T.& Valeau,E.J.(eds),Springer,2009.

[13]Magnani,N.Adult vocational training for migrants in North-East Italy [J].International Migration,2009, doi:10.1111/j.1468-2435.2009.00578.x

[14]Messinis,G.& Cheng,E.Earnings,Education and Training in China:The Migrant Worker Experience [EB/OL]. Melbourne:Centre for Strategic Economic Studies,Victoria University, http://pandora.nla.gov.au/tep/67942,2009.

[15]Molm,L.D.,Takahashi,N.& Peterson,G.Risk and Trust in Social Exchange:An Experimental Test of a Classical Proposition [J].American Journal of Sociology,2000,Vol.105,(5):1396-1427.

[16]Newman,A.,Thanacoody,R.& Hui,W. The Impact of Employee Perceptions of Training on Organizational Commitment and Turnover Intentions:A Study of Multinationals in the Chinese Service Sector [J].International Journal of Human Resource Management,2011,Vol.22,(8):1765-1787.

[17]Neuman,L.Social Research Methods:Qualitative and Quantitative Approaches (5th ed)[M].Allyn and Bacon,2003.

[18]Rhoades,L.& Eisenberger,R.Perceived Organizational Support:A Review of the Literature [J].Journal of Applied Psychology,2002,Vol.87,(4):698-714.

[19]Wang,L.& Shaw,G.Coping with Rural Transformation and the Movement of Workers from Rural Areas to Cities:The People’s Republic of China Sunshine Project [A].Skills Development for Inclusive and Sustainable Growth in Developing Asia-Pacific [C].Maclean,R.,Jagannathan,S.& Sarvi,J.(eds).Springer,2013.

作者簡介:吳偉東,南開大學-伯明翰大學聯合培養社會學博士,暨南大學人文學院講師,研究方向:流動人口的社會政策。

(責任編輯:盧小文)

The Factors Influencing Migrant Workers’ Participation in Vocational Training:An Empirical Study from the Perspective of Social Exchange Theory

Wu Weidong

The vocational training for migrant workers is one of the keys to solve structural unemployment in China under the process of industrial upgrading.From the perspective of social exchange theory,this paper studies the factors influencing migrant workers’ participation in vocational training by using the data from a questionnaire survey conducted in Shanghai and other 9 cities in China.The result shows that levels of education,age,employment history,technical qualification,labor contract,monthly salary and industry have significant impacts on migrant workers’ participation in vocational training.The industry variance in profit generation mechanism,the importance of organizational commitment and the extent and expected duration of training transfer,may play important roles,too.

migrant workers; vocational training; social exchange theory

C913

10.3969/j.issn.1674-7178.2014.02.006

國家社會科學基金項目(項目編號:10CFX025)、國家社會科學基金重點項目(項目編號:11ASH009)成果。