萬物有靈的建筑學

陳婧

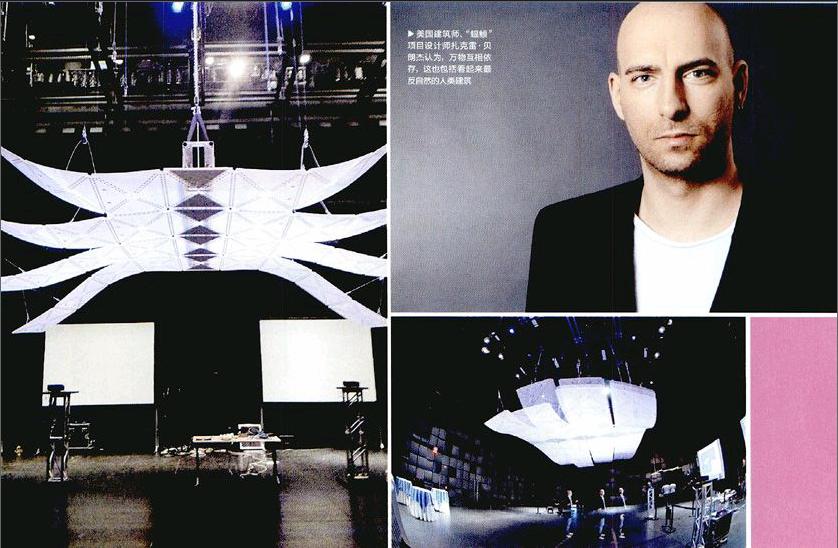

在美國倫斯勒理工學院的實驗媒體和表演藝術中心里,一條“蝠鲼”正在展翅飛翔,它的俗名叫做“魔鬼魚”,以其寬大的翼展而成為了海洋中具有威懾力的動物。當它在黑夜中由水下“飛出”后,便在空中進行滑翔。它們有時故意潛游到在海中航行的小船底部,用體翼敲打著船底,發出“呼呼,啪啪”的響聲,使船上的人驚恐不安,因而又被稱作“海中惡魔”。

但這里的魔鬼魚與眾不同,翼展達到了20米,全部由高密度的聚乙烯材料制成。體翼時而向上收攏,時而向下張開,就像在海中穿行,但讓它柔韌起伏的并非海水和空氣,而是聲音。“蝠鲼”項目結合了建筑學、紡織工藝、互動技術和物理形態的聲學研究。空間中聲音的強弱變化,會實時轉變成數字控制信號傳輸到計算機中,通過機械控制讓蝠鲼產生不同的體翼高度,使得這些聚乙烯織物獲得了生命和行動的能力。當你鼓掌,它揮舞體翼的頻率會更高、幅度更大,顯得十分“歡快”;而當周圍一片寂靜時,它也仿佛睡著了一般。憑借著技術和藝術美的結合,這個項目由4位來自美國的設計師設計作品,獲得了2013世界智能幾何學設計大賽的最高金獎。

建筑仿生設計的歷史由來悠久,1983年德國人勒伯多出版的《建筑與仿生學》系統闡明了其意義。近年來“仿生”一詞在建筑界正在成為熱門話題。建筑是人與自然的中介,如何使建筑能適應環境的自然規律,又能適合人類不斷發展的需要,是現代文明的新課題。由外形、姿態、樣貌去擬態自然,“仿生建筑”的內涵絕不僅如此,尤其是以“結構仿生學”為代表的新思潮,涵蓋了空間行為機制,乃至與時間共存的意義。比較典型的例子是“樹紋塔”摩天大樓,由美國著名的環境設計大師、建筑師威廉·麥克多諾設計,可以像樹木一樣進行光合作用,并被環境所包圍,是名副其實的綠色建筑。

幾個月前來自加拿大多倫多滑鐵盧大學的建筑學教授菲利普·比斯利推出的藝術作品《移動森林》,占地170平方米,被業界稱為“未來跨界建筑的雛形”。作為一組復雜建筑物,《移動森林》會呼吸、有新陳代謝和對外界環境有應激自保的反應,同時也能回應人的行為,當你感到孤獨時,它甚至能給你帶來關懷,比如給你唱一首歌曲或替你發一聲嘆息。菲利普·比斯利借鑒古希臘的哲學信仰,篤信任何物質皆有生命,并提出未來建筑甚至城市都將作為有機生命而存在。

可見這兩年迅速走紅的“新仿生建筑”在計算機科學的再次高潮下逐漸勾勒出自身,拓展著“仿生學”的邊界。“蝠鲼”這類看起來無所指向的藝術作品,正指引了未來智能建筑應當具備的“響應”和“易變”的嶄新向度。“蝠鲼”項目的設計師之一,美國建筑設計師扎克雷·貝朗杰(Zackery Belanger)接受了我們的專訪,并解讀了“蝠鲼”對未來建筑的啟迪意義。

記者:為什么要從自然界中去尋找答案?

貝朗杰: 我們觀察到大多的非洲稀樹草原的土壤又硬又干,白天最高溫度40度,夜晚只有1度,然而每隔50米左右,你可以看到一個約50厘米高的蟻丘被綠草覆蓋。事實上,只有在環境溫度恒定在30度時,白蟻才能夠生存下來。它們是如何做到的呢?而且你仔細留意會發現,白蟻的糞便含有較多的氮及磷,還可讓土壤更肥沃。這樣的環境,使草、灌木和樹木得以生長。長在白蟻丘旁邊的金合歡樹,可以多長出60%的新芽,果實數量多兩倍以上,還多吸引了40%的昆蟲出現。而較多的昆蟲吸引了其他動物的出現,像是壁虎。蟻丘旁的綠草也吸引了其他大型食草動物,像是斑馬和水牛,食草動物的糞便則使該區域的土壤更肥沃。而這一切的源頭,就是因為白蟻在白蟻丘底部潮濕的泥土中建造了數個小開口。這些通道起到微風捕捉器的作用,當空氣流經濕泥通道時,可以降低內部的溫度。白蟻丘僅僅改變了泥土的結構,就給整個生態帶來積極的影響。在“蝠鲼”的基礎上,我們可以建造出響應環境變化,尤其是聲音變化的建筑,并最終演變成為一個有益的生態循環系統。比如它可以吸收噪音從而扭轉給環境帶來的破壞,改善人與自然相處的親密度。

記者:如何看待仿生學對當代建筑設計的意義?

貝朗杰: 仿生學體現了人類對大自然智慧的欣賞與尊重,仿生設計最核心的價值,是理解自然界運作的模式及背后邏輯,并巧妙地采納它們來解決設計問題。我曾在倫敦科學博物館的某個展覽中,見過悉尼設計師Donna Sgro用結構成色纖維材質制作的裙子,看上去微微發亮的鈷藍色面料,其實完全沒有經過染色,而是光線在其多層結構的纖維上施展的神秘魔法。這種材質的靈感來源于南美洲藍閃蝶翅膀上的絢麗光澤,其細微結構由多層立體的柵欄構成,光線照到翅膀時,會產生折射、反射和繞射等物理現象,于是它在人們眼中便呈現藍、綠、紫等色彩。

記者:你信仰“萬物有靈”?

貝朗杰: 我們對建筑的定義越來越吻合“萬物有靈”論,我們正把生命注入人工的或技術的空間,具備了行為的主動性。我們知道松塔有一種特性,它的鱗狀葉子會根據外界溫濕度的變化張開或者閉合以進行自我調解。英國科學家便利用這一原理研制出智能建筑,其類似松塔結構的表面,分布著許多吸水性強的材料制成的凸起。當溫度過高時,建筑物的凸起會自動打開幫助熱量蒸發,從而起到降溫作用,然后這些凸起又會再次回到原來的關閉狀態。“蝠鲼”也在挖掘系統性的智能,幫助我們思考未來建筑的樣式。合成了計算機驅動的機械裝置和人工智能,我們也許會看到前所未有的響應式建筑物群體的興起,它們具有活性的“生物器官”,對環境中的變化有一套復雜的控制系統,可以進行主動式的應對。

記者:比如這次使用聚乙烯材料去表現“蝠鲼”的身體?

貝朗杰: 追求設計其實也在追求一種“表現”——物體、結構和過程的表現,這種表現需要是美學的、藝術的乃至社會性的。設計師的工作就是為了在這些維度中取得一個較好的平衡,這讓建筑學成為一個難題,難度之一就在于恰當地把握材料。使用聚乙烯材料,從建筑的經濟角度來說,符合“先進”材料的定義,可以標準化,進行快速組裝,還可以根據內在要求進行定制。另外,聚乙烯還可以呈現出結構性的變化,它的柔軟性就像水流、人群、交通等等。“柔軟性”讓建筑“易變”,這個理念對現在的建筑是個非常大的突破,打破了建筑只能有固定形態的禁錮。

記者:聚乙烯這類柔性材料,如同白蟻丘使用的泥土,是否意味著節省成本?

貝朗杰: 建筑的表現必須在價格可承受、資源有限的基礎上進行創新。這樣的好處有很多,就像拓撲結構,或是蝴蝶翅膀的形狀,是由優化了的算法基礎上發展而來——使用最小數量的材料,而有最優的結構。雖然制造過程更加復雜,但制造的成本因為計算機技術,反而是遞減的。

記者:“蝠鲼”的設計還可以為建筑帶來哪些其他好處?

貝朗杰: 除了降低制造成本,結構的改進還有利于發揮整體的自然特性。傳統建筑的不同部分沒有形成一個真正的整體,而是各自作用,彼此毫不相干。但要讓“蝠鲼”對聲音特質的改變做出準確的反應,需要結構性的設計,在微結構上也不會因為程序控制的改變,而失去聲學上的平衡,它的功能首先必須是“整體的”。但另一方面,“蝠鲼”在模塊與模塊之間是相互獨立的,尤其現代化大樓需要在設計和建造上都實現高效率,你不可能因為設計而給施工帶來過高的難度。整個過程必須體現這樣幾個特點:蘊含了自然的算法規則,具備系統的復雜性和獨立性,系統的每個部分在精密計算后都可以產生“響應”,就好像被大腦指揮著一樣。

記者:給我們展望一下未來的主流建筑是什么樣的?

貝朗杰: 建筑已經從人類的形態轉變為非人類的,從維特魯威人式的“人被一個圈包圍”的被動式限定,到“人處于一個蛛網般復雜環境”的生態式自主響應。幾乎沒有“智慧”的白蟻在筑巢時,居然創立了如此精致的信息系統,并建造了復雜的建筑結構。在螞蟻的大腦或者基因里,并沒有一個關于巢穴的計劃、組織和控制機制,螞蟻之間甚至沒有直接的交流,因此,蟻巢的精致框架和復雜結構,完全是每個螞蟻單獨識別其他螞蟻留下的生物激素和存留物后,達成共識的結果。每個人對未來建筑都有自己的想象,最關鍵的一點,同樣在于行動的共識自主性——與其說萬物有靈,不如說萬物互相依存,這當然包括看起來最反自然的人類建筑。