力量訓練的生物學基礎和訓練原則

王安利,劉冬森

(北京體育大學運動康復系,北京 100084)

力量訓練的生物學基礎和訓練原則

王安利,劉冬森

(北京體育大學運動康復系,北京 100084)

“預防損傷的功能鍛煉”系列文章(3)

運動人體科學

隨著體育科學研究不斷發展,生物學知識為運動訓練的發展提供了微觀領域的理論基礎。基于近年來對力量訓練的理論研究成果,分別從形態學、生理學、生物力學等學科角度對力量訓練的生物學基礎進行闡述。在此基礎上,對科學合理的力量訓練需要遵循的基本原則進行了探討。通過闡述力量訓練的生物學基礎和基本原則,為讀者更好地應用和指導力量訓練打好基礎。

力量訓練;生物學基礎;訓練原則

在系列文章的上一篇文章中提到,力量素質是其它運動素質的基礎,也是運動損傷預防與康復的基石。力量訓練是體能訓練的首要因素,是提高運動成績最直接而有效的途徑,是競技運動中的重要手段與訓練內容。要正確使用力量訓練的方法與手段,指導力量訓練的實踐,應該首先了解力量素質的生物學基礎,掌握力量訓練的基本原則,才能保證訓練質量,減少運動傷病,才能使力量訓練更好地與專項結合,更好地為運動專項服務。

1 形態學和生理學基礎

1.1 骨骼肌系統 每一塊骨骼肌都是包含肌肉組織、結締組織、神經及血管的器官(圖1)。每塊肌肉都被致密的深筋膜所包裹,深筋膜的深層是結構較為致密的肌外膜;肌外膜向肌腹內深入,把肌肉分為若干個部分,稱為肌束;包繞肌束的膜結構為肌束膜,肌束膜深入肌束內包繞每一根肌纖維,膜結構稱為肌內膜。肌內膜與肌纖維膜間有基底膜,肌纖維(肌內細胞)的增生、損傷的結構性修復等方面有著重要作用。

肌內膜、肌束膜和肌外膜的彼此延續,形成了肌器官內完整的框架膜結構系統,其中伴行血管、淋巴管和神經,除對骨骼肌具有支持、連接、營養和保護作用外,對肌纖維活動也起著調整作用。肌肉的膜結構系統,在肌肉的牽張與收縮中,承擔著能量吸收、保護肌纖維和實施力傳遞等重要功能,是肌器官功能性實現的重要結構基礎。隨著訓練承載負荷的影響,膜結構系統在其結構、功能上產生適應性變化。如運動訓練可導致膜結構性增厚,抗張力能力加強等[1—2]。肌外膜、肌膜和肌內膜由肌腱相連,肌腱連接著骨膜,骨膜是覆蓋在骨面的特殊組織。任何肌肉的收縮在肌膜和骨頭上會產生拉力。四肢肌肉在骨頭上有2個附著點:近端(靠近軀干)和遠端(遠離軀干)。軀干肌肉的2個附著點被稱為上端(靠近頭部)和下端(靠近腳部)。傳統上,肌肉的起點被定義為近端或上端的肌肉附著點,止點被定義為遠端的肌肉附著點[1,3]。肌肉的膜系統與腱結構是肌肉實施其功能的重要連接與保護成分,其結構性適應是肌肉力量發展的基礎,功能性適應對肌肉力量的增強有重要意義,因此在力量訓練中要重視膜系統與腱結構。

一塊肌肉的力量取決于這塊肌肉全部肌纖維力量的總和。肌肉生理橫斷面是橫切肌肉所有肌纖維所得橫切面的總和,肌肉生理橫斷面的大小等于橫切肌纖維的線段總和與該塊肌肉平均厚度的乘積,反映了該肌肉肌纖維的數量和粗細;而肌纖維數量越多、直徑越粗,肌力就越大;故肌肉的生理橫斷面越大,肌肉力量就越大。肌肉生理橫斷面較大的肌肉會產生較大的等長收縮力量,相對力量也會增加。

新近研究表明,肌肉的絕對力量主要依賴于單根肌纖維的粗細而不是纖維的類型,即每單位橫斷面積的最大等長收縮力在快肌與慢肌中幾乎是相同的。肌纖維類型與每單位橫斷面積之間只存在弱相關或完全沒有相關[2]。肌纖維增粗的主要原因是肌球蛋白含量增加,除蛋白質、能源物質、毛細血管的數量增多外,同時伴隨著肌肉中結締組織的增多。肌肉結締組織中的膠原纖維起著肌纖維附著框架的作用。鍛煉能否增加肌肉纖維的數量,迄今為止尚無統一認識。動物實驗的研究結果證明,通過訓練可以使肌纖維分裂增生從而增加肌纖維的數量;多數學者認為,人的肌纖維的數量是由基因決定的,訓練不能使其數量增加。

1.2 神經肌肉系統 1個運動神經元和它所控制的肌纖維的聯合處稱為運動終板,盡管單一運動神經有時控制幾百條肌纖維,每個肌肉細胞只有1個神經肌肉接點。1個運動神經元與其控制的肌纖維被稱為1個運動單位[1]。

骨骼肌纖維組成具有明顯不同的形態和生理特性。根據顫動時間區分纖維,分為慢肌纖維和快肌纖維,1個運動單位由同一類型的肌纖維組成,因此,也可分為快肌運動單位和慢肌運動單位。

根據肌纖維ATP酶染色方法,一般將肌纖維分為I型,IIa型,IIb型。I型纖維直徑較細,肌漿較多,肌紅蛋白含量較多,線粒體數目較多,肌纖維無氧功率低,主要依靠有氧代謝產生的ATP供能;肌球蛋白ATP酶活性低,肌纖維收縮速度慢,收縮力量小,快速力量發展有限,但持續時間長,不易疲勞。II型纖維直徑較粗,肌漿和肌紅蛋白含量較少,線粒體數目也較少,肌纖維主要依靠無氧酵解產生的ATP供能,收縮速度快,收縮力量大,但持續時間短,易疲勞,主要是完成速度和爆發力的工作[1-2]。

強度低的運動主要是快肌纖維被動員,隨著強度的增大,快肌纖維開始被動員;力量訓練達到最大負荷的60% ~70%以上的快肌纖維將被動員。人體骨骼肌由不同類型的肌纖維混雜而成,在纖維的類型分布上有著較大的差異,這種差異不僅體現在個體之間,機體內不同的功能肌群之間也存在相當大的差異。以維持身體姿勢為主的骨骼肌中慢肌纖維所占百分比較高,以動力性工作為主的骨骼肌中慢肌纖維所占百分比較低[1-2]。快、慢肌的比例因人而異,有較大的個體差異。這種比例是由基因決定的,可能在決定某項運動能力中起重要的作用。

在性別方面,女性慢肌纖維比男性多,女性爆發力比男性差。從骨骼肌代謝特征來看,男性肌肉中快肌纖維代謝占優勢,這種現象可能與男性分泌更多的睪酮有關。在年齡方面,一般認為青少年時期肌纖維類型的百分比組成無太大差異,隨著年齡增長,慢肌纖維百分比增加,快肌纖維百分比下降。快肌纖維的面積也隨年齡增長而減小,而慢肌纖維面積基本保持不變[2]。肌纖維比例是遺傳決定的,但運動可以干預某一類肌纖維優先發展。優先發展快肌還是優先發展慢肌是項目的內在需要決定的,要研究運動項目內在的規律性,當然也包括肌肉供能的規律。訓練最重要的是要有針對性,要符合項目的規律和特點。對項目的規律和特點不了解,就無法科學地安排訓練。訓練方法的選擇,運動量、運動強度的選擇以及訓練要實現的目標,取決于對項目規律的認識程度。

1個運動單位的所有肌纖維被運動神經激活后同時收縮,肌肉控制的程度取決于每個運動單位支配的肌纖維數量。不同運動單位的肌纖維相互混合在一起,這種交叉分布改善了一定的肌肉橫截面內動員的肌纖維與毛細血管的數量比,利于長時間最大收縮時肌肉的能量供應。在運動過程中,運動單位的興奮閾值不同,參與工作的先后順序不同,慢肌運動單位的體積小,興奮閾值低,易興奮,先參與工作;隨著負荷的增加,運動神經傳出的信號強度增加,興奮閾值較高、運動單位體積較大的白肌逐步動員參加工作。肌纖維征召活化的順序是:I型肌纖維→IIa型肌纖維→IIb型肌纖維[4]。在肌肉自主性收縮過程中,運動單位募集是按照運動單位的大小,由小到大依次進行的。運動單位募集的有序性,表明了運動單位的動員依賴于負荷的增加,只有最大的負荷才能達到運動單位最大限度地動員。因此,大負荷的肌肉刺激是對肌肉神經控制訓練的重要條件與措施[2,5]。

肌肉的輸出功率由所需要的力量輸出水平決定,肌肉的力量輸出水平由運動單位頻率變化或激活程度決定。中樞神經系統可以通過改變參與工作的運動單位數量和支配骨骼肌的運動神經元沖動發放頻率(即運動單位動員的量和活化的同步性)來改變肌肉力量[1,5]。力量訓練可以使運動中樞的機能得到改善,運動中樞能夠產生強而集中的興奮過程,發放同步的高頻率興奮沖動,募集更多的運動單位參與工作,并使運動單位激活的同步性進一步加強。

神經對肌肉的支配能力是決定力量的重要因素。經過訓練的人,大約可動員80%、甚至90%以上的肌纖維來參加工作,沒有經過訓練的人只有40% ~50%、至多60%的肌纖維參加工作[1,5]。運動訓練可以增加運動單位的募集而增加肌肉力量。此外,在神經系統的調節下可改善主動肌和拮抗肌、協作肌、支持肌間的相互協調關系。肌群間協調性的改善,是通過訓練后人腦皮層運動中樞興奮和抑制過程在時間和空間上更加集中的結果。人腦皮層機能靈活性的改善,即興奮與抑制相互轉換速度的提高,與爆發力的增強密切相關[6]。

1.3 循環系統和呼吸系統 循環系統的主要任務是運送營養物質和清除廢物,同時維持身體機能內環境。實踐證明,長時間的肌肉運動能力需要支撐系統,特別是心肺機能的支撐,同時力量訓練也會對心血管功能產生影響。Dihogo等[7]分析研究了不同強度和不同恢復時間間隔的抗阻訓練下的血流動力學反應,發現不同強度的訓練會引起血壓改變。Tucker等[8]通過流行病學研究得出,每周進行4~7 h的力量訓練可降低高膽固醇血癥的風險,高質量的力量訓練與降低高膽固醇血癥的風險密切相關。

呼吸系統的主要功能是進行氧氣和二氧化碳的基本交換。力量訓練時要注意瓦爾薩瓦爾現象,即進行較費力的活動時,機體會不自主的閉住呼吸,此時會厭軟骨會蓋住喉部以對抗壓力。這種現象會造成胸腔壓力急劇上升而阻斷靜脈環流、中斷冠狀動脈循環,降低腦部氧氣供應量。在進行力量訓練時,適當呼吸技巧的指導是非常重要的,一定要提醒運動者不能憋氣,用力時需同時呼吸[4]。

2 生物化學基礎

2.1 生物的能量系統 大分子營養素如碳水化合物、蛋白質和脂肪分解成小分子時伴隨生物能量的釋放,這是肌肉收縮的能量來源。三磷酸腺苷(ATP)將產生的能量儲存在高能磷酸化學鍵中,釋放供肌肉活動之用,如果沒有充足的ATP,肌肉活動和生長則無法實現。

機體的肌細胞中存在3種基本供能系統:磷酸原供能系統、糖酵解供能系統、有氧氧化供能系統。磷酸原供能系統和糖酵解供能系統的第1部分屬于無氧代謝,在肌細胞的細胞質內發生;檸檬酸循環、電子轉運和有氧氧化供能系統則屬于有氧代謝,在肌細胞內的線粒體中進行。碳水化合物、蛋白質和脂肪這3種基本營養物質中,只有碳水化合物是不需要氧氣就能進行新陳代謝產生能量的,故碳水化合物在無氧代謝中是不可或缺的。3種能量代謝系統都在給定的時間內進行,每種能量代謝系統的作用程度首先取決于運動的強度,其次取決于運動的持續時間。

2.2 限制肌力的生物化學因素 運動中可利用的糖原儲備是有限的,人體全部的肌肉里大約儲存有300~400 g的糖原,肝臟里儲存了70~100 g的糖原。糖原消耗率與運動強度有關。在中高強度運動中肌糖原是更為重要的能量來源,而在低強度運動中肝糖原更為重要,其重要性隨著運動持續時間的增加而增加。糖原的消耗是主要有有氧代謝供能的長時間、低強度運動和無氧代謝供能的短時間、高強度運動2種限制因素[1,8]。力量訓練后限制肌肉蛋白合成的主要因素是糖原,在力量訓練時必須保證糖原的供給。肌糖原含量在一定程度上決定著力量耐力水平。從能量代謝角度上講,發展力量素質的關鍵因素之一是提高肌肉中ATP、CP、肌糖原和蛋白質的含量及其代謝能力[9]。

進行不同項目的運動訓練時,特定的運動強度和休息時間可以動員特定的能量系統。在肌力訓練中可采用一系列高強度或恒定負荷練習,其間穿插一定的間歇,富有針對性地發展肌肉各代謝系統的供能能力。需要注意的是,有氧訓練與無氧訓練同時進行會有一定的干擾,會減少肌維度和最大肌力,對于速度、爆發力有關的運動項目有負面影響。在無氧運動項目中開展大量的有氧耐力訓練以幫助機體恢復不是必須的,為無氧項目制定有氧訓練計劃時必須謹慎[1,10]。

3 生物力學基礎

有效的力量訓練以基本運動力學知識為基礎,尤其體現在力增加速率(Rate of Force Development,RFD ) 、沖量、拉伸—收縮循環(Stretch-Shortening Cycle,SSC)、反應能力、快速力量和耐力以及它們在耐力和爆發力運動中的角色等方面[11]。發展力量素質的生物力學基礎即技術因素,表現為運動員的協調性、運動技術、關節的活動范圍、肌群之間的平衡等,是影響力量發揮的1個因素。

從生物力學的角度講,力量是神經肌肉系統通過內部神經過程和能量代謝過程,以肌肉收縮來克服阻力或對抗阻力產生作用,或使物體保持一定狀態上。馬特維耶夫認為,力量是通過肌肉緊張克服阻礙行動的機械力和生物機械力并對抗它們,從而保障行動效果的能力(除重力、慣性力、外部環境的反作用力之外)[12]。肌肉力量的本質可以說是肌肉工作克服內、外負荷所表現出來的多樣性機能[5]。

運動訓練中涉及的肌肉大多借由杠桿系統發揮作用。杠桿是在力的作用下繞著1個支點轉動的剛性結構或者部分剛性結構。肌肉使四肢繞著關節運動,大部分骨骼肌都以費力杠桿進行運動。在運動中,肌肉和肌腱產生的力遠大于手足施加于外物或地面的力,承受內部壓力大而易致受傷。骨杠桿的機械效益對肌肉的收縮力量有直接影響,機械效益常常會隨著運動中肌肉的拉力角、阻力臂、力臂的相對長度等發生變化。運動員在訓練和比賽中實施各種力量時,若能充分利用骨杠桿的機械效率,調整肌肉對骨骼的牽引角度、改變杠桿的阻力臂與力臂的相對長度,則能有效地提高肌肉力量。

4 力量訓練的原則

4.1 大負荷原則 大負荷原則是為有效提高最大肌力,訓練時的肌肉阻力負荷應該接近(大于最大負荷能力的2/3)、達到甚至超過肌肉所能承受的最大負荷。通常小于最大負荷80%的負荷對提高最大肌力的效果不明顯。大負荷原則的生理機制是肌肉各運動單位的興奮性不同,當阻力負荷較小時,只有興奮性高的運動單位產生反應;隨著肌肉負荷的阻力逐漸增加時,中樞動員的運動單位的數量也增加,同時興奮發放的頻率也增加。足夠大的負荷對中樞神經系統刺激大,能使運動中樞發出更強的信號,從而調動更多的運動單位參加同步收縮。

4.2 漸增負荷原則 漸增負荷原則也被稱為超負荷原則,是發展肌肉力量最基本的原則。超負荷原則是訓練時的負荷要超過原來的負荷,即大于或超過已經適應了的負荷。并不是指負荷要大于本人的最大負荷能力。超負荷原則的生理基礎在于使肌肉得到極大的刺激,產生一定的生理適應,使肌力增加。打破原有的適應,建立新的適應,不斷循環提高。只有不斷地提高訓練,不斷地產生新的適應,肌肉的力量才會不斷提高。

4.3 專門性原則 專門性原則是指所從事的肌肉力量練習應與相應的運動項目相適應,肌肉對施加負荷有專一的適應性。肌肉收縮方式受訓練方式的影響,如用力時關節的角度、負荷的重量、完成動作的速度和節奏等因素。在訓練過程中不能只為練力量而練力量,力量訓練必須符合專項的需求,與專項技術動作結合。否則可能會出現另一種結果,即力量素質提高了,但對專項成績的提高卻沒有幫助。

4.4 負荷順序性原則 負荷順序性原則是指力量練習過程中應考慮前后練習的科學性和合理性。總的來說應遵循先練大肌群,后練小肌群,相鄰的訓練動作避免使用同一肌群的原則。訓練大肌肉時,運動中樞的興奮面廣、興奮程度高,在練習過程中不僅可以提高練習肌肉本身的力量,由于興奮的擴散作用,還對其他肌肉有良性刺激作用。此外,由于大肌肉相對不易疲勞,而小肌肉練習易疲勞,若先練習小肌肉,小肌群疲勞后,將影響大肌肉練習動作的質量,甚至導致大肌群力量無法完成,容易導致肌肉的過度疲勞和肌肉損傷。

4.5 合理時間間隔原則 力量訓練計劃應尋求2次訓練課之間的適宜間隔時間,使下次力量訓練在上次訓練出現的超量恢復期內進行,從而使運動訓練效果得以積累。訓練間隔時間與訓練時間和訓練量有著密切的關系,訓練強度和訓練量大,訓練間隔時間應長。最近的研究表明,每周進行3次力量訓練的效果并不比每周進行2次力量訓練的效果好。

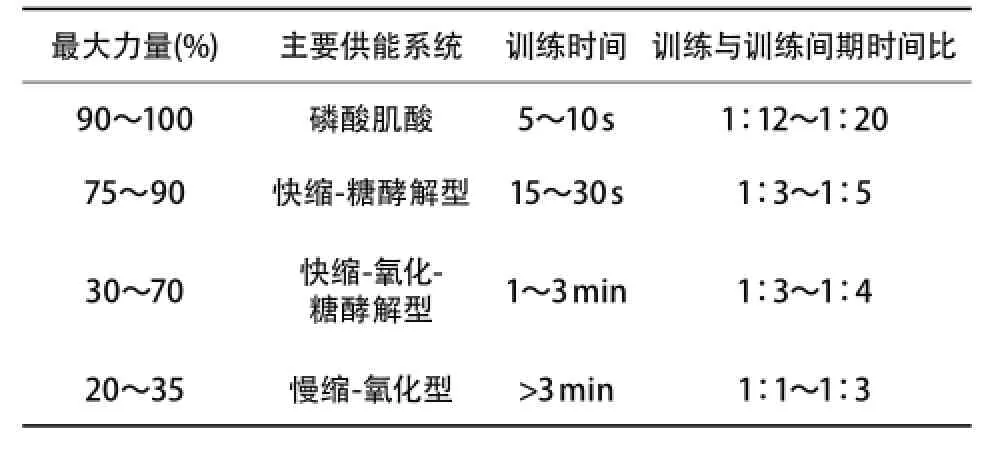

訓練的目的不同,負荷的強度不同,力量訓練時運動與休息時間比值不同(表1)。確定運動與休息時間比值最重要的因素是力量訓練的負荷強度。進行接近最大負荷的力量訓練時(85% ~100%最大功率),機體主要依賴直接的儲備能源提供能量,運動可持續的時間一般為5~10 s,休息的時間間隔約為工作時間的10~20倍;進行小負荷訓練時機體的能量供應主要來自于能源物質的有氧氧化,可以較長時間提供能源。因此,運動組間的休息時間的長短就不重要了。

表1 訓練強度與訓練間歇時間的一般要求

4.6 全面性原則 全面性行原則是指發展力量素質時,不僅要注意大肌群的力量,更要注意小肌群力量的發展。全面性原則的另外一層含義是,全身各主要肌群必須均衡發展,包括主動肌與拮抗肌之間的力量平衡、肢體兩側的同名肌的力量平衡、肢體內外側的力量平衡、穩定肌群和動力肌群之間的力量平衡、動力鏈中所有環節均衡發展等。動力鏈上的任何一個環節出現問題,都會影響技術動作的質量,或都會影響運動成績。力量訓練必須全面,不允許出現薄弱環節。

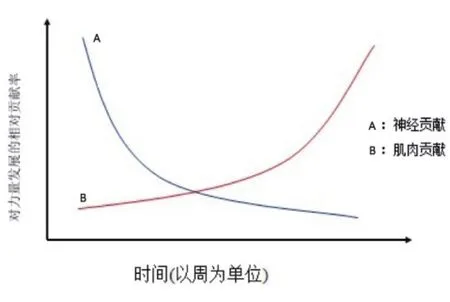

4.7 經常性原則 根據目前的研究和實踐,人們已經比較清楚地了解了神經系統和肌肉組織發展在力量素質發展的作用規律,即早期力量素質的發展主要依賴神經系統的作用,即通過增加神經沖動的強度,提高對肌纖維的募集能力,動員更多的肌纖維同時參加工作來提高肌肉力量。在1~2周的力量訓練后神經系統的支配能力就可得到改善,如果此時終止力量訓練,已獲得的力量素質會很快退回到訓練前的水平。隨著訓練時間的延長,肌肉組織發展,肌肉維度增加,對力量素質的貢獻就越大(圖2)。

圖2 神經適應和肌肉適應與力量增加之間隨著訓練時間推移的變化關系

究竟需要多長時間產生適應性變化仍存在爭議。研究者認為,對力量訓練刺激的組織適應一般約6周左右開始發生;部分研究者認為,肌肉組織結構產生適應需要8~12周。此后如需保持力量訓練的成果,需要常年堅持系統的力量訓練;如果需要不斷地提高運動員的力量,就必須不斷地增加訓練中的負荷強度,并長期系統地堅持力量訓練。

力量訓練的經常性原則是提高肌肉質量和預防延遲性肌肉酸痛所必需的。未經訓練的肌肉長時間參加工作,或肌肉的工作超過了肌肉習慣的負荷,就可能引起損傷,延遲性肌肉酸痛是在進行了不習慣的練習、練習超出了運動員習慣的強度或長期中斷力量訓練又開始力量訓練后出現的。從已有的經驗看,預防延遲性肌肉酸痛最有效的方法依然是有規律的、系統的力量訓練。

4.8 整體控制訓練負荷原則 整體控制訓練必須考慮與訓練有關的多種因素,如訓練量、訓練強度、專項特點、訓練方法手段、個體差異等諸多因素。在安排力量訓練時,要將力量訓練納入某一專項的整體安排來統一考慮。力量訓練是運動員整體訓練的有機組成部分,而不是訓練的額外部分,如果在安排訓練時,沒有很好地把專項訓練和力量訓練有機結合起來,就很容易導致過度疲勞。貫徹整體控制訓練負荷原則,既保證訓練效果,又避免運動員因負荷過度而導致損傷,避免過度訓練發生。

5 小 結

隨著體育科學研究的深入,形態學、生理學、生物力學等生物學知識與訓練學理論緊密結合并滲透到力量素質的訓練中,形成了1套完整的交叉學科理論體系。生物學知識在探討肌肉運動規律、指導肌力訓練和提高肌肉力量素質方面已取得顯著的成果。

科學合理的力量訓練可以優化其訓練效果,減少損傷發生。在進行力量訓練時應遵循以下幾項基本原則:大負荷原則、漸增負荷原則、專門性原則、負荷順序性原則、合理時間間隔原則、全面性原則、經常性原則和整體控制訓練負荷原則。

本篇文章就力量訓練的生物學基礎和力量訓練的基本原則進行了闡述,其目的是為更好地應用和指導力量訓練打好基礎。

在下一次的文章中,我們將就力量訓練的強度和強度控制進行闡述和探討,以便正確地指導力量訓練,保證訓練質量,減少運動傷病,使力量訓練更有針對性。力量訓練的針對性主要表現在以下方面:使力量訓練更好地與專項結合,更好地為運動專項服務,如最大力量、爆發力、速度力量訓練時的強度區別;使力量訓練更好地為健身愛好者服務,如體型較瘦弱的人如何增加肌肉體積,再如怎樣鍛煉可以獲得更好的肌肉線條;為提高健康水平服務,如老百姓怎樣利用力量訓練提高健康水平等。

[1] Thomas RB, Roger WE.朱學雷譯.體能訓練概論[M].美國體能協會.2010:4-54;86-93.

[2] 張勝年.肌肉力量訓練與損傷生物力學基礎[M].石家莊:河北科學技術出版社.2007.

[3] 李培,武傳鐘,陳作君,等.肌力訓練生物學基礎研究綜述[J].武漢體育學院學報,2006,40(8):69-78.

[4] Mary Y, Laura AG. 黃月桂譯.個人體能訓練理論及實踐[M].臺北:美國體適能協會臺灣分會,臺北市立體育學院:23-70.

[5] 陸愛云.運動生物力學[M].北京:人民體育出版社.2010:295-309.

[6] 吳花.體能訓練中發展力量素質的依據和方法[J].江西金融職工大學學報,2006,19:311-312.

[7] Dihogo GM, Felipe JA. Analysis of hemodynamic responses to resistance exercise performed with different intensities and recovery intervals[J].Health,2013,5 (2):159-165.

[8] Tucker LA, Silvester LJ. Strength training and hypercholesterolemia: an epidemiologic study of 8499 employed men[J].AJHP,1996,11(1):35-41.

[9] 劉大海,武傳鐘.國內力量素質訓練理論成果的綜述研究[J].吉林省教育學院學報,2010,26(4):119-120.

[10] 馮連世.21世紀運動生理學和運動生物化學研究展望[J].中國體育科技,2002,38(1):14-15.

[11] Foran B.袁守龍譯.高水平競技體能訓練[M].北京:北京體育大學出版社.2006:62-66.

[12] 尹軍,余濤.核心部位集群力量訓練試驗研究[M].北京:北京體育大學出版社.2012:3-4.

Biological Basis and Principle of Strength Training

WANG An-li, LIU Dong-sen

(Sport Rehabilitation Department, Beijing Sport University, Beijing 100084, China)

With development of sports science, biological knowledge provides microscopic domain theory basis to exercise and training development. Based on theoretical research results of strength training in recent years, this thesis describes biological basis of strength training in morphology, physiology and biomechanics perspectives. On this basis, this article also discusses basic principles for scientific and rational strength training. Through elaboration of biological basis and principle of strength training, suggestion is provided to readers for better implementation and guidance of strength training.

strength training; biological basis; training principle

G804.53

A

1004-7662(2014 )05-0072-06

2014-05-12

王安利,教授,博士,博士生導師,研究方向:運動康復、體能訓練。