大城市住房建設中的空間失配及其成因解析——以上海市為例

彭敏學

0 引言

我國城市土地與住房制度的改革恢復了城市住房建設中的空間競價原則。大都市區化過程中城市空間的非均衡發展改變了住房發展所依附的空間結構。在大城市人多地少空間約束下,住房建設的空間失配深刻影響著大城市的住房發展績效,已成為引發當下住房問題的主要原因之一。

對空間失配命題的傳統研究主要關注就業與住房兩方面的空間匹配。有學者[1]認為,在城市急劇擴張的過程中,大都面臨著不同程度的人口空間失配問題。居住與就業的空間分離,升高了低收入階層的通勤成本,也導致了交通擁擠、社會隔離等社會問題[2]。在有限空間資源的約束下,競價原則勢必將影響商品住房的建設選址,而保障性住房建設也存在不同程度的空間“錯置”問題[3-5]。國外學者[6]通過空間分析發現黑人等少數族裔的居住與就業分離導致了貧困和失業率升高,并產生了社區衰敗、犯罪率上升等一系列社會問題。除了社會可接受性外,工作機會的空間失配、交通方式的局限以及住房政策和消費者歧視都是導致空間失配的重要因素[7]。

住房建設的空間失配也可以從住房市場的空間分割視角展開研究。因為住房具有耐久性、空間固定性、多樣性等特征,相對于特定的住房需求而言,可選擇的交易范圍非常有限。城市住房市場本質上是圍繞特定就業中心與居住地形成的“中心—外圍”市場聯系。由于“成熟區位土地短缺”和“有效空間”粘性供給的約束,使得住房產品的消費必須經由“空間替代”才能實現。一旦空間替代被打破,就會造成住房供給的空間失配,進而形成市場的空間壟斷,降低住房供給的效率,最終影響社會的和諧穩定。

市場條件下大城市的外向擴張,會不可避免地形成人口與就業的空間分離,進而導致不同程度的住房空間失配。在西方大城市,空間失配往往表現為種族隔離等社會問題。但在我國快速城市化過程中,住房空間失配更多表現為一種大都市區化過程中出現的空間經濟問題。探求在空間增長的過程中降低“空間失配”不利影響的政策措施,將是解決大城市住房問題的關鍵之一。為此,本文以上海為例,從市場分割的視角入手分析上海市住房建設的空間失配問題,并延伸討論住房建設空間失配的影響及其成因機制。

1 大城市“就業—居住”空間中的“核心—外圍”結構

1.1 大都市區化引發巨量住房需求

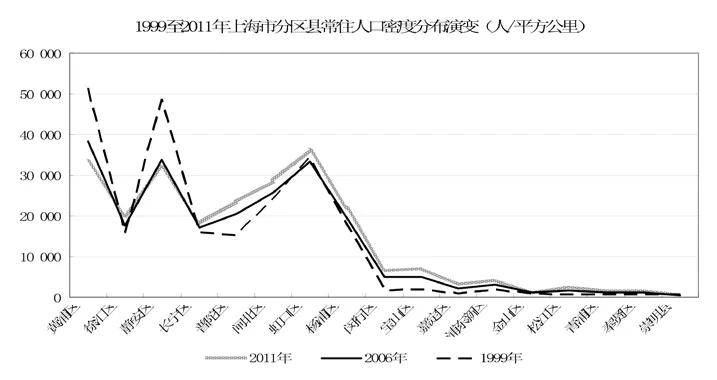

供應方式與空間選址是決定住房供給效率的關鍵因素。在快速城市化背景下,上海市常住人口從2000年的1 640萬增加至2011年的2 347萬。生產活動與生活消費在大城市全域范圍內的統一布局推動了大城市及其周邊地區的大都市區化進程。1999年至2011年間常住人口分布發生了巨大的變化,中心城區人口密度的降低、外圍地區人口密度的上升,人口密度分布曲線變得更為“平坦”(圖1)。中心城區人口過于稠密的狀況得到了扭轉。大都市區化改變了住房需求的基本空間分布。

城市大都市區化延展了住房建設的空間邊界,使容納大規模常住人口成為可能。而住房供應的市場化改革則釋放了房地產市場生產力,在很大程度上提高了城市居民的居住水平。上海市區人均住房居住面積從1978年的4.5m2/人增加至2008年的16.9m2/人。住房建設在空間上全面鋪開的同時,上海市住房供應結構也完成了由“福利性”住房主導向以“商品化”住房主導的轉變。全市租用商品房和購買商品房的比重由2000年的15.5%上升至2010年的69%。租用公房、購買公房與經濟適用房的比重由2000年的52.6%減少至2010年的16%。住房供應的全面商品化與城市空間的外拓改變了各類住房的數量供應結構與空間分布結構。

1.2 大城市“就業—居住”空間中的“核心—外圍”結構

盡管大都市區化促成了產業與居住的外拓,在總體上達到了外向疏解的目標。但過程中“就業”與“居住”之間匹配程度的巨大變化則深刻影響著住房的有效供給。引入就業—居住空間偏離指數Oij分析上海的就業—居住空間偏離情況。公式中Oij是j區第i年份的就業—居住偏離指數,Wij為j區第i年的就業人口數,Wi為全市第i年份的就業人口①在不考慮偏好差異的情況下,就業與居住的空間分布越均衡,區域內住房資源的利用率就越高。本文就業人口采用全社會從業人口表示,居住人口采用常住人口表示。;Rij為j區第i年份的常住人口數,Ri為全市第i年份的常住人口。當偏離指數等于1,表明區域內的就業與居住功能相對平衡;指數大于1或小于1,表明區域內居住與就業存在空間失衡,大于1表示就業人口比重高于居住人口比重,反之亦然。

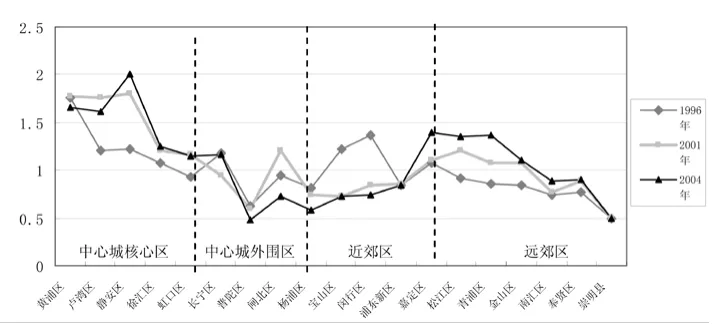

空間斷面分析表明,從1996年到2004年之間,上海就業—居住空間結構發生了較大的變動。隨著“退二進三”空間戰略不斷深化實施,上海中心城區核心地區吸納了大量面向生活服務的商貿業與創意、研發、管理等現代生產服務業的就業機會,其就業中心地位得到了進一步強化②關于上海城市空間范圍界定主要有4種方法(彭震偉,2002;高向東,2004;湯志平,2004),即方向距離法、行政區劃法、環線劃分法和圈層距離法,其中行政區劃法因較易獲得既有的統計口徑數據而成為界定城市空間范圍的主要依據。為了簡化分析,將上海全市劃分為四個空間范圍,其中“中心城核心區”包括:黃浦區、盧灣區、徐匯區、靜安區、虹口區;“中心城外圍區”包括:長寧區、普陀區、閘北區、楊浦區;“近郊區”包括閔行區、寶山區、嘉定區、浦東新區;“遠郊區”包括:金山區、松江區、南匯區、奉賢區、青浦區和崇明縣。(圖2)。而楊浦區等中心城外圍地區卻經歷了生產性企業外遷、居住空間大規模進駐的“換血”過程,“就業—居住”空間偏離指數逐步降低。由此,就業—居住指數在中心城核心地區與近郊地區之間的落差進一步加大(圖2,圖3)。

圖1 1999年至2011年上海市分區縣常住人口密度分布演變 單位:人/km2

圖2 上海市城市空間層次劃分示意圖

圖3 1996年至2010年上海市各區縣就業—居住功能空間失配情況 單位:偏離指數

與此同時,在新城建設的推動下,郊區產業與居住空間得到了快速擴展。經過多年發展,嘉定、松江、青浦三區已經形成了較為成熟的建成區。但就業與居住的擴展并非是同步進行的。從1996年、2001年、2004年的數據可以看出,“就業—居住”偏離曲線呈間隔外向波動的趨勢。產業空間的外向布局帶動了郊區居住空間的發展。在居住與生活服務設施不斷完善的帶動下,近郊寶山、閔行等區就業與居住逐步走向均衡。而隨著產業空間的進一步外拓,近郊外圍與遠郊地區的松江、青浦等區就業比重逐年升高,已成為重要的就業集聚空間。

注:住房建設數據根據上海統計年鑒2004年至2006年統計數據平均值整理,并進行標準化處理而成,就業—居住偏離指數根據2004年上海市地方志從業人口和常住人口數據統計分析得出,并進行標準化處理。

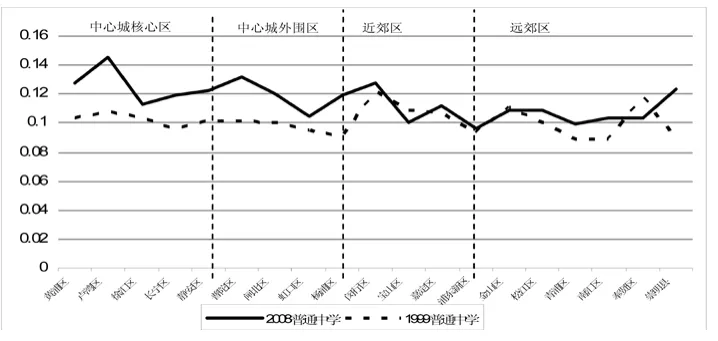

圖5 上海市1999年至2008年分區縣普通中學教育階段教職工與在校學生人數比 單位:100%數據來源:2000年與2008年《上海市統計年鑒》。

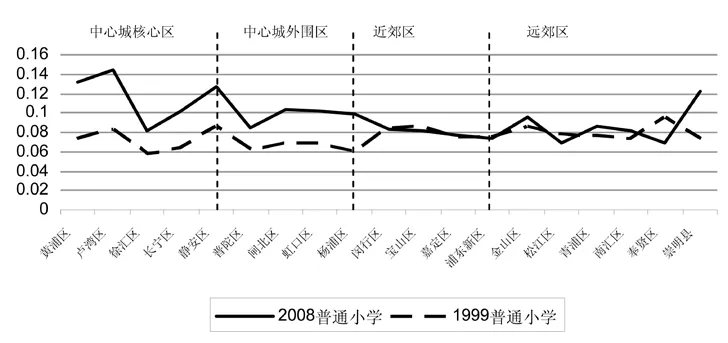

圖6 上海市1999年至2008年分區普通小學教育階段教職工與在校學生人數對比 單位:100%數據來源:2000年與2008年《上海市統計年鑒》。

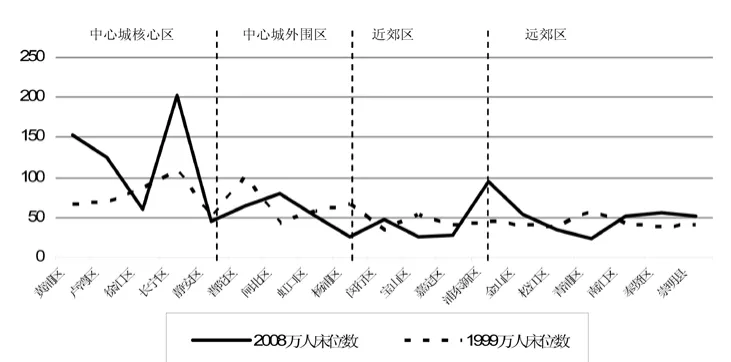

圖7 上海市1999年至2008年分區縣醫療衛生條件對比 單位:床位/萬人數據來源:2000年與2008年《上海市統計年鑒》。

分析表明,盡管從就業—居住分布的均衡度看,上海已經具有向“多中心”發展的趨勢,但是若考慮中心城核心區與外圍區就業與居住的絕對規模,“核心—外圍”的空間結構仍未打破。尤其在中心城內核心區與其周邊地區的“核心—外圍”地區之間就業居住偏離程度進一步加劇。

2 大城市住房建設中的空間失配現象

2.1 增量住房建設的空間偏離

不同于計劃經濟時期圍繞企業或機關單位的“工人新村”和“機關大院”等形式的建設模式,市場化條件下“就業—居住”的統一組織非常困難,兩者間的空間偏離往往難以避免。截取2004至2006年上海市各區縣新增居住房屋面積、實際銷售住房面積、新建竣工住房面積指標數據,將增量住房建設數據與“就業—居住”偏離指數進行標準化對比可以看出,上海市的住房建設大都位于中心城外圍和近郊地區,與就業集聚區的空間分布存在明顯的空間錯位。

過大的偏離將加大通勤成本,增加交通負擔,影響住房資源的配置效率。在用地緊缺的限制下,中心城核心地區的住房建設量低于平均水平,與就業集聚水平相差懸殊(圖4)。很明顯,中心城核心地區因為用地的限制無法提供與就業相匹配的居住空間,其住房稀缺的問題很難得到緩減。雖然近遠郊相鄰地區住房建設規模和就業比重都較大,空間匹配程度較高,但在生活服務等城市功能發育完善之前,近郊區大規模的增量住房建設很難形成有效的住房供給。盡管2004年至2006年間上海近遠郊交界地區的年均新增居住房屋面積總量較大,但實際銷售的住房面積比重卻比較小。部分新增住房建設并未能形成最終的“有效供給”。

2.2 公共設施的極化供給

住房消費涉及到包括公共服務設施在內的一籃子物品與服務。居住公共服務設施的供給是住房選址的重要考量因素。在市場化條件下,增加城市交通和市政設施等公共產品的供給能夠提高住房的區位替代性,利于居民在不同地域之間“用腳投票”,促進樓盤之間的競爭,起到平抑整個城市房地產價格的作用[9]。

然而在實際的住房建設中,公共服務設施卻未必能與住房建設形成良好的配套。為了推動城市功能的調整、確保重大項目建設,上海規劃了寶山、嘉定、青浦、松江、閔行、南匯、浦東等7個區共15個基地,規劃總用地面積約21km2,規劃總建筑面積約2 132萬m2。但類似近郊進行大規模住房建設的同時,教育、醫療等公共服務設施的供給卻未能同時跟上。通過對比統計數據可以發現,雖然1999年至2008年間中心城區與遠郊邊緣地區的教育與醫療服務條件都得到了進一步的提升,但是中心城核心地區的服務水平的改善程度遠高于近郊地區(圖5-7)。與住房供給緊密相關的公共服務設施供給未能與中心城區人口導出和住房建設趨勢相吻合。

相對于住房建設的“郊區化”趨勢,1999年至2008年間上海基礎教育和醫療服務的供給都呈現出向中心城“空間極化”的趨勢。公共服務供給的中心集聚與城市住房建設的外向拓展之間存在一定的“空間錯位”。雖然住房選址在近郊地區,但居民對中心地區公共服務設施的依賴并未消失,城市中心地區住房的吸引力遠遠高于近郊地區。這在很大程度上放大了中心城區住房資源的相對稀缺性,引發了開發商對中心城區優勢區位住房建設用地的爭奪。

2.3 軌道交通建設中的空間問題

“空間失配”不僅源于住房與就業間距離要素的影響,限制居民到郊區就業的主要障礙也不僅是地理上的距離,空間失配的根本原因是不同居民之間“交通模式”的錯置,缺少有效的以小汽車為主的個人交通方式。合理的交通設施建設將促成城市住宅建設的有效空間擴展[10]。對于我國高密度的城市發展而言,大運量的軌道交通系統可以使城市近郊區擺脫地理空間位置的牽制,延伸大城市住房供給的有效邊界,提高城市住房和公共服務設施乃至城市整體土地資源的利用效率。

但是,當下軌道交通的建設仍有待改進。以上海為例,中心城區軌道交通站點的布局無法與中心城區的公共服務中心形成充分的空間耦合。郊區軌道交通站點的分布具有明顯的地面“公交化”特征,即近郊區站點間距較小,站點的密集布局又與普通公交產生了競爭,阻礙了軌道交通與巴士等公交方式的接駁組織[11]。根據上海市第三次綜合交通調查數據,上海市居民使用軌道交通平均出行時間為50—60min,而其中車站兩頭接駁時間平均達到30min,占到出行總時間的50%,軌道交通線路之間的平均換乘時間也高達8min。軌道交通使用者中60%為沿線步行客流,軌道交通站點輻射范圍較小。

在郊區軌道交通建設中,地方區縣較大的土地支配權和利益驅動使軌道站點選址一再加密,現實中軌道公共交通的建設僅僅惠及了沿線附近區域的少量居住區塊,未能與接駁巴士、巴士等普通公交方式相銜接,降低了大運量軌道交通的空間組織效能,最后導致軌道交通與住房建設用地間的錯位,將住房競爭局限在以中心城為主的空間內,減少了城市居民對住房的選擇余地。

2.4 大城市住房供給的空間失配

除了居住與就業、公共服務設施和交通條件等中觀層面的功能耦合,微觀層面的住房供給結構亦是決定整體住房供給效率的重要因素,過于商品化的供應方式勢必將導致住房供給的空間失配。

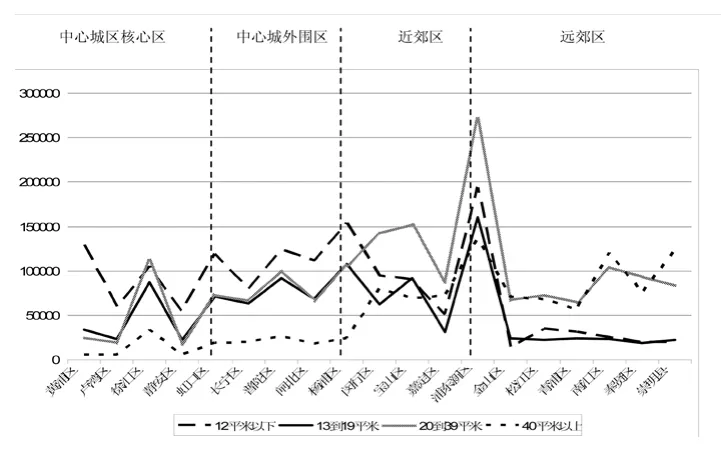

以“單位”配給為主的計劃體制在城市中心地區留下了大量的小戶型住房。以上海市為例,在住房改革初期的2000年,中心城核心地區大量人均面積小于12m2的住房的比例遠高于其它類型住房,很好地滿足了企業、機關工作人員的住房需求。在中心城外圍近郊地區,人均住房面積高于20m2的家庭戶數則較高。在遠郊區,除了少量工業基地配套建設住房以外,大都為人均40m2以上的村鎮自建住房。不難發現,中心地區小戶型住房比重偏大,而外圍地區大戶型住房比重偏大,從中心城核心區到近郊區,各類住房之間的比重關系呈現出“空間反轉”(圖8-9)。計劃導向的住房供應在“城”與“鄉”之間劃定了嚴格的界限,城市與鄉鎮不同的住房供應方式形成了改革初期住房市場的空間分割。

在“退二進三”城市更新與舊城、舊里改造的不斷推進下,大量商品住房住區的建設大大改變了各區位的住房供給結構。新的建設規范和新住房需求的引入,提高了較大人均面積住房比重,抬高的住房門檻將中低收入群體排擠出了城市中心。盡管商品化建設降低了中心地區較小人均面積住房的供給,但以原有公房為主的大量小戶型存量住房的存在還是保持了城市中心地區住房消費的選擇性,避免了因單一大戶型商品住房供給引起空間壟斷。但隨著商品化開發的不斷鋪開,這一“先天優勢”再也難以阻擋由中心區位壟斷所引發的住房矛盾。

2005年以來,針對住房建設中存在的問題,國家采取了一系列政策進行調控,試圖改變增量住房的供給結構。在2006年“國六條”“70、90”等調控政策的影響下,中心城核心地區人均40m2以上住房的比重得到了有效的控制,大量90m2及以下中小戶型住房的建設豐富了供給結構。但在商品住房建設全面鋪開的影響下,核心地區與外圍地區之間在住房供給上呈現一定程度的“同構”化趨勢,表現為中大戶型住房供給比重上升,小戶型住房的增量供給大幅度降低。這使得城市外圍地區住房需求難以在中心城核心區實現“住房條件換距離”的空間替代。

與此同時,“兩個一千萬”等大型住房安置基地的建設提高了郊區小戶型住房的比重。近郊與遠郊地區的人均19m2以下的住戶比重得到了快速提升。而國家禁止別墅等住房類型開發的政策在一定程度上抑制了近郊區大戶型住房供給的增長,減少了中心城區溢出的高端住房需求在近郊區的替代性選擇。可以推理,在剛性的住房消費要求下,大量的住房需求將被“固化”在中心城區,加大中心城區的供需矛盾。

3 住房建設空間失配的市場影響

3.1 導致住房價格的快速上漲

圖8 上海市2000年各分區按人均住房面積分的城鎮家庭戶數(戶)

圖9 上海市2010年各分區按人均住房面積分的城鎮家庭戶數(戶)

圖10 2000年至2006年上海市各分區住房銷售價格變化 單位:元/m2

圖11 1998年至2005年上海市批準預售住房面積的空間分布特征 單位:萬m2數據來源:1999年至2006年“上海市房地產市場”統計資料。

住房供給空間失配最為明顯的影響就是住房價格的快速上漲。因為城市中心地區住房需求的增長無法通過既有空間結構外向的延展而解決,市場的空間分割③空間分割:源于住房自身的特殊商品屬性,住房市場具有天然的“分割”特征。空間壟斷使城市住房具有一定的分割特征,難以形成統一的市場。將引發開發商的壟斷定價,中心地區的住房價格將以超出人們預期的速度上漲。而與此同時,因為近遠郊地區的住房建設難以為中心城區的住房需求提供有效的替代性供給,中心城區的市場壓力難以充分傳遞給郊區住房市場。

以上海市為例,在2000年至2006年間,中心城核心地區的住房價格發生了連續快速的上漲,其幅度遠遠大于近遠郊地區(圖10)。進一步考察2004年至2006年3年間各區縣住房交易均價的變化情況可以發現,中心城核心地區的住房價格漲速要遠高于近遠郊地區,局部區域的住房價格變動具有明顯的“空間極化”特征。

正是在上述空間分割的市場環境下,開發商通過擴大市場份額或是提供高端住房產品而形成市場勢力,以及獲得壟斷收益。不斷推高的地價難以阻擋開發商對于城市中心區以及那些增量土地稀缺的優勢區位的覬覦。2000年以來,在北京、上海、廣州、廈門等大城市的中心城區,開發商為了獲取中心地區的壟斷利潤,對優勢區位土地趨之若鶩,導致土地溢價過高,進而導致“地王”頻現。

3.2 造成中低收入群體的空間鎖定

市場化改革瓦解了計劃時期通過以職業與崗位等管理體系為依據的住房過濾鏈條。在價格機制影響下,住房資源的初始分配偏向于高收入群體,低收入群體的住房配置無論在建設規模上還是在區位選址上都未受到足夠的重視。在空間壟斷盛行的市場條件下,賣方市場中差別化的住房開發策略勢必將降低城市居民的住房福利。

在空間分割條件下,中心城區住房供給的逐步“大戶型化”趨勢對低收入群體十分不利。在城市中心區,低收入群體難以支付高企的住房開支,又難以獲得小戶型、低價格的住房供給。大量外來低收入群體的住房需求只能轉向“群租”小區④即“將居住房屋分割搭建若干小間,按小間或按床位出租或轉租”,該定義來源于上海市《關于加強居住房屋租賃管理的若干規定(試行)》。和“城中村”等非正規住房。中心城區保障性住房的供給不足,又阻礙了低收入群體住房需求的過濾升級。低收入群體被固化在城中村等“非正規”的住房供給中,難以得到疏解。住房市場的空間分割形成了一種對低收入群體的空間鎖定(Spatial Lock-in)不但增加了城市中心地區城市管理的困難,還推高了村民對于高租金的回報預期,使城中村的改造舉步維艱。

3.3 降低“多中心”規劃實踐的空間績效

在城市的功能、結構和形態之中,功能的變化總是呈現出先導性,結構往往具有一定的慣性,滯后于功能的變化[12]。在規劃引導下,政府部門積極推進人口疏解、產業外遷和郊區建設,努力促成“多中心”的空間結構,提高大城市的整體空間效率。但類似規劃目標的實現卻往往滯后于實際空間過程中的住房建設。短期內就業、公共服務、居住等城市功能難以達到理想的匹配狀態,由此造成的空間分割會加重外圍地區對城市中心的功能依賴。一旦這種依賴隨著空間增長循環累積成為一種市場壓力,降低中心地區住房市場的配置效率,進而弱化“多中心”導向的空間績效。

以上海為例,為了更好地在全市范圍調配空間資源,2006年市政府制定了“1966”的空間規劃體系:即1個中心城、9個新城、60個左右的新市鎮和600個中心村。為了適應空間網絡化分工協作的要求,又提出了“多中心、組團型、交叉式空間發展模式”。但上述“多中心”的空間實踐并未能規避住房建設中的種種矛盾。上海的案例表明,新城建設和郊區就業中心的形成并不是改善住房供給效率的充分條件。因為在以增長為導向的城市建設中,“多中心”空間結構帶來的空間紅利,極可能被轉化為壟斷利潤,為地方政府與住房開發商占有。而保障性住房往往被排擠在有效的空間邊界之外。這無疑將導致勞動力市場的空間分割,既不利于綜合性就業中心的形成,也會反過來降低“多中心”結構的空間績效。

4 大城市住房空間失配的成因解析

4.1 過于商品化的住房供應

以商品住房為主的供應體系必然會導致不同程度的空間壟斷,并隨著住房建設的增量式擴張導致結構性的矛盾。將住房政策與空間規劃有機結合已經成為新加坡、香港等高密度大城市解決住房問題的重要手段。除了在中觀層面力保就業與居住功能的藕合,對微觀區位內的住房供給做出了明確安排至關重要,尤其是由政府托底供給的中低收入群體住房。其成功的經驗是:通過完整的政策設計,將各類住房的供給與空間資源配置有效結合,減少住房市場過濾的空間摩擦,進而提高住房的整體配置效率。

反觀我國,住房政策在保障低收入群體住房建設的空間資源配置方面明顯缺位。增長導向的空間策略與住房商品化供應的結合雖然在短期為政府創造了巨大的經濟收益,但也造成了中心地區因商品住房 “高檔化”供給和偏遠地區保障性住房無效供給而造成的住房低效配置問題。對此,宏觀調控政策提出了對商品住房開發中的戶型比重要求,政府采取了“70、90”政策控制商品住房開發,組織實施限價配套商品房,推進企業存量土地上中低價格住房建設,試圖調節微觀住房供給結構。可以預見,此類政策與空間規劃的耦合將有助于改善整體的住房供給效率。

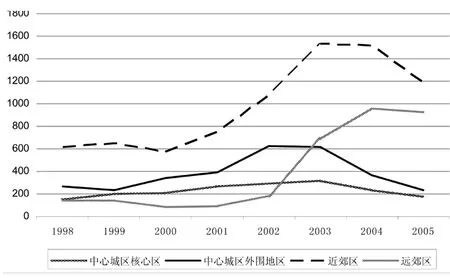

4.2 圈層累積的住房建設

與美國等西方國家的城市不同,我國大城市中心城區的衰退并沒有伴隨郊區化進程,郊區化的動因也決非是人口從中心向外圍單向疏解。我國大城市擴展中以成熟城區為中心的圈層累積蔓延放大了城市空間增長中的住房需求。以上海市為例,1998年以來動拆遷區域逐漸由中心城區向近郊區擴展。2003年以前,中心城區的動遷戶數量占比最大,而2003年之后,近郊地區逐步取代中心城區,成為動遷戶數最多的地區。與之相對應,住房的大規模建設與城市空間的外拓同步經歷了一個“均衡拓展”與“圈層蔓延”的過程。截取1999年至2005年上海市批準預售住房的面積分布來看,住房供給的重點區域經歷了從中心城外圍和近郊地區,向近郊地區和遠郊地區的演變。2003年開始中心城外圍地區的住房供給規模開始逐步減少,而遠郊地區開始成為住房供給的重要來源(圖11)。

在郊區就業中心發育成熟之前,城市住房的建設始終圍繞原有中心呈圈層式擴張。在空間增長持續推動下,大城市人口增長、空間擴張,空間競爭、住房市場壟斷,空間套利交易、住房價格上漲等現象形成了一個演進循環。總體而言,都市區化引發人口的集聚與城市空間擴展,擴大了住房市場的空間范圍,同時引發區位競爭。因為短期市場分割下無法進行住房的彈性供給。住房市場規模擴張將推動住房市場歷經空間擴張、區位競爭和市場分割,與此同時住房的空間失配不斷累積,逐步降低城市住房的供給效率。

4.3 缺乏協調的住房行動

各個層次的住房建設行動都有著預設建設目標與明確的供給對象,但具體的供給與需求往往因為缺乏有效的協調機制而難以得到有效整合。因為相對于城市產業、居住空間的戰略性規劃安排,住房建設計劃大都源于近期城市建設需要,與完善的住房政策要求相比,兩者在目標設定與實現機制上都不同。例如,上海市為了確保世博會、軌道交通、中環線等重大工程項目和一批重點舊改項目的動遷用房需求,從2003年開始大規模啟動市政動遷配套安置住房建設。但這些基地的選址卻未與城市總體規劃所確定的新城建設有效協調。

正如計劃體制下 “單位”分配制背后是政府產業建設決策與居民住房選擇的高度一致。假若政府的種種增長行動與分散的住房開發及消費行為之間協調一致,政府以“多中心”為導向的空間增長策略必將擴展住房的有效供給,大城市的整體住房矛盾也將得到緩減。然而,市場條件下,地方政府主導的住房基地選址未必與分散的住房市場選擇相一致。因其極高的投資門檻,以及對空間資源的大規模需求,需要由地方政府從城市整體角度出發進行規劃布局和建設,是城市政府代理下的集體決策。然而,城市居民每一次住房需求的滿足都建立在市場個體需求基礎上。在有限市場信息的限制下,單項住房需求的滿足,包括住房的區位選址、住房類型的選擇等,都是在分散的個體決策下進行的。

5 結語

快速城市化推動下的人口規模增長形成了巨大的住房需求,而大都市區化過程中住房供給的空間失配則放大了住房的供需矛盾。在增長導向的城市空間擴張過程中,單一商品化的住房供應無法修復住房建設中的“空間分割”問題。低效的住房建設將引發交通擁擠、社會隔離等其他城市問題,并影響城市就業與勞動力的流動性,導致城市整體低效運行。通過包括規劃在內的公共政策干預破解“核心—外圍”空間分割下的市場壟斷結構,提高空間資源的配置效率,是緩解當下以及未來大城市住房問題的關鍵所在。

對于快速增長中的大都市而言,住房建設的根本要求在于與就業形成良好的空間聯系,以支撐城市勞動力與消費市場的高效運轉。在過于商品化的供應體系下,“多中心”導向的空間結構調整很難從根本上緩減住房市場中的空間分割。中觀層面居住、交通、就業等功能的空間藕合與微觀區位“多層次”住房供應的有效結合是解決大城市住房的必要條件。但這有賴于政府城市建設集體行動與居民分散的住房選擇之間的有效契合。地方政府在注重產業發展、新區開發的同時,不能僅僅關注中觀層面空間結構的調整,而更需要重視微觀層面的住房供給,應當為微觀的住房需求,尤其是為中低收入群體增加住房選擇。

References

[1]孟繁瑜,房文斌. 城市居住與就業的空間配合研究——以北京市為例[J]. 城市發展研究,2007(6):87-94.MENG Fanyu,FANG Wenbin. An Investigation on the Spatial Matching in Being between Urban Residence and Employment[J]. Urban Studies,2007(6):87-94.

[2]宋金平,王恩儒. 北京住宅郊區化與就業空間錯位[J]. 地理學報,2007(62):387-396.SONG Jinping,WANG Enru. Housing Suburbanization and Employment Spatial Mismatch in Beijing[J]. Acta Geographica Sinica,2007(62):387-396.

[3]錢瑛瑛,陳哲. 基于空間失配理論的上海市中低價位商品房選址研究[J]. 現代城市研究,2007(3):31-37.QIAN Yingying,CHEN Zhe. Site Selection of Mid & Low Priced Housing in Shanghai Based on Spatial Mismatch Theory[J]. Modern Urban Research,2007(3):31-37.

[4]李純斌,吳靜.“ 空間失配”假設及對中國城市問題研究的啟示[J]. 城市問題,2006(2):16-21.LI Chunbin,WU Jing. The Spatial Mismatch Hypothesis and Its Implication for Studies on China’s Urban Problems[J]. Urban Problems,2006(2):16-21.

[5]鄭思齊. 城市經濟的空間結構:居住、就業及其衍生問題[M]. 北京:清華大學出版社,2012.ZHENG Siqi. The Spatial Structure of Urban Economy:Housing,Jobs and Related Urban Issues[M]. Beijing:Tsinghua University Press,2012.

[6]約翰?凱恩. 關于空間失配文獻的先導性觀點[J].城市研究,2004(41):7-32.Kain John F.. A Pioneer’s Perspective on the Spatial Mismatch Literature[J]. Urban Studies,2004(41):7-32.

[7]吉斯?伊拉菲爾德. 鄰里犯罪中勞動力市場和種族差異的空間失配[J]. 經濟學快報,2002(76):73-76.Ihlanfeldt Keith. Spatial Mismatch in the Labor Market and Racial Differences in Neighborhood Crime[J]. Economics Letters,2002(76):73-76.

[8]孫斌棟,潘鑫,寧越敏. 上海市就業與居住空間均衡對交通出行的影響分析[J]. 城市規劃學刊,2008(1):77-82.SUN Bindong,PAN Xing,NING Yuemin.Analysis on In fl uence of Job-Housing Balance on Commute Travel in Shanghai[J]. Urban Planning Forum,2008(1):77-82.

[9]汪浩,王小龍. 公共產品供給與房地產市場調控:理論分析與政策建議[J]. 財經問題研究,2005(11):1-6.WANG Hao,WANG Xiaolong. Public Goods Supply and Real Estate Regulation:Theoritical Analysis and Policy Suggestions[J]. Research on Financial and Economic Issues,2005(11):1-6.