談合唱創作中的民族音樂元素與運用手法

【摘要】合唱——作為多聲部音樂作品的聲樂表現形式,是音樂創作中的一種非常重要的體裁,也是音樂作品的重要表現形式之一。中國合唱是一門很年輕的藝術,在經過了一百多年的發展歷程,中國合唱取得了很大的突破,并創作了大批優秀的合唱作品。但是從近些年來看,我國的優秀合唱新作不多,而既有民族音調風格又有鮮明民族音樂創作手法、能夠廣為流傳的民族合唱作品就更少了。究其原因,筆者認為,作曲家在從事民族合唱作品創作的過程中,能否正視中西文化在音樂審美習慣中線性思維與立體思維的客觀差異并真正了解各個不同民族的音樂特色與風格,是否善于從多維的角度去研究和運用各種民族元素及創作手法是關鍵。文章站在民族合唱作品創作的基點上,對民族風格的構成元素與途徑進行了闡述。

【關鍵詞】合唱;創作;民族元素;運用手法

中國的合唱藝術起步雖晚,但成就顯著。從十九世紀末受西方合唱的影響,中國合唱從無到有,自以李叔同等人的《春游》《大中華》《歸燕》《采蓮》為代表的一些合唱曲,作為中國合唱音樂創作邁出的歷史性第一步開始,經抗日戰爭時期以黃自、冼星海、聶耳等音樂家為代表的進一步發展,最先在國內確立了民族音樂在合唱創作中的重要地位。無論是黃自創作的《長恨歌》,還是冼星海創作的《黃河大合唱》等作品均無一例外地將民族音樂的素材、形式以及抗日歌曲群眾化音調同歐洲復調技法成功地結合在一起,創造出了富有中國特色和時代精神的大型合唱。新中國成立后的幾十年當中,更是涌現出了一大批優秀的民族合唱佳作。這一時期的代表作品有麥丁根據撒尼族民歌改編的合唱《遠方的客人請你留下來》、羅忠镕根據彝族民歌改編的混聲合唱《阿西跳月》、瞿希賢根據東蒙民歌改編的無伴奏合唱《牧歌》等。這些作品大都以生動鮮明的民族特色為素材,用西方和聲、復調的創作技法與民族民間音樂的優美、質樸的風格結合起來,成為了我國合唱事業的百年發展中民族風格最濃郁的鼎盛時期。

然而,時間過去幾十年,這當中,中國社會的各個領域已經發生了翻天復地的變化,音樂位于其中也不例外,進步與發展體現著音樂藝術整體的框架,而唯獨作為具有強大社會功能的合唱藝術,卻在民族風格作品創作方面表現平平,期間雖也有為數不多的幾位作曲家寫過幾首頗具濃郁民族風格的合唱佳作,但多數為獨唱歌曲改編而來,為合唱而作的近期民族風格佳作實在太少!似乎面對半個世紀前的輝煌而無法超越,顯現出一種明顯的后勁兒不足。

合唱藝術作為最貼近人類生活的一種藝術形式,它是最富于大眾化的藝術,是最易凝聚人心的藝術手段。它不但標志著一個國家、社會的音樂普及程度和發展水平,同時它也反映了一個國家、社會的精神文明進程。不僅如此,由于這種演唱形式廣泛的參與性和絕無僅有的大眾群體性,使得一首好的合唱作品,不僅能起到凈化心靈,啟迪智慧,陶冶情操,使人逐漸變得高尚起來的作用,甚至更能起到提高一個民族的藝術修養和民族精神的重要作用,它的這種力量是其他演唱形式不可代替的。然而,合唱,作為具有強大社會功能的一種藝術表演形式,其作品就必須貼近百姓的情感,獲取人民大眾的精神共鳴,因此,在合唱作品的創作上民族風格與的特色便顯得格外重要,如何將民族元素與傳統的合唱審美觀念完美結合,創作出具有鮮明民族風格的上等合唱佳作,是我們每一位從事合唱工作者首先必須認真對待和考慮的一個問題。

本人認為,歷經幾十年的培養和發展,音樂創作的軟、硬實力比起半個世紀前已有極大的提升,有才華的作曲家大有人在,除去個人創作的興趣愛好與關注點各有不同之外,作曲家在從事民族合唱作品創作的過程中,能否正視中西文化在音樂審美習慣中線性思維與立體思維的客觀差異并真正了解各個不同民族的音樂特色與風格,是否善于從多維的角度去研究和運用各種民族元素及創作手法是關鍵。

中國是一個民族眾多、地域遼闊、歷史悠久的國家,由于各個民族的生活環境,人文風俗,性格特征等不同,因此,不同地域不同民族造就了各自不同的音樂語匯與風格,使得合唱作品所呈現出的風格特色也大不相同,廣闊無垠的大草原造就的是蒙古族悠長寬廣的音樂特色,然而演唱這種合唱作品必須具備蒙古族特有的長調發聲方法才能演繹出它特有的氣質;而江南的小橋流水的生活環境卻造就了南方人細膩、溫柔的心理特點,因此,江南音樂風格表現出的是較為舒緩優美,旋律委婉似水的的情調;同樣我國北方民族性格直率、粗獷與北方遼闊的地理環境因素是互為因果的,其合唱作品的旋律悠長、音型呈現上下的大跳,正是這種性格特征的生動體現,它同時展現出遼闊、大氣、輝煌的藝術氣質。

一、在縱橫關系上民族風格的體現

合唱藝術本身是一種泊來的文化,在如何將中國的線性音樂思維放到西方多聲部結構中去進行“發展”的嘗試問題上,對作曲家來說,在中國民族合唱的創作技法上無疑算是一個不小的挑戰,例如線性思維如何在多聲結構中得到恰如其分的體現,中西方調式體系不同所帶來的風格與技術處理問題等。

作為具有多聲部特征的合唱藝術,在創作中首先必須要有立體的多聲部織體結構,但西方合唱中常采用以四部和聲為主體的四部合唱創作方式,顯然與中國傳統音樂有著較明顯的差異,中國民族合唱是在不改變中國“線性”旋律特點的情況下,將原來的單聲部織體伸展為多聲部織體,不僅主要聲部由旋律構成,而且其他聲部在多數情況下也是由旋律構成的。通常這類創作方式具有調性穩定,聲部的寫作處理細致以及旋律性較強的特點。例如:施光南的《在希望的田野上》,女高音聲部采用線性的主旋律進行的同時,兩個男聲部則輔以“呀兒咿兒呦”相同的節奏型做和聲鋪墊,同樣相得益彰。

二、在調式、節奏和弦結構及色彩上體現民族特色

五聲(包括六聲、七聲)調式是中國民族音樂的主要調式,也是中國特有的調式。它體現著中國各民族音樂特有的藝術風格,在中國民族合唱作品中都貫穿著它的身影。因此,在合唱創作中,五聲(包括六聲、七聲)民族調式的運用本身就已經實際成為了體現我國民族音樂風格的首要元素。

一首好的民族風格合唱作品,不但在調式、風格、節奏型等方面千姿百態,絢麗多彩,而且在和弦結構、和聲處理、和聲色彩等方面,也與西方的傳統和聲有所不同。在和聲序進中,以五聲性的調式音為骨干,借鑒西方傳統和聲的功能體系結合民族風格的旋律因素,處理成帶有民族色彩的和聲織體。

如:謝功成的合唱曲《阿拉木汗》是根據民歌改編的一首詼諧、熱情、活潑的愛情歌曲。它以宮、商、角、徽、羽作為和弦的正音,而只是把“清角”、“變宮”作為和弦的經過音、輔助音來使用。第一段的主旋律與原民歌相同,由男高音聲部唱出,作曲家在寫作上不僅重視縱向的和聲配置,在橫向上也加入了女聲節奏性伴唱聲部做縱向和聲的補充,輕快活潑的節奏給人以伴隨著新疆的手鼓而偏偏起舞的跳躍感,體現出維吾爾族熱情活潑、風趣俏皮的民族性格,同樣收到很好的藝術效果。

“變徽”和“閏”則是少數一些地區使用于民族音樂語匯當中的特性音型,偶爾也用來加強樂曲的緊張度。在中國的民族合唱里不用偏音作為和弦音的作品也是有的。

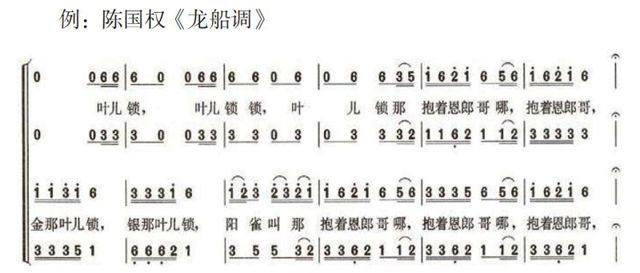

這是一首完全使用五聲調式音作為和弦音而創作的,因此它的和弦色彩更加具有中國民族元素。作為平行五度在傳統和聲中是被禁忌的,但在本曲中民族調式和聲的平行五度卻增加了和聲序進的色彩與民族風格。

三、在演唱方法和聲音觀念上體現民族化

合唱,脫胎于宗教,來源于西方的教會音樂。其祖根決定著在一般情況下絕大多數合唱隊都會沿襲自身的血緣脈絡,參照“阿里路亞”似的莊嚴、肅穆,用所謂“美聲唱法”去樹立合唱的聲音觀念和確立發聲方法,這是情理之中的。而作為“洋為中用”的民族合唱則不然,它更加追求的是民族風格的韻味以及情感表現的細膩化。例如:在中國合唱作品中有一些是有領唱部分的,它要求領唱應充分自由發揮出、表現出旋律色彩的魅力,并且根據不同民族的特色去應用不同的聲音色彩(包括合唱隊)。如楊鴻年、黎英海根據四川民歌改編的《太陽出來喜洋洋》:原型是四川南部和東部一帶流傳的“啰兒調”,聲音高亢是其突出特色。編曲者巧妙地利用和保持了這一特點,因勢利導地采取了領唱與合唱相呼應、高亢和柔和相對比的風格和手法,加上大量融于其中的“郎得個……”、“匡匡扯”等模仿鑼鼓聲的方言特點的襯詞,在大大增添了民族合唱的歡樂氣氛,使其極具中國民族合唱音樂元素氣息的同時,極大豐富了作品的民族風格表現力。

又如,時樂蒙、孟貴彬根據云南民歌改編的合唱曲《小河淌水》,也是采用了領唱與合唱對應的寫作手法,節奏上運用“長與短”的對比設計,音色上在合唱隊相對朦朧的長音襯托下,領唱用甜美、明亮的民族音色演繹著賦予濃郁云南地方特色的優美旋律,纏綿、柔和,清澈、流淌,山歌情調十足;而由王世光根據王洛賓收集整理的維吾爾族民歌改編為混聲合唱的《青春舞曲》,則在作品的節奏和演唱風格中充分強調了維吾爾族熱情活潑、風趣俏皮的民族性格,體現出了維吾爾族青年的詼諧、風趣和豪放。可以試想,如果上述作品均用西方合唱中“阿里路亞”似的莊嚴、肅穆,和所謂“美聲唱法”的渾厚飽滿的音色來演繹,不免會讓人感覺到有點牽強附會,也體現不出我國民族風格合唱作品特有的民族韻味,因此,也因無法引起聽眾的情感共鳴而失去它應有的社會功能。

四、伴奏形式上民族元素的靈活運用

合唱在不斷發展與創新過程中,它的伴奏形式不再像以前單一的使用鋼琴伴奏了,而是不斷地加入了一些特色的民族樂器,如碰鈴、木魚、三角鐵、沙錘、馬頭琴,也有的合唱作品加入人聲來模仿動物形象或用人的肢體發出的聲響做伴奏等等,例如孟衛東《雕花的馬鞍》在編配上就利用了男高聲部用“打舌頭”和“打手指”來模仿馬蹄聲作為樂曲的伴奏,既生動活潑,又增添了作品演唱的趣味性。

這些伴奏形式在合唱中的參與不僅使其表現形式得以豐富,也使合唱作品的民族特色、地域特色在聽覺上得到進一步的美化,給作品的表現增添了濃郁的民族氣息。

五、結語

面對合唱這一深受廣大人民群眾喜聞樂見的泊來文化藝術形式,秉承“洋為中用”的原則精神,要想達到它社會功能的最大化,讓這一高雅藝術在中國的沃土上根深葉茂,發揚光大,就必須將其“國產化”,這其中,民族元素是十分豐富的,手法與途徑也是多種多樣的。中國是一個民族眾多、地方民族民間音樂元素極其豐富的國家,只要我們善于使用這些多彩的特色元素和巧妙運用這些民族音樂寫作手法,我們完全可以肯定地說,合唱這一特殊的藝術表演形式一定能在中國綻放出有別于西方的、獨特的燦爛與輝煌,中國也定能迎來民族化合唱的更加興盛的新時代!

參考文獻

[1]胡德鳳.中國合唱歌曲選[M].北京:人民音樂出版社,1999.

[2]于捷,陳娟娟.合唱與指揮[M].南昌:江西高校出版社,2005.

[3]錢大維.中國合唱曲經典[M].上海:上海百家出版社,2005.

[4]聶中明,李汝松,車冠光.百首中外合唱歌曲集[M].北京:中國文聯出版社,2000.