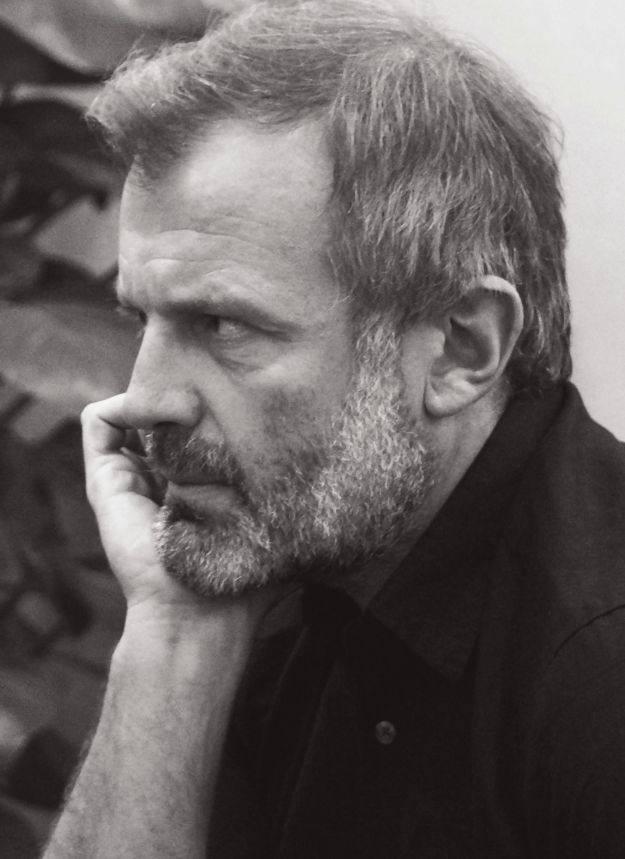

托馬斯·巴勒梅斯 唯有時間,不可逆

灰原

由上海師大世界電影研究中心和法國駐滬總領事館文化處主辦的“人文·法國·電影學堂”趕在2013年年末的時候再度開啟。總覺得電影最難能可貴的地方就在于這是一片讓人不斷富足的土地,而紀錄片更不是掏空自我的存在,反而讓人更充實。

托馬斯·巴勒梅斯從《寶貝》開始談起,“《寶貝》不是一部關于嬰兒的影片,但我確實采用了純觀察式手法拍攝。《寶貝》是通過4種完全不同的文化折射出4種不同的視點,來看待我們和物質的關系的一部影片。從非洲到蒙古、到舊金山,再到日本,這4個地方和物質的關系是不斷遞增的,在這個過程中,我想去討論我們和物質豐富性的關系、和當代科技的關系,或者說我們和資本主義的關系。”說到這里,原本擔心因為沒看過《寶貝》而匆匆參與這次談話突然成為了一種慶幸。《寶貝》的可貴之處,或者說托馬斯·巴勒梅斯作品的可貴之處,在于不重復性和偶然性。演技從來不是紀錄片里的霸主,托馬斯·巴勒梅斯在拍攝《寶貝》期間,為了等一場可能發生的孩子之間的打架,足足等了一百多天。其實他自己也不知道這兩個孩子究竟會不會發生摩擦,他只是等著,如果發生了,那這件偶然發生的事就擁有了不可重復的意義。

不可重復是一個極其迷人的狀態,你不知道什么時候秋風會帶來第一片落葉,你也不知道什么時候嬰兒長出第一顆新牙,你也不知道什么時候你會愛上一個人。于是當這些不可重復被偶然記錄下來的時候,就變成了永恒。但托馬斯·巴勒梅斯又指出,這些不可重復的畫面同時也是真實的,而真實的力量很可能讓人望而卻步。原以為這份不可逆是美好的,殊不知在真實面前,只有真正強大的人才能面對。“我們都會因為空虛而被物欲控制,卻失去了面對真實的勇氣。”這條推理不免有些悲觀,好在說出這句話的人仍在堅持紀錄一種真實。

與托馬斯·巴勒梅斯對談

Q:能談談《寶貝》這部紀錄片的拍攝嗎?

A:紀錄片有一大特點就是能夠很近地走近拍攝對象去觀察,《寶貝》里有很多非常珍貴的、不可重復的鏡頭,這也正是我一直在追求的一種紀錄片形式。有時候我覺得我自己挺幸運的,因為現在一些電視臺和電影院一直在給觀眾灌輸“什么是紀錄片”的概念,這些概念往往都已經偏離了紀錄片真正的本質。紀錄片往往是無法事先去預料什么的,而我在拍攝紀錄片的時候恰恰遇到了很多偶然發生的事,我把它們記錄了下來。

Q:為什么會想到用拍野生動物的方式來拍攝《寶貝》中的孩子?

A:《寶貝》是通過4種完全不同的文化折射出4種不同的視點,來看待我們和物質的關系的一部影片。從非洲到蒙古、到舊金山,再到日本,這4個地方和物質的關系是不斷遞增的,在這個過程中,我想去討論我們和物質豐富性的關系、和當代科技的關系,或者說我們和資本主義的關系。在我的紀錄片里,大家看到的東西往往并不是我想要表達的東西。好比我拍了嬰兒和孩子,這些背后還有兩重甚至是三重的讀解。這些解讀可能是很有普遍意義的,但還是需要觀眾去感受的。

Q:這樣的解讀一般普通觀眾可能并不能立刻就明白。您會用您的鏡頭去引導嗎?

A:我的紀錄片不會去評判什么,也不追求一種讓你看完這部紀錄片之后會明白什么的結果,我只希望我的作品是一個不斷提出問題的過程,也希望觀眾在看片子的時候能夠不斷提出自己的質疑。這可能和我父親對我的教育方式有關,我從小就喜歡提出不同的質疑,而不是給出答案。

Q:對于紀錄片里的“不可重復”,您是怎么去紀錄的?

A:《寶貝》里80%的內容都是偶然被我捕捉到的,我曾經有過連續15天,每天12個小時去觀察孩子,然后紀錄下了那些沒辦法事先預料到的事。比如一個孩子第一次聽到蚊子的聲音,你根本不知道他會作出什么反應。最后經過15天的觀察,只有幾個鏡頭是能用的,在今天的電影工業里,已經很少人會這樣去捕捉“偶然性”了。

Q:您剛剛提到,您是一個提出質疑的人,那這些質疑是在拍片之初產生的,還是在過程中形成的?

A:一個導演,或是一個作者,其實并沒有過多的話要說。伍迪·艾倫一直保持著一年一部電影的節奏在拍電影,但他想要探討的問題都是和愛有關。我們都是在以不同的方式,在不同程度上,去說一些簡單的問題,有時候甚至只是說一個問題。