求學北京:一生一次心向往之

扶楠

身后有3000年建城史的淵源,頭頂是中國首都、東方名城的光環,未來是「十二五」智慧構建的「人文北京」「科技北京」「綠色北京」……北京,這座每天都在上演「北京愛情故事」和「北京青年」的勵志之城,早已成為無數年輕人向往的光榮之都。

和古色古香的古城西安不同,和盡顯時代感的現代都市上海也不同,北京既有紅墻黃瓦的高大宮殿,也有在陽光下閃耀著鉆石般光芒的現代建筑。一面是高樓林立廣廈千萬間,一面是蜿蜒方正胡同四合院。它們就這樣和諧地混搭在一起,難分難舍,昭示著北京的令人神往。

行在北京,頗需要花些功夫和氣力。你看,北京有著世界上最大的廣場(天安門廣場),有著世界上現存最大的宮殿(故宮),有著世界上最大的國際機場(首都國際機場),有著世界上最大的博物館(國家博物館),還有著世界第八大奇跡的長城,有著祭天神廟天壇,有著皇家園林北海公園、頤和園和圓明園,如果你愿意再多走走,還可以去香山看看紅葉,去雍和宮上柱香,去十三陵“探望”一下明朝皇帝,去798感受一下藝術氛圍……

認真說起來,如果你從天安門廣場最遠端走到天安門前,再由此走進去,穿過端門,遠遠地看到午門時,卻發現自己已經走累了(這還是在你沒去人民大會堂、毛主席紀念堂溜達的情況下),那是一點也不奇怪的,而悲催的是,此時你還沒進入真正的故宮呢,午門后面的世界——故宮博物館比前面的空間還要大得多。不要相信“北京一日游”的說法,一天的時間,你甚至在故宮里走馬觀花轉一圈都做不到。沒錯,到這時,你才切身感受到什么叫最大的廣場、最大的宮殿,而這還只是北京的一個中心點而已。

以故宮為圓的中心,由平安大街、東四北大街和南大街、東單北大街、崇內大街等形成一條環路,這便是北京的內環,向外逐次擴展,便有二環、三環、四環、五環乃至六環。這六個圓圈圈出來的北京,就是一個極大的“大北京”,從東到西直線距離達161公里,從南到北直線距離達168公里,比天津市區到北京市區的140公里還要遠。北京確實很大,大到容納得下2千多萬人居住在這里。2千萬人是什么概念?也就比澳大利亞的人口數量稍微小一點,相當于半個韓國的人口總數。

于是,在北京,你原本可以看到的廣闊空間,因為無處不在的人群竟顯得有些狹窄了。在四通八達的北京地鐵上,你要做好被擠成紙片的心理準備;在節假日去各個景點旅游時,一定不要忘了在參觀潮來潮往的人群時看一眼偶爾露出來的建筑。身在北京,你無論想要去哪里,一定要事先查好交通路線,不要指望一趟車就能把你送到目的地,你可能至少得轉上另一趟車。

北京是一種信仰

這么多人口擠在這樣一座大城市中,帶來的問題也是不少的。那么多人,搶奪著有限的土地房屋,搶奪著有限的車牌號,搶奪著有限的環境資源,也搶奪著有限的剩余價值。盡管遠離城區的農戶即使全部賣掉土地也換不來北京城內的一個衛生間;盡管當下霧霾接連不斷,像是把北京扔到了一個垃圾筒;盡管交通擁塞令人寸步難行,甚至一個月內因為人太多地鐵四次停運;盡管你連購車搖號的成功幾率也只有1/90……盡管現實的各種巨大壓力和懸殊的貧富差距叫人痛苦!但是,人們仍然樂于在這里“蝸”著、“漂”著,還是會有無數人在吶喊“北京!北京!”北京,已成為一種信仰,深深植根于留京人們的內心。很多人相信,在北京,成功的幾率更大,盡管他們每個人想要的成功都不一樣。

北京的人才吸引力有多強?這里有100家總部在京企業躋身全國500強,數量居全國首位,還有各種類型的大型企業、金融機構、科研單位的總部大都設在這里。在100位被調查的北京在校生中,畢業后愿意選擇在北京工作的達63.6%。北京不僅能給予應屆畢業生們更廣的平臺和更好的發展前景,也能為他們尋求再次教育提供更多機會。

北京的戶口值多少錢?在關于戶籍改革的討論中,有人統計,北京戶口有買房、教育、就業、交通、治安、婚姻、生育、醫療、養老、金融等80余項福利,其中買房至少能省46萬多,讀書至少能省8萬多,考入北大幾率提高41倍……“留在北上廣”的含金量,可見一斑。

于是,全國各地的學生們擠破了頭,也要鉆到北京的高校來讀書。沒辦法,誰讓北京是全國高等院校的中心,聚集了全國數量最多的著名高校,又有著“首都”這獨一無二的優勢呢?誰不想到皇城根下的大學來嘗嘗深邃的歷史的味道呢?有人說得好,在北京本身就是一個優勢,高校排名里雖然沒算這東西,但在北京確實會享受到在其他很多地方享受不到的人文環境。

“北大”“清華”兩個華麗麗的校名,是吸引學生們競相報考的金字招牌,更是許多考生哪怕復讀也一定要考中的學府,也由此造就了不少現代“范進”。有句話叫“天下無雙”,偏偏北大和清華這對老冤家卻總是成雙成對:她們一個在街的這邊,一個在街的那邊,隔街相望,遙遙相對;她們都是中國最好的高校,在人們的印象中,人文的北大與理工的清華是中國高校中的并立雙峰。這對天生冤家既互看不順眼,卻又惺惺相惜。曾有人作過這樣的比較:北大人“指點江山,揮斥方遒”,清華人“埋頭苦干,行勝于言”;北大才子看不上清華的“太過現實,缺乏理想”,清華學人則對北大“眼高手低,空談誤國”深惡痛絕。然而,若以為當著她們其中一個的面罵另一個會討得歡心,那就大錯而特錯了,就像北大一位老師所說,在今年自主招生的時候,其中有一道題目涉及清華、北大,如果考生罵了清華,北大的老師對他會產生警覺:焉知你不會轉過臉去罵北大?

這兩家的恩怨,不說也罷,還是賞賞風景吧。清華、北大同樣都坐擁一汪浪漫的名湖,而兩者的美卻是不同的。四季變換中,未名湖每個季節都有自己獨特的風采,每個季節都是一幅優美的畫卷,經過中國古典造園藝術的妙手打造,這片原本并不大的水面似乎有著走不完的湖岸,看不盡的明滅。水木清華呢?“景晨鳴禽集,水木湛清華”,荷塘月夜,竭盡玲瓏剔透,荷花流水,明月清風,波光林影,仿佛神仙境界。

走出北大清華,看看北京教育的大格局,就可以發現,地處北京的高校由北而南由密而疏地分布著,讓北京的北方成為了書卷氣息最濃厚的一角:中國人民大學、北京師范大學、北京航空航天大學、北京理工大學、北京科技大學、中央財經大學、北京外國語大學……這么多高校全集中在這片區域,放眼全國,高校密度如此之大的城市,北京仍是獨占鰲頭。也許你聽過這樣幾個說法,“北上廣(北京、上海、廣州)”和“天南海北(天津、南京、上海、北京)”,前者是以經濟帶動教育提出的并列區域,后者則從更純粹的教育格局出發,但無論哪種提法,北京都赫然列于其中,能與之稍微抗衡的也只有中國另一座國際大都市上海而已。

北京和上海是兩座太不一樣的城市,一個京味十足,一個海派風范。這兩種風格深深地影響了兩座城市的文化氛圍。海派散發著小資而洋味的貴族氣息,而京派則更容易讓人聯想到影視劇中穿著長袍馬褂左手拎著鳥籠右手擎一壺茶坐在躺椅上細細品味偶爾拿出鼻煙來打個噴嚏一口麻利兒的北京話……的悠閑小老百姓的做派。如果把一座城市比作一本書,上海這本書寫著滿滿的“精致”二字,而北京則更加大氣、厚重。盡管從前的悠閑已經被匆忙的現代腳步所取代,但老北京留下的京味仍然氤氳在這塊北靠燕山南臨永定河的土地上,滋潤著北京城近九十所高校。

光是高校多,倒也罷了,北京強就強在不但高校多,名校也多。在別的城市,如果有幾所重點大學,就已經不錯了,北京在這方面更是大手筆,“985院校”就有9所,“211院校”更是達到20多所。具體的學校這里就不列出了,總之,無論綜合性大學還是師范、農林、醫藥、語言、財經等專業性大學,抑或藝術類高校,北京都有拿得出手與全國高校一爭高下的選手。

由是高校、名校眾多,所以學校之間的競爭、糾結與趣聞也更多,除了前面提到的北大、清華,其實,人大、北師大、北航等等,哪一個又是“省油的燈”?比如人大,不妨想想它那幾宗“最”——最牛的前身:中國共產黨領導創辦的最早的具有社會教育性質的陜北公學;最牛的社會科學學科:人大的理論經濟學、應用經濟學、法學、政治學、新聞傳播學、社會學馬克思主義理論等7個學科均多年來在全國高校中排名第一;最牛的成績:人大奪得過世界合唱比賽金牌,獲得過首屆“大超聯賽”總冠軍;人大還擁有著最多的國家社科基金項目。所以在人文社科這一塊,北大并不是一家獨大的,人大實實在在是北大一個重量級對手。理工科方面,清華也面臨著巨大的挑戰,不但有多所或綜合或專業的高校的聯手追趕,更有著像北航這類麻雀雖小,五臟俱全專心求精的短小精悍的對手。在這樣的競爭氛圍下,北京的高校深知不進則退,因此全都鉚足了勁,誰也不肯落后。

在北京的高校中,還有這樣一類高校,不是以專業劃分,也不以排名論成敗,只憑一個名頭便足以吸引人們的目光了。這就是大部分集中于首都的“國字號”高校。除了中國科學技術大學、中國美術學院、中國藥科大學等“漏網之魚”,多數頂著“中國××大學”“中央××學院”的高校都落戶在北京。國字號當然不是教育質量的必然保證,但能頂上這樣的校名,總不會太差,拿出去多少也算是一個資質。可以說,這一類高校使原本教育實力就很強、教育地位高高在上的北京更加不可動搖。人們戲稱北京的球隊為“御林軍”,而北京的高校,又何嘗不是中國教育界一支實力強大的御林軍呢?

北京是一座大城市,值得來“漂”一次,更值得來這里認真學習一次。一輩子有了在北京求學的經歷,這一生都不虧了。

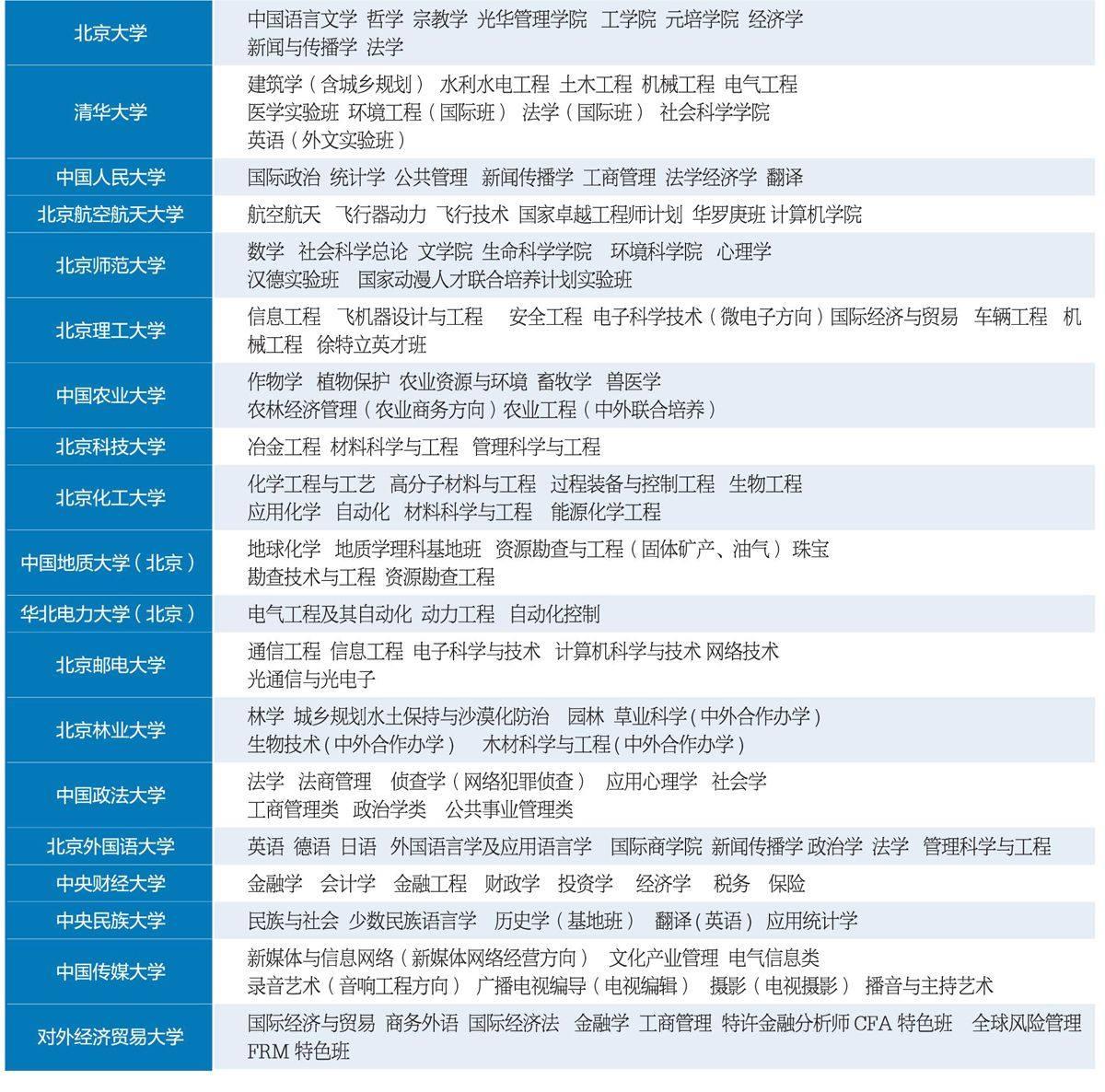

北京部分高校特色院系及學科/專業一覽

- 高考金刊·理科版的其它文章

- 金鑰匙問答

- 悠哉

- 家有考生

- 幽默

- “女漢子”要稱霸地球嗎

- 做個“美二代”才是王道