中日女大學生籃球運動員對突破技術運用的比較研究

陳哲夫,元文學,尹一

(大連理工大學體育教學部,遼寧 大連 116023)

中日女大學生籃球運動員對突破技術運用的比較研究

(大連理工大學體育教學部,遼寧 大連 116023)

突破技術的成功運用可以在籃球比賽中有效地撕破對方的防守,將整個隊伍的進攻串聯起來。將中國大學生女子籃球隊員與日本隊員在比賽中對于突破技術進行數據統計與對比,剖析我國大學生球員在進攻中突破技術運用所存在的不足,提出針對訓練理念、手段、方法等改進的建議。運用技術分析、數理統計法對中日兩國大學生在各國聯賽中進攻突破次數和突破方法進行比較發現,我國大學生球員突破少,尤其是在運球過程中突破過人的能力差;個人突破意識與分球意識不足的問題。并針對以上問題提出提高控球隊員加強突破意識、身體對抗能力以及在運球過程中突破的能力等建議。

中日女大學生;女大學生;籃球運動員;突破技術運用;比較研究

突破是比賽中破壞對方防守的最直接、最有效的一項技術指標,也對運動員的身體素質、控球能力和瞬間判斷力要求較高。優秀運動員在突破過程中都是帶有較強的目的性的:或是擺脫自己的防守人直接進攻得分,或是吸引防守注意力后分球為隊友創造良好的得分機會。突破是一項攻擊性很強的技術,突破能造成籃下投籃得分,能打亂對方防守部署,破壞對方防守組織,同時也是衡量各隊進攻水平高低的主要標志之一。甚至在一場比賽中,突破次數的多少和比賽的勝負有著直接的關系[1]。突破次數,尤其是運球突破次數的多少不僅可以體現出球員對突破技術的運用情況,也能反映出球隊的打法風格和教練員的指導思想。對比分析中日兩國大學生女子籃球運動員在比賽中的突破次數和突破方法,找出兩國運動員對突破技術運用上的差距,為中國籃球的進一步發展提供借鑒。

1 研究對象和方法

1.1 研究對象 以中日大學生女子籃球運動員的突破技術作為研究對象。

1.2 研究方法

1.2.1 數理統計法 借助計算機統計軟件SPSSl8.0將收集到的關于中日兩國女子大學生籃球聯賽中運動員出手次數與投籃命中率的數據資料進行錄入,并對2國聯賽每次進攻中傳球數次后出手次數和命中率的數據進行統計分析。

1.2.2 觀察法 通過對2013-2014賽季中日2國女子大學生籃球聯賽隨機抽取的50場比賽進行觀察,通過觀看比賽錄像,觀察我國大學生女籃隊伍的技術特點,對比賽中突破技術運用的相關數據進行精確統計和計算,通過獨立樣本t檢驗和指標之間的相關性分析,直觀地發現目前我國女籃與日本女籃在突破方面存在的問題與差距,并尋求解決措施。

1.2.3 比較分析法 依據本文的研究目的和內容,把中日大學生籃球運動員的研究數據進行對比分析,從而得出我國的大學生運動員在運球過程中突破能力較差等結論。查閱相關論文、書籍,并對相關獻資料進行了詳細的分析和整理,總結出針對我國大學生運動員現狀的具體建議。

2 結果與分析

2.1 對2國聯賽中突破次數的數據比較分析 在比賽中不論是內線還是外線球員,都不可能在所有的進攻中均有機會接到球后直接投籃,更多的時候是需要通過運球突破調整,然后再投籃。本研究將突破分為2種:持球突破和運球突破—本文所指的持球突破是指在接球后運球前用假動作晃開防守隊員后的突破進攻。運球突破則是相對于持球突破而形成的,即運球過程中運用假動作、速度或節奏突破防守人[2]。

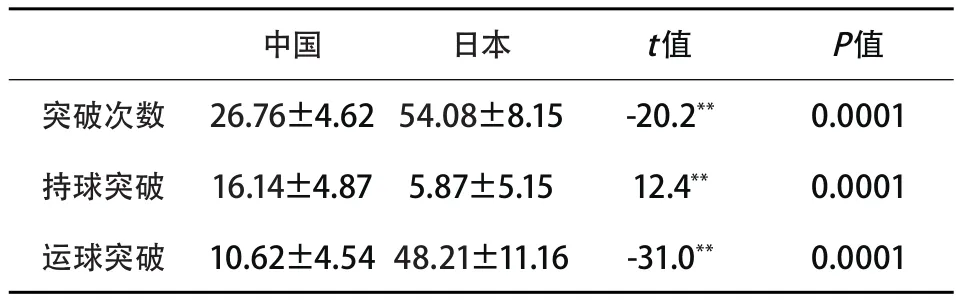

從表1的數據分析中可以發現,我國運動員聯賽中突破次數和運球突破次數都遠遠少于日本運動員的相關數據,運球突破次數所占突破總次數的比例間存在著顯著的差距,導致這種現象的原因如下:

表1 中日大學生運動員在突破次數和運球突破次數獨立樣本t檢驗結果

持球突破啟動速度比運球突破快,并且技術動作比較簡單容易掌握,但由于持球在原地做假動作,所以變化相對較少,只能用于接球后做其他處理球之前的一瞬間,不利于整體打法。換句話說,這種突破方法總要站住了才能處理球,降低了整個進攻速度和連貫性。相比之下,運球突破則相對較為靈活,變化也較多,且運用時機不受限制[3]。但相對于持球突破而言,運球突破要求隊員在高速運動的情況下控制球的能力和身體的對抗能力較高,因此,運球突破更能夠適應現代籃球這種快速多變、防守兇狠、對抗激烈的趨勢,并且有很強的觀賞性。

組織后衛是一個球隊中進攻系統的靈魂、是進攻組織的發動機。在日本的大學生聯賽中,組織后衛經常突破到籃下,為球隊破壞對方防守,依靠個人能力得分或吸引防守人為其他隊友創造得分機會,促使整體進攻順利流暢。與之相對,運球到前場后不能突破過人為全隊創造進攻機會是我國大學生聯賽中后衛在進攻中相比日本后衛的最大缺陷。

從數據統計上來看,日本平均每場突破次數為54.08次,而中國則僅僅為26.76次,同為籃球比賽,為什么在同類別的數據統計中會產生如此大的差距呢,其中所反映出的問題是值得深入分析與探討的。在我國的大學生聯賽中,后衛經常是在帶球到頂弧后由于對方防守加強而不得不停球,只能等待隊友的接應而不能有效地組織進攻。這也是我國后衛較比日本后衛助攻次數少的重要原因之一:運球突破能力不強,導致組織進攻的連貫性差,不能夠主動為隊友創造得分機會,而只能一味地站在原地轉移球、投籃,失去了后衛的真正作用。除了后衛,我國大學生聯賽中其他位置的球員也同樣在運球突破這項技術的運用上存在較大問題。這就導致球員接到球后反而不能“運”,因為運球后的突破能力和處理球能力較差,運球后反倒相當于“死球”。這也是我國大學生聯賽中出現進攻不流暢,觀賞性不強的場面的主要原因之一。

除了突破總次數的對比,從表1中還可以看出,我國球員的平均每場持球突破次數為16.14次,約占總突破次數的60%,運球突破次數為10.62次。由此看出我國大學生隊伍運用持球突破多于運球突破,比較擅長在接到球的同時就進行突破,加之我國球員相比日本球員具備一定的身材優勢,隊員也比較習慣在接到球的第一時間利用自己的身體來進行突破,相反,在接到球后沒有選擇突破而是開始運球時,如果再想通過變向來超越防守人則顯得比較困難,在我國球員10.62次的場均運球突破中也幾乎是由較為靈活的后衛來完成。日本球員的場均持球突破次數為5.87次,場均運球突破次數為48.21次,占到了總突破次數的89%。通過對比賽視頻的觀察,可以清晰地看出日本球員雖然身材比較矮小,但是每一個隊員都十分靈活,她們大都具有較強的爆發力,對于球的控制可以說是隨心所欲,在場上可以做到運著球說走就走,說停就停。日本球員在起速突破時重心會壓得很低,即使面對高強度的防守也可以在幾次周旋之后將防守人過掉。因此,日本球員大多選擇運球突破來完成自己的進攻。

2國之間如此之大的數據差不單單體現了單項技術上的差距,還能夠看出2國大學生隊伍的不同打法。通過觀看比賽視頻,可以清晰地看出我國球員的進攻節奏普遍比較緩慢,大都是在對方進球后發球、推進、組織,到前場之后,通過中鋒站位來進行球的里外傳導,通過一步步的實現來完成進攻。而日本隊伍中整體的進攻節奏非常快,而在推進到前場的過程中大多使用傳球推進,在最短的時間內將球推進至前場。每人接到球后都先瞄籃,有機會出手,無機會則繼續通過突破來尋找機會。整個進攻是通過有球隊員的突分與無球隊員的跑動來完成的。

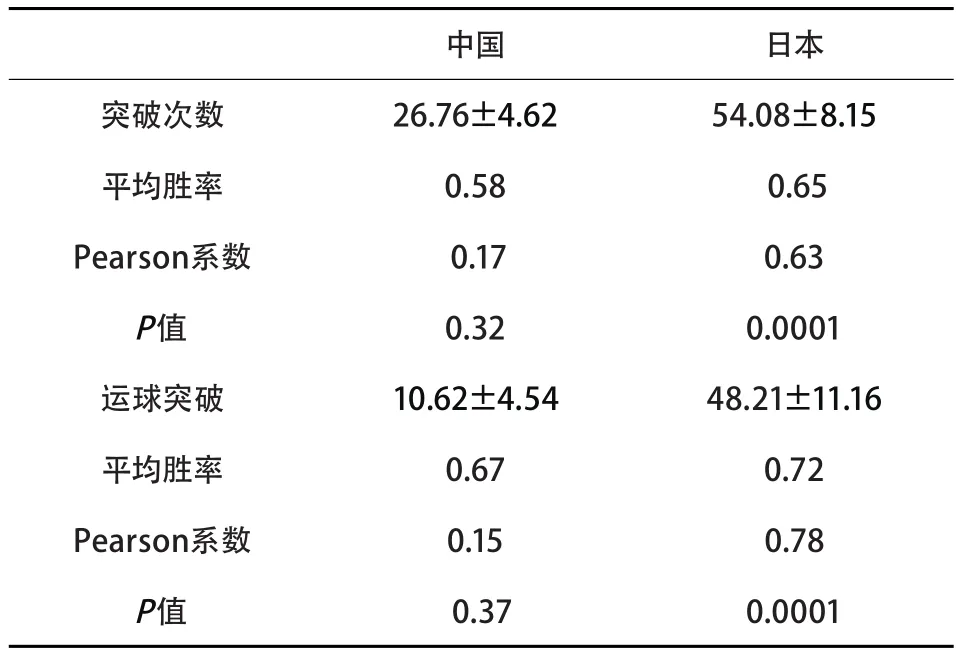

表2 突破次數、運球突破次數與比賽勝負的相關性分析

2.2 對2國大學生聯賽中突破次數與比賽勝負的相關性分析 通過表2的相關性分析可以看出,在日本大學

生聯賽中,突破次數尤其是運球突破的次數往往是決定比賽的關鍵,對比賽的勝負起到了決定性的作用。而在我國突破次數與比賽勝負卻并沒有直接性聯系,突破這項技術之所以能夠對比賽勝負起到直接作用,主要因為日本球員在運用突破技術時往往帶有較強的目的性,有的放矢,志在必得。但在我國大學生聯賽中,球員在比賽時卻大都比較盲目地運用突破技術,并沒有明確的目的性,多數情況下是在不能夠順利地處理球的時候才運用突破技術,并且由于運球突破的能力不強,突破防守隊員后馬上持球,經常落入對方的防守陷阱,在球成死球受到包夾的情況下不能及時作出合理的判斷及處理方式,使自己陷入更加被動的局面當中。

在我國大部分球隊的打法還是傳統的“站樁”式,整個聯賽對突破技術的根本性認識還急需提高。球隊本身打法單一,在向內線傳球時缺乏變化,總是等到外線隊員站住了,內線中鋒要站住位再傳球。這就使得防守球隊很容易通過一些簡單的防守戰術(例如繞前、包夾等)使得傳給中鋒的球失誤,也使得本來應該順利獲勝的比賽變得異常艱苦甚至會輸掉全局[4]。如果在這種情況下外線隊員能夠通過突破分球將球靈活的傳到內線球員的手中,使球隊打法更為靈活一些,也許反而會使得球隊成績有所改觀,更上一層樓。

反觀日本大學生聯賽,后衛從后場帶球到前場后在沒有好的傳球機會時并不急于停球,因為在高強度的防守下無謂的停球通常會降低進攻的速度,破壞進攻的節奏,在遭到防守球員的嚴密逼搶時,更是連“跑都跑不了”。在沒有機會或球傳不到合適的位置上時,控球后衛或者在運球過程中運用眼花繚亂的假動作晃開防守隊員,將球運到適合傳球并能夠為隊友創造得分機會的點上,或者一不做二不休直接運球突破對方防線沖殺到籃下搶先得分。由于這些處理方式都必須在運球的過程中才能夠順利完成的,因此,這也就要求日本的控球隊員必須具備良好的能力,即在高速度行進間控制球和控制身體的能力,這些能力是與平時訓練中重視進行有目的性地突破訓練密切相關的。只有通過長期的磨練與運用,才能使球員在真正意義上掌握運球突破這項技術,才能使進攻變得較比現在更靈活、更機動,才能逐步縮小與日本之間的差距。

綜上所述,在2國大學生聯賽中有關突破數據上的差距是顯而易見的,但實際上這種差距卻并非形成于比賽中,由于教練員及球員在訓練當中忽視了對有目的性突破的訓練以至于球員很難從根本上認識突破的真正目的和意義、不懂得如何正確運用突破這項在比賽中十分重要的技術,從而導致我國球員運用突破技術特別是運球突破技術的能力相對日本高水平運動員產生了不可忽視的差距。

3 結 論

1)我國大學生女子籃球隊員對于球的控制力較差,尤其在啟動和突然加速時很容易發生失誤而使球隊陷于不利的局面,使場面變得被動,個人技術有待加強。

2)我國大學生球員對身體的控制能力較差,在進行個人突破與發生身體對抗時表現的尤為明顯。

3)運球突破的能力較弱,外線球員在運球時對于球的處理能力有待提高。

4)在我國傳統的進攻打法中,隊員的站位比較死板,有球的突破與無球的跑動都比較欠缺。

4 建 議

要改變我國聯賽外線球員的突破能力,尤其是運球突破能力,較弱的現象除了運動員應加強專項的訓練,教練員也應該提高認識,將一些新的打法揉進自己的隊伍中,具體應做到如下幾點:

1)提高我國大學生運動員在身體高速運行時對球的控制能力因此,這就需要球員在日趨激烈、嚴密的防守下有較好的控制球的能力,而對于突破球員來說,在高速運行的過程中,實現對球的自如控制往往是有著相當大的難度的[5]。所以,只有提高球員控制球的能力,才能夠減少進攻中受到嚴密防守時控制球的失誤,提高進攻質量,加快比賽的節奏。

2)加強我國大學生運動員高速運動中控制身體的能力和對抗能力,球員在高速運動中僅有出眾的控球能力是遠遠不夠的,現代籃球運動的特點之一是攻防對抗的兇悍拼斗日趨激烈,主要表現在有膽識,有毅力和有勇氣的進攻,因為只有在進攻中敢于和善于拼斗才能得分[6]。在強烈的身體對抗下有的防守隊員往往會利用規則和經驗去制造進攻隊員犯規,倘若不能及時收住腳步便很容易導致進攻犯規。所以在加強球員身體對抗能力的同時,還要提高球員在高速運動中對身體的控制能力,做到收放自如、隨心所欲。

3)提高外線球員在高強度身體對抗時對球的處理能力,我國的外線球員常常由于戰術需要或場上實際情況進行突破,而突破過人后卻容易因為控球能力不強,尤其是在高強度的身體對抗下,運球動作容易變形,不能正常進行運球或傳球,致使進攻不能順暢完成,甚至導致失誤。我國運動員運球后假動作較少且不逼真,突破能力較差,使突破這項在比賽進攻中很重要的手段變得很難完成。

4)教練員應轉變“站樁”式進攻的傳統觀念,鼓勵靈活的打法,雖然在比賽中球員才是所謂的執行者,但倘若沒有得到教練的許可,球員還是不太敢隨意發揮。如果得到教練的同意或者鼓勵,球員在場上便會很積極、很自信,反之,在比賽場上則會出現一片死氣沉沉的景象。所以,教練員應從自身做起,改變傳統觀念,在比賽中應該多鼓勵球員運球突破,即使出現失誤也不應放棄,因為這正是一個從無到有、從弱到強、曲折前進的過程,是應該得到正確對待的。

[1] 李軍.提高籃球運球技術教學有效性的對策探析[J].當代體育科技,2013,3(20):34-35.

[2] 馬瀟曼.第30屆奧運會女子籃球強隊進攻技戰術特點研究[J].山東體育科技,2013,35(5):56-59.

[3] 鄭秀琳,崔魯祥,袁野.我國青年女籃運動員專項體能和技術現狀研究[J]. 沈陽體育學院學報,2013,32(3):117-120.

[4] 戰立富.淺談籃球運球突破動作分析[J].當代體育科技,2012,2(3):21-22.

[5] 張偉.淺談籃球比賽中運球突破的節奏[J].科技視野,2012(22):91-92.

[6] 潘敏.突破技術在籃球比賽中的應用研究[J].當代體育科技,2014,4(5):130-131.

Comparative Study on Breakthrough Technique of Chinese and Japanese Female University Basketball Player

CHEN Zhe-fu, YUAN Wen-xue, YI Yi-jun

(Physical Education Department, Dalian University of Technology, Dalian 116023, Liaoning China)

Successful application of breakthrough technique can effectively break opponent defense in basketball competition, and connect offense of whole team. This thesis analyzes and compares breakthrough technique statistics of Chinese and Japanese university female basketball player in competition, dissects deficiency of breakthrough technique application of Chinese university student in offense, proposes improvement suggestion to training concept, means and method. Adopting methods of technical analysis and mathematical statistics, through comparison of offensive breakthrough times and method of Chinese and Japanese university student in each national league, this study reveals the fact that less breakthrough of Chinese university student, especially insufficient personal breakthrough ability in dribbling, as well as lack of awareness of personal breakthrough and passing. Suggestion of improving breakthrough awareness, physical confrontation and breakthrough ability of player is proposed according to aforementioned questions.

Chinese and Japanese female university student; female university student; basketball player; breakthrough technique application; comparative study

G841

A

1004-7662(2014 )09-0059-04

2014-08-15

陳哲夫,講師,碩士,研究方向:籃球教學與訓練。