需要治療的,更多是他的家庭

陳薇

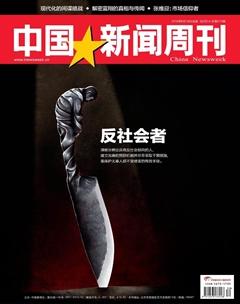

不知從何時起,“反社會人格”成為流行語。

從馬家爵到鄭民生,再到公交縱火案,凡是手段令人發指、毫無悔改之意的極端犯罪分子,人們都冠之以“反社會人格”的帽子。

一部英國電視劇的主人公夏洛克·福爾摩斯,也宣稱自己是“高智商反社會人格”。

事實上,反社會型人格障礙,是一種有著嚴格診斷標準的精神疾病。反社會人格障礙者容易犯下殘酷的反社會行為,但是,反社會行為者未必有反社會人格障礙。

不論是人格障礙,還是潛在行為,它們都在我們的目光之內。城市、醫院、公益組織,已在關注并阻止反社會。盡管艱難,但已起步。

最難治療的人格障礙之一

一個二十多歲男孩,家庭條件極好,卻從未成年時就開始輟學、吸毒、打架,在酒吧里灌下幾瓶啤酒后,因為口角就拿著酒瓶子砸破了對方的頭。他的單親媽媽,無奈之下將孩子送進上海市精神衛生中心,囑咐醫生說,不論多貴的藥都可以用。

然而,當醫生張天宏走進病房,還沒來得及詢問病情,男孩就惡狠狠地罵:“你滾出去!”

張天宏,上海精神衛生中心精神科主治醫師。從業多年,這個男孩仍然是讓他頭疼的病人。不吃藥,不服從所有規定,無視道德和基本禮節,整天想著逃跑,還托朋友想辦法,要把大麻弄進醫院來。

男孩其實是因吸毒進的精神衛生中心的物質濫用病房。時間長了,張天宏醫生憑經驗判斷,這個男孩性格中,帶有很強的反社會人格障礙色彩——反社會人格,常常與物質濫用、自戀型人格障礙等其他心理障礙與疾病相伴共生。不過,在臨床診斷時,張天宏仍是以物質濫用為主(住院治療方案主要是針對物質濫用)。他考慮到該患者當前更符合物質濫用的臨床表現,且反社會型人格障礙并無太好的臨床治療手段。

反社會型人格障礙,有著嚴格的診斷標準。依據美國《心理障礙診斷與統計手冊》第四版(DSM-IV),它的診斷需要同時滿足4項條件:第一,一直不顧或者侵犯他人權益,起自15歲前,至少出現說謊、偷竊、斗毆、逃學、反抗權威等多項行為中的至少3項;第二,至少18歲;第三,有證據顯示個案15歲以前為品行障礙患者;第四,反社會行為并非發生在精神分裂癥或躁狂發作的病程中,即排除其他病癥的行為影響。

幾乎所有的臨床調查數據都反映這樣一個事實:反社會人格障礙患者其實并不多見。

2006年,上海市心理咨詢中心專門做了一次人格障礙的流行病學調查,對象是心理咨詢門診及精神科門診來訪者共3075人。結論顯示,在心理咨詢門診1402名來訪者中,反社會人格障礙只占1.1%,在12種人格障礙中占比最低。

還有專家對上海某重點大學1846名二年級學生測查后發現,各型人格障礙患病率中,以強迫型最高,反社會型最低。更早之前,1993年中國七個地區精神疾病流行病學調查,結論比這還要低,人格障礙的患病率為0.1‰。

然而,這種看上去并不常見的疾病,卻有著最強大的破壞能力。“在社會中,這群患者不但對身邊的親人、朋友、同學、同事不負責任,更是對整個社會群體都不負責任。”張天宏說。

他解釋說,這種不負責任的行為模式,最主要的原因是其成長過程中未能很好地習得一種理解他人內心感受的能力,即缺乏共情能力。它表現為,無視社會權威,不顧道德法律規范。不負責任,習慣于撒謊、欺騙、傷害他人。缺乏自省力與罪惡感,沒有羞恥心,善于為自己的錯誤辯解。不能吸取教訓,懲罰也難以令其悔改。

與反社會人格障礙患者交往時,人們很少看到他們善解人意或在犯錯時真心悔過的一面。比如,當患者將一個老人踢斷了腿時,他仍能不斷列舉種種應該打人理由,即使提醒他考慮老人的感受,他卻輕蔑不屑地說,“他當然難受了,我就是要讓他長長記性。”

在一些極端社會事件中,犯罪者的悲慘遭遇往往會激起人們的同情與憐憫。但是,“如果你真的面對一個反社會人格障礙者,他的敵意會有意無意地散發出來。你會防備,會不喜歡他,很難產生同情心。”上海精神衛生中心醫務部副主任邵陽說。

首都師范大學教育科學學院心理系的林暉蕓等老師,曾確診一例反社會人格障礙個案。一個20歲的男人,在監獄中不顧干警勸阻,將獄友打成重傷。他表情冷淡、語調低沉,與治療師目光接觸少,身體略顯緊張僵硬。

當被問到“作案時是否考慮到受害者的感受”時,這男人搖搖頭,說“沒什么感覺”。

早在1885年,意大利犯罪學家加諾非諾在《犯罪學》便如此描述:“當你在近處觀察他們時,你會懷疑他們是否有靈魂。他們留給你的印象如此麻木、頹喪和本性兇殘……他們的道德麻木可以從他們當眾描述犯罪時的厚顏無恥觀察出來。”

或許正因為此,反社會是與違法犯罪關系最密切的一種人格障礙類型。2010年,北京大學心理學系錢銘怡教授等學者,在北京11所監獄中選取2800名服刑人員,以人格障礙診斷問卷第四版進行測查。結果顯示,服刑人員中反社會人格障礙所占的比例為45.8%。

然而,等到這些人進了監獄,一切已經很難挽救。

“有一個最大的困難,這些人缺乏共情的能力,而很難形成(醫患間的)治療聯盟,而治療聯盟恰恰是心理治療中最基本的要素。”張天宏醫生說。他的病人們并不配合治療,往往還沒有等到確診,就在第一次門診后消失不見。患者本人其實不覺得痛苦,因此極少主動求助醫院。有時候,是他們的家人來到醫院,代為咨詢。

反社會是公認的最難治療的人格障礙之一。通常認為,它的病因來自于4個因素:遺傳,腦功能缺陷,家庭環境和社會文化。特別是家庭環境因素,當孩子缺乏父母關愛或遭受嚴重的父母拒絕甚至虐待時,他們成年后發展成反社會人格障礙的可能性更大。

這4個因素根深蒂固,無法在短時間內改變。精神科醫生難以發揮太大作用。因此,它并不是臨床心理治療或者精神科治療的主要對象。

潛在的反社會行為者

2014年7月,看到三條公交車縱火案新聞后,73歲的徐景安再也坐不住了。他坐到書桌前,又開始修改一份由他撰寫的《保障市民精神健康應作為政府公共服務納入財政預算的建議》。

徐景安曾是中國改革開放中的風云人物。他參與起草了我國經濟體制改革的第一部總體規劃,曾任中國經濟體制改革研究所副所長。而如今,他的改革方向從經濟轉向社會。2009年4月,他創辦了深圳市市民情感護理中心。這是一個通過熱線電話和免費面詢為人們解決情緒危機的民間公益組織。

他出示了一組數據:截至2014年7月20日,共接來電21998個。接聽到有自殺他殺念頭的來電99個,其中處理企圖自殺案12起,報復家人案9起,報復社會案6起。

“我要殺幾個外國人!”2010年5月,中心接到一個小伙子來電。他的孩子在從老家來深圳的途中因病夭折,妻子離他而去,侄子又是一個陰陽人,需要動手術卻沒有錢。沒有人幫他,他深感無路可走。

第二天,這位保安在徐景安的邀請下來到中心。他穿著一件皺巴巴的短袖襯衣,淌著汗水的臉看上去像是沒洗干凈,“一看就是那種被生活壓力所迫、有點窮困潦倒的打工仔”,咨詢師陳泳記得。

保安說,他想過自殺,找一臺寶馬或者奔馳之類的好車撞上去,求得一點賠償;他也想殺貪官,殺有錢人。他在深圳皇崗口岸做保安,直到有一天看著來來往往的外國人,突然就萌發了殺幾個外國人引起關注的想法。

徐景安并不是專業咨詢師。他所能做的不過是調動了自己所有人生閱歷而已。首先耐心地聽,然后開始肯定對方想法中合理的成分,“你的孩子死了很難受,侄子要動手術沒錢也很痛苦,你是有家庭責任感的人。但是,殺外國人是不是你的正確選擇呢?能減少你們家庭痛苦嗎?不僅不會減少,還會造成永遠的不幸……”

勸慰之下,保安漸漸平靜下來。如果依照反社會人格障礙的診斷標準,他并不符合那些條件——他希望對侄子的病情負責,肯定不是一個沒有責任感的人。然而,在事實發生前,沒有人能夠預料他是否真的會一時沖動。

徐景安將精神健康分為三個層面,精神病醫治、心理障礙治療、情感困惑排解。他希望做的,是最后一項保障民眾精神健康的基礎性工作。情感護理不同于心理咨詢,心理咨詢一般都是坐診,等人求助,而情感護理則主動約談、事中跟蹤、事后回訪等。心理咨詢一般不作價值判斷,而情感護理在情感疏導的同時,也會進行正確的人生觀、價值觀、幸福觀的引導。

他還會幫助解決來訪者的實際問題。那位要殺外國人的保安,徐景安后來幫他找到一筆企業贊助,解決了孩子的手術費難題。

即便是為了助人,徐景安也曾因為幫助人受到過“死亡威脅”。

“我要殺人!我要來你們中心殺人!我知道你們好,你們都是善良的人,只有殺了你們,才會引起政府重視的!”2014年5月,一個廣西的小伙子打來這么一個電話。

小伙子接受過中心的幫助。有一次,他在一條河邊走投無路,哭著給中心打電話。咨詢師游繽請他到中心做面詢后,還自掏腰包給了他180塊錢。但小伙子說,他連回家的路費都沒有。第二天,他又“借”了50塊錢。

今年5月,他從老家來到深圳,說來中心聊聊天。他說姐姐病了,但沒有再要錢,游繽也沒有再給。

不料,他又打來電話,氣急敗壞地:“你們一點同情心都沒有!我姐姐都生病了!我知道民政局副局長也到你們那兒去視察了,證明你們中心是和腐敗分子是一伙的!你們等著,我要去殺市政府的人,去把市政府的墻推倒!我要來殺你們!”

第二天下午2點,他如期出現在中心門口,背著一個黑色背包。提前到達的警察打開一看,發現里面什么兇器都沒有。

他被送去拘留,在精神病院待了一周后出院,再無消息。游繽認為,他很可能是潛在的反社會行為者——派出所請他吃飯時,他還要求旁邊的人先嘗一嘗,“看看里面有沒有迷魂藥”。

要讓他們知道,社會沒有忘記他

“慘案發生了,全社會才知道如此嚴重;避免了,全社會都以為沒事了”,徐景安說,“我國巨大的維穩費中撥出一個小小的零頭,就可建起全國的情感護理系統,這對預防自殺、維護穩定、促進和諧起到十分重要的作用,這樣利國利民的事為什么不做呢?”

深圳市市民情感護理中心4條熱線電話的那一端,充滿了無助與絕望。有人電話打來說因為警察處理不當導致女友離開,想血洗派出所;有人被老板辭工、生活無望,印好了各類極端犯罪新聞的傳單,想到大街上散發……沒有人知道將會發生什么。

“需要改變的不單是他的品行,更多是他的家庭”,上海精神衛生中心醫務部副主任邵陽說,“要有相對平等、相互溝通、彼此傾聽的家庭環境。父母需要起到良好的家庭模范作用。不良示范,容易被孩子習得。此外,還需要對孩子有對錯獎懲的制度。”

因此,對反社會人格障礙者的犯罪預防,要從未成年時做起,以培養健全人格。有學者建議,各級學校教育機構必須建立心理咨詢室,配備專業心理咨詢師,注意隱私保護,關注除自殺與校園暴力之外的更普遍的心理健康。

還有人建議,可以在基礎體檢中增加心理檢查項目,及早發現人格障礙患者,將心理治療費用納入全民醫保,且為社會低收入人群提供免費的心理救助。

還有社區。由政府主導建立相關組織機構, 由專業人員到社區、家庭、農村, 通過心理風險因素測評,對心理、精神上有隱患的人群排查管理,進行心理干預,從而化解各種潛在的社會危機。

“反社會人格障礙的預防和干預,是跟整個公眾心理健康水平的促進和提高密切相關的,不能分割開。放到更大的背景中,才有可能做得更好。”邵陽說。

2013年9月,國家衛生計生委印發了《嚴重精神障礙發病報告管理辦法(試行)》,規定基層衛生機構須為6類精神疾病患者建立健康檔案,定期隨訪。它們是精神分裂癥、持久的妄想性障礙、癲癇所致精神障礙、精神發育遲滯伴發精神障礙等重性精神疾病。

至于人格障礙者,暫時還沒有顧及。

徐景安至今記得一個面詢者的回訪電話。一接通,對方痛哭流涕:“我是最早來深圳打工的,看著深圳平地而起,但是像我這樣沒有文化、沒有能力的人,會被這里拋棄。已經沒有人關注我了。”

他很感慨。或許,挽救未知的反社會行為者,其實要讓他們知道,社會沒有忘記他。