走濟南尋訪那些深藏不露的古村

在這個喧囂的都市,你是否想將疲憊的心靈放逐自然,享受恬淡和雅致;在這個繁華的都市。你是否懷揣夢想,那夢想中有藍藍的天空、輕輕的小溪和綠草如茵;在濟南這座古老的城市,有山有水的地方頗多,風景秀麗的高山,舒適清新的小山坡,波光粼粼的小湖,兩岸風光無限的江河,哪一處風景能吸引想要親近自然的你呢?

我想,那些山野爛漫、景色怡人、到處是古屋舊祠和青青石板路的古村落是一個不錯的選擇!章丘的博平村,三德范村;長清的方峪村,土屋村;平陰的賢子峪,南崖村;歷城區的黑龍峪,上閣老村……每一個村落都有著說不完的古老故事和謎一樣的傳奇經歷。走吧,還等什么,一起去尋訪那些隱匿于城市中深藏不露的古村落,邂逅一段韻味悠長的古老情懷……

歷城區

黑龍峪:大山深處的誘惑

當你第一次走進黑龍峪,你會深深地愛上這里。這里有保存完好的老房子,有年代久遠的老樹,有歷經滄桑的老人,有風景秀麗的山,還有清澈甘甜的泉。

黑龍峪位于港溝街道西南五公里處,群山環繞,是個古村落,距今大約有五百多年的歷史。古風猶存的黑龍峪滿足游人所期待的所有想象,滿眼的古墻、古道、古寺廟,處處可見先人生存的痕跡以及罕見的古生物化石。

據明崇禎《歷城縣志》記載,黑龍峪村形成于明代末年,因位于黑龍寨山峪內而得名。

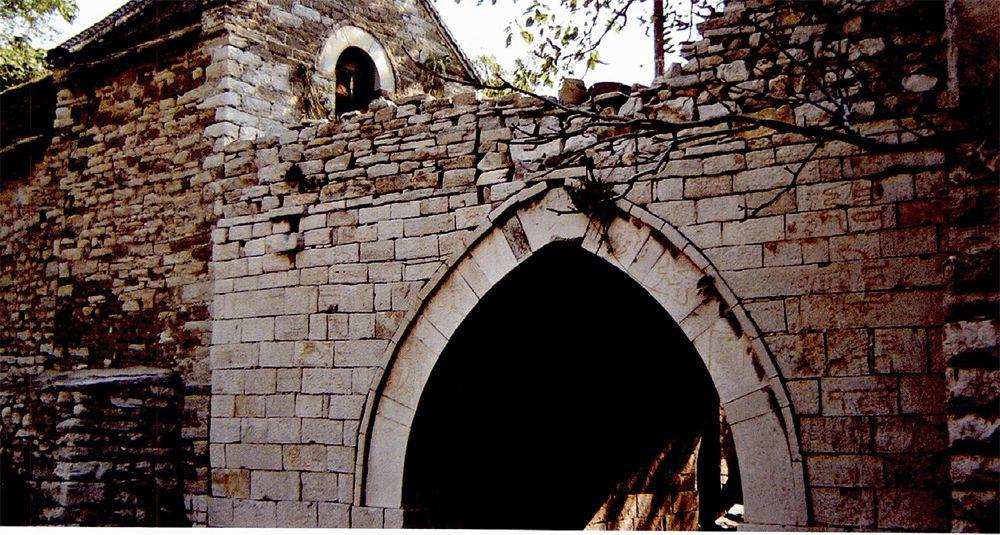

沿公路旁邊一條青石板路走進老村,一座拱形的石門便赫然入目,這是黑龍峪村的標志性建筑,當地人俗稱”閣子門”。它相當于村落的大門,主要是用以抵御山匪和盜賊。

相對閣子門來說,村民更引以為豪的應該是村中的老槐樹。

穿過閣子門,抬頭即可看到路邊那棵枝繁葉茂的老槐樹。雖歷經滄桑,如今依然枝繁葉茂,樹干粗壯,要有四個人才能勉強抱過來。村里人講,這棵老槐樹從建村時就有了,幾百年來歷經幾十代人的生生死死,古老的生命生長出了靈性,佑護著一方水土一方人。

尋訪路線:沿旅游路東行至港淘鎮政府駐地,再拐彎向南。沿著去朱風山的路標走,在郭家村岔路口向左。從繞城高速橋洞下穿過后一直走到頭。

上閣老村:一脈泉水,一棵五角楓

上閣老村在歷城區西營鎮東南的山腰間。相傳,唐太宗李世民東征時,因戰事失利兵困于此。群臣分兵屯守,某位閣老在此操練兵馬,以待時機。后為紀念閣老之功德,故起名閣老村。

上閣老村內原有古玉泉寺,三面環山,寺名因村南山崖下有玉泉而得名。玉泉碧綠清澈,四季不竭,一眼山泉養育一村百姓,是村中的主要飲用水源。近年來,村中百姓集資重修了古玉泉寺,并將原來散落于村中的眾多碑刻集中立于寺內,使玉泉寺得以重生。

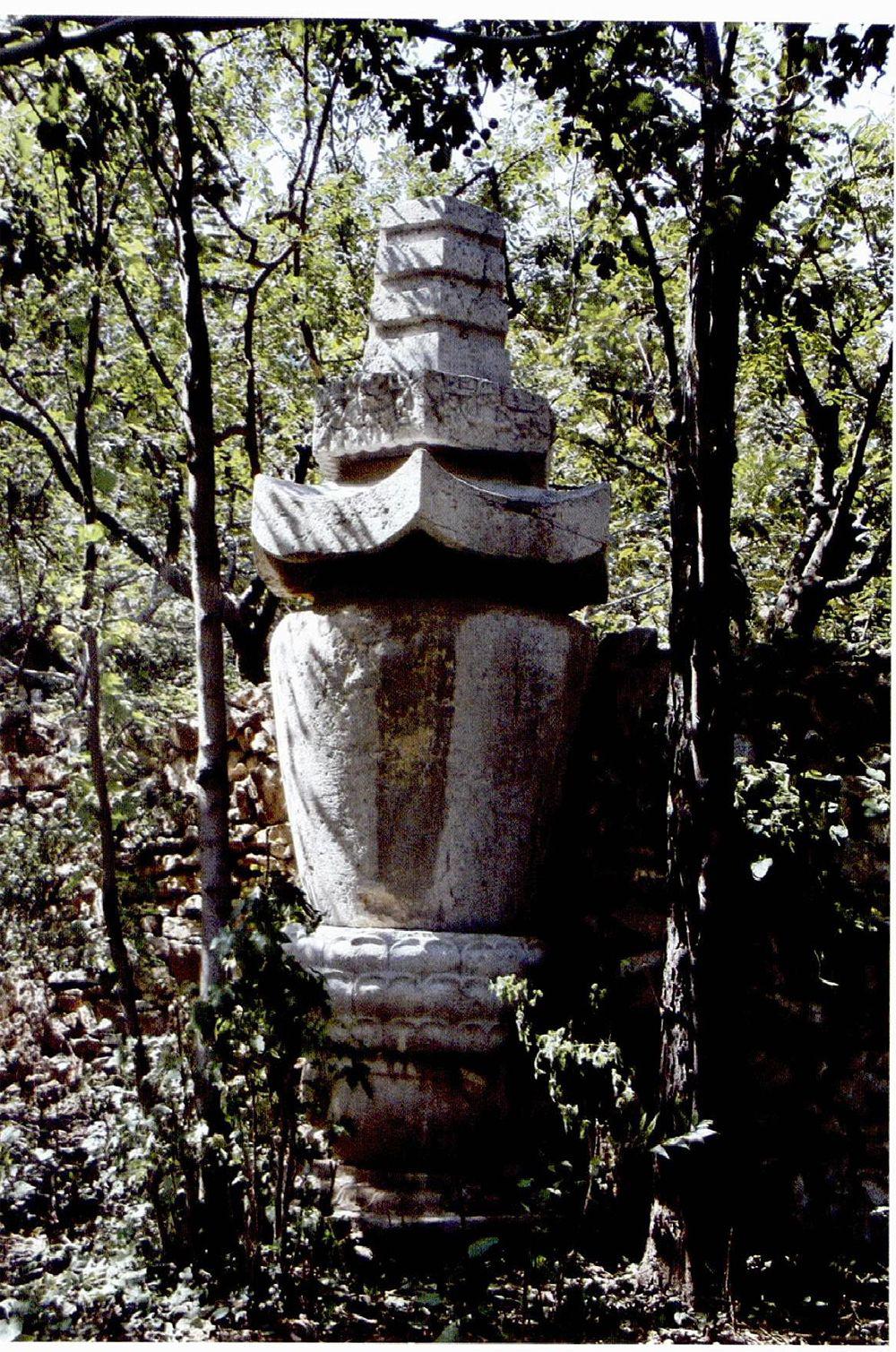

而村南不遠的果園里還有三座明代墓塔,據塔上銘文可知,三座墓塔的主人均是當年玉泉寺內有名的得道高僧。在新玉泉寺北面不遠處有一棵五角楓,樹徑近一米。是濟南地區最高大的一棵五角楓,現在樹旁有農家樂小店,周末時眾多市民會驅車至此,在樹下享受著深山中的新鮮空氣,探訪千年古寺。

尋訪路線:從濟南走103省道至仲富鎮,東行至西營鎮,出鎮駐地沿東南方向公路入山,盤山公路可到上閣老村,盤山路分叉口處有指示路牌。

章丘市

博平村:獨特的“三合樓”建筑

章丘市普集鎮博平村,是一個有著1500多年歷史的古村。這個歷經千年歲月洗滌的村落,如今已是滄桑巨變。再次走進這個古村,我們仿佛記起1500年前的故事,也見到了那片老宅子,和一個個面目斑駁的老門樓。

這些門樓,一般都是墊高修建在石基上。由土磚砌墻,青瓦覆頂,小花瓦拼成的正脊在兩端高高翹起,樣子很有特點。

村中有一座劉家祠堂,是一組古建筑群。現存建筑主要由兩個院子組成,兩院子之間是一座影壁式的院墻,中間是一座拱門。劉氏祠堂正南面有一座式樣獨特的影壁。影壁下部為青石基座,中間是青磚壘砌的墻體,頂部則是青筒小瓦覆頂的歇山式結構。

與村中其他老宅不同,博平村村委會所處的傳統院落比較有特點。除了正房是兩層樓外,東西廂房也都是二層建筑,屬于典型的“三合樓”建筑。這樣的建筑不但在農村老民居中十分少見,就是在濟南市區的老建筑中也很稀奇。

尋訪路線:由濟南走工業北路至章丘。一直沿濟青公路向東,進入昔集鎮后,在池子頭村附近向北拐,前行大約2公里即是博平村。

三德范村:謎一樣的古村落

章丘文祖鎮有一古村,叫三德范。乍看它只是一個普通的村莊,其實它深藏不露。它年代久遠,可追溯到西周;它古跡眾多、奇人眾多。不解之謎和傳奇故事眾多,村民們還編了一本莊志。這個古村絕對讓你嘖嘖稱奇!

關于三德范村的歷史年代始終沒有明確記載。《三德范莊志》大事記中記載:明初,因花子軍之亂,版籍虛脫,本邑之民十有九遷自河北直隸真定府棗強冀州。三德范也不例外,原屬地居民只有車、袁二家,即所謂“車、袁二家實在戶”。三德范古稱“三隊反”、“三敵反”、“三墜反”、“三推飯”,清道光二十三年(1843年)。重修禹王廟碑記上首見“三德范”之名。不但三德范的歷史年代是個謎。村里還保留下了一些謎一樣的古建筑和老街巷。

三德范古跡眾多,而且村里也出了不少奇人奇事。清朝中葉出了一個能治百病的神醫張永申。20世紀下半葉,村里又出了“殊才四星”;滑稽大王張傳淇、板話天才姜福九、曲藝魁首趙榮朝、音樂天才王起業。關于他們的一些奇聞軼事,村民總在茶余飯后津津樂道。

長清區

方峪村:村子里的稀罕物

在濟南長清區孝里鎮的山峪里隱藏著一個鮮為人知的古村——方峪。村里滿目滄桑的老屋主要由石頭建成,歷經數百年依舊巍然屹立,最古老的已經近500歲了,村里還有古廟、古井、古槐和散發著悠悠光澤的青石板路……

方峪村位于孝里鎮大峰山齊長城西南的一個山峪里。方峪古村最初名為王峪。據記載,方峪之名,因洪武年間方氏建村,村子坐落在山峪而命名。由此判斷,這個村肯定是始建于明代洪武年間之前,且名為王峪,后方氏進村,遂改為方峪。

說起方峪村,就不得不說村里保留的一個稀罕物——巨石碾。巨石碾就是北方農村隨處可見的石碾子,只不過這個石碾子要比普通的碾子大得多。普通石碾子的磨盤直徑只有1米左右,而這個石碾子磨盤的直徑接近2米。圓圓的石碾子歷經時光的磨礪,通體透著歲月的光澤。磨盤是由一塊完整的石板雕琢而成,碾子兩端還雕有花紋。這原本是一件粗獷的石制農具。居然也做得這樣精細,一定出自一位技藝高超且有一定藝術修養的石匠之手。

土屋村:石頭村的古老記憶

土屋村位于長清區歸德鎮,隔山與馬山鎮崮頭村相望。土屋村呈南北走向,村中至今保存有大量清末民國年間的老宅院,因為村子位于山峪之中,靠山吃山自然成了百姓的謀生手段。村中的老宅大多用青石所建,是一個地道的石頭村。

土屋村中保存最好的獨立院落是217號院。該院位于村中大街西側,整座院子全部用規整的石塊修建。院落大門有兩層,對外開有一扇圓形窗戶。大門上的腰枕石雕刻有不同的圖案,其中左側腰枕雕刻的是西洋鐘表的造型,而右側則雕刻著中國傳統的太極八卦圖。兩個腰枕石的雕刻內容一中一洋,卻給人和諧交融之感。

土屋村的老居宅院數量眾多,從建筑風格看秉承了長清南部山區的慣用建筑手法,基本都是以附近山上的石頭為建筑構件,通過各種雕刻予以裝飾。土屋村除了老宅院外,還有一處古跡,是位于村東山口處的唐代摩崖造像。造像位于土屋村東面山埡口的崖壁上,雕刻在石峽西面的石壁上,距現有地表約3米處,依崖鑿佛。佛像高約1.3米,結跏趺坐,雙手下垂扶膝,袈裟無衣飾,雙臂顯示有褶皺。發髻高聳,面部飽滿,兩頤豐腴,雙耳垂肩,面部慈祥。旁無雕飾,僅此獨尊。

尋訪路線:沿220國道過小屯樹后不遠處宥一條斜下至東南方向的水泥路可直達村中。

平陰區

賢子峪:桃花流水惹人醉

賢子峪,三面環山,谷口向西。它靜悄悄地藏在這個距平陰縣城東5公里的深山溝里。資料上說,這個村是明代貢生張宗旭所建。從建村到今天已有400多年歷史,至今仍完好地保存著明代古村落的原始風貌。古村中有三泉庵、函山書院、伏魔殿、桃花流水、抱珠泉等著名景觀。

村內抱珠泉深有丈余,闊大如井。泉水清澈透亮,如鑲嵌在山間的一顆明珠。泉旺水美,早澇不涸,幾百年來供全村人畜飲用。除此泉外,西山的山腰還有一泉,名南岳泉,常用來濯洗和澆灌。另有幾處小泉,如散珠碎玉般點綴在山間村落。無怪明代詩人張宗旭曾作詩贊曰:“三泉自擅名,何地不泉聲?”

村內另一處迷人景觀,謂之桃花流水。以前這里漫山遍野盡栽桃樹。陽春三月,桃花競相開放,大湍小瀑齊發并流。《函山八景》中如是描述:“窈窕尋南澗,溪行石徑斜。傍巖無雜樹,夾岸盡桃花。”可惜,好景不再,現只剩下了兩三株。毋庸置疑,正因了這大泉小瀑,山間萬物才變得如此秀美,各色樹木才變得如此蒼碧。民宅內有棵皂角樹,四百多歲仍枝繁葉茂。想必其以錚錚鐵骨,見證了世間的演變和滄桑。

尋訪路線:京臺商速——濟廣高速——進入平陰縣沿函山路行駛,到終點。

南崖村:適合寫生的地方

南崖村屬于平陰縣洪范池鎮,位于鎮駐地東南一條狹長的山峪中。這里以前的交通交通不便,近年新修了公路,使得這個寧靜的山村也熱鬧了起來。因為村中保留有大量的古民居、古橋等古跡,所以這兩年南崖村成了美術創作的人經常光顧的地方,走在村中時不常會看到背著畫板前來寫生的學生。

南崖村的文昌閣位于村子的西北角,是原來老村圩子墻上的一座石門。青石修砌的拱門借著地勢修建于一條河道之上,水大時下面是泄洪的水道,整座閣門就成了一座橋梁,枯水期閣門就是村民進出村子,上坡下地的通道。

在文昌閣的南面是一座坐北朝南的古建筑,繞到前面看,三開間的大殿,前出抱廈,屋檐下立有一塊古碑,從碑文的記載上看,這處建筑是村中的祠堂。大殿原來是文昌閣的附屬建筑,后來經村里公議后譬為了祠堂,供奉歷代祖先。

來南崖村游玩除了這座文昌閣外,村中值得一看的還有關帝廟,另外村中還保存有數座完整的有平陰特色的古民居,這些帶著濃厚歷史氣息的建筑在藝術創作人眼中都是寶貝,讓人流連忘返。

尋訪路線:京臺高速——濟廣高速——進入平陰縣沿220國道行駛,進入龍池大街,沿街行駛到終點。