寬粘度域攪拌器的開發及其研究進展*

陳明強 劉景亮 錢路燕 張義堃 劉寶慶

(浙江大學化工機械研究所)

攪拌操作廣泛應用于化工、石化、醫藥、食品、冶金、造紙以及污水處理等過程工業中,特別是在勻化、乳化、發酵及聚合等操作過程中發揮了重要作用。然而國內外的調查研究發現,在攪拌工業中普遍存在槳形單一、選型不合理、結構與操作參數遠離優選值以及規模效益低等問題,這嚴重影響了攪拌混合效果和企業的經濟效益。

傳統攪拌器大都為小葉片攪拌器,即其在釜體縱剖面的投影所占比例較小,典型的如槳式及渦輪式攪拌器等,具有結構簡單、操作方便及設計方法相對成熟等優點,但其功能單一,只適用于特定的工藝流程。實際化工過程則較為復雜,粘度的變化、相態的轉變以及熱量的傳遞等往往同時存在。典型的如一些有機聚合過程,開始時物料的粘度很低,隨反應的進行粘度會越來越高,有的甚至在反應后期還會析出固體粒子。顯然對于這樣的變工況體系來說,如果直接采用傳統的單一小葉片攪拌器,很難全程較好地滿足不同階段的攪拌需求。因此,為確保攪拌槽內流體得到較好的混合,更好地滿足工業生產中不同階段的攪拌需求,工業上采用兩種方法來解決這個難題。一種是選用單一葉片式寬粘度域攪拌器,該類攪拌器具有結構簡單、動密封容易且運行維護成本低等優點;另一類是選用組合式攪拌器,即在同軸或異軸上安裝多個攪拌器。但文獻報道表明,同軸上安裝多個攪拌器有時并不能滿足變粘體系的攪拌需求[1],而雙軸組合式攪拌器因其組合的多樣性和工作模式的靈活性而具有良好的綜合性能。

1 單一葉片式寬粘度域攪拌器

1.1 類型與應用

目前,單一葉片式寬粘度域攪拌器主要有美國LIGHTNIN的A315攪拌器、法國ROBIN的HPM攪拌器、德國EKATO的INTERPRO攪拌器以及日本住友重機、神鋼泛技術、三菱重工各自開發的最大葉片式(Maxblend,MB)、泛能式(Fullzone,FZ)、葉片組合式(Sanmeler,SM)攪拌器,特別是后三者在過程工業實際生產中應用較多,表現出良好的綜合性能和靈活適應性[2,3]。

MB攪拌器由上部帶柵格的平葉片和下部延長板兩部分組成。下部延長板排出的流體為放射流,達到槽壁后轉換成軸向循環流,當流體到達柵格處時,可被剪切細化,且液位較低時MB攪拌器也能進行有效混合。此外放射流具有沖刷釜壁的作用,能加快傳熱面附近的流體更新,進而提高傳熱效率,但其功耗是三者中最大的。

FZ攪拌器由上、下葉片交錯配置組成。上槳葉的底部有兩個對稱的延長板,起到連接上、下槳葉之間流動的作用;下槳葉的外緣為向后彎曲60°的后掠狀葉片,可增加放射流的排出;上、下槳葉間留有適當間隙和60°的交錯配置角,使上、下槳葉所產生的流場進行交匯。其功耗低于MB攪拌器,但高于SM攪拌器。

SM攪拌器由左右非對稱排列的平葉片和斜葉片構成,即4塊傾斜安裝的小葉片以及下部葉片。斜葉片有助于軸向流的形成,而下部葉片能增加放射流的排出。SM攪拌器產生的流場是軸中心流體先被向下吸引,再繞軸以狹窄的流路下降到槽底,然后再從外圍旋轉向上,從而形成一個大的整體循環。SM攪拌器也是軸向流和放射流相結合的攪拌器,同樣有著良好的傳熱性能。

上述3種攪拌器的共同特點是葉片在攪拌槽縱剖面上的投影占縱剖面的比例較大,均在50%~60%之間,且葉片呈單一的平板狀,使得槽內流體循環路徑單純,剪切分布均勻,混合時間較短。因此,以上3種攪拌器不僅適合于固液懸浮及晶析等單元操作,也適合于液液分散和從液面吸入氣體的氣液傳質過程,同時近壁的局部傳熱膜系數較均勻,也提高了整體傳熱膜系數。

1.2 研究進展

1.2.1國外研究進展

20世紀80年代末,日本的住友重機及三菱重工等公司從開發新型高效聚合反應器的目的出發,開發了MB、FZ、SM攪拌器,這3種攪拌器的適用粘度范圍為0.001~100Pa·s,屬于大葉片寬粘度域攪拌器。

Dohi N等實驗研究了氣-液-固三相攪拌體系中MB和FZ攪拌器的功率特性和顆粒懸浮特性,還測定了通氣和不通氣情況下的臨界懸浮轉速和能實現均勻混合的最小轉速,并與四葉圓盤渦輪和三葉后掠式攪拌器組成的同軸組合式攪拌器進行了對比,結果發現大葉片攪拌器的固體懸浮特性很好,而且這3種結構中,MB攪拌器的固體懸浮性能最好[4]。隨后,Dohi N等又特別研究了MB和FZ攪拌器在過渡流區和湍流區的氣體分散特性[5],結果發現:在一定轉速下,大葉片攪拌器的氣體分散特性和同軸組合式攪拌器相當,并沒有表現出明顯的優勢。此外,他們還建立了關于氣含率和體積傳質系數的經驗關聯式。但工業上往往將MB、FZ攪拌器用于中、高粘體系,即流體可能處于層流區,而Dohi N等并未研究MB、FZ攪拌器在層流區的性能。

Fradette L等研究了3種尺寸不同但幾何形狀相似的MB攪拌器在層流、過渡流、湍流區的功率和混合特性[6]。結果發現:在一定條件下,功率和效率不依賴于尺寸;MB攪拌器相對傳統攪拌器更高效,可以在較低功耗的條件下獲得較好的混合效果,且離底距離對功耗等有較明顯的影響。

Yao W等數值模擬了MB攪拌器和雙螺帶式攪拌器的整體和局部混合特性[7]。結果發現MB攪拌器局部分散混合性能較好,尤其是在柵格區。這充分說明了在攪拌器上開設的柵格,具有剪切細化流體的效果,一定程度上能優化混合。

1.2.2國內研究進展

國內對于單一葉片式寬粘度域攪拌器的研究是從21世紀初開始的,但詳細的理論研究報道并不多見。

顧雪萍等對MB、FZ、SM這3種單一葉片式寬粘度域攪拌器的性能逐一進行了考察[3],發現相同雷諾數下,MB攪拌器功耗最大,FZ次之,SM最小,同時在高粘區域也是SM攪拌器的傳熱性能最好。但是在中低粘度區和高粘體系下,當廣義雷諾數小于3時,FZ攪拌器的混合效率高于SM攪拌器的,隨著粘度的降低,兩者的混合效率趨于相同。隨后,顧雪萍等又在直徑為386mm的釜中單獨對FZ攪拌器進行了實驗研究,從而建立了FZ攪拌器的功率準數Np與雷諾數Re的關聯式,得到了努塞爾數Nu與攪拌器的幾何尺寸、雷諾數Re、普朗特數Pr和粘度的關系式,為FZ攪拌器的工業應用提供了基礎數據[8]。

張和照等考察了MB攪拌器的流動狀態、功率特性、混合特性以及在固液體系中的分散特性,發現MB攪拌器比固液分散常用的斜葉渦輪性能更加優越[2]。這是由于MB攪拌器與攪拌釜的縱剖面平行,其徑向速度的軸向分布比較均勻,故在晶析操作中,有利于防止結垢,同時容易控制粒徑分布。

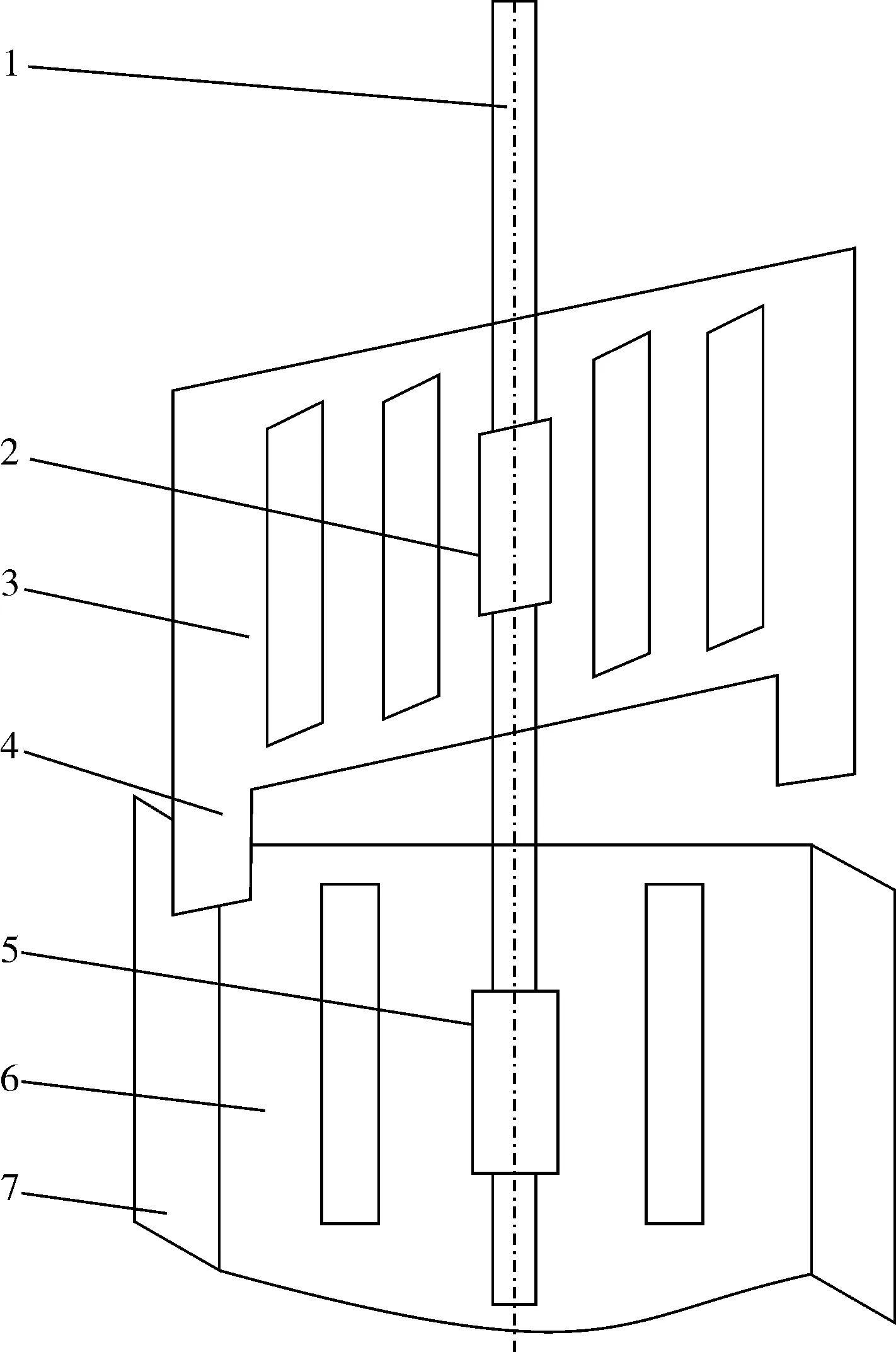

徐妙富綜合考慮了MB與FZ攪拌器的結構特點和性能優勢,創新設計了新型大雙葉片攪拌器[9]。即在FZ攪拌器的基礎上,上、下葉片均對稱開設了柵格,這些柵格能夠起到剪切細化流體和降低攪拌器功耗的作用;上、下葉片彼此保持一定軸向間距并互成角度進行布置,可以促進攪拌釜內整體循環流的形成;上葉片的下部尖端設有延長板,能促進上、下葉片間流體的流動;下葉片的外周有折邊板,可增加放射流的排出,如圖1所示。隨后,研究者通過實驗測定了其功率特性和混合特性,建立了高粘和低粘體系下不同結構參數攪拌器的單位體積功率與混合時間數的關系曲線,發現隨著單位體積攪拌功率的增加,混合時間數會下降。同時根據實驗結果確定了新型攪拌器的優化結構,并與目前工業上應用較廣的雙螺帶攪拌器和FZ攪拌器進行了對比,發現優化的新型攪拌器的混合時間更短,混合速率更快,節能效果明顯,相同工況下顯示出明顯的綜合性能優勢。

圖1 新型大雙葉片攪拌器結構示意圖

2 雙軸組合式攪拌器

單一葉片式寬粘度域新型攪拌器的開發與研究需要消耗大量的人力與物力,并且其適用的粘度范圍只是較傳統攪拌器有所擴展,其適應性擴展空間有限。如果能開發一類充分發揮傳統攪拌器優勢并避免其不足的攪拌器,不但經濟、節能,還能更好地滿足工業生產中的攪拌需求,雙軸組合式攪拌器便是在這種背景下產生的。

2.1 類型及應用

雙軸組合式攪拌器依據布軸方式的不同總體上可分為臥式和立式兩大類[10,11]。對臥式雙軸組合式攪拌設備而言,根據其功能的不同,又進一步分為用于氣相聚合反應的攪拌床和用于高粘液相的自清潔型攪拌設備兩種。一般來說,臥式雙軸組合式攪拌器既能推動介質前進,又能發揮攪拌混合的作用,在高粘聚合反應體系中應用前景廣闊,但用于高粘液體脫揮反應器時,其軸封的設計需特別重視。立式雙軸組合式攪拌器根據其軸線位置的不同,可分為同心式、對心式和偏心式3種。

鑒于雙軸組合式攪拌器組合的多樣性和運行模式的靈活可調性,20世紀90年代后,歐美和日本的一些專業混合設備研制公司,如瑞士的LIST、德國的EKATO、法國的ROBIN、美國的LIGHTNIN、CHEMINEER以及日本的住友重機、三菱重工等公司,先后研發出了各具特色的雙軸組合式攪拌設備。如瑞士LIST公司開發出一種臥式雙軸全相型攪拌設備,不但具有自清潔功能,還具有良好的傳熱性能;德國EKATO公司開發的板框-渦輪組合式攪拌器,內軸設置適用于低粘流體的攪拌器,外軸設置適用于高粘流體的大直徑框式攪拌器,粘度低時啟動中心攪拌裝置,停止框式攪拌器,使其作為擋板使用;粘度增大后,啟動兩套裝置共同作用;日本也開發出了全相型自清潔臥式雙軸攪拌設備BIVOLAK、SCR及臥式雙軸高粘反應器HVR[12]。

2.2 研究進展

2.2.1國外研究進展

由于雙軸組合式攪拌器自身結構的復雜度及其所針對的粘稠體系性質的時空變化性,有關其攪拌性能的詳細研究報道并不多見。最早的相關文獻是由Thibault F發表的,研究了用于紙漿制備的雙軸攪拌器內的粒子懸浮行為,發現雙軸攪拌較傳統造紙車間所用的單一離散渦輪攪拌能耗更少,且底部錨式攪拌器對整個槽體內的粒子再懸浮大有裨益[13]。

2.2.2國內研究進展

國內在這方面雖然起步較晚,但許多科研院所與高校已做了不少有益的嘗試。如北京化工大學、華東理工大學和浙江大學都已經研制和實驗出了幾種雙軸異槳組合式攪拌器,這些雙軸組合式攪拌器已經在企業中得到了應用并取得了較好的經濟效益。

程剛等根據聚合反應的特定工藝過程要求,提出了一種新型雙軸組合式攪拌器,并設計實驗對其混合性能進行研究,同時與常規槳型進行了對比[21,22]。該雙軸組合式攪拌槳由內槳和外槳兩部分組成,其中內槳由雙層45°二斜葉槳組成,外槳由一個類似于錨式槳的外框加槳葉組成。謝泳等研究了分別以CBY、45°四斜葉槳和Rushton渦輪作為快速內槳,錨式槳作為慢速外槳的同心雙軸攪拌系統,分析了3種組合在同向和反向兩種運動模式下,牛頓與非牛頓流體中的功率特性和宏觀混合性能,得出了同向旋轉模式下系統綜合性能更優異的結論,同時發現達到相同混合效果時CBY槳的能耗更低[23,24]。郭武輝等利用數值模擬手段對一種由錨式槳和渦輪槳組成的同心雙軸攪拌系統進行了研究,通過分析在牛頓和非牛頓流體中以3種不同的轉動模式工作時的功耗、速度分布、壓力分布和剪切速率分布,得出內外槳同向轉動為該同心雙軸攪拌系統工作性能最佳的模式[25]。秦福磊等對單層-錨式、雙層-錨式同心雙軸組合式攪拌器的功率、混合特性進行了實驗和數值模擬兩方面的研究[26,27]。厲鵬也對同心雙軸組合式攪拌器的傳熱特性進行了實驗研究,確定了較優的工作模式與操作參數,并對攪拌釜壁面的局部傳熱系數進行了數值模擬[28]。這些研究成果對于同心雙軸攪拌器的優化設計與運行具有重大意義。

3 結束語

在變粘度工況體系中,為全周期均能獲得良好的功率與混合特性,選用寬粘度域攪拌器很有必要。單一葉片式寬粘度域攪拌器一般均為大葉片攪拌器,具有結構簡單、動密封容易且運行維護成本低等優點,其綜合性能優于傳統攪拌器。但在可調、可控性方面,單一葉片式攪拌器往往遜于雙軸組合式攪拌器,這是因為雙軸組合式攪拌器具有配置的多樣性和工作模式的靈活性,能更好地適應反應過程不同階段物料物性變化的攪拌需求。然而,雙軸組合式攪拌器同樣也存在自身的局限性,如其功耗較大、對傳動系統和密封系統要求較高,同時目前尚缺少相對完備的指導理論,這些問題在一定程度上限制了雙軸組合式攪拌器在過程工業中的推廣應用。因此,創新設計新型單一葉片式寬粘度域攪拌器和深入探索雙軸組合式攪拌器的優化配置組合并豐富其指導理論,是寬適應性攪拌器的發展趨勢。涉及具體的變工況體系,必須在綜合考慮體系物性的變化、不同攪拌器的性能及攪拌結構的復雜程度等因素基礎上,優選出綜合性能優異的寬粘度域攪拌器。

[1] 王良生,戴干策.雙軸異槳組合攪拌器混合特性及傳熱性能研究[J].合成橡膠工業,1999,22(1):16~22.

[2] 張和照,楊中偉,馮波.多功能大型寬葉攪拌槳[J].化學工程,2004,32(4):30~34,52.

[3] 顧雪萍,馮連芳,劉燁,等.三種新型槳攪拌特性比較[J].合成橡膠工業,2000,23(6):344~347.

[4] Dohi N,Takahashi T,Minekawa K,et al.Power Consumption and Solid Suspension Performance of Large-scale Impellers in Gas-Liquid-Solid Three-phase Stirred Tank Reactors[J]. Chemical Engineering Journal,2004,97(2/3):103~114.

[5] Dohi N,Takahashi T,Minekawa K,et al.Gas-liquid Mass Transfer Characteristics of Large-Scale Impeller:Empirical Correlations of Gas Holdups and Volumetric Mass Transfer Coefficients in Stirred Tanks[J]. Chemical Engineering Communication, 2006,193(6):689~701.

[6] Fradette L,Thomé G,Tanguy P A,et al. Power and Mixing Time Study Involving a Maxblend Impeller with Viscous Newtonian and Non-Newtonian Fluids[J].Chemical Engineering Research Design,2007,85(11):1514~1523.

[7] Yao W,Mishima M,Takahashi K. Numerical Investigation on Dispersive Mixing Characteristics of MAXBLEND and Double Helical Ribbons[J]. Chemical Engineering Journal,2001,84(3):565~571.

[8] 顧雪萍,馮連芳,王嘉俊,等.泛能式攪拌槳攪拌特性研究[J].化學工程,2003,31(4):54~57.

[9] 徐妙富.新型寬適應性攪拌器的開發與研究[D].杭州:浙江大學,2012.

[10] 王凱,虞軍.攪拌設備[M].北京:化學工業出版社,2003.

[11] 秦福磊,金志江,劉寶慶.過程工業雙軸組合式攪拌器的開發及研究進展[J].化工進展,2010,29(7):1181~1185.

[12] 王凱,馮連芳.混合設備設計[M].北京:機械工業出版社,2000.

[13] Thibault F.Analyse Du Procédé De Mélange Solide-liquide: Application à La Préparation Des Sauces De Couchage Du Papier[C].Chemical Engineering Department:écolePolytechnique de Montréal,1999.

[14] Thibault F,Tanguy P A.Power-draw Analysis of a Coaxial Mixer with Newtonian and Non Newtonian Fluids in the Laminar Regime[J].Chemical Engineering Science,2002,57(18):3861~3872.

[15] Espinosa-solares T,Brito-DelaFuente E,Tecante A.Mixing Time in Rheologically Evolving Model Fluids by Hybrid Dual Mixing System[J].Chemical Engineering Research Design,2002,80(8):817~823.

[17] Foucault S,Ascanio G,Tanguy P A.Coaxial Mixer Hydrodynamics with Newtonian and Non-Newtonian Fluids[J]. Chemical Engineering Technology,2004,27(3):324~329.

[18] Foucault S,Ascanio G,Tanguy P A.Mixing Times in Coaxial Mixers with Newtonian and Non-Newtonian Fluids[J]. Industrial Engineering Chemistry Research,2006,45(1):352~359.

[19] Rudolph L,Sch?fer M,Atiemo-Obeng V,et al.Experimental and Numerical Analysis of Power Consumption for Mixing of High Viscosity Fluids with a Co-axial Mixer[J]. Chemical Engineering Research and Design,2007,85(5):568~575.

[20] Farhat M,Rivera C,Fradette L,et al. Numerical and Experimental Study of Dual-shaft Coaxial Mixer with Viscous Fluids [J]. Industrial Engineering Chemistry Research,2007,46(14):5021~5031.

[21] 程剛,潘家禎.用PIV技術測定雙軸攪拌釜的流場[J].化工裝備技術,2003,24(2):16~20.

[22] 靳兆文,潘家禎.新型雙軸組合槳攪拌性能研究[J].化學工業與工程技術,2006,27(6):20~25.

[23] 謝泳,包雨云,劉濤,等.同心雙軸復合式攪拌釜用于牛頓流體時的功耗及混合特性[J].過程工程學報,2010,10(3):424~430.

[24] Bao Y Y,Yang B,Xie Y,et al. Power Demand and Mixing Performance of Coaxial Mixers in Non-Newtonian Fluids[J].Journal of Chemical Engineering of Japan,2011,44(2):57~66.

[25] 郭武輝,潘家禎,許洪朋,等.同軸攪拌混合器性能的數值模擬[J].華東理工大學學報(自然科學版),2009,35(3):486~491.

[26] 秦福磊.同心雙軸式攪拌槽在中高粘牛頓流體中的性能探究[D].杭州:浙江大學,2012.

[27] 劉寶慶,張義堃,劉景亮,等.新型同心雙軸攪拌器功率與混合特性的數值模擬[J].化工學報,2013,64(4):1135~1144.

[28] 厲鵬.同心雙軸攪拌器混合、傳熱和功耗特性的研究[D].杭州:浙江大學,2012.