黃陂泥塑協會風波

李淳風

70歲的老頭易厚慶,脾氣不小。

2014年4月11日,在武漢市黃陂區老干部活動中心,他飛起一腳,把一塊高2.4米、寬0.8米的木牌子蹬出一個大窟窿。牌子上寫著:黃陂區泥塑協會。

這是他親自發起成立的協會,作為黃陂泥塑最負盛名的老藝人之一,成立協會弘揚手藝,是他晚年的心愿。后來隨著一些老干部和商人的卷入,事情開始一波三折。

一群老頭子,一個民間組織的籌備過程,隨著時間推移,變得越來越復雜,一些人們熟悉的政治戲碼,在其中上演。

原本就缺乏“自組織”能力的民間組織,因權力、資本的介入,一切都變了。

開 端

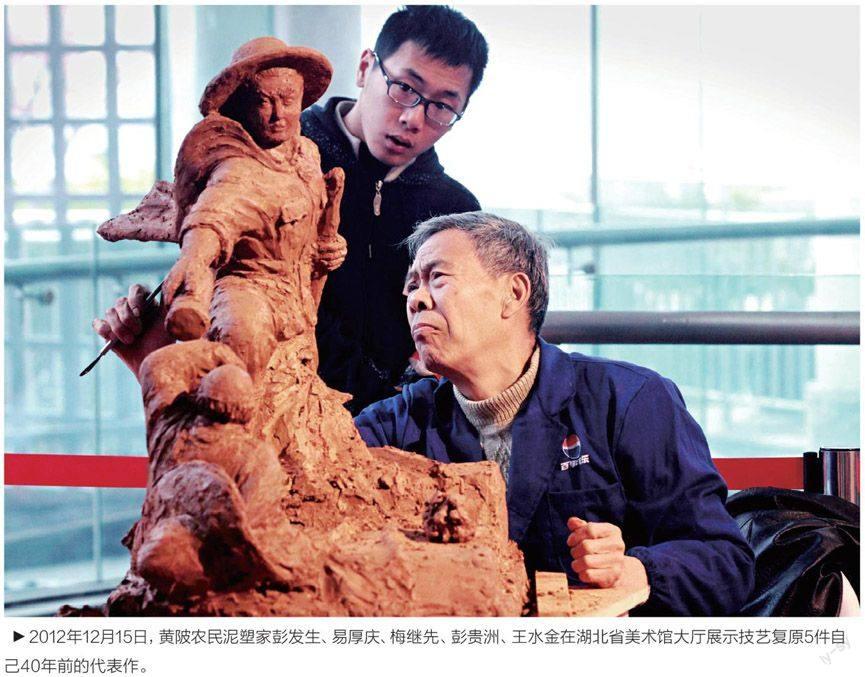

2013年10月初,易厚慶、梅繼先、彭發生、王水金、彭貴洲等一批黃陂泥塑老藝人,商量著成立一個黃陂泥塑協會。

易厚新知道了此事,打電話給易厚慶,說自己退休之后沒事干,能不能也參與進來,安排個位置,找點事情做做。易厚新是易厚慶的堂兄,今年75歲,是黃陂交通局原局長,退休多年。

易厚慶說,當時他的意見是手藝人自己張羅,不要退休干部參與。不過其他人認為可以考慮,因為易厚新做過政府部門領導,在黃陂區“人面很廣”,可以幫助溝通關系,還可以從政府爭取資金。

最終促使老干部得以進入協會籌備組的另一個現實因素是,黃陂泥塑是農民藝術,老藝人們都是農民出身,文化水平普遍很低,“最有文化”的彭發生,還差一年才初中畢業。這些人一不熟悉民間組織登記程序,二不能捉刀寫材料。

于是易厚慶同意了,建議給易厚新一個秘書長的位置。

黃陂泥塑在2012年5月至9月分別被命名為武漢市和湖北省非物質文化遺產項目,其中易厚慶、彭發生威望最高,是首批兩名省級代表性傳承人。彭發生現在與世無爭,在易厚慶看來,協會由自己發起,自己是理所當然的會長。對此,其他藝人也沒有意見。

“但易厚新加入之后,就到處去找會長。”易厚慶說。

先找了區政協的凌智應,他原來當過財政局長,在財政系統人脈熟絡。不過凌智應不答應,他說自己身體不好,“半邊腦殼發麻”,不想擔當重任。“我是財政局的人,反而不好開口去要錢。”

易厚新又去找區政協的肖金雙,那是他的親家,但肖金雙已經在另外一個協會當著會長,無法再任。

最后找到李書俊。他原來是區文化局的黨委書記,退休之后當泥塑協會會長也算是“經驗對口”,李書俊答應了下來。對此,易厚慶、彭發生和其他老藝人都沒有意見,盡管他們都不認識李書俊,也從未見過他的面。

李書俊認真地張羅協會的籌備事項,今年農歷正月初八,還匯報到了區領導處。區領導批了一行字,意思是給一個名叫王啟新的老板也在協會里安排一個領導職務。李書俊貫徹領導的指示,把王啟新安排在執行會長的位置,易厚慶往后推一位,排名第三。這引發了易厚慶和老藝人們的不滿。

矛盾從這里開始。

資本介入

王啟新是一名企業家,黃陂區云霧山風景區的老板,云霧山風景區,緊挨著黃陂泥塑的發源地和大本營—泡桐社區。老藝人梅繼先說,在黃陂做泥塑的老藝人們,都對王啟新有意見。

“王啟新根本不會做泥巴人。”彭發生說,但他卻是黃陂泥塑的“高級工藝師”,莫名其妙。如果泥塑協會的會長和執行會長都不會做泥塑,如何能把泥塑手藝弘揚光大?

作為一個成功的商人,王啟新有很好的生意頭腦。

2009年,區里出臺規劃,要把泥塑打造成年銷售10億元左右的產業,2009年設立了100萬元的財政扶持基金,泥塑藝術有了政策支持。

梅繼先介紹,2011年王啟新開始運作,把易厚慶、彭發生等代表人物請到他那里去,現場制作人像,供中央電視臺拍攝宣傳。彭發生說,他自己沒有泥塑產品,就從別的工廠拉了一大批過去,擺出來顯示自己“有實力”,以便爭取扶持資金。

“那時候他的意思是,他來拿扶持資金,把我們收納到他的旗下,養著我們。”易厚慶說,“后來他拿到了錢,我們這些傳承人卻什么好處都沒有,我們感覺自己被當成工具給耍了。”

易厚慶、彭發生、梅繼先推算,王啟新拿到的扶持資金至少有兩筆,一筆來自武漢市,一筆來自江漢區對黃陂區的對口幫扶資金,至少幾百萬,不過具體數目沒有得到權威渠道證實。

而他們這些省市級的非物質文化遺產代表性傳承人,卻至今只得到一張證書。當時許諾每年劃撥的生活補助,但到現在誰也沒見到。

梅繼先當時沒有去參加現場泥塑表演,他說之前王啟新傷了他的心。“他辦泥塑廠要找技術員,泡桐有很多,但他說泡桐的一個都不要。”黃陂泥塑起源于泡桐,至今也是繁盛于泡桐,易厚慶、彭發生、梅繼先等傳承人都是泡桐人。“他這么一說,我就感覺他很不尊重我們這些手藝人。”

彭發生說,早在上世紀80年代王啟新就把量產泥塑娃娃所需的塑料模具申請了專利,這是很古怪的事情,模具大家都在用,說不清楚是誰發明的,至少一定不是王啟新,怎么就變成了他的專利?

更讓老藝人們不滿的是,王啟新后來把自己吹捧為“黃陂泥塑唯一真正的祖傳傳人”。由于泥塑作品難以保存,目前遺留下來最古老的黃陂泥塑作品是漢陽歸元寺里的500羅漢,根據記載,那是清代嘉慶至道光年間泡桐三父子制作的,但沒有載明作者姓氏。梅繼先說,王啟新毫無根據就說他們姓王,并說“北有泥人張,南有泥人王”,黃陂泥塑成了他家祖傳技藝。

易厚慶說,這么搞下去,整個泥塑產業都被他壟斷了。

拿到扶持資金后,王啟新在云霧山上建了一個黃陂泥塑民間藝術館,成為景區的一部分,在其中開辟工作室,讓老藝人們去常駐創作。大家都拒絕參加,易厚慶說,那是想利用我們的名頭給景區吸引客人,梅繼先說,一是在深山之中很不方便,二是去了還要受他管轄。

易厚慶等老藝人們的一大心愿,是把泡桐社區那個已經破敗不堪的泥塑作品展示館重新修好。當初王啟新拿到一大筆資金,不管這個公共的展示館,而是在自己景區修建新館,就讓他們很窩火。

今后修葺展示館的資金,他們寄托于成立協會之后得到的政府扶持資金,因此最核心的擔憂在于,如果王啟新在協會占據領導崗位,他有新建的藝術館作為載體,往后的扶持資金很可能又順理成章地全部落到他的手中,公共展示館還是無人理會。

展示館在泡桐大道上,如今租給木匠老戴做倉庫。建筑古典、拙樸,但年久失修,屋頂一顆大榕樹,根系已經插入墻體,隨時可能崩裂。老戴說,如果不是我在這里守著,早就倒掉了。

易厚慶望著老展示館,唏噓不已。

藝人們的“阻擊戰”

泥塑協會開了四五次籌備會,王啟新始終沒有露面。對于為什么區領導非要指定王啟新做協會領導,大家說不出具體緣由,但又心照不宣。

“區領導也沒有說要給王啟新安排什么具體職位,做副會長可以,排在老藝人們后面就行,副會長一大堆嘛。”易厚慶希望通過讓王啟新做排位靠后的副會長來稀釋他的話語權。

他和梅繼先都強烈反對王啟新當執行會長,梅繼先說,如果堅持這樣安排,“我要去起訴他們”。易厚慶認為,這是老干部和商人對民間協會的侵占。

后來王啟新被調整到第三位,成為常務副會長,易厚慶當執行會長。易厚慶認為王啟新的職位還是太高,而且王啟新由會長李書俊引入,他依舊擔心將來協會經濟會被合謀把控。他覺得唯一的希望是把會長的位置拿回來,自己作為老藝人當協會一把手,這個擔憂才能消除。

于是這場爭端表面化成了會長位置的爭奪戰。

但在此時,人事安排已經報給民政部門批復,黃陂區民政局負責民間組織登記的方浪平科長說,如果有意見,應該盡早提出,現在法定程序已經走完,再回頭重新審批沒這個規矩。

吊詭之處在于,民政局的批復文件,老藝人們都沒有見到,搞不清楚王啟新到底排在第幾位。人事問題無法厘清,原定于4月10日召開的成立大會,也泡了湯,要出席的領導都請好了,結果臨時通知取消。

易厚慶4月11日去老干部活動中心找易厚新,發現協會的木質牌子已經做好。易厚慶要求易厚新把批文拿給自己看看,易厚新說沒帶來。他家就在附近,易厚慶要求一起回家去看,易厚新不同意。于是,出現了本文開頭的那一幕。

事情到了這一步,有點兒不可收拾了。

梅繼先不太贊成易厚慶的沖動之舉,但他對易厚新說,你們把批文捂住,連通知一聲都沒有,是問題的根源。“易厚慶要求看文件,又不給,自作主張,沒把傳承人放在眼里。”

老藝人們認為,由于退休官員的加入,使得協會還沒有正式掛牌已經充滿了官僚氣。梅繼先說,比如李書俊,作為會長到現在還沒有跟藝人們好好商量過一次,開會就是說幾句空話就算了。矛盾產生之后,溝通依然缺乏,使得分歧越來越大,一方接近政府,一方毫無人脈,信息上也十分不對稱。

“你是什么媒體的記者?單位在哪里?姓名怎么寫?你是怎么知道的?你有記者證嗎?記者證是哪里發的?”4月13日上午,當《南風窗》記者要求采訪易厚新的時候,已經75歲的他思維凌厲,連珠炮一樣地發問。

確認記者身份之后,易厚新表示,這個事情很復雜,“我不想跟你說,有問題你讓易厚慶本人直接找我們會長”。“我只能告訴你,易厚慶是因為個人成見在鬧事,人事問題是經過區委組織部認可的,都是按照合法程序辦理。”

民間組織的人事問題,為何需要區委組織部安排?易厚慶很不理解。“讓我找李書俊,我怎么找?我又不認識他。”

《南風窗》記者隨后撥打李書俊會長的電話,但提示號碼已經過期,這一號碼是3月份剛剛登記在籌備組常用電話名錄里的。

另起爐灶

4月13日當天,協會副會長黃金波打電話給梅繼先,說易厚新知道有媒體采訪,感覺沒什么意思,他和李書俊都準備放棄,不搞了。

方浪平告訴《南風窗》記者,最初的協會發起人確實是易厚慶,后來不知怎么法人就變更了。“我看易厚慶可以不必糾結這個事情,如果雙方沒法搞到一起,那可以重新申請成立另一個泥塑協會,只要名稱不同,符合法定要求,民政部門也是可以批準的。”

“他們不參加正好,我們自己搞,一個退休干部都不要。”易厚慶準備聯合老藝人們另起爐灶,4月14日當天,他前往泡桐社區,了解老藝人們的意見。

發起人之一的王水金毫無顧慮,頭發花白的他神情激越,瞪大眼睛說:“我一早就說過不要讓這些老干部摻和進來,沒了他們我們活不下去?我還不是照樣做我的泥塑?文化、藝術、政治那都是平等的,為什么老想著依賴退休干部?”

易厚慶對王水金的態度很滿意,他認為最艱難的是做彭發生的工作。黃陂泥塑目前只有兩個省級的非遺傳承人,易厚慶和彭發生,兩人都是從1972年開始做泥塑,資格最老,互相不服氣。有媒體報道的時候把在當代重新激活黃陂泥塑的功臣寫成彭發生,易厚慶其次,老易就很不高興,彭易二人已經好幾個月沒有說過話。

梅繼先對此很了解,他說,兩個人都是手藝高超,但彭發生名聲更大,能賺錢,易厚慶則沒賺到什么錢。

70年代末,彭發生賣一個小小的泥塑翻成的石膏娃娃,就是1塊錢,一天能賣10個,當時農村一天的工分只有兩毛八。后來轉而賣泥塑模具,一個賣100元,也是生意紅火。到后來教徒弟,收入更多。最后覺得教徒弟效率太低,干脆把技術用文字描述下來,印出來賣,一個字就能賣1塊錢。于是,彭發生在70年代末就有二三十萬身家,公認的遠近首富,那時的錢面額小,一大堆沒地方放,把竹床的竹子打穿了往里塞,每根竹子都塞得滿滿的。“第一個建洋樓,一建就是兩棟。那時候因為沒有工匠懂得洋樓技術,建出來還是歪的。”梅繼先說完哈哈大笑。

彭發生說,那都是過去的事了,沒守住,有錢了很多人來找他打牌,3 年時間全敗光了。農民致富也像農民革命一樣,來勢兇猛,去勢迅捷,現在自己靠幫寺廟做菩薩過日子,還種著十幾畝田。

出乎意料的是,彭發生表態堅定支持易厚慶當會長,理由是兩人齊名,但自己曾名利雙收,而易厚慶則所獲寥寥。

不過彭發生和梅繼先依然心里沒底,埋怨易厚慶太犟,攪黃了事情。在接近權力與遠離權力之間,他們還是拿捏不定。出身農民,一切要靠自己的時候,感覺忐忑。相比易厚慶,他們對李書俊和易厚新更理解一點。“人家也是騎虎難下,領導批了字,李書俊能不執行嗎?易厚新找來李書俊,你又說不要他做會長,那易厚新面子往哪放?”

他們對達致一個兩方都可接受的妥協方案依然心存念想。