“道”與“君子”:儒家的自我修養論

黃光國

(臺灣大學 心理學系)

一、本土心理學的目的

在全球化時代,發展本土心理學的目的,是要依照文化心理學“一種心智、多種心態”的原則①,建構既能反映人類共同心智,又能說明特定文化中人們心態的“含攝文化的理論”,克服西方心理學之父Wilhelm Wundt未能以科學方法研究文化的難題,并整合Vygotsky所主張的“意圖心理學”和“科學心理學”。

韋伯(Max Weber)和涂爾干(Emile Durkheim)、馬克思(Karl Max)被并稱為古典社會學三大家,他們的著作對西方社會學有十分深遠的影響。在韋伯的名著《基督新教倫理與資本主義精神》中,韋伯將基督新教視為一種文化系統,建構出其“理念型”,再以之作為參考架構,用文化對比的方法,研究儒家倫理,犯了“歐洲中心主義”的謬誤。更重要的是:他在研究儒家倫理的時候,并不是把儒家倫理看作是一種文化系統來加以分析,而是在社會和文化交互作用的層次上研究儒家倫理在中國不同歷史階段中的展現,犯了“镕接的謬誤”②,他的研究也成為西方社會科學界以“東方主義”(Orientalism)③從事中國研究之濫觴。

盡管韋伯的中國研究有這樣或那樣的缺點,由于韋伯的歐洲研究為他帶來了極大的聲譽,也塑造出他無與倫比的學術聲譽,他對儒家倫理的分析因而對西方漢學家的中國研究產生了巨大的影響。受他影響的西方漢學家甚至形成了所謂的“韋伯學派”,同時也深刻地影響了中國學術界。

本文將以自我的曼陀羅模型作為基礎,說明:先秦儒家基本的“人觀”,就是要培養出有德性修養的“君子”;其次,本文以儒家修養的“三達德”作為思考框架,說明先秦儒家諸子為了培養“君子”所提出的“知行觀”,其實蘊涵有道德規范和個體欲望之間的緊張;然后,本文以儒家實踐其倫理時所強調的“知恥近乎勇”,來批判并整合韋伯及西方學者對于儒家“自我”觀的論述,并說明儒家自我觀與修養工夫之間的關聯。

二、自我的曼陀羅模型

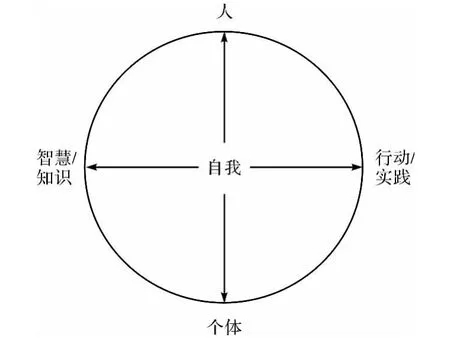

依循文化心理學“一種心智、多種心態”的原則,筆者提出了一個普世性的自我的曼陀羅模型④,如圖1。圖1中的“自我”處于兩個雙向箭頭之中心:橫向雙箭頭的一端指向“行動”或“實踐”,另一端則指向“知識”或“智慧”;縱向雙箭頭向上的一端指向“人”,向下的一端指向“個體”。從文化心理學的角度來看,這五個概念都有特殊的含義,都必須作進一步的分疏:

“人”與“自我”

“人”、“自我”和“個體”的區分,是人類學者Harris所提出來的。她指出,在西方的學術傳統里,個體、自我和人這三個概念有截然不同的意義:“個體”(individual)是一種生物學層次的概念,是把人(human being)當作是人類中的一個個體,和宇宙中許多有生命的個體并沒有兩樣。⑤

“人”(person)是一種社會學層次或文化層次的概念,這是把人看作是“社會中的施為者”(agent-in-society),他在社會秩序中會采取一定的立場,并策劃一系列的行動,以達成某種特定的目標。每一種文化,對于個體該怎么做才算扮演好各種不同的角色,都會作出不同的界定,并賦予一定的意義和價值,借由各種社會化管道,傳遞給個人。

“自我”(self)是一種心理學層次的概念。在圖1的概念架構中,“自我”是經驗匯聚的中樞,他在各種不同的情境脈絡中,能夠作出不同的行動,并可能對自己的行動進行反思。

圖1 自我的曼陀羅模型

用自我的曼陀羅模型來看,個人在成長的過程中,會針對自己所處的外在世界,學到各種不同的“知識”內容,以及使用“知識”的“智能”,前者包含邏輯性、技術性以及工具性的認知基圖,后者則包含行動能力以及社會能力。

行動主體在其生活世界中,作世界取向的反思時,可以基于其個人的偏好,從其“個人知識庫”中,選取他認為適宜的目標與方法,并付諸行動。其最后決定因素,為其“社會認知”中的“個人關懷”⑥。當個人在生活世界中的行動遭到阻礙或挫折時,他必然會經歷到負面情緒,并產生出及企圖控制外界的努力。然而,當他作世界取向的反思,并發現:他過去習得的知識,不足以克服外在世界中的障礙時,他就必須用自己的智能向“社會知識庫”搜尋資料,進一步作行動取向的反思,思考采取什么樣的行動,可以恢復行動主體和世界之間的平衡。

三、“天道”與“人道”

以上所述自我的曼陀羅模型是普世性的,可以用在各種不同的文化之中。我們也可以用它作為基礎,依照Archer所主張的“分析二元論”⑦,整理先秦儒家思想,建構出“儒家的自我理論”,來和韋伯學說及西方理論進行對話。

道德與肉體間的緊張

韋伯所著的《中國的宗教》第五章在討論“君子的理想”時,說道⑧:

儒教徒單單渴望一種從缺乏教養的野蠻狀態下超脫出來的“救贖”。他期望著此世的福、祿、壽與死后的聲名不朽,來作為美德的報償。就像真正的古希臘人一樣,他們沒有先驗的倫理準則,沒有超上帝戒律與塵世肉體間的緊張性,沒有追求彼世目標的取向,也沒有根本惡(radical evil)的觀念,凡是遵從一般人能力所能及的戒命者,就能免于罪過。

這樣的論述反映出韋伯是用一種“歐洲中心主義”的心態在評估儒家倫理。儒家誠然“沒有追求彼世目標的取向”,然而,儒家并非“沒有先驗的倫理準則”,儒家“仁道”的基礎,就是超越的“形上天”,儒家也不是沒有“根本惡”的觀念,儒家與“天道”相通的“仁道”,與個人的肉體之間,其實有相當高度的緊張性。

“誠”的兩個面向

《中庸》第一章開宗明義地說:“天命之謂性,率性之謂道,修道之謂教”,接著又說:“道也者,不可須臾離也,可離非道也。”這一段話非常重要。儒家教育要求個人“反求諸己”,其目的之一就是要思索自己存在的意義,找出自己“不可須臾離”的“人生之道”。然則,一個人要如何找出自己可以終身奉行的“人生之道”呢?針對這個問題,《中庸》提出了“誠”的哲學:

誠者,天之道也,誠之者,人之道也。

誠者,不勉而中,不思而得,從容中道,圣人也。

誠之者,擇善而固執之者也。《中庸》“誠”的哲學指涉兩個不同的面向,一是指大自然的“天道”,一是指“人道”。因為“天道”恒久而不變地依循自然法則而運作,所以說:“誠者,天之道”。依照儒家“義命分立”的人生觀,“天道”是無從學習的,人能夠學習而得的,僅只是“人道”。而人想要學得“人道”,一定要出之以“誠”,所以說:“誠之者,人之道”。有人秉性純誠,“不勉而中,不思而得,從容中道”,言行舉止自然符合天道,這就是所謂的“圣人”;至于一般人,則必須抱持著真誠的態度,“擇善而固執之”,堅持學習并實踐“人道”,也就是儒家所強調的“仁道”。

“仁道”的內容

中國人信仰“天”及“鬼神”的雙重結構,是儒家道德形上學的基礎,有助于證成儒家建立在“天道”基礎之上的“人道”。“天道”體現在宇宙的各個不同層面,在“天道”所朗現出來的眾多面相中,儒家最為重視的是人倫關系的合理安排,認為這是每一個人都必須努力學習并實踐的“人道”。《中庸》對這方面的修養有最為完整的論述:

“仁者,人也;親親為大。義者,宜也;尊賢為大。親親之殺,尊賢之等,禮所生也。”

“天下之達道五,所以行之者三,曰:君臣也,父子也,夫婦也,昆弟也,朋友之交也。五者,天下之達道也。知,仁,勇,三者,天下之達德也。所以行之者,一也。”

子曰:“好學近乎知,力行近乎仁,知恥近乎勇。”

“知斯三者,則知所以修身。知所以修身,則知所以治人。知所以治人,則知所以治天下國家矣。”

這是儒家對其教育主張的最完整論述。孔子認為:儒家所主張的“仁道”是和“天道”相通的;“仁道”的內容包含儒家對于“君臣、父子、夫婦、兄弟、朋友”等“五倫”在“仁、義、禮”各方面的主張,也構成儒家弟子學習(知)和實踐(行)的主要內容,每一個人都應當以此作為修身的主要內容,“反求諸己”,要求自己在各種倫理關系中,盡到自己的角色義務。

三達德

儒家認為:“五倫”是“天下之達道”,以“知、仁、勇”來實踐“五倫”,則是“天下之達德”。用自我的曼陀羅模型來看,用“好學”的方法學習儒家的“仁、義、禮”倫理體系,是讓一個人有“智慧”,所以說“好學近乎知”(智慧)。

“大學之道,在明明德,在親民,在止于至善。”《大學·第一章》

學習儒家“仁道”的主要目的在于追求“至善”,“至善”永無止境,“力行”的結果,也只能“近乎仁”,接近儒家所向往的“仁”之境界。如果個人的行為違背了以“仁、義、禮”倫理體系為基礎的道德原則,他便應當感到可恥,并勇于改過,所以說“知恥近乎勇”。“三達德”的實踐,對于了解儒家“仁道”與肉體之間的緊張性有極其重要的意涵,必須要再作進一步的析論。

四、先秦儒家的知行觀

孔子的知行觀

“仁、義、禮”倫理體系是一種“含攝文化的理論”,用自我的曼陀羅模型來看,先秦儒家諸子在論及其心目中理想的“人”時,因為其價值觀的不同,對其傳授的知識內容也會有不同的強調重點,而形成其獨特的知行觀。

志于仁

在“仁、義、禮”倫理體系里,孔子最重視的是“仁”的概念。仔細檢視《論語》的內容,我們可以看到孔子不斷地鼓勵弟子用各種方法去學習“仁”:

子曰:“茍志于仁矣,無惡也。”《論語·里仁》

子曰:“里仁為美。擇不處仁,焉得知?”《論語·里仁》

子曰:“泛愛眾,而親仁。”《論語·學而》曾子曰:“君子以文會友,以友輔仁。”《論語·顏淵》

由上述引文中,可以看出:孔子主張用一套循序漸進的方法,有系統地學習“仁”。這些方法包括:“志仁”,心里向往“仁”;“處仁”,住在左鄰右舍都是“仁人”的環境里;“親仁”,主動接近“仁人”,以接受其熏染;“友仁”,和“仁人”交結為友,互相切磋砥礪;然后還要從心中切實地“好善惡惡”,不使任何“不仁”之事加到自己身上。這些都是個人學習“仁”的積極手段。

君子之教

孔子聚徒講學的目標,是希望將門下弟子教育成有道德修養的“君子”。在《論語》一書中,我們可以看到:孔子一再對弟子們強調“君子”和“小人”之間的不同:

“君子求諸己,小人求諸人。”《論語·衛靈公》

“君子喻于義,小人喻于利。”《論語·里仁》

“君子懷德,小人懷土;君子懷刑,小人懷惠。”《論語·里仁》

“君子固窮,小人窮斯濫矣。”《論語·衛靈公》

“君子坦蕩蕩,小人長戚戚。”《論語·述而》

“君子成人之美,不成人之惡;小人反是。”《論語·顏淵》

“君子和而不同,小人同而不和。”《論語·子路》

從孔子的角度來看,“率性而為”的人,就是他心目中的“小人”。孔子所謂的“君子”,則是懷有“仁心”,能夠“以仁居心”,他在日常生活中待人接物,不僅能夠“居仁由義”,而且謙恭有禮。“君子”所關切的問題,是以“仁、義、禮”倫理體系為基礎的道德原則,而不像小人那樣,只關心現實世界中的利害,所以說“君子喻于義,小人喻于利”,“君子懷德,小人懷土;君子懷刑,小人懷惠”,“君子固窮,小人窮斯濫矣”。在孔子看來,奉行“仁道”、“以仁居心”的君子,不只會“反求諸己”,要求自己實踐“仁、義、禮”倫理體系;而且會“成人之美,不成人之惡”,因此他的內心是坦蕩蕩的,和別人相處則能“和而不同”、“固而不比”、“泰而不驕”。這種風范和孜孜為利的小人正好成為明顯的對比。如果一位儒門弟子時時刻刻告誡自己:要作為“君子”,不要成為“小人”,他們心中怎么會沒緊張性?

孟子的知行觀

孟子受業于子思,是繼孔子之后的儒學大師。“孟子道性善,言必稱堯舜”,在戰國時期,他以提倡“性善說”而稱著于世。孟子認為:“仁心”是人類“生而有之”的超越性道德本體,它可以源源生出各種不同的道德原則,構成儒家獨有的“仁、義、禮”倫理體系:“仁心”既然是人人皆有,由“仁心”源生而出的“義、禮、智”,自然也是人人皆有:

孟子曰:“人之所不學而能者,其良能也;所不慮而知者,其良知也。孩提之童,無不知愛其親者;及其長也,無不知敬其兄也。親親,仁也;敬長,義也。無他,達之天下也。”《孟子·盡心上》

孟子:“……惻隱之心,仁之端也;羞惡之心,義之端也;辭讓之心,禮之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,猶其有四體也。有是四端而自謂不能者,自賊者也;謂其君不能者,賊其君者也。凡有四端于我者,知皆擴而充之矣,若火之始然,泉之始達。茍能充之,足以保四海;茍不充之,不足以事父母。”《孟子·公孫丑上》

良知

雖然孟子認為:“仁、義、禮、智”是“我固有之”,“非由外爍”,是“不慮而知,不學而能”的“良知良能”。然而,孟子也體會到人有生物性的欲求,如果個人重視的是生物層次的欲求,“放于利而行”,則其“仁心”便可能受到蒙蔽。由于“仁、義、禮、智”是“求則得之,舍則失之”,所以孟子極力主張像“火之始燃,泉之始達”般地“擴充四端”。如果“擴而充之”,便“足以保四海”,“達之天下也”,如果不能“擴而充之”,則“不足以事父母”。

正因為“自我”經常處在作為“人”的“義”和源自生物之“身體”的“利”兩種力量的拉扯之中,所以孟子主張:

“人之有道也,飽食暖衣,逸居而無教,則近于禽獸。圣人有憂之,使契為司徒,教以人倫:父子有親,君臣有義,夫婦有別,長幼有序,朋友有信。”《孟子·滕文公上》

所謂“飽食暖衣,逸居而無教,則近于禽獸”,就是依照個人生物體的欲望“放于利而行”,“人不學,不知義”,所以“圣人有憂之,使契為司徒,教以人倫”,教大家如何在人際場域中作“人”。

由于孟子相信:人生而有“良知良能”,“學問之道無他,求其放心而已”,在道德實踐方面,他認為:這是完全取決于個人的道德抉擇:

“不為者與不能者之形何以異?”曰:“挾泰山以超北海,語人曰我不能,是誠不能也。為長者折枝,語人曰我不能,是不為也,非不能也。”《孟子·梁惠王上》

“舜何?人也;予何?人也,有為者,亦若是!”《孟子·滕文公上》

“為”便是“實踐”的意思。在孟子看來,道德之智,首重實踐,若不愿實踐道德原則,而推說“不能”,那是“不為也,非不能也”。反過來說,如果有心實踐道德原則,則“有為者”皆可以為堯舜。

荀子的知行觀

和孟子比較,主張“性惡論”的荀子比較重視向外的學習,而不強調啟發教育的重要性。在荀子看來,“人生而有欲,欲而不得,則不能無求。求而無度量分界,則不能無爭。爭則亂,亂則窮。”(《荀子·禮論篇》)因此,“從人之性,順人之情”,結果必定是互相爭掠,“犯分亂理,而歸于暴”。所以人類社會一定要有“師法之化,禮義之道”,使人與人相處能夠“出于辭讓,合于文理”,社會秩序也因此而免于“歸于暴”。他認為:“今人之化師法,積文學,道禮義者為君子;縱性情,安恣睢,而違禮義者為小人。”(《荀子·性惡篇》)人類天性中本來就沒有任何禮義的成分,一個人要想成為君子,一定要“強學而求之”,是以荀子在其著作中再三強調學習的重要性。

“人之于文學也,猶玉之于琢磨也。詩曰:‘如切如磋,如琢如磨’,謂學問也。和之璧,井里之厥也,玉人琢之,為天子寶。子貢季路,故鄙人也,被文學,服禮義,為天下列士。”《荀子·大略篇》

“我欲賤而貴,愚而智,貧而富,可乎?”曰:“其唯學乎!”《荀子·儒效篇》

求師擇友

在荀子看來,一個人要想“賤而貴,愚而智,貧而富”,一定要“化師法,積文學,道禮義”,學會“禮義之道”。而“禮義之道”則是像孔子那樣“仁智且不蔽”的“圣人”或“先王”所啟示出來的。禮義既然是“圣人之所生”,而“聞道有先后”,一般人要想學習“禮義之道”,一定要選擇良師益友:

“君人者不可以不慎取臣,匹夫不可不慎取友。友者,所以相有也;道不同,何以相有也。均薪施火,火就燥;平地注水,水流濕。夫類之相從也,如此其著也,以友觀人,焉所疑?取友善人,不可不慎,是德之基也。”《荀子·大略篇》

“故君子居必擇鄉,游必就士,所以防邪辟而近中正也。”《荀子·勸學篇》

在上述引文中,最值得注意的是:荀子非常強調人在選擇良師益友時的自主性,“求賢師而事之,擇良友而友之”,“君子居必擇鄉,游必就士”,在他看來,“取友善人,不可不慎,是德之基也”。

行之則明

正是因為荀子非常重“自我”作道德抉擇的自主性,他雖然認為求學有賴于師友的幫助,但欲求其有成,最關鍵的因素,還在于個人的努力不懈:

“道雖邇,不行不至;事雖小,不為不成。”《荀子·修身篇》

“真積力久則入。學至乎沒而后止也。故學數有終,若其義則不可須臾舍也。為之,人也;舍之,禽獸也。”《荀子·勸學篇》

“故不積跬步,無以至千里,不積小流,無以成江海。騏驥一躍,不能十步;駑馬十駕,功在不舍,鍥而不舍,金石可鏤……是故無冥冥之志者,無昭昭之明;無惛惛之事者,無赫赫之功。”《荀子·勸學篇》

“禮義之道”貴在實踐,因此荀子認為:“道雖邇,不行不至”,“其義不可須臾離也”,“為之,人也;舍之,禽獸也”。在他看來,為學除了“鍥而不舍”努力不懈,以求“真積力久而入”,更須注重身體力行。荀子認為:知而不行,等于不知,所以他主張:學須至于行而后止,行之則明:

“不聞不若聞之,聞之不若見之,見之不若知之,知之不若行之。學至于行之而止矣。行之明也,明之為圣人。圣人也者,本仁義,尚是非,齊言行,不失毫厘,無他道焉,已乎行之矣。故聞之而不見,雖博必繆;見之而不知,雖識必妄;知之而不行,雖教必困。”《荀子·儒效篇》我們必須強調的是:荀子雖然主張“性惡論”,對于“禮義之道”的實踐,他繼承了儒家的傳統,主張“行之則明”,必須把儒家的道德規范表現在行動之上。

五、儒家的自我與社會行動

在《中國的宗教》第八章中,韋伯說⑨:

對儒教的理想人“君子”而言,“典雅與威嚴”表現于充分履行傳統的義務。因此,首要的德行與自我完成的目的,是在生活的所有情境中,典禮與儀式上表現得體。達到此一目標的適切手段,是戒慎而理性的自我控制,以及抑制任何可能動搖心境平衡的任何非理性的情欲(irrational,passions)。

韋伯的這個說法可以從兩個層面來加以討論:如果說,作為“君子”必須“戒慎而理性的自我控制,以及抑制可能動搖心境平衡的任何非理性的情欲”,從前一節有關先秦儒家諸子的知行觀來看,這個說法大致是可以接受的。然而,如果說,“君子”“首要的德行與自我完成的目的,是在生活的所有情境中,典禮與儀式上表現得體”,這個說法涉及西方學者對于儒者“自我”的論斷,必須再作更進一步的分疏:

空心人

西方最早討論中國人之“自我”的哲學家,首推黑格爾(Georg W.F.Hegel)。他在其名著《歷史哲學》中曾經說明中國人道德觀的特色是⑩:

“道德的區辨和要求是以法律的方式表現出來,主體意志正如受法律支配一樣地屈服于外力。以性情、良心、形式、自由等方式表達的主體性完全不為人所知。正義的施行是以外在的道德作為基礎,政府的存在也僅只是一種強制的特權。”“東方的道德正如一種積極的法律,雖然他們的道德規定(其倫理的實質內容)可能相當完備,但他們卻將理應為內在主觀感情之事處理成外在的安排”,“在外力要求下,我們愿意服從,必須先經過“內在”贊同的確認;他們卻認為法律是天生絕對有效的,根本

沒有意識到有這種主觀確認的必要。”

黑格爾的論點可以說是“歐洲中心主義”或“中國論述”的濫觴。他認為:中國人完全是生活在由上而下的“集權主義”(top-down totalitarianism)之中,所以中國人“自我”的特征是一種“自我否定”或者“沒有自我”(selflessness),漢學家安樂哲因此稱之為“空心人模式”(The Hollow Man Model)(11)。

外在的道德?

今天看來,黑格爾的說法雖然“不值識者一笑”,但也并非“一無可取”。他說中國人的道德是“外在的道德”,這是用二元對立的概念在理解中國,并不精準。儒家倫理完全可以作為一種內在的準據。無可否認的是:儒家倫理的實踐,確實偏重于外在世界對于“自我”的評價。儒家的“三達德”強調“知恥近乎勇”,所謂“恥”就是源自于外在世界的價值:

孟子曰:“人不可以無恥。無恥之恥,無恥矣。”《孟子·盡心上》

孟子曰:“恥之于人大矣。為機變之巧者,無所用恥焉。不恥不若人,何若人有!”《孟子·盡心上》

孟子所說的這兩段話,一方面給“恥”下了一個定義,一方面又說:“不恥不若人,何若人有”。換言之,所謂“恥”,就是個人在社會情境中,因為自覺“不若人”所引起的羞愧之感。筆者認為,“恥”的主觀感受,就是個人在社會交往情境中,經由“社會比較”之后,認為自己在某一方面比不上別人,而感到“丟臉”或“丟面子”的感覺。

道德之恥

“貪夫殉財,烈士殉名,夸者死權,眾庶憑生”,每個人在生活上追求的目標不同,他認為最有價值之物,各不相同,他會因為自己在某一層面“不若人”而感覺羞恥,亦隨之而異。儒家學說的主要內容既是“仁、義、禮”倫理體系,它當然全力崇仰“道德”的價值,并貶抑世俗一般人可能引以為恥的某些價值標準:

子貢問曰:“孔文子何以謂之‘文’也?”子曰:“敏而好學,不恥下問,是以謂之‘文’也。”《論語·公冶長》

子曰:“衣敝缊袍,與衣狐貉者立,而不恥者,其由也與!”《論語·子罕》

子曰:“士志于道,而恥惡衣惡食者,未足與議也。”《論語·里仁》

孔子稱贊孔文子“敏而好學,不恥下問”,可見一般人對于向社會地位較自己為低的人求救,大多是引以為恥。孔子稱贊子路“衣敝缊袍,與衣狐貉者立”,而不以為恥,可見一般人也是以“惡衣惡食”為恥。孔子之所以貶抑世俗的價值標準,乃是要突顯儒家之“道”的地位,希望弟子們能改變價值觀念,能夠“志于道”,以“道不行”為恥。

獨特的個體性

黑格爾說中國人“沒有自我”,在他的論述脈絡里,這固然是一種二元對立的貶抑之詞,目的是要突顯西方人的重視“自我”。然而,在儒家的語境,“無我”(selfless)是“自私”(selfish)的對立面。“自私”經常和“自利”聯結在一起;“無私無我”則是在贊揚“君子”的道德實踐。曾經在密歇根大學任教多年的漢學家 Munro指出:“無我的人(selfless person)永遠愿意將他自己的利益,或者自己所屬的某一小群體(如一個村莊)的利益,置于更大社會群體的利益之下。”(12)曾經為韋伯的《中國的宗教》作序的社會學家C.K.Yang亦指出:“在中國家庭中,以儒家倫理作修養的主題,就是在尋求社會沖突的解決方案時,為了顧全群體而傾向于自我犧牲(self-sacrifice)。”(13)

這些說法基本上都是正確的。筆者認為:儒家所主張的“仁道”是建立在他們對“天道”的觀念之上。《易經·序卦》上說:

“有天地然后有萬物,有萬物然后有男女,有男女然后有夫婦,有夫婦然后有父子,有父子然后有君臣,有君臣然后有上下,有上下然后禮義有所錯。”

基于這樣的觀念儒家社會中最基本的單位是家庭,而以“仁、義、禮”倫理體系作為基礎的“五倫”,其中有“三倫”是在處理家庭中的倫理關系,其實際運作則全部可以化約為擬似家庭中的倫理關系,譬如,將君臣關系稱為:“君父”及“臣子”,而朋友間則以“兄弟”相稱(14)。Elvin在討論中國人的自我觀時特別強調,中國人相信:每個“人”都是存在于其祖先及后裔的網絡結構中,而可以向未來無限延伸。在這樣的結構里,每個人都有其獨特的位置。中國人這種“獨特的個體性”(unique individuality)跟西方人“自主的個體性”(autonomous individuality)正好形成明顯的對比,后者所強調的是基督教傳統下,每個歐洲人的靈魂都是彼此孤立的。為了捍衛自己所屬于(宗族)群體,儒家倫理確實鼓勵個人要“犧牲小我、完成大我”。(15)

道濟天下

儒家教育的目的,是希望培養一批有道德修養的“君子”,希望他們成為“士”后,能夠承擔起“道濟天下”的文化使命。因此,孔子認為,弟子出仕后,如果不能夠名副其實,更是士人之恥:

子曰:“行己有恥,使于四方,不辱君命,可謂士矣。”《論語·子路》

子曰:“篤信好學,守死善道,危邦不入,亂邦不居。天下有道則見,無道則隱。邦有道,貧且賤焉,恥也。邦無道,富且貴焉,恥也。”《論語·泰伯》

憲問恥。子曰:“邦有道,谷;邦無道,谷,恥也。”《論語·憲問》

孔子認為:作為“士”的基本條件之一,就是“行己有恥”。舉例言之,如果他能夠“使于四方,不辱君命”,達成自己的任務,便不負“士”之名。值得強調的是,儒家以為:個人出仕的主要目的是以道濟天下。在邦有道之時,個人理應出仕;如果無能出仕,而身居貧賤,固然可恥。反過來說,倘若邦無道而個人身居富貴,既不能“行其道”,又不能讓君主“從其言”,結果是尸位素餐,一無作為,這種作風,更為可恥。

“君子”的意志

Fingaretle在深入探討“君子”的意志之后,認為:儒家的君子必須以“道”作為意志,而不表現出個人“自我的意志”(egoistic will)。如果要深入了解(潛意識)的“自我意志”必須要深入了解這個人的動機、焦慮、希望及其個人的生活史,但是了解“君子”的意志,就是了解“道”,而不是“君子”這個特定的“人”。(潛意識中)的“自我”呈現在“自我”的意志之中,“道”則呈現在君子的意志之中。(16)(括號中的“潛意識”為作者所加)

乍看之下,這個說法是有道理的。先秦儒家非常重視實踐自身的角色義務。不論扮演什么角色,君子都應當“恥其言而過其行”。

孟子曰:“孔子嘗為委吏矣,曰:‘會計當而已矣’。嘗為乘田矣,曰:‘牛羊茁壯長而已矣’。位卑而言高,罪也。立乎人之本朝而道不行,恥也。”《孟子·萬章下》

子曰:“君子恥其言而過其行。”《論語·憲問》

子曰:“古者言之不出,恥躬之不逮也。”《論語·里仁》

在儒家看來,出仕不是為了貧窮,而是為了實踐自己對于“道”的理想。如果因為貧窮而出仕,做諸如“抱關擊柝”之類的小事,或者像孔子一樣做委吏、乘田之類的小吏,那也應當盡忠職守,使“會計當”或“牛羊茁壯長”,不應當放言高論,說一些自己做不到的事,因為“位卑而言高,罪也”。相反的,如果身居高位,擔任要職,可是卻“立乎人之本朝而道不行”,那就是十分可恥之事。

變革的動力

然而,如果我們就此接受Fingarette的說法,我們就很難理解:儒家主張以“三達德”實踐“五倫”的時候,要特別強調“知恥近乎勇”,同時,我們也不得不接受韋伯的主張:儒家倫理旨在維護世俗既有的秩序,而缺乏啟動變革的內在力量。相反的,如果我們真正掌握住“三達德”中“知恥近乎勇”的精神,我們就能夠看到韋伯及Fingarette論點的局限:

子曰:“仁者必有勇,勇者不必有仁。”《論語·憲問》

子路曰:“君子尚勇乎?”子曰:“君子義以為上。君子有勇而無義為亂,小人有勇而無義為盜。”《論語·陽貸》

子曰:“恭而無禮則勞,慎而無禮則葸,勇而無禮則亂,直而無禮則絞。”《論語·泰伯》

子曰:“好勇不好學,其蔽也亂。”《論語·陽貸》

“勇”是孔子所謂許的一種美德。然而,孔子認為:“勇”必須以“仁、義、禮”倫理體系為基礎,因此,他在不同的場合中告訴弟子:“仁者必有勇,勇者不必有仁”,“勇而無禮則亂”,“君子有勇而無義為亂,小人有勇而無義為盜”。子路問他:“君子尚勇乎?”他當即勸告子路:“君子義以為上”。其實,從儒家學說來看,此處所謂“義”應當是指“仁、義、禮”倫理體系的整體,并不僅限于其中任何一項德目。

一怒而安天下

另一類的“勇”,其行為對象為他人。這是因為他人的行為違反倫理道德,勇于挺身而出,并敢于據理力爭:

子曰:“見義不為,無勇也。”《論語·為政》

昔者曾子謂子襄曰:“子好勇乎?吾嘗聞大勇于夫子矣:自反而不縮,雖褐寬博,吾不惴焉?自反而縮,雖千萬人,吾往矣!”《孟子·公孫丑上》

在儒家看來,以他人作為抨擊對象的“勇”,亦有層次高下之分。如眾所知,儒家的道德觀,是一種以“大我”作為基礎的道德觀。在儒家的“仁、義、禮”倫理體系中,“大我”的價值重于個體的價值。因此,由于個人受到侮辱而力圖報復的“勇”,像“一朝之忿,忘其身以及其親”,像“思以一挫于人,若撻之于市朝”,“惡聲至,必反之”,甚至“撫劍疾視”,說道:“彼惡敢當我哉”,這都只能算是“小勇”、“匹夫之勇”。相反的,以“大我”利益為出發點的“勇”,才是真正的“大勇”。換言之,儒家的仁是有階序的,大仁之人,必能“以其所愛及其所不愛”,當他看到有人違反仁義道德,“自反而縮”,即能抱著“雖千萬人,吾往矣”的精神,“見義勇為”,挺身而出。

聚焦于場域的自我

美國夏威夷大學的漢學家安樂哲在深入思考Fingarette的論點之后,指出:儒家所說的“道”必然是“屬于個人的”,它是個人在其特定的歷史和文化條件下,將自身在動態的社群生活中定位,而呈現出來的一種“途徑”。個人必須從其“角色網絡”(complex of roles)或“關系矩陣”(matrix of relationship)的某種獨特觀點來找出自己的“道”(17)。Graham因此認為:孟子所說的“人性”僅能作為個人的起始點,其“道”則涵蓋這個人存在的整體生涯。(18)更清楚地說,一個“人”并不僅只是一種“存在”(being)而已,更重要的是他的所作所為(doing or making),以及他根據自己的“道”刻意完成的那些東西。安樂哲因此將先秦儒家經典中的“人觀”稱為“聚焦于場域中的自我”(focus-field self)(19)。

用自我的曼陀羅模型來看,“聚于場域中的自我”在其生活世界中永遠處于各種力量的拉扯之中,他必須先作世界取向的反思,衡量每一事件的輕重緩急,再籌劃出最為適當的行動方案,再采取行動。這正是儒家之所以重視修養工夫的最重要理由。

六、正心與誠意

《大學》的本文“經一章”(大學之道),其實只是一篇兩百余字的文章;“傳十章”則是曾子對本文的詮釋。程子認為:它是“孔子之遺書”、“初學入德之門”,但它卻是“四書之首”,“學者必由是而學焉”,“而論,孟次之”。從心理學的角度來看,《大學》的論述雖然十分精要,但卻可以用德國文化心理學者Eckensberger所提出的行動理論(action theory)(20)重新加以解釋;也可以放置在筆者所提出的自我的曼陀羅模型及人情與面子的理論模型中來加以理解。

世界取向的反思

從存在現象學(existential phenomenology)的角度來看,任何人的生命經驗都是“在世存有”(being-in-the-world),他總是以某種方式與世界關聯,而不可能遺世孤立,或甚至像笛卡爾所想像的那樣與世界對立。用中國人在算命時所用的“命盤”來看,個人是在毫無選擇的情況之下,被“拋擲”到這個世界來的,當他開始有自我意識并發現自我的時候,他已經跟自己所存在的世界產生著各式各樣的關聯,而形成個人獨特的“生活世界”。

用自我的曼陀羅模型來看,個人在成長的過程中,會針對自己所處的外在世界,學到各種不同的“知識”內容,它包含各種工具性的認知基圖及行動能力,也包含社會行動的能力。不論是主張“理性論”的孟子或是主張“性惡論”的荀子都一致同意:作為自己生物之個體所具有的各種欲望,是“自我”的啟動者,它會促使“自我”運用其知識作為工具,向外在世界獲取種種資源,來滿足自己的欲望。

作為行動主體的“自我”在其生活世界中作世界取向的反思時,可以基于其個人的偏好,從其知識庫中,選取他認為適合宜的目標與方法,并付諸行動。其最后決定因素,為其“社會認知”中的“個人關懷”。

行動取向的反思

曾子認為:“忠”與“恕”是能夠將孔子學說一以貫之的“夫子之道”,朱熹對這兩個孔門核心價值的解釋是:“盡己之謂忠,推己及人之謂恕”;孔子所說的:“君子求諸己”,可以說是這種核心價值的具體實踐。

曾子說過一句名言,“吾日三省吾身:為人謀而不忠乎?與朋友交而不信乎?傳不習乎?”(《論語·學而》)用文化心理學者Eckensberger的行動理論來看,曾子所說的“三省”,包含了三種不同層次的自我反思:“為人謀而不忠乎?”、“與朋友交而不信乎?”是從世界取向的反思,朝向行動取向的反思。“傳不習乎?”是主體取向的反思。換言之,先秦儒家鼓勵門下弟子每天都要作“自我反思”,實踐儒家的修養工夫。

正心

孔門自我修養的“功夫論”包含“正心、誠意、格物、致知”四個步驟,“正心”則是其中第一步驟:

“所謂‘修身在正其心’者,身有所忿懥,則不得其正;有所恐懼,則不得其正;有所好樂,則不得其正;有所憂患,則不得其正。心不在焉:視而不見,聽而不聞,食而不知其味。”《大學·傳七章》

當個人的自我受到忿懥、恐懼、好樂、憂患等情緒干擾的時候,他的心境無法保持在“喜怒哀樂之未發”的平靜狀態,他很可能“視而不見,聽而不聞,食而不知其味”,也很難學習新的事物,所以先秦儒家把“正心”列為修身的第一步。

用海德格的概念來說,當個人在生活中遭遇到重大的挫折,并產生嚴重的情緒困擾時,他會陷入“非本真”存在狀態,其時間觀是以“現在”作為核心:“過去”的創傷經驗留存到“現在”,“自我”未能予以妥善處理,他的“時間觀”變成了“現在”—“現在”—“現在”,他也因而不知道如何籌劃未來。因此,不論是在哪一種文化中,挫折經驗的處理都是一門重要的課題。

反求諸己

孟子曰:“仁者如射;射者正己而后發;發而不中,不怨勝己者,反求己而已矣。”《孟子·公孫丑上》

孟子以“射箭”作為比喻,認為:一個真正的“仁者”在生活世界中不論追求什么樣的目標,都會“正己而后發”,作縝密的籌劃后,再采取行動。當他“發而不中”,遭遇到挫折時,他也“不怨勝己者”,不會為負面情緒所淹沒,而會“反求諸己”,作行動取向的反思。

這一段話,也可以用Eckensberger的行動理論來加以解釋。當個人在生活世界中的行動遭到阻礙或挫折時,他必然會經歷到負面情緒,并產生出及企圖控制外界的努力。然而,當他作世界取向的反思,并發現:他從文化中習得的知識,不足以克服外在世界中的障礙時,他就必須進一步作行動取向的反思,思考采取什么樣的行動,可以恢復行動主體和外在世間之間的平衡。行動取向的反思必然是未來取向的,有一種基本的目的論結構,并且包含決策以及后果的評估,可能導致正式行動的結構。

知止

針對行動取向的反思,儒家所提出的“正心”工夫又包含幾個重要的步驟:

“知止而后有定,定而后能靜,靜而后能安,安而后能慮,慮而后能得。”《大學·經一章》

“知止”中的“止”字,意指“止息”。《大學·傳三章》中記載:孔子看到一只呢喃黃鳥停息在山丘一隅,他說:“于止,知其所止,可以人而不如鳥乎?”接著又說:

詩云:“穆穆文王,于緝熙敬止。為人君,止于仁;為人臣,止于敬;為人子,止于孝,為人父,止于慈;與國人交,止于信。”《大學·傳三章》

在上述引文中,“止”均為“止息”之意。仁、教、孝、慈、信,則是自我在扮演不同社會角色時,應當“棲息”于其中的“明德”。“知止而后有定”,意謂:個人必須知道“自我”所扮演的角色,他的意志才能定下自己的學習目標,他才能保持心境的平靜,而不受情緒的干擾。這就是所謂的“定而后能靜”,也就是儒家修養所謂“正心”的工夫。

規范性的認知基圖

根據Eckensberger的行動理論來說,在行動取向的反思中,個人會在自己行動的脈絡中反思障礙的意義,并尋思:用何種方式來克服障礙較為合適。這時候,行動主體經由文化學得的某些信念、道德或法律,會成為其“規范性的認知基圖”,而成為其規約系統,引導其反思的方向。

孟子曰:“愛人不親,反其仁;治人不治,反其智;禮人不答,反其敬。行有不得者,皆反求諸己;其身正,而天下歸之。詩云:‘永言配命,自求多福。’”《孟子·離婁上》

“行有不得,反求諸己”是儒家修養最基本的行為原則,也是儒家區分“君子”和“小人”的重要判準。不論是在一般的人際互動(禮人)、情感表達(愛人)、組織管理(治人)或人際競爭(射)的場合,當自己已經盡力做出合宜的行為,而沒有得到預期的效果,都應當用“仁”、“智”、“敬”等“規范性的認知基圖”來“反求諸己”,而不是“怨天尤人”,或“求諸人”。

遮蔽負向情緒

孟子非常了解,對于障礙或挫折的不同詮釋同時也蘊涵著不同的情緒類型:他對于障礙來源的詮釋,會決定他所使用的情緒概念;他對障礙或挫折經驗的詮釋,也可能遮蔽住某類情緒經驗的產生。在《孟子·離婁上》篇的同一段話中,他進一步解釋他之所以作此主張的理由:

孟子曰:“君子所以異于人者,以其存心也。君子以仁存心,以禮存心;仁者愛人,有禮者敬人。愛人者,人恒愛之;敬人者,人恒敬之。”

“有人于此,其待我以橫逆,則君子必自反也,‘我必不仁也?必無禮也,此物奚宜至哉?’其自反而仁矣,自反而有禮矣,其橫逆由是也;君子必自反也:‘我必不忠。’自反而忠矣,其橫逆由是也;君子曰:‘此亦妄人也已矣!如此,則與禽獸奚擇哉?于禽獸又何難焉?’”

孟子主張:“君子以仁存心,以禮存心;仁者愛人,有禮者敬人。愛人者,人恒愛之;敬人者,人恒敬之”。當有人“待我以橫逆”時,有修養的君子就會依這種“規范性的認知基圖”來進行反思:從社會互動層次的“仁”、“禮”反省到內心是否“盡己”的“忠”。如果他認為自己的作為并沒有違反任何道德或規范的要求,而對方又仍然“待我以橫逆”,“自我”便可以做出認知判斷:“此亦妄人也已矣!”“這種人跟禽獸有什么差別?跟禽獸又何必計較?”這樣的認知方式可以遮蔽住負向情緒經驗的產生。

主體取向的反思

然而,儒家教育的目的,并不僅只是教弟子“懲忿窒欲”而已。孟子在提出這樣的建議后,緊接著又說:

是故,君子有終身之憂,無一朝之患也。乃若所憂則有之。舜人也,我亦人也;舜為法于天下,可傳于后世,我由未免為鄉人也!是則可憂也。憂之如何?如舜而已矣。《孟子·離婁上》

用Eckensberger的行動理論來說,這不僅只是要弟子們針對自己的置身處境作行動取向的自我反思,而且是要大家從更長遠的觀點,作主體取向的自我反思。Eckensberger認為:人類的最重要特征之一,是他會進行不斷的自我反思。當行動取向的反思又遭遇到挫折時,他會更進一步追問:“我真正的目的是什么?”“我個人堅持的品格與信念對我有多重要?”最后,他可能還會問:“我是誰?”“我存在的意義是什么?”

孟子所說的:“君子有終身之憂,無一朝之患”,便是希望門下弟子將日常生活中的挫折和“橫逆”看作是自我磨煉的“修道場”,并以舜作為榜樣,“舜為法于天下,可傳于后世”,“舜人也,我亦人也”,“如舜而已矣”是每個人都應當有的“終身之憂”。相反的,如果為負向情緒所淹沒,陷入“非本真”的存在狀態,那就會陷入孟子所謂的“一朝之患”。

誠意

在《大學》所提出的修養功夫,“靜而后能安”中,“安”字,是指“定位”(anchorage),讓客觀世界中的每一事物都能夠如實地呈現在自我的認知系統中,這也是宋明儒者所說的:“萬物靜觀皆自得”。要做到這一點,《大學》提出的對策是“誠意”:

所謂“誠其意”者,勿自欺也。如惡惡臭,如好好色,此之謂自謙。故君子必慎其獨也。《大學·傳六章》

“自謙”是“真誠地對待自己”,正如“好好色,惡惡臭”一樣。在海德格的存在哲學里,時間有“過去”、“現在”和“未來”三重結構,“本真”和“非本真”的存在狀態對應于兩種不同的時間觀。每一個人都是歷史的產物,每一個人都活在他的歷史經驗之中,“過去”是培育萬物的苗圃。“誠者,天之道;誠之者,人之道”,一個活在“本真”狀態中的人,不論“過去”遭受過什么樣的受苦經驗,他都能夠真誠面對自己的生命處境,總結自己的歷史經驗,以之作為材料,在“現在”從事籌劃,以走向“未來”。

擇善而固執之

“誠意,不勉而中,不思而得,從容中道,圣人也;誠之者,擇善而固執之者也。”《中庸·第二十章》。

儒家認為:唯有“圣人”才能夠做到“不勉而中,不思而得,從容中道”。對于一般而言,在找出自己的“人生之道”之后,必須要“擇善而固執之”,接受各種“橫逆”的考驗。孟子有一段十分出名的論述表達出類似的觀點:

“故天將降大任于是人也,必先苦其心志,勞其筋骨,餓其體膚,空乏其身,行拂亂其所為,所以動心忍性,曾益其所不能。人恒過,然后能改;困于心,衡于慮,而后作;征于色,發于聲,而后喻。入則無法家拂士,出則無敵國外患者,國恒亡。然后知生于憂患而死于安樂也。”《孟子·告子下》

一個存在于“本真”狀態的人,將他的生活世界當作是磨煉自我的道場,并會將生命中的負面經驗當作是上天對他的考驗。他會反思自己的挫敗經驗,從中汲取教訓,作為未來行動的指針;即使犯了過錯,也勇于自我改正。國家跟個人一樣,受到了“敵國外患”的挑戰,必須要有“法家拂士”的輔佐,才能免于危亡。孟子因此特別強調“生于憂患,死于安樂”。

總結

用自我的曼陀羅模型來看,先秦儒家諸子的教育理想,是希望每一個“人”(person)都能夠成為“君子”。他們必須一面學習先秦儒家君子所說的“智慧”話語,一面努力追求“知識”的增長,并在其生活世界中付諸“行動”或“實踐”,以走出自己的人生之“道”。從這個角度來看,儒家思想本身是個開放系統,在中、西文化頻繁接觸的今日,受到儒家思想的華人仍然能夠以之作為基礎,學習源自于西方的“客觀知識”,作為自己“行動”或“實踐”的依據。

借由這種“多重哲學典范”(multiple philosophical paradigms)建構出“含攝文化的理論”,我們不僅能夠達成本土心理學整合“科學心理學”與“意圖心理學”的目標,而且可以跟西方學者的相關論述進行對話,進而批判古典社會學大師韋伯在其名著《中國的宗教》一書中,對于“儒教”的誤解。

注釋

①Shweder,R.A.,Goodnow,J.,Hatano,G.,Le Vine,R.,Markus,H.,& Miller,P.“The Cultural Psychology of Development:One Mind,Many Mentalities.”In W.Damon,ed.,Handbook of Child Psychology(Vol.1):Theoretical Models of Human Development.NY:John Wiley &Sons,1998.

②⑦Archer,M.S.Realist Social Theory:The Morphogenetic Approach.USA: Cambridge University Press,1995.

③Said,E.W.Orientalism.New York:Vintage Books,1978.

④黃光國:《心理學的科學革命方案》,臺北:心理出版社,2011年;Hwang,K.K.“The Mandala Model of Self.”Psychological Studies56,no.4(2011):329-334.

⑤Harris,G.G.“Concepts of individual,Self,and Person in Description and Analysis.”American Anthropologist,91(1989):599-612.

⑥(20)Eckensberger,L.H.“Culture-inclusive Action Theory:Action Theory in Dialectics and Dialectics in Action Theory.”In J.Valsiner,ed.,The Oxford Handbook of Culture and Psychology,357-402.New York:Oxford University Press,2012.

⑧⑨Weber,M.《中國的宗教:儒教與道教》,簡惠美譯,臺北:遠流,1989年,第293-317頁,第295頁。

⑩Hegel,G.W.F.Philosophy of History.Translated by J.Sibree.New York:Dover,1956,111-112.

(11)(19)Ames,R.T.“The Focus-Field Self in Classical Confucianism.”InSelf as Person in Asian Theory and Practice,187-212.1994.

(12)Munro,D.J.“The Shape of Chinese Values in the Eye of an American Philosopher.”In Ross Terrill,ed.,The China Difference,40.New York: Harper &Row,1979.

(13)Yang,C.K.Chinese Communist Society:The Family and the Village.Cambridge: MIT Press,1959,172.

(14)Elvin,M.“Between the Earth and Heaven:Conceptions of the Self in China.”In Carrithers,M.et al.eds.,The Category of the Person,185.London:Cambridge University Press,1985.

(15)Ambrose Y.C.King.“The Individual and Group in Confucianism:A Relational Perspective.”In Donald Munro,ed.,Individualism and Holism:Studies in Confucian and Taoist Values,58.Ann Arbor:University of Michigan Press,1985.

(16)(17)Fingarette,H.“The Problem of the Self in the Analects.”Philosophy East and West29,no.2(1979):131.

(18)Graham,A.C.“The Background of the Mencian Theory of Human Nature.”InStudies in Chinese Philosophy and Philosophical Literature,43.Albany:State University of New York Press,1990.