華南地殼及上地幔三維速度結構成像

譚皓原,王 志

(地球探測與信息技術教育部重點實驗室 成都理工大學,成都 610059)

0 引言

華南地區位于古亞洲、特提斯、西太平洋三大構造域的交接部位,其主體是由華夏地塊與揚子地塊構成的。地質時期十分漫長,歷史上發生了多次大的構造運動以及劇烈的巖漿侵入事件,區內發育有大量的北北東、北東向斷裂和褶皺系[1]。近年來華南大陸巖石圈的減薄和裂解成為該區研究的熱點,因此研究華南地區地殼和上地幔的速度結構,可以為研究該地區大陸巖石圈的構造演化過程提供依據。

從上世紀八十年代以來,很多學者通過使用地球物理方法對華南地區巖石圈進行了深入研究,并取得了一系列重要成果[1-6]。然而在過去的研究中,受臺站密度、地震資料等條件限制,對該地區的深部速度結構的研究還比較粗糙。本次研究是基于前人的基礎之上,通過拾取地震的P波和S波走時數據對該地區地殼上地幔的速度結構進行層析成像,從而得到了從10 km到60 km深度的三維速度結構。

1 數據和方法

1.1 數據

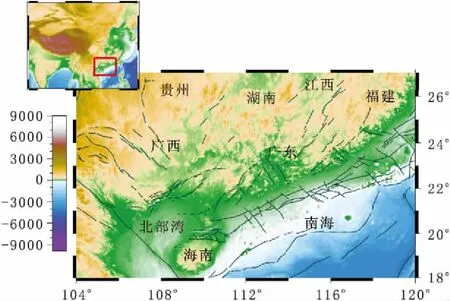

本文的研究區域位于18°N~28°N、104°E~120°E之間,主要集中于華南地區的南部,即華夏地塊以及南海、北部灣大陸架部分,如圖1所示。

圖1 研究區域的地形及構造示意圖Fig.1 Sketch map of Topography and tectonic綠色虛線代表斷裂帶

研究區域內的地震事件全部來自國家地震科學數據共享中心以及部分臨時臺網。在挑選地震資料時,我們要求每個地震的P波至少要被4個臺站記錄到,而S波至少要被3個臺站記錄到。最終共挑選出 11 113個區域地震,從中我們拾取的P波到時為 77 093條,S波到時為93 541條,所使用的區域地震臺站為134個,地震事件和臺站的分布如圖2所示。

圖2 地震和臺站分布圖Fig.2 Distribution of seismic events and stations三角型表示地震臺站; 圓圈表示地震事件

1.2 方法

本次研究所采用的成像方法是Zhao[11]等人發展的地震層析成像方法,該方法可以應用于含有幾個速度間斷面的復雜模型中,并且地震波速可以在整個速度模型中變化。同時該方法還使用了偽近似彎曲法和斯奈爾定律進行三維射線追蹤,可以快速準確地計算出地震波走時和射線路徑。模型的參數化通過三維網格節點來進行,反演的未知量就是這些節點處的速度擾動值。模型中任意一點的速度值都可以由該點周圍的8個速度節點進行線性插值得到。求解觀測方程組時使用帶阻尼因子的LSQR方法[13-14],通過迭代的方法將非線性問題線性化,并且在每一步的迭代過程中都對震源參數和速度結構進行聯合反演。另外該方法除了使用初至到時之外,還可以使用各個速度間斷面上的反射波和轉換波資料,提高了地震數據的利用率[7]。

2 初始模型

本次研究使用網格節點對研究區域進行模型參數化,水平方向使用1°×1°的間距劃分網格,垂直方向從地表至100 km之間,每一層的深度分別設為0 km、10 km、20 km、30 km、40 km、50 km、60 km、100 km。在初始模型中引入康拉德面和莫霍面兩個速度間斷面,康拉德面的深度設為17 km,莫霍面的深度參考熊小松等[8]的結果,設為33 km。莫霍面以上的速度結構參考的是蔡學林等[3]的結果,莫霍面以下的速度結構使用的是ISPA91[15]全球模型。

3 反演結果及可靠性分析

通過反演研究區域內的地震數據,我們得到了縱波和橫波地震波層析成像的平面圖(圖3、圖4)和沿不同位置的剖面圖(圖5)。

3.1 平面速度圖像

圖3和圖4分別是反演得到的P波及S波的層析成像水平切片。在10 km的深度上P波和S波的低速異常位于珠江三角洲以及福建的中部,而高速體普遍存在于海南島、雷州半島、廣東省的東部、廣西的西南部和北部灣地區,說明了該區的地震波速存在著明顯的橫向不均勻性。

圖3 P波速度水平切片Fig.3 Plan views of P wave velocity

圖4 S波速度水平切片Fig.4 Map views of S wave velocity

圖5 速度垂直剖面圖Fig.5 Vertical cross sections of P and S waves

在20 km深度,可以很清楚地看到東南沿海的地區出現了大范圍的低速異常,P波的低速異常從福建的東部,經由江西一直延伸至珠江三角洲地區,S波的低速異常從福建東部沿著海岸線伸展至珠江三角洲地區。東南沿海地區在歷史上發生過多期的大規模巖漿入侵事件,其巖石圈的減薄和裂解成為各方的共識,推斷該低速異常與地幔物質的上涌有關,而在該區域在大面積的低速異常中還存在著一些高速異常區,在地質上對應著南嶺地區,該地區在歷史上經歷過強烈的造山運動,使得區內的巖石受到強烈擠壓,地殼增厚,因此在速度結構上表現為高速。從30 km的平面圖上可以看出P波的低速異常依然十分明顯,與此同時高速異常在逐漸消退,只在北部灣以及廣西的中西部存在高速異常。S波的速度變化與P波基本一致,說明巖石的性質隨著大地熱流值的上升而發生顯著變化。在40 km的平面圖上,原來在福建中東部到廣東東北部出現的低速異常轉變成高速異常,很有可能是該區下地殼物質受到地殼物質的上涌侵蝕,發生破碎和拆沉,在拆沉的過程中慢慢冷卻形成的[5],而在海南島、雷州半島以及廣西東南部出現的高速異常轉變成了低速異常,這些變化特征在S波結構中體現得尤為突出。根據前人的研究[9-10],這些地區在第四紀的火山活動十分頻繁,伴隨著大量的熔巖噴發,因此可以認為這些低速異常是由于地熱活動造成的。

在50 km的平面圖上,P波在北部灣、雷州半島、廣西東南部和珠江三角洲地區都出現了高速異常,而在這些區域S波體現的是低速異常,其原因可能是縱橫波走時數據差異較大以及射線覆蓋程度偏低所導致的。東南沿海地區依然表現出高速異常,說明了該區下地殼物質的拆沉作用發展到了這個深度。海南島在這個深度的P和S波都表現出低速異常,說明在這個深度上依然有熱流的影響。

3.2 剖面速度圖像

圖5是我們截取的三條速度剖面圖像,通過對比發現,東南沿海地區的EF剖面在莫霍面的上方出現了大量的低速異常,說明在該位置處,莫霍面附近有著大量的熱流作用,這驗證了東部沿海地區地幔物質上侵導致地殼厚度減薄的觀點。AB剖面中,A端位于廣西區內出現的大量高速異常有可能是南華褶皺系的造山運動所引起的,而B端雷州半島附近出現的高速異常則是由于大量巖漿冷凝過后導致的[9]。CD剖面中,由于第四紀的火山活動幾乎完全停止,大量的巖漿冷卻,因此在海南島、雷州半島和廣東沿海地區造成高速異常,而在莫霍面以下,由于巖漿的余熱和地球內部巖石溫度的上升造成了巖石的部分熔融,導致了地震波速出現低速異常。

3.3 可靠性分析

在本次研究中我們采用的測試方法是振幅恢復分辨率測試(RRT, restoring resolution test)[7,11],該方法的基本原理是通過反演真實的地震和臺站數據,將其結果作為輸入初始模型,然后在這個模型中進行三維射線追蹤計算射線走時(正演計算),在計算的同時加入隨機誤差來合成人工數據集,最后通過反演這個數據集,將其結果與真實的結果進行比對,從而分析出反演結果的好壞。

圖6和圖7分別是本次研究的P波和S波恢復分辨率測試的結果。

通過對比可以看到,P波在10 km~30 km的各個深度上,其速度擾動圖像的形態還原得都比較好,只是振幅偏弱。但在40 km的深度圖像上RRT的結果與之前的層析成像結果略有出入,在珠江三角洲和北部灣地區RRT的結果顯示為低速,而層析成像的結果顯示為高速,這可能是由于本次研究所使用的地震全部是近震,在40 km的深度上P波的射線條數比較稀少。另外該地區也缺少相應的地震臺站,因此射線的覆蓋程度偏小,造成恢復效果較其他陸內區域要差,而S波在每個深度RRT的結果都比較好,其原因是本次研究所拾取的S波到時比P波到時更多,因此S波的射線更加密集,覆蓋程度更高,射線的交叉程度更好,所以恢復的效果要比P波好。總而言之,通過恢復分辨率測試的結果,我們看到了P波和S波速度擾動值的恢復效果都比較理想,因此說明本次研究的方法是可行的,反演所得到的圖像是可信的。

4 結論

作者使用地震層析成像的方法,獲得了華南地區P波和S波的三維速度結構,通過研究和分析得出以下結論:

(1)華南地區地殼內的物質存在著明顯的橫向不均勻性,其表現為西部內陸地區呈現高速異常,而東南沿海地區呈現低速異常,該異常的出現與地幔物質的上涌有關,導致東南沿海地區地殼厚度的減薄和巖石圈的破裂。

圖6 P波的恢復分辨率測試結果Fig.6 Result of P wave restoring resolution test (RRT)(a)輸入模型; (b)輸出模型

圖7 S波的恢復分辨率測試結果Fig.7 Result of S wave restoring resolution test (RRT)(a)輸入模型;(b)輸出模型

(2)在莫霍面以下,珠江三角洲、雷州半島、北部灣、海南島等地區逐漸出現的低速異常是由于該區的熱活動所造成的,而東南沿海出現的高速異常,這可能是因為該區下地殼巖石受到地幔物質上涌的影響,在破碎拆沉的過程中逐漸冷凝所導致的。

致謝

感謝國家地震科學數據共享中心提供的數據,感謝趙大鵬教授提供的程序以及GMT繪圖軟件。

參考文獻:

[1] 劉建華, 吳華. 華南及其海域三維速度分布特征與巖石層結構[J]. 地球物理學報, 1996, 39(4): 483-492.

[2] 朱介壽, 蔡學林, 趙風清,等.中國華南及東海地區巖石圈三維速度結構及演[M].北京:地質出版社,2005.

[3] 蔡學林, 朱介壽, 曹家敏,等. 華南地區巖石圈三維結構類型與演化動力學 [J]. 大地構造與成礦學, 2004, 27(4): 301-312.

[4] 陳永栓. 華北、 華南地區巖石圈地幔特征[D]. 北京:中國地質大學 , 2003.

[5] 韓凱. 華南東南部殼/幔電性結構特征及其動力學背景研究[D]. 吉林:吉林大學, 2012.

[6] 傅竹武, 呂梓齡, 溫一波, 等. 華南地區地殼上地幔穩定性的研究[C]. 1994 年中國地球物理學會第十屆學術年會論文集, 1994.

[7] 雷棟, 胡祥云. 地震層析成像方法綜述[J]. 地震研究, 2006, 29(4): 418-426.

[8] 熊小松, 高銳, 李秋生, 等. 深地震探測揭示的華南地區莫霍面深度[J]. 地球學報, 2009, 30(6): 774-786.

[9] 陳墨香, 夏斯高, 楊淑貞. 雷州半島局部地熱異常及其形成機制[J]. 地質科學, 1991(4): 369-383.

[10] ZHIXIONG LI, JIANSHE LEI, DAPENG ZHAO, et al. 海南島及鄰區地殼三維 P 波速度結構[J]. 地震學報, 2008, 30(5):441-448.

[11] ZHAO D, HASEGAWA A, HORIUCHI S. Tomographic imaging of P and S wave velocity structure beneath northeastern Japan[J]. Journal of Geophysical Research: Solid Earth (1978-2012), 1992, 97(B13): 19909-19928.

[12] LEI J, ZHAO D, STEINBERGER B, et al. New seismic constraints on the upper mantle structure of the Hainan plume[J]. Physics of the Earth and Planetary Interiors, 2009, 173(1): 33-50.

[13] PAIGE C C, SAUNDERS M A. Algorithm 583: LSQR: Sparse linear equations and least squares problems[J]. ACM Transactions on Mathematical Software (TOMS), 1982, 8(2): 195-209.

[14] PAIGE C C, SAUNDERS M A. LSQR: An algorithm for sparse linear equations and sparse least squares[J]. ACM Transactions on Mathematical Software (TOMS), 1982, 8(1): 43-71.

[15] KENNETT B L N, ENGDAHL E R. Traveltimes for global earthquake location and phase identification[J]. Geophysical Journal International, 1991, 105(2): 429-465.