財政支出、經濟增長與農村貧困

——基于1990—2008年時間序列數據的實證分析

李盛基,呂康銀,朱金霞

(東北師范大學商學院,吉林長春130117)

財政支出、經濟增長與農村貧困

——基于1990—2008年時間序列數據的實證分析

李盛基,呂康銀,朱金霞

(東北師范大學商學院,吉林長春130117)

筆者利用1990—2008年的時間序列數據,估計了各類公共財政支出對農村經濟增長和絕對貧困及相對貧困的影響。研究結果顯示,政府的各類公共財政支出的邊際效應存在很大差異,農村教育和衛生支出對農村的絕對和相對貧困的扶貧效果顯著,農業科技三項支出的扶貧效果顯著,專項扶貧基金只對絕對貧困的扶貧效果顯著,據此,提出相應的政策建議。

財政支出;絕對貧困;相對貧困;經濟增長

一、引 言

中國在發展中國家中扶貧方面取得了巨大的成就,貧困人口從1978年2.6億減少到1997年0.5億。按照2011年的貧困標準(農民人均純收入2 300元),我國目前還有1.25億的農村貧困人口,這些人占農村戶籍人口的比重為13.4%①中科院報告:中國還有1.28億貧困人口,中國新聞網,2012年03月12日。。世界銀行發展經濟學研究局陳少華博士認為,按照2005年的購買力折算,中國新的貧困標準相當于每天1.8美元,接近中低收入國家貧困線的中位線②中國扶貧標準升至2 300元,農村貧困人口1.28億,中國青年報,2012年06月24日。。農村貧困人口是我國經濟社會發展過程中長期存在的問題,農村貧困人很難依靠自身的能力維持家庭基本的溫飽問題,因此,政府如何減少貧困,如何讓更多的貧困人群從經濟增長中獲得收益是我國政府面臨的重要課題。

二、文獻綜述

國外學者對于貧困問題進行了大量的研究,Ahluwalia(1979)、Deininger和Squire(1998)、Dollar和Kraay(2002)等認為,隨著的經濟增長,貧困人口的人均收入也會逐漸增長,從而實現貧困人口的減少[1-3]。之后,隨著對貧困問題的深入研究,Ravallion(2004)提出了與之前不同的觀點,他認為經濟增長對于貧困減少具有重要作用,同時,收入分配對減少貧困也具有重要的作用[4]。圍繞著這些貧困問題國外學者嘗試著從消除不平等和貧困方面提供了政策上的措施,但是,很少有學者將農村公共財政支出與貧困問題結合起來研究。

政府的財政支出是反貧困的重要政策工具,政府的公共支出對貧困地區的經濟增長和貧困緩解發揮著重要作用。S.Fan(2002)利用1970—1997年之間的省級面板數據,用聯立方程模型估計了政府不同類型的財政投入對經濟增長和貧困的影響效果,結果顯示,政府在農業科研、灌溉、農村教育和基礎設施建設(道路、電力、通訊)等方面的投資均對農業生產率以及農村扶貧起到了推動作用,但是,政府的不同財政投入在不同地區存在顯著的差異[5]。

林伯強(2005)同樣運用聯立方程模型的方法估計了公共投資對農村發展和消除貧困方面的影響,結果顯示,各類(研發、灌溉、公路、教育、電力、電話)公共投資對農村經濟增長、貧困減少和地區不均等的邊際效應在各地區和各時期差別很大[6]。此外,楊穎(2011)根據2002—2008年中國貧困重點縣的相關數據實證研究了一般性公共財政支出、專項扶貧支出、農民自籌生產支出等各項支出對貧困縣經濟增長和貧困減緩的貢獻度[7]。

綜上所述,國內外研究主要集中于經濟增長和收入分配對貧困的作用,而很少以政府公共財政投資為視角,看待政府公共財政支出對農村經濟增長及貧困的影響。本文運用計量經濟學方法分析政府的各項財政支出對經濟增長和貧困的影響,考察不同財政支出的貢獻率,從而調整政府公共財政支出的方向與結構,進一步提高財政支出的邊際效率,更好地促進公共財政支出對經濟增長與減貧的作用。

三、財政支出效應的實證分析

(一)變量定義

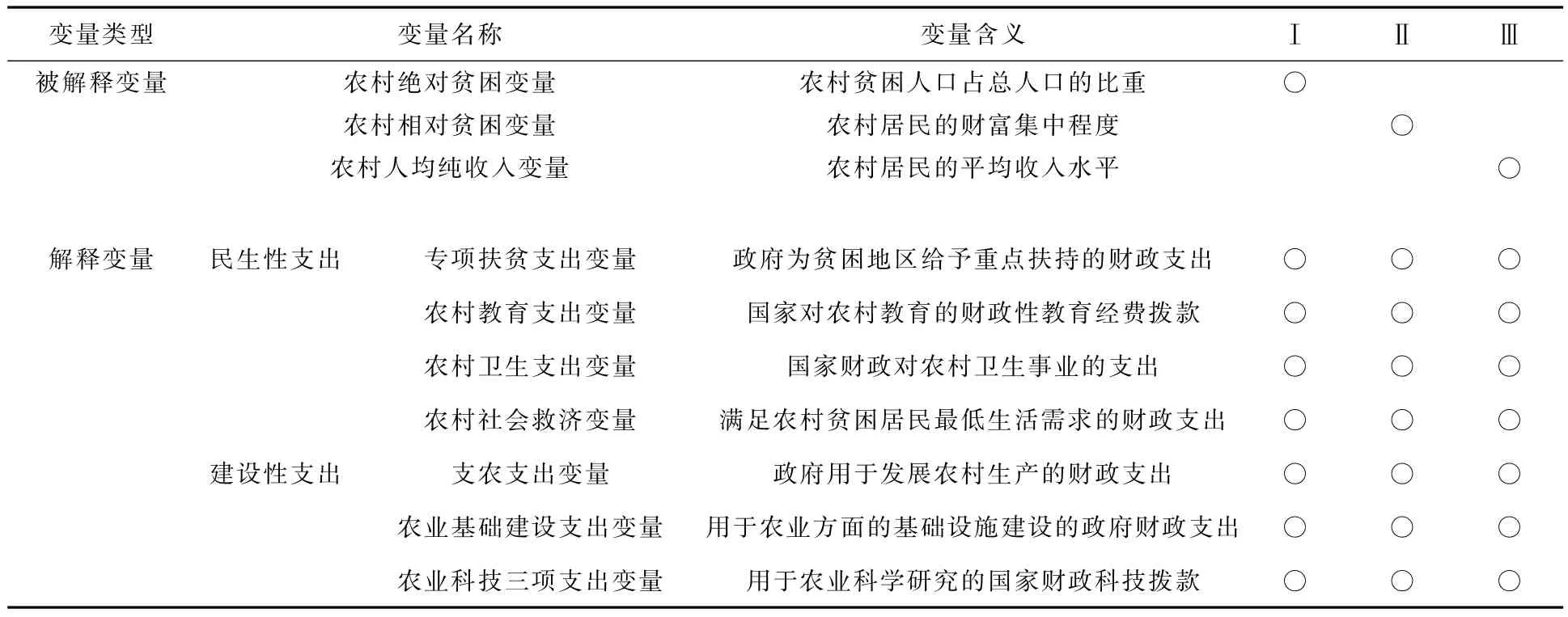

本文為了測算財政支出對經濟增長和農村貧困的影響,定義10個經濟變量,以下是本文的變量定義。

表1 變量定義

在表1中,農村相對貧困變量,我們采用相對貧困發生率乘于相對貧困深度所得的復合指標來代替。之所以采用復合指標,原因是相對貧困表示的是貧困者與非貧困者之間由于收入水平的相對差異而帶來的一種心理感覺,因此,測量相對貧困時不能單純只考慮貧困者,還要考慮與非貧困者之間的收入分配差距。農村相對貧困指標的計算公式①李永友,財政支出結構、相對貧困與經濟增長[J].管理世界,2007年第11期.:

n為農村總人口、m為40%最高收入組中按照收入水平由低到高排序的最低收入成員在總人口中的排序、y為成員的收入水平。公式(1)表示的是位于社會平均收入水平60%以下的農村人口數量占整個農村人口數量的比率,衡量農村相對貧困發生率;公式(2)表示40%的最高收入組的加權收入水平與60%以下低收入組的加權收入水平的比率,衡量農村相對貧困深度;公式(3)表示相對貧困發生率與相對貧困深度的乘積。

表1中的民生性財政支出包括專項扶貧支出、農村教育經費支出、農村社會救助支出、農村衛生費用支出;建設性財政支出包括支農支出、農業基本建設支出、農業科技三項支出。

專項扶貧支出包括扶貧貼息貸款、財政扶貧資金、以工代賑、退耕還林換草資金等;農村教育經費支出以農村小學教育經費和農村初中教育費用的兩者之和;農村社會救助支出包括孤兒、殘疾人及三無老人進行救濟的費用和農民全家收入不能維持當地最低生活水平的貧困家庭進行救濟的費用。

支農支出主要指支援農村生產及農林水利氣部門事業費、中央對農民的糧食直補、良種補貼和農機具購置補貼等。國家對支農支出投入,體現了國家對農業生產的重視程度。農業基本建設支出主要包括農田水利建設,用材林生產基礎和防護林建設,氣象基礎設施建設等,有利于農業灌溉和施肥等方面提供設備和技術上的支持。農業科技三項費用主要包括新產品試制費,中間試驗費及重大科研項目補助費,因此,為我國農業發展提供有利的技術支持。

(二)數據來源

本文所使用的農村人均純收入數據來源于《中國統計年鑒》;專項扶貧支出和農村絕對貧困數據來源于《中國農村貧困監測報告》;農村社會救濟數據來源于《中國民政統計年鑒》;農村相對貧困數據根據歷年《中國統計年鑒》數據計算所得;農村教育經費支出來源于《中國教育經費統計年鑒》;農村衛生費用支出來源于《中國衛生統計年鑒》;支農支出、農業基礎建設支出、農業科技三項支出數據來源于《中國農村統計年鑒》。

(三)定量分析

本文的研究目的是為了考察財政支出對經濟增長以及農村貧困的影響,運用Eviews6軟件的回歸方法,檢驗財政對農村的各項支出對經濟增長的貢獻程度以及各項財政支出對農村貧困的影響程度。

1.財政支出對農村經濟增長的影響

各項財政支出對農村經濟增長的回歸結果顯示,R2為0.98,DW值為1.97,模型擬合效果較好。

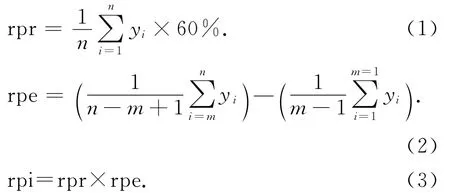

表2 財政支出對經濟增長的影響

表2所示,扶貧基金支出對經濟增長具有顯著負影響,一方面,大部分扶貧基金會往貧困地區轉移,特別是民族地區和邊境貧困地區是財政扶貧基金重點流向地區,因為扶貧基金體現的是社會公平并非追求經濟效益,另一方面,一些貧困縣地方政府經常會截留扶貧基金作為政府的日常支出,而并不會去發展地方經濟,中西部各項扶貧基金存在著多頭管理現象,很難把有限的資金投入到急需的地方,因此,扶貧基金對經濟增長產生了負向影響。

農村教育支出和衛生支出對經濟增長具有顯著的正影響,即政府對農村教育和衛生方面的支出每增加一個百分點,就能促進0.39和0.89的經濟增長。農村衛生部門可以通過預防和治療疾病、普及衛生保健知識,改善農村居民的健康狀況,提高農村居民的健康人力資本,而教育部門可以通過提高農民的受教育程度,改善農民的科學文化水平和勞動生產能力,因此,農村居民人力資本的提高,可以增加農民的勞動參與率和勞動時間,同時,還可以提高農民的勞動效率,進而促進經濟的增長。

社會救助與經濟增長之間是一種均衡關系,過度追求效率不利于公平,相反,過度追求公平也不利于效率,因此,社會救助對于經濟增長是否具有促進作用,學術界還沒有定論。本文中,農村社會救助對經濟增長具有顯著的促進作用,雖然,其作用并不像人力資本因素那么大,但是,可以說明政府對三無老人和孤兒、殘疾人以及貧困人群進行社會救助,可以使他們這樣的弱勢群體維持基本的生活,從而緩解社會矛盾,為經濟增長提供穩定的社會環境,同時,被救助者通過影響社會的總需求,促進經濟的增長。

支農支出對經濟增長具有顯著正相關,說明政府對農村生產及農林水利部門事業費、糧食直補、良種補貼等措施對農村經濟具有顯著的促進作用,然而,農業基礎建設和農業科技投入具有滯后性,特別是農業科技方面的政策投入并不是當年就能產生效應,因此,農業基礎建設支出和農業科技三項支出對經濟增長沒有表現出顯著性。

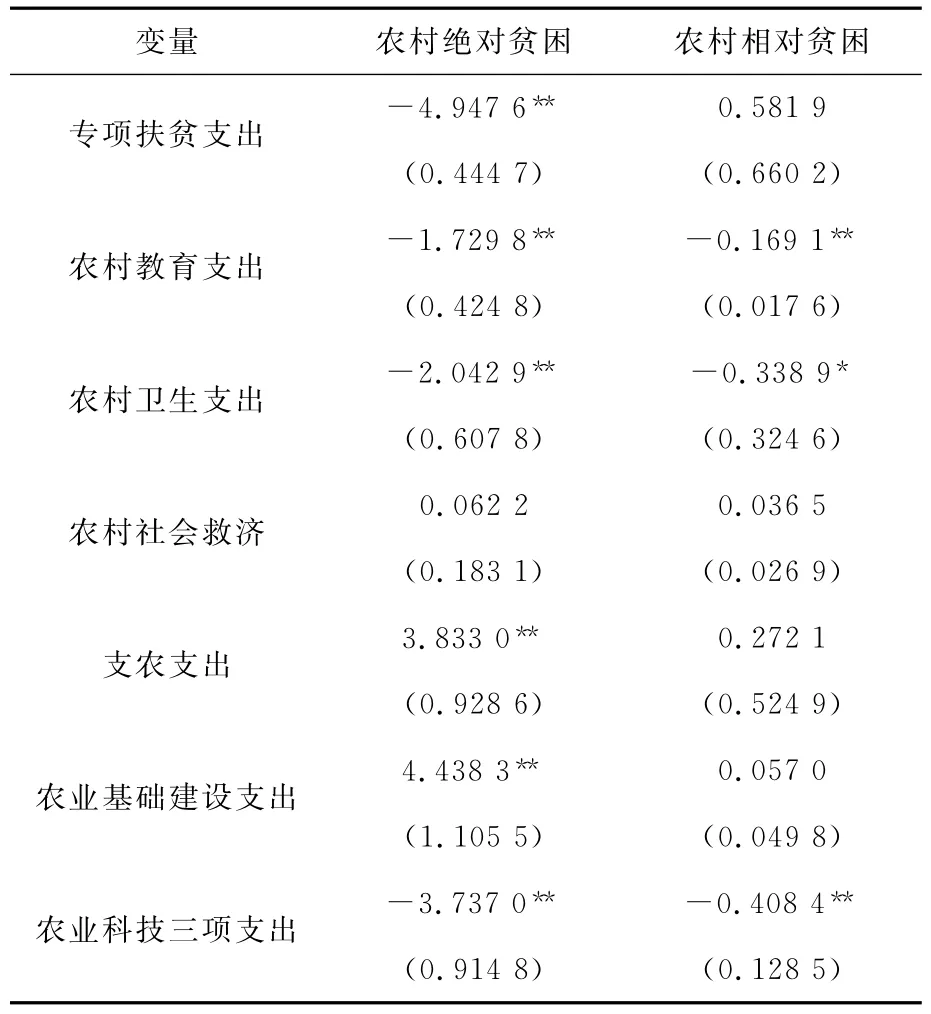

2.財政支出對農村貧困的影響

各項財政支出對農村貧困的回歸結果顯示,R2為0.95和0.53,DW值為2.67和1.93,模型擬合效果較好。

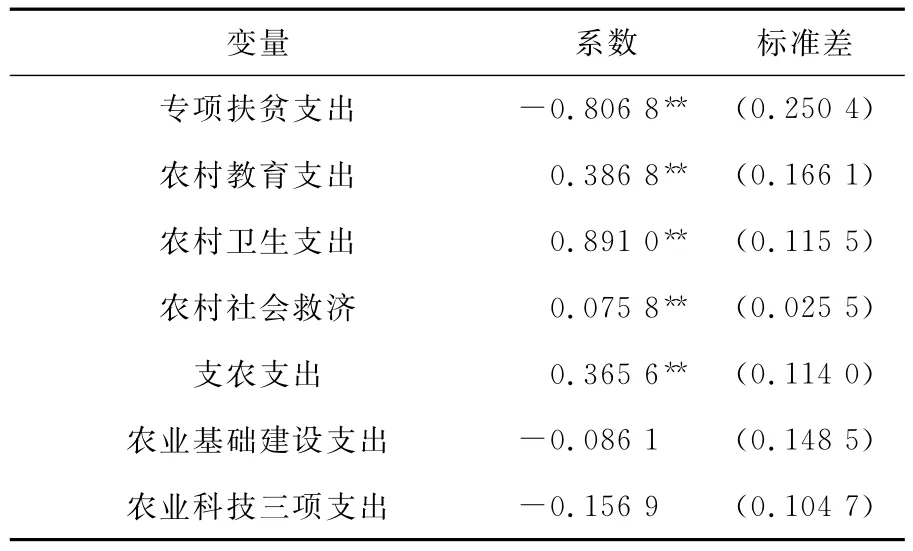

表3所示,扶貧專項支出對農村絕對貧困具有顯著正影響,而對于相對貧困沒有表現出相關性。扶貧專項支出按照類型可以分為扶貧貼息貸款、財政扶貧資金、以工代賑、退耕還林換草資金等資金,每增加1%的扶貧專項支出就能促進絕對貧困率下降4.95%,效果非常顯著,而對于相對貧困則不管投入多少都不會促進相對貧困率的下降,這可能是扶貧專項中的以工代賑的投資數量逐漸減少且沒有針對農民需求提供幫助,脫離當地民眾的需求,同時,貼息貸款的規避風險性會排擠貧困農民,使得原本發揮扶貧作用的資金并沒有充分發揮出應有的效果。

表3 財政支出對農村貧困的影響

農村社會救助對農村貧困沒有表現出顯著影響,這是由于我國的扶貧政策從救濟式扶貧轉變為開發式扶貧,扶貧的主要任務從原來的救濟轉變為開發農民自身能力,使農民自身具備抗風險能力,從而達到脫貧目標,因此,我國農村社會救助支出可能會對農村貧困沒有顯著影響。

農村教育支出和衛生支出對絕對貧困、相對貧困具有顯著的正影響,說明政府對教育和衛生支出提高了農村居民的人力資本,使農民具備了較強的增收能力,對于減少貧困具有積極作用,但是從回歸系數中可以看出,政府的教育和衛生支出對農村絕對貧困的影響程度更大。政府對農村小學、初中教育的投入,可以提高農民的農業生產能力,從而減少農村絕對貧困人口及長期貧困人口。政府對農村醫療衛生的支出,特別是2003年起開始實施的新型農村合作醫療制度改善了農民的健康水平,對農村居民的健康狀況起到了積極作用,緩解了“因病致貧和返貧”,減少了農村貧困。

支農支出和農村基礎建設支出都對農村絕對貧困表現出顯著負影響,這是因為越是貧困地區政府會投入更多的扶貧資金,支持貧困地區農村的生產,改善該地區的農業生產條件,但是,我國農村基礎建設所帶來的減貧效果已經趨于耗盡,同時,2006年貧困戶獲得糧食補貼比例為36.4%,其他農戶為41.7%,貧困戶獲得良種補貼的比例為12.6%,其他農戶為11.7%;2007年貧困戶獲得糧食補貼比例為40.5%,其他農戶為49.5%,貧困戶獲得良種補貼的比例為13.1%,其他農戶為14.7%,縱向來說,貧困戶獲得兩補政策的機會增多,但是從橫向來看,非貧困戶比貧困戶獲得兩補政策的機會更多。此外,由于監督管理乏力,常出現擠占、挪用支農支出和基礎建設支出的現象,再加上支農支出資金的結構不合理導致支農支出和基礎建設支出對絕對貧困表現出負影響。

農業科技三項支出對農村貧困具有顯著的正影響,由于農業科技投入的滯后性,農業科技支出對經濟增長并沒有表現出顯著影響,但是,農業科技的提高,可以提高農業生產率,增加農業產值,同時,農業科技對縮小地區差距和相對貧困具有重要作用,因此,政府對農業科技的投資能夠減少農村貧困。

四、結論與建議

本文利用1990—2008年的時間序列數據,估計了各類公共財政支出對經濟增長和農村貧困的影響。研究結果顯示,政府的各類公共財政支出的邊際效應存在很大差異,農村教育和衛生支出對農村的絕對和相對貧困的扶貧效果顯著,同時對農業生產、非農及農村經濟增長具有促進作用,這一結論與吳睿(2012)和陳迎春(2005)的研究結果一致[8-9];支農支出和農村基礎建設支出的扶貧效果均表現出顯著負影響,說明我國支農支出和基礎建設支出結構的不合理及缺乏管理監督導致了這一結果;農業科技三項支出的扶貧效果顯著,但是,科技投入的滯后性導致農業科技三項支出對經濟增長表現出不顯著,而專項扶貧基金只對絕對貧困的效果顯著。基于本研究的結果,提出以下建議:

(一)政府應優化支農支出結構、提高扶貧專項基金的效率

政府應該繼續加大貧困地區公共財政的投入力度,同時,應該注重基金的結構及投入效率。支農支出中用于各項農業事業費的支出占據著財政支農支出的20%左右,這部分資金是用于農業事業部門相關人員經費和公用經費,并不能直接給農民帶來實際的收益,同時,支農支出由于缺乏監督管理,擠占和挪用現象突出,因此,相應減少各項農業事業費用支出,增加農業生產支出及兩種補貼、農機具購置支出,并構建支農支出評價指標體系,對各項支農支出的使用效果進行評價,進而進一步優化支農支出結構。從扶貧專項基金的扶貧效率來說,以工代賑和政府扶貧貼息貸款對農村經濟增長及相對貧困的扶貧效果欠佳,因此,實現政府財政轉移支付資金落實到真正需要扶貧的地區,要優化扶貧專項基金的支出結構,可以嘗試將這部分資金投放到教育領域,同時,健全財政扶貧資金監督管理機制,最終提高扶貧基金的使用效率。

(二)增加農業科研投入、提高基礎設施建設使用效率

政府增加農業科研和基礎設施建設是保證貧困農民享受改革開放的成果,同時,也是貧困農民得以脫貧的重要途徑。農業科研技術可以通過降低糧食的生產成本,實現農民的增收,所以,農業科研技術不僅回報率高,而且在減少絕對貧困、緩解相對貧困方面具有重要作用。我國大部分貧困地區農業生產條件很差,因此,政府投資建設基礎設施對農民脫貧具有推動作用,例如,1953—1997年大量建設的灌溉設施緩解了很大部分的貧困人口,但是,目前我國農村的耕地灌溉率很高,沒必要進一步大規模投資建設灌溉設施,應該著眼于如何提高公共基礎設施的使用效率。

(三)加大農村教育和衛生投入

政府應該加大農村教育和衛生的投資力度,將更多的資金投放到農村教育和公共衛生設施中,提高農村的公共服務能力,從而改善農村居民的健康狀況,提高農民的科學文化水平,這有利于農民采用先進的農業技術進行生產,從而促進農業增收。此外,更為重要的是農村教育和衛生支出對農村扶貧具有積極作用,所以,政府應該加大農村貧困地區,特別是西部欠發達地區的農村教育投資,同時,要增加農村醫療衛生投資,特別要提高新型農村合作醫療的門診服務補貼,使得農民享受初級醫療衛生服務,預防農民大病致貧。

[1]Ahluwalia,M.,Carter,N.and Chenery,H.Growth and poverty in developing countries[J].Journal of development econom-ics,1979(6):299-341.

[2]Deininger,Klaus and Lyn Squire.New Ways of Looking at Old Issues:Inequality and Growth[J].Journal of Development Eco-nomics,1998,57(2):259-287.

[3]Dollar,David and Aart Kraay.Growth is Good for the Poor[J].Journal of Economic Growth,2002(4):195-225.

[4]Martin Ravallion.Pro-Poor Growth:A Primer[R].World Bank Policy Research Working Paper,2004(3):1-36.

[5]Fan,S.,L.Zhang,and X.Zhang,Growth,Inequality and Poverty in Rural China:The Role of Public Investment[R].IFPRI Research Report,2002(125):1-71.

[6]林伯強.中國的政府公共支出與減貧政策[J].經濟研究,2005(1):27-37.

[7]楊穎.公共支出、經濟增長與貧困[J].貴州財經學院學報,2011(1):88-94.

[8]吳睿,王德祥.教育與農村扶貧效率關系的實證研究[J].中國人力資源開發,2010(4):5-9.

[9]陳迎春.新型農村合作醫療減緩“因病致貧”效果測量[J].中國衛生經濟,2005(8):26-28.

Fiscal Expenditure,Economic Growth and Poverty in the Countryside——Based on the Time Series Data From 1990to 2008

LI Sheng-ji,LV Kang-yin,ZHU Jin-xia

(Business School,Northeast Normal University,Changchun 130117,China)

This paper uses the time series data from 1990to 2008in order to test the impact of public finance expenditure on rural economic growth,absolute poverty and relative poverty.The results show that the marginal effect has big differences between different government public expenditure.The effect of rural education and health expenditure on rural absolute and relative poverty is significant,and so are agricultural science and three technology spending.Meanwhile special help-the-poor funds only have a positive effect on the absolute poverty.Accordingly,we put forward the corresponding policy suggestions.

Public Expenditure;Absolute Poverty;Relative Poverty;Economic Growth

F224.0

A

1001-6201(2014)03-0100-05

[責任編輯:秦衛波]

2012-09-21

教育部人文社科規劃項目(12YJA790094);東北師范大學社會科學重大攻關項目(NENU-SKB2007001)。

李盛基(1986-),男,吉林永吉人,東北師范大學商學院博士研究生;呂康銀(1969-),女,黑龍江牡丹江人,東北師范大學商學院教授;朱金霞(1988-),女,山東濰坊人,東北師范大學商學院博士研究生。