王文靜:書的游戲

吳舢錕

什么是書?什么是閱讀?

也許,我們都會理所當然地認為,詳細的文字描述與清晰的圖像顯示,會給人們帶來認知獲取上更精準的定位。但不同的語言有著不同的解釋空白;不同的圖像有著不同的符號空白;書,滿載著文字與圖片,伴隨人類整個歷史文明的進程。我們一直在努力補充這些空白,從不愿停下腳步。不過亦慶幸有這些空白,才使我們的世界和生活如此多姿多彩,充滿想象。

書是通往另一宇宙的路徑

藝術家兼策展人王文靜的《書的游戲》,是任悅2013年在中國麗水國際攝影文化節所策劃的展覽《攝影與書》的一部分,此展覽還展出董大為和鄭祖耀的作品。《攝影與書》是國內第一個集中探討攝影與書關系的展覽,觀眾可以看到藝術家的作品在墻面和紙面上呈現的相關而又相異的表達;而《書的游戲》是專門對“書”的概念提出探討和質疑,思考語言文字的內涵,間隙和空白的存在關系,再現被閱讀習慣吞噬的部分,闡釋信息與圖像的本質。

王文靜畢業于人民大學新聞系,雖然她承認自己當初很難找到對專業的興趣點,但不可置疑的是新聞專業對她影響很大,尤其是文字與影像方面。隨后她去法國留學,那邊的“無媒介限定式”的藝術課程讓她游戲于藝術創作之中,不被任何媒介名稱所限制,似乎這都在為《書的游戲》創作播下種子。

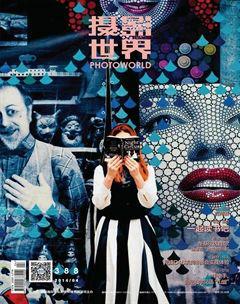

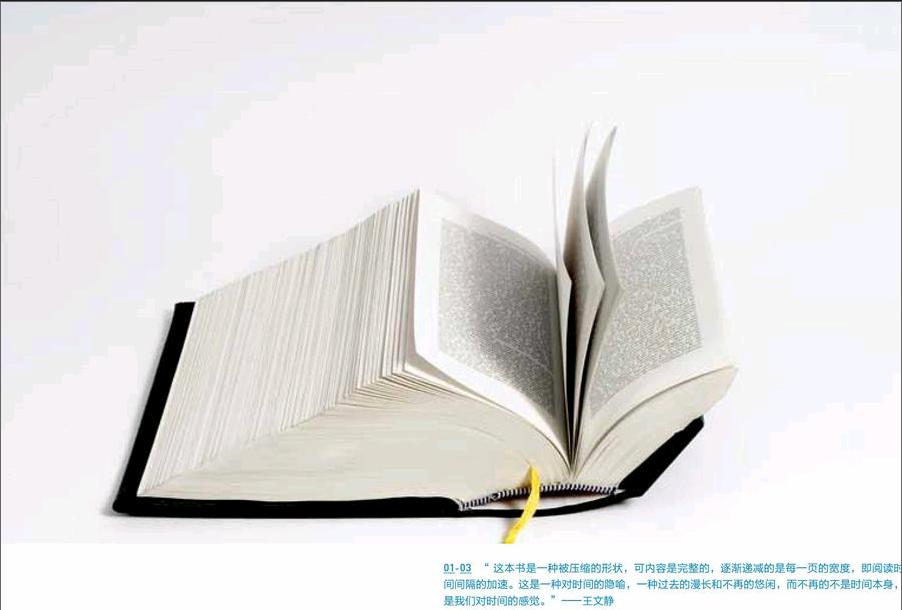

王文靜稱:“參展的藝術家們都在大膽、放開地玩‘書。有時候,大家僅僅是有個想法或概念,其余的統統讓自己的認知來引領。只要一想到某個概念,大家就放手去做,并不多想是在使用何種媒介來讓作品看起來像是某類藝術品,而只是單純地拿一些材料去表達內心的想法。” 解放藝術的創作觀念,比如攝影,沒有媒介的突破是無法從根本上做到的,而藝術家們對作品本身的表達,大多體現在他們如何選擇媒介、如何定義媒介。王文靜對自己作品媒介的選擇完全沒有限制,例如她的一個作品:非常狹窄的兩片玻璃中間疊放著帶有文字的“細紙條”(圖04),或者說這是一本放在基座上的書,這與一般的書相比,其中一個的區別就是它不便于閱讀。思考閱讀本身和如何去閱讀是本質上不同的兩件事,王文靜探討的正是什么是閱讀以及閱讀與我們的關系。

聞信息時代的書香

在這個信息膨脹的時代,雖然文化空前地融合,但無非只是某種程度上被拆解、重組,并沒有讓文字和圖像的空白縮小。王文靜認為藝術家一定要做與自己生活時代相關的作品。參展《書的游戲》的藝術家董大為,按照色彩來編排“書”的順序,而非類別或首字母。如果說色彩是不包含意義的,那么順序就是一種單純的無意義形式;如果說色彩也是一種文字,“色彩文字”所留下的空白就是董大為的“書游戲”展示給我們的:一個對傳統閱讀觀念的疑問。

董大為的作品具有一種時代感,盡管他將頗具傳統意味的書當成“游戲”對象。其作品之一《變形記》中的“文字”,即是用色彩排列好的方塊,密密麻麻充滿整本“書”(圖07)。若給每一個色彩和形狀都添加特定的解釋,直接或間接地翻譯,那么它可以組成一本“書”;如果將頁面上的文字看成一個整體,例如看成一整塊的二維碼或條形碼,那么,這些“字”單獨來看,本身是無意義的,如此,讀者便沒法將它放到枕邊細細品味。

另一位藝術家鄭祖耀所編寫的“書”是充滿“容量”的:一本厚厚的書裝載著一排排SD存儲卡(圖08)。閱讀時,我們的大腦并不那么連續,時而記起一些部分,時而忘記一些部分,有時還會把想象的東西混雜進來。我們日常通過電子屏閱覽一本大容量SD卡“書”,是否過于漫無目的?似乎不愿給信息留下一點點空白,因為我們甚至都不愿多用大腦去回憶,那么,這樣的過程還能稱為閱讀嗎?存儲卡是一種文字與圖像的獲取媒介,而且有一定的持久性,但存儲的僅僅是一些不同結構的代碼,我們對物質的認知方式也隨著信息時代發生變化。克隆羊誕生那天就意味著我們的時代已是拆解重組式,芯片與大腦共用只是時間問題。拆解的擴大意味著數字化不斷逼近,這使人們在興奮的同時又有些許不安。

傳統書籍地位依然

盡管信息時代的“書”日新月異,但王文靜認為,傳統的紙質書是不會被當下流行的電子閱讀工具所替代的。拿到一本書,王文靜喜歡觸摸它的感覺,聞它的味道,感受一個“實實在在”能汲取信息的媒介。提到電子閱讀器,王文靜覺得不那么“適應”,因為數字書帶來的是永無止境的信息源,就像一個漫無邊界的知識無底洞,沒有指引人們攀爬的路線,甚至連攀爬的把手都無處固定。閱讀時,我們往往需要一絲成就感來鼓勵自己,而數字書這個看不到邊界的知識無底洞,往往會讓人有一絲失落。

閱讀是一種儀式,伴隨生成的或虛或實的記憶碎片,它讓你有收獲的遐想,讓你有心理上的滿足感。千百年來人類文明因閱讀而延續并發展,圍繞書的思考一直沒有間斷過。信息時代總是充滿干癟癟的“程序味”,如藝術家Ted Joans, Galerie Bifurski大塊赤裸裸像素的作品那樣看似無味,不過安迪·沃爾(Andy Warhol)早幾十年就給我們打了個預防針,好在他的瑪麗蓮·夢露組圖還不算那么難以接受。對任何一個人來說,一本書都是完全不同的一段時空,是通往另一宇宙的路徑。路上,我們會遇到很多精彩,也會錯過很多隱晦。人們總是對熟悉的事物有一種眷戀—對書,對熟悉的文字,對熟悉的表達方式。盡管傳統書籍不斷被時代改變甚至被重塑,但每個人心中對書的定義仍是如此不同和珍貴。