二次動壓巷道圍巖變形與合理煤柱寬度留設研究

王 建,楊長瑞

(1.中煤科工集團重慶研究院有限公司;2.正龍公司城郊煤礦,重慶 渝北 404100)

在煤礦巷道中,70%~80%的巷道受到采動影響[1],表現形式復雜多樣,如巷道強烈底鼓、圍巖變形難以控制,在多次采動形成的動壓影響下,給巷道的維護及后期工作面準備帶來了困難,逐漸成為制約煤礦集約化生產的瓶頸。

1 工程地質概況

城南煤礦一采區輔助采區東部為F2101工作面(已采);西部為F2105綜采工作面(已采);南部為T2209工作面(已采);北部為F2103工作面(待采),見圖1。

采區膠帶順槽、軌道順槽均沿二2煤層掘進,煤層平均厚度為3m,以亮煤為主。煤層頂底板巖性為:局部有偽頂,隨采隨冒;直接頂為細粒砂巖,平均厚度3.29m,灰白色,以石英為主,長石次之。老頂為砂質泥巖,灰黑色,砂粒分布不均勻,中間夾雜粉砂巖條帶。直接底為砂質泥巖,平均厚度0.37m,砂質分布均勻。老底由細粒砂巖、粉砂巖組成,平均厚度為13.65m,主要成分為石英,長石次之,斜層理發育。

采區巷道在掘進過程中并未出現異常礦壓顯現,頂底板及兩幫收斂變形量在100mm左右,也無底鼓顯現。隨著F2105綜采工作面的回采結束,采區巷道兩幫變形量均較大,底鼓量大,幫部錨桿出現壓脫、網斷裂、頂板加固錨索壓脫等現象,且后期加固用的絞架發生嚴重變形。

2 采區巷道現場監測

針對一采區輔助采區巷道在掘進及采區工作面回采過程中出現的壓力大、巷道維護困難等一系列情況。為了摸清采區巷道的圍巖變形特征,并保證回采巷道的正常維護及后期使用制定切實可行的方案,對采區巷道圍巖變形情況進行綜合監測[2,3]。

2.1 監測內容

在采區巷道內分別布置測站,監測巷道頂板離層情況、兩幫及頂底板收斂變形量,并實時記錄礦壓顯現現象。

2.2 監測結果分析

1)一采區輔助采區軌道順槽觀測結果

各測站兩幫及頂底板累計收斂變形量及收斂速度如圖2所示。從圖2可以看出:

(1)Ⅱ#測站處的兩幫累計收斂量最大,為1750mm;Ⅲ#測站次之,為1300mm;Ⅰ#測站處最小,為1000mm。Ⅲ#測站處的頂底板累計收斂量最大,為490mm;Ⅱ#測站次之,為340mm;Ⅰ#測站處最小,為312mm。

(2)Ⅱ#、Ⅲ#測站處兩幫、頂底板位移量明顯大于Ⅰ#測站。由于Ⅱ#測站受F2105與F2101綜采工作面留設煤柱支承壓力疊加作用影響,導致應力集中,巷道表面位移收斂量大。Ⅲ#測站受斷層、裂隙結構面等地質構造影響,根據現場揭露情況,Ⅲ#測站處于斷層尖滅處,變形收斂量較Ⅰ#測站大。

(3)各測站兩幫、頂底板收斂速度在掘進初期較穩定,0~0.65mm/h之間。隨著F2105工作面的回采結束,各測站巷道兩幫及頂底板位移收斂速度迅速增大至14mm/d、3.6mm/d。隨后,盡管收斂速度有所減小,但仍處于不穩定階段。說明Ⅱ#測站附近受F2101、F2105綜采工作面遺留煤柱上疊加應力的作用而使巷道變形大。

(4)相應的各個測站兩幫累計位移收斂量大于頂底板的累計位移收斂量,頂板變形較小。

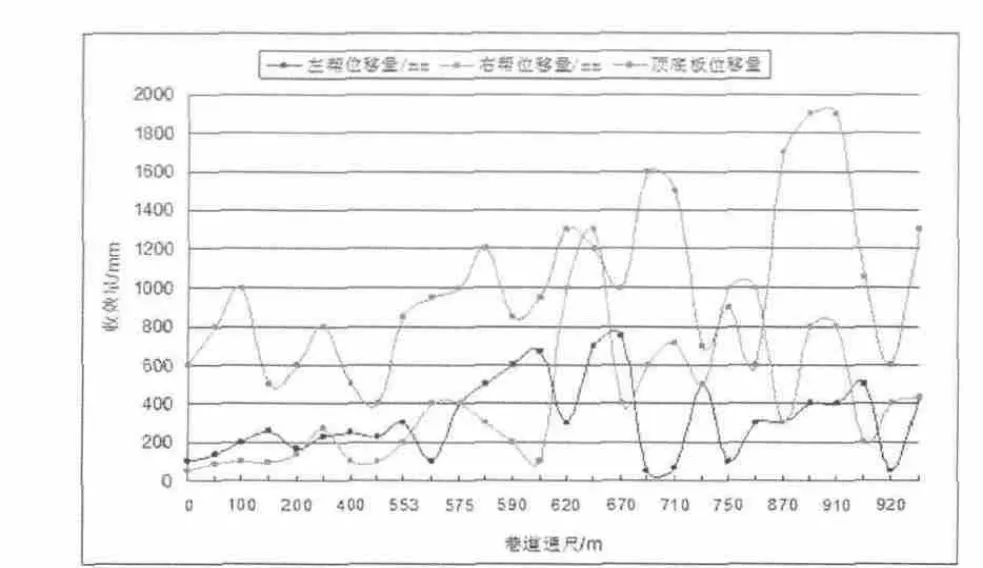

2)一采區輔助采區膠帶順槽觀測結果

巷道不同位置處兩幫及頂底板累計收斂變形量如圖3所示。

圖3 巷道各斷面處兩幫及頂底板累計收斂量曲線圖Fig.3 The curves of cumulat ive displacements in roadway sides, roof and f loor at observation stations

從圖3可以看出:兩幫位移量大于頂底板位移量,在通尺620m~640m范圍內,受F2105綜采工作面留設煤柱的影響,兩幫及頂底板位移量較大,分別達到了2100mm、1600mm。且仍然處于不穩定階段。

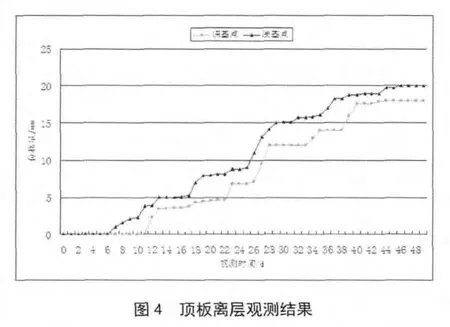

3)頂板離層觀測

離層儀淺部基點為2.5m、深部基點為5.5m,通過觀測,深部基點與淺部基點位移值基本相同,不同值的差值很小,幾乎可以認為是誤差所致。

在觀測的頂板范圍內,上位與下位巖層沒有離層現象,頂板處于整體沉降狀態。

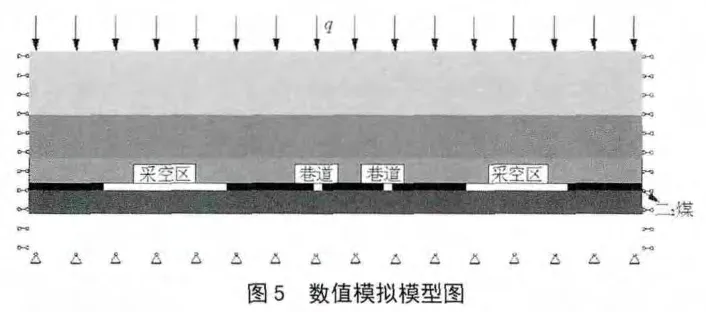

3.巷道圍巖受力破壞及未采面煤柱留設寬度模擬分析

3.1 單側工作面開采對巷道圍巖應力的影響

左側采面主要是指T2209、F2105、F2103等綜采工作面,右側采面指F2101綜采工作面,各采面與采區巷道間的水平距離對采區巷道的圍巖穩定性有著重大的影響。運用FLAC3D數值模擬軟件分析了F2103工作面開采對采區巷道的影響[4]。

由表1可以明顯看出:支承應力影響顯著范圍與煤柱寬度關系不大,隨煤柱尺寸增大,各采區巷道的圍巖應力集中系數都有所減小,由1.54減小到1.12。在煤柱尺寸大于70m時,采區巷道圍巖應力略大于原巖應力,處于穩定階段。

從采區巷道圍巖的剪切應力分布圖中分析得出,無論寬煤柱還是窄煤柱條件下,都會由于巷道圍巖剪切應力分布不平衡而導致剪切破壞變形。垂直應力均影響了兩采區巷道的圍巖變形,煤柱上疊加支承應力傳遞至巷道兩幫煤體,進而傳遞至底板,導致兩幫移近量大及底板鼓起等礦壓顯現現象。

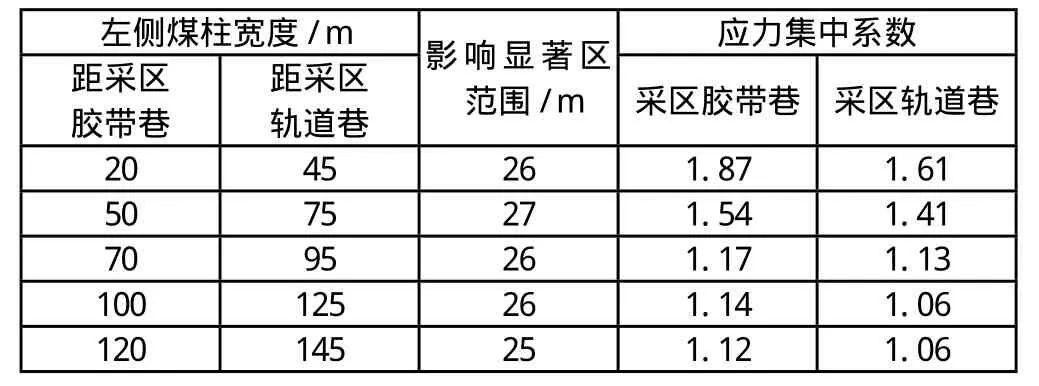

表1 開采引起的巷道圍巖應力集中系數及顯著影響區范圍

綜上所述,在F2105采面回采結束前,巷道沒有明顯變形,而隨著該工作面的回采結束,采區巷道逐漸發生變形和破壞,且受F2101綜采工作面遺留煤柱支承應力的疊加影響,導致巷道兩幫煤體松軟,巷道圍巖穩定性差,巷道不能滿足正常回采需求。

3.2 兩側工作面同采后巷道圍巖應力及變形情況

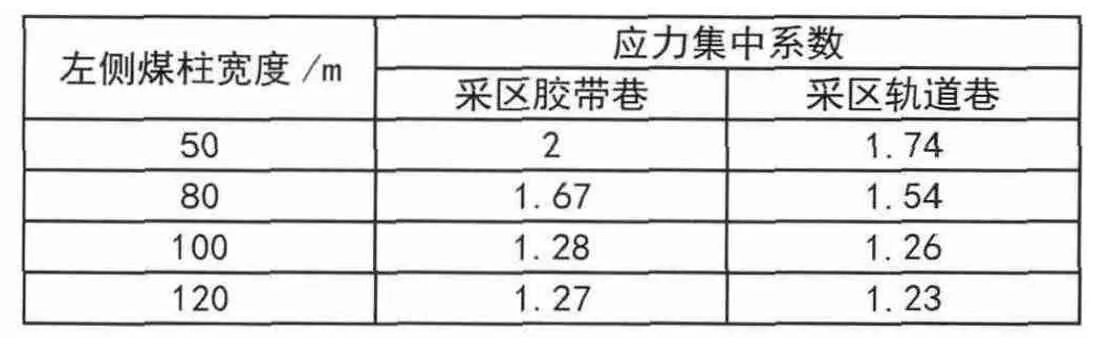

根據現場實際條件,右側F2101已經回采結束,與采區巷道之間煤柱間距在20~75m之間,取最小煤柱尺寸20m,左側煤柱尺寸分別取50m、80m、100m、120m進行研究,模擬結果如表2所示。

表2 不同煤柱寬度引起的巷道圍巖應力集中系數

從表2可以看出,受F2101綜采工作面窄煤柱的影響,采區巷道均表現出了高應力狀態,且采區巷道圍巖的應力集中系數隨著煤柱尺寸減小而增大,從1.23增大到2,即窄煤柱產生的應力集中系數是寬煤柱產生的應力集中系數的1.62倍。在左側煤柱寬度超過100 m以后,采區巷道支承應力集中系數逐漸趨于穩定。

綜上所述,對于F2103未采工作面,建議保留100 m以上的煤柱,能避開采區巷道受多次采動影響,為后期回撤工作提供幫助。

4 結論和措施

1)采動影響是影響巷道穩定的主要原因。

隨著時間的推移,超前支承壓力逐漸釋放,巷道頂板位移逐漸趨于平緩,但兩幫變形量及底板鼓起量處于不穩定狀態,巷道兩幫。

2)對于F2103未采工作面,建議保留100m以上的煤柱,以避開采區巷道受多次采動的影響,為后期回撤工作提供幫助。

[1] 張向陽,涂敏,黃乃斌.動壓影響下底板大巷圍巖應力分析及其控制研究[J] .煤礦開采,2006,11(3): 58-61.

[2] 蔣金泉.礦山壓力監測及預報[M] .北京:煤炭工業出版社,1996.

[3] 隋紅軍,張淑坤,路達.采區巷道監測方案設計分析[J] .山西建筑,2008,34(10):100-101.

[4] 馬元,靖洪文,陳玉樺.動壓巷道圍巖破壞機理及支護的數值模擬[J] . 采礦與安全工程學報,2007,24(1):109-113.

[5] 張向陽,常聚才,王磊.深井動壓巷道群圍巖應力分析及煤柱留設研究[J] .采礦與安全工程學報,2010,27(1):72-76.

[6] 李衛東,李功,劉仲明.深井動壓巷道巖石注漿加固實驗與穩定性控制研究[J] .煤,2009,18(6):7-18.