記一方清張廷濟鵝形端硯

鐘華

馬年春節期間,應幾位朋友之盛邀到一收藏家中聚會,并觀賞其諸多藏品,意外中發現了一方彌足珍貴的張廷濟鵝形端硯。

該硯長24厘米,最寬處13.3厘米,厚3.2厘米。硯體仿肖生琢成一橢圓臥伏狀鵝形,圓弧形挺胸為硯首,曲頸回首高冠之鵝嘴則高凸于硯首,雙線梭形目,雙翅合于身體兩側,巧妙地設作硯唇,以其背作為平展開闊之硯堂,其上首即鵝頸下依勢深挖作墨池(見圖1)。硯體兩側中間偏下部各琢出一深弧線,將橢圓弧形的雙斂翅形成的硯身與硯背分開,形成臥伏狀,尾短方形。鵝之胸部琢成細密的鱗片紋,頸部琢成細如發絲的羽毛紋,兩側斂翅前部琢成重疊扇狀羽片紋,后端則分別琢出四支上斂的羽翅。硯背平坦但在中偏后兩側各琢出一淺浮雕象征形的鵝掌。雙鵝掌前端即硯背前端還鐫刻一首楷書七言律詩銘:“洗硯池邊紅掌波,臨池染翰樂如何?中書合配猩毛使,野外風光倍覺多。”兩腳掌間至硯尾則豎向鐫刻兩行楷書銘款:“道光庚子夏日叔未張廷濟”(見圖2)。印文“叔未”。

此硯的造型設計構思奇巧,琢制精美,手法凝練,氣韻神逸,把一臥伏狀的鵝雕琢得形神畢肖,靈通活脫,惟妙惟肖,令人觀之溫婉可愛,引人情思。此硯的材質為端石,色如紫肝,石質致密堅實,柔潤光滑,如小孩肌膚,且易于發墨。硯背底色呈青灰色,也滋潤幼嫩,有名貴的蕉葉白和金銀線等石品。硯首即鵝之胸部和硯背部以及背部鵝之雙腳掌等多處均有少許古樸磨損之舊痕,包漿自然渾厚,古韻精光昭然,為古硯中之佳品也。

張廷濟(1768-1848年),清代著名金石學家、書法家。原名汝林,字順安,號叔未。浙江嘉興新篁鎮人,其住宅名“考堂”,坐落于新篁鎮朝南街,緊臨太平寺西側。清嘉慶三年(1798年)解元,以后幾次會試未中,遂家居結廬高隱,建清儀閣,從事學術研究和藝術創作。工詩詞,長書法,行、楷、篆、隸皆精。還勤于金石考據之學,尤擅長文物鑒定。

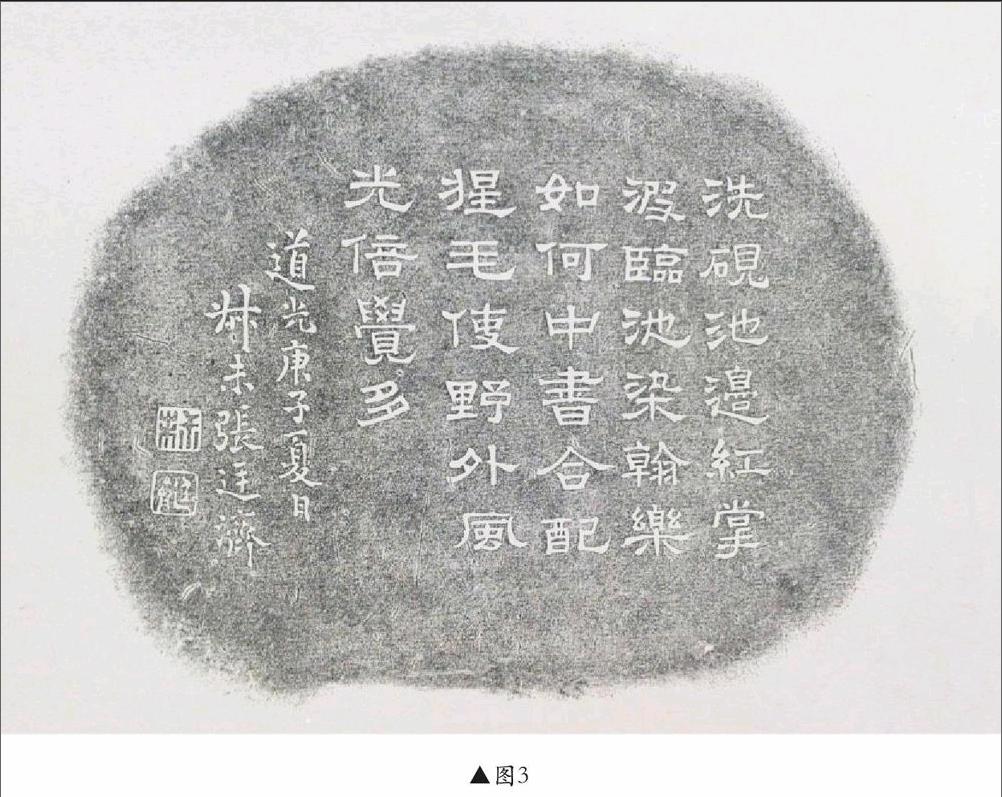

正由于張廷濟較長時期隱居在家從事金石考據和書法創作,搜藏各類金石書畫古玩宏富,其中包含不少各種材質的古硯,經過他手使用過的硯臺也不知多少,誠如明代陳繼儒所言“文人之有硯,猶美人之有鏡也,一生之中最相親傍”(《妮古錄》),特別是其中尚有不少是他親自設計構圖和題寫詩詞和署有銘款者。目前見諸于世的張廷濟端硯有老坑仔石端硯、福壽雙全端硯、花卉紋端硯、風字形端硯、玉兔端硯、八棱形端硯、鵝形端硯以及多位金石大家合銘如翁大年、張廷濟銘太史硯等等。有一件傳世的張廷濟鵝形端硯,珍藏于日本“龜阜齋”主人手里(參見《龜阜齋藏硯錄》,上海書店出版社,1992年版),2007年7月曾在杭州西泠印社春季藝術品拍賣會拍賣。該硯長14厘米、寬17.5厘米、厚3.3厘米。鵝尾翹起,鵝首曲頸回顧琢尾羽,巧成墨池,鵝身為硯堂,有一活眼為鵝眼,炯炯有神,并配有漆硯盒。該硯背部鐫刻有張廷濟制銘題識,即“洗硯池邊紅掌波,臨池染翰樂如何?中書合配猩毛使,野外風光倍覺多。”以及“道光庚子夏日叔未張廷濟”。字體頗近隸書。鈐印“叔未”和“廷濟”兩方(見圖3)。

此次新發現的這件張廷濟臥伏狀鵝形端硯,從未見過報道。其造型構圖雖也是鵝形端硯,但與日本“龜阜齋”所藏的張廷濟鵝形端硯不同,首先是整體鵝形構圖設計不同,規格大小有別;其次,雖硯背所鐫刻四句七言律詩銘相同,但前者近隸體,今新發現的為楷書;第三,鐫刻的時間雖都為“道光庚子夏日”,但前者鈐印兩方:“叔未”和“廷濟”,而今新發現的僅鈐印“叔未”一方。所以今新發現的鵝形硯應是張廷濟早年自制銘和題識使用過的第二件鵝形端硯。

鵝自古以來就被文人學土所喜愛,王羲之愛鵝成癡的佳話可謂是家喻戶曉。這次張廷濟鵝形端硯的新發現,說明張廷濟生前隱居鄉間,悠哉悠哉,以金石書法自娛,平日對鵝在水面悠閑自樂的浮游觀察入微和倍加賞悟,真可謂是“臨池染翰樂如何”“野外風光倍覺多”。他的同鄉好友陳仲魚在《清儀閣記》中曾有所記,張叔未平生“不屑為風塵吏,拂衣而歸,掃除門徑,皆以養親儲書以課子,鼎彝罍戈錢范之屬,雜陳其間。一二友朋,時相往來,賞奇析疑。或坐花醉月,或點筆題詩,暇則扁舟出游,訪求古跡。”

硯臺是“文房四寶”之一,人們常說,人求其品,硯求其質,此清張廷濟鵝形端硯系用硯石中之首選端石琢成,質佳品優,且構圖精巧,藝術性強,實屬難得;再輔有張廷濟的詩句銘刻則尤顯珍貴,俗話說:“硯貴有銘,身價倍增。”其所蘊含的文化價值和傳統精神當不言而喻。