中西醫結合治療痰熱腑實型缺血性中風病的臨床研究

柳 葉

(湖南省長沙市第四醫院,湖南 長沙 410006)

中西醫結合治療痰熱腑實型缺血性中風病的臨床研究

柳 葉

(湖南省長沙市第四醫院,湖南 長沙 410006)

目的 探討中西醫結合治療痰熱腑實型缺血性中風病的臨床療效。方法 選擇2010年1月至2012年12月痰熱腑實型中風病患者94例,隨機分為治療組和對照組各47例,兩組均接受中風病的西醫常規治療、護理和康復,治療組辨證后接受中醫藥治療;觀察兩組患者治療前和治療15 d后神經功能缺損程度評分和中醫證候評分的變化,同時觀察兩組患者血清超敏C反應蛋白(hs-CRP)水平變化,以及并發癥肺炎、應激性潰瘍、泌尿系損害等的發生情況。結果 治療后兩組患者神經功能缺損程度評分、中醫證候評分和血清hs-CRP值均有所下降,與治療前對比均具有顯著差異(P<0.05);治療后治療組的神經功能缺損程度評分、中醫證候評分和血清hs-CRP值均低于對照組,具有顯著差異(P<0.05);治療組并發癥發生人次數為17.02%,遠低于對照組的36.17%(P<0.05);治療后治療組臨床療效優于對照組(P<0.05)。結論 中西醫結合治療痰熱腑實型缺血性中風病療效確切,能明顯降低并發癥,優于單純西醫治療。

缺血性中風 痰熱腑實 中西醫結合

中風是老年人群的常見危重病,其中缺血性中風占到80%左右,而痰熱腑實又是缺血性中風最常見的證候類型。此類患者除肢體偏癱、口眼歪斜、言語不利等癥外,伴見痰多、腹滿、大便干結、舌紅苔黃膩、脈弦滑等癥,嚴重者可并發肺炎、應激性潰瘍、泌尿系損害,嚴重影響患者的神經功能恢復,甚至給患者造成生命危險[1]。為探討中西醫結合治療痰熱腑實型缺血性中風病的臨床療效,并對其機制進行初步探討,筆者開展了相關研究。現報告如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料 選擇湖南省長沙市第四醫院神經內科和中醫科收治的痰熱腑實型缺血性中風病患者94例,所有患者均符合《中風病診斷與療效評定標準》[2]中痰熱腑實型的診斷標準,且同時符合《中國急性缺血性腦卒中診治指南》[3],首次中風且發病時間6~24 h,年齡40~75歲,患者均自愿受試且本人或監護親屬簽署知情同意書。同時排除:生命垂危者;已出現消化性潰瘍出血或其他嚴重并發癥;自身免疫性疾病或血液系統疾病;嚴重肝腎等內臟功能不全;有毒品藥品依賴性或精神疾病等。

1.2 病例選擇 按照患者入院先后排序,采用SPSS16.0產生的隨機數字表將患者隨機分為治療組和對照組各47例。治療組男性26例,女性21例;年齡41~75 歲,平均(58.6±8.4)歲;病程 6~23 h,平均(8.3±4.9)h;頸內動脈系統(前循環)缺血42例,椎-基底動脈系統(后循環)缺血5例。對照組中男性28例,女性19 例;年齡 40~73 歲,平均(58.9±8.7)歲;病程 6~22 h,平均(8.5±4.7) h;頸內動脈系統(前循環)缺血 43 例,椎-基底動脈系統(后循環)缺血4例。經統計學比較。兩組患者性別、年齡、病程、病位等一般資料差異無統計學意義(P>0.05)。

1.3 治療方法 兩組患者均接受神經內科常規藥物治療和護理、康復等措施,包括吸氧、控制血壓、血糖、血脂、營養支持、維持水和電解質平衡、控制感染、抗血小板聚集、腦保護、防治并發癥及其他對癥處理等。治療組在此基礎上給予中醫辨證用藥治療,一般前3 d用星蔞承氣湯加減:全瓜蔞30 g,膽南星5~10 g,大黃5~10 g(后下),法半夏 10 g,厚樸 10 g,地龍 10 g,石菖蒲 10 g,桃仁 10 g,丹參 10 g,甘草 5 g。膽南星、大黃用量根據大便次數調整,以大便每日1~2次為宜。便通3 d后改為補陽還五湯加減:黃芪30 g,赤芍10 g,川芎 10 g,當歸尾 10 g,地龍 10 g,茯苓 10 g,郁金 10 g,甘草5 g。另辨證見風證明顯者加天麻15 g,石決明30 g;熱象明顯者加黃芩10 g,梔子10 g;陰津虧虛者加生地黃10 g,麥冬10g。每日1劑,水煎后分早晚2次溫服。神志不清、吞咽困難者予以鼻飼。兩組均治療15 d,患者生命體征平穩后根據功能障礙同期進行針灸及康復治療。

1.4 觀察指標 觀察兩組患者治療前后神經功能缺損程度評分和中醫證候評分的變化,同時觀察兩組患者血清超敏C反應蛋白(hs-CRP)水平變化,以及并發癥肺炎、應激性潰瘍、泌尿系損害等的發生情況。

1.5 療效標準 根據臨床神經功能缺損程度評分變化評定[4]。基本痊愈:神經功能缺損程度評分減少91%~100%。顯著進步:神經功能缺損程度評分減少46%~90%。進步:神經功能缺損程度評分減少18%~45%。無變化:神經功能缺損程度評分減少18%以下。惡化死亡:神經功能缺損程度評分增加18%以上或死亡。

1.6 統計學處理 應用SPSS16.0統計軟件處理。計量資料以(±s)表示,采用 χ2檢驗、t檢驗或秩和檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結 果

2.1 兩組臨床療效比較 見表1。兩組對比,治療組臨床療效優于對照組(P<0.05)。

表1 兩組臨床療效比較n(%)

2.2 兩組臨床評分及指標比較 見表2。兩組患者均接受完治療15 d,治療期間無死亡,治療后兩組患者的神經功能缺損程度評分、中醫證候評分和血清hs-CRP值均有所下降,與治療前對比差異均具有統計學意義(P<0.05);治療后兩組組間比較,治療組的神經功能缺損程度評分、中醫證候評分和血清hs-CRP值均低于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。

表2 兩組治療前后臨床評分和血清hs-CRP水平比較(±s)

表2 兩組治療前后臨床評分和血清hs-CRP水平比較(±s)

與本組治療前比較,*P<0.05;與對照組同期比較,△P<0.05。

組 別 神經功能缺損程度(分)中醫證候(分)血清 hs-CRP(mg/L)治療組 治療前 13.6±8.5(n=47) 治療后 3.3±2.4*△對照組 治療前 13.2±8.7 26.9±5.1 21.5±3.2 11.3±3.3*△ 8.9±2.9*△26.2±5.2 20.9±3.5(n=47) 治療后 5.8±3.9*15.1±4.3* 11.3±3.8*

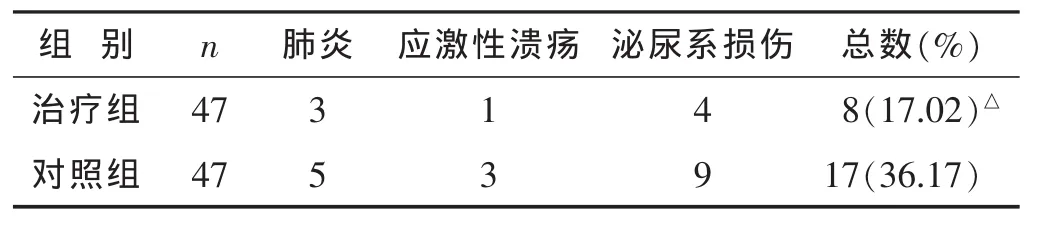

2.3 兩組治療后并發癥發生情況比較 見表3。兩組患者治療期間均有并發癥發生,治療組發生人次數為17.02%,遠低于對照組的36.17%,差異具有統計學意義(P<0.05)。

表3 兩組治療后并發癥發生情況比較n

3 討 論

現代醫學認為缺血性中風的急性期治療主要包括吸氧、控制血壓、血糖、血脂、營養支持、維持水和電解質平衡、控制感染、抗血小板聚集、腦保護、防治并發癥等,待生命體征平穩后開始進行營養神經、康復治療等[5]。然而由于病情兇險,患者植物神經中樞受損,神經-體液調節功能紊亂,可導致多種臨床并發癥的發生[6],筆者觀察的西醫治療組有17人次出現肺炎、應激性潰瘍和泌尿系損傷,占36.17%。

中醫學認為中風病起病急驟,病情重,變化快,急性期以標實為主,而近年來大量的臨床實踐證明,痰熱腑實證是中風病急性期的常見證候。臨床已廣泛應用化痰通腑法治療由痰火導致的各種急癥包括竅閉神昏證,從而確立了化痰通腑、瀉熱化瘀的治療大法,以王永炎院士領銜主創的星蔞承氣湯為代表方劑,用以治療中風后腑氣不通,痰熱、濁毒壅盛[7]。當患者腑氣已通,痰瘀得解,病情則以氣虛經絡不通為主,改用補陽還五湯為主方治療,以大量補氣藥配伍少量活血藥和行氣藥,氣旺則血行,活血而又不傷正,共奏補氣活血通絡之功。

血清hs-CRP反映了血管內皮細胞持續受損的炎癥反應過程,而這種炎性反應可誘發腦梗死[8]。腦梗死發生后若hs-CRP水平持續升高,可能表示炎癥的進展或腦缺血范圍的擴大,其水平與腦血管嚴重性明呈正相關[9]。因此治療后其水平變化可反映與缺血性腦卒中病理相關的炎性反應程度[10]。

本研究結果顯示,在常規西醫治療的基礎上采用中醫辨證用藥治療能更明顯改善痰熱腑實型缺血性中風患者的神經功能缺損癥狀,降低并發癥發生率,提高臨床療效,這可能與中醫藥通過抗炎和免疫調節降低患者異常升高的hs-CRP所致,其分子機制還需要進一步深入探討。

[1]付淵博.中風星蔞通腑膠囊治療缺血性中風急性期 (痰熱腑實挾瘀證)的臨床研究[D].鄭州:河南中醫學院,2008.

[2]國家中醫藥管理局腦病急癥協作組.中風病診斷與療效評定標準(試行)[J].北京中醫藥大學學報,1996,19(1):55-56.

[3]中華醫學會神經病學分會腦血管病學組急性缺血性腦卒中診治指南撰寫組.中國急性缺血性腦卒中診治指南2010[J].中華神經科雜志,2010,43(2):1-7.

[4]全國第4屆腦血管病學術會議.腦卒中患者臨床神經功能缺損程度評分標準 (1995)[J].中華神經科雜志,1996,29(6):381-383.

[5]趙成梅.加減星蔞承氣湯治療腦梗死急性期(痰熱腑實證)臨床觀察[J].中國中醫急癥,2013,22(6):990-991.

[6]王艷麗,李淑娟.重癥急性腦梗死患者并發癥的早期監測[J].中國全科醫學,2010,13(33):3715-3717.

[7]王永炎,謝穎楨.化痰通腑法治療中風病痰熱腑實證的源流及發展(二):化痰通腑法治療后的不同證候演變及疾病轉歸與治療[J].北京中醫藥大學學報:中醫臨床版,2013,20(2):1-3.

[8]Evaraj S,Xu DY,Jialal I.C-reactive protein increases plasminogen activator inhibitor-1 expression and activity in human aortic endothelial cells:implications for the metabolic syndrome and atherothrombosis[J].Circulation,2003,107(3):398-404.

[9]Chavcs CJ,Caplan LR,Chung CS,et al.Cerebellar infarcts in the New England Medical Center Posterior Circulartion Stroke Registry[J].Neurology,1994,44(8):1385-1390.

[10]張春良,劉宏順.大黃通腑湯治療痰熱腑實證急性腦梗死神經系統損害 80 例臨床觀察[J].中醫雜志,2012,53(6):499-502.

R255.2

B

1004-745X(2014)07-1343-03

10.3969/j.issn.1004-745X.2014.07.056

2013-11-27)