20世紀30年代知識精英視野中的大學(xué)生活

——以《獨立評論》為中心

羅 彩 云

(安徽工業(yè)大學(xué) 馬克思主義學(xué)院,安徽 馬鞍山 243032)

《獨立評論》于1932年5月22日創(chuàng)刊于北平,由胡適任主編。作為20世紀30年代最有影響的政論性周刊,其主要內(nèi)容均為當時知識分子所關(guān)注的社會熱點問題。有關(guān)教育方面的討論更是從1932年創(chuàng)刊持續(xù)到1937年停刊,相關(guān)內(nèi)容貫穿于全部244期之中。目前,學(xué)者對此的研究主要集中于教育改革、教育思想、大學(xué)教育、中小學(xué)教育、女子教育、農(nóng)民教育等方面[1],而對于該刊討論較多的大學(xué)生生活狀況,諸如學(xué)習(xí)、生活、就業(yè)等方面卻缺乏系統(tǒng)的論述。本文擬在此方面作一梳理,以補全當前研究之不足。

一、大學(xué)生的學(xué)習(xí)狀況

學(xué)習(xí)是大學(xué)生的本職,故其時關(guān)注高等教育的知識分子,主要集中于對大學(xué)生學(xué)習(xí)狀況諸如所用教材、教師教學(xué)以及學(xué)生上課和考試等各方面的討論。對于大學(xué)生學(xué)習(xí)狀況的評價也因人而異、褒貶不一。從好的方面看,中國大學(xué)生“即使未曾出洋留學(xué),也頗有人能在他們的工作中有實在的貢獻,和良好的成績”[2]。也有“因為在這個變態(tài)的社會里,學(xué)業(yè)成績遠不如一紙八行薦書的有用”,而導(dǎo)致“學(xué)生不用功做功課”的看法。[3]

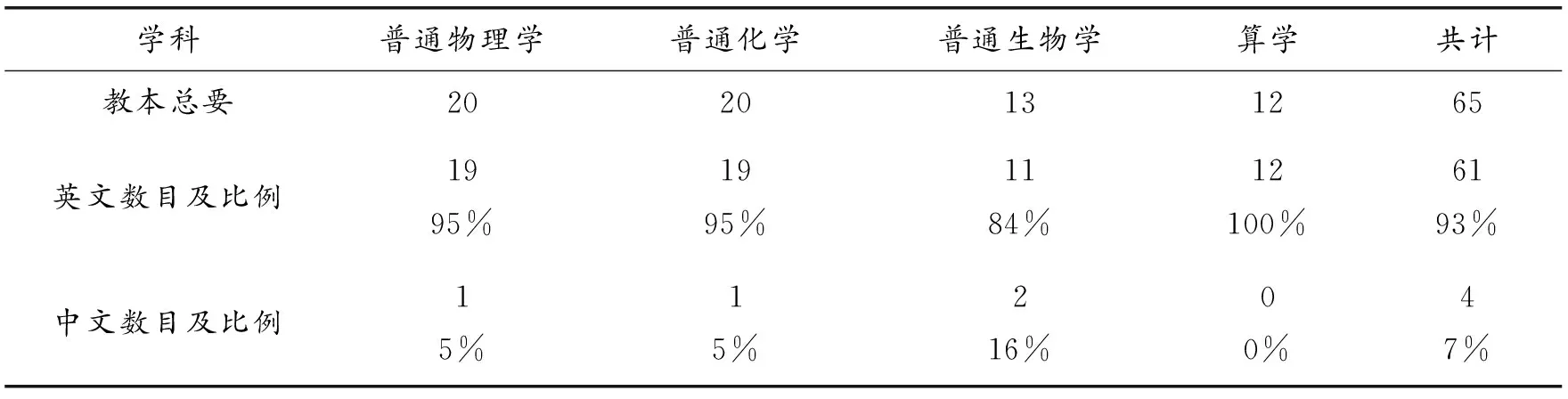

大學(xué)生學(xué)習(xí)的一個最重要的媒介是教材,這也是為時人所詬病的重要方面。其不足之處包括教材種類過少且過于洋化、內(nèi)容不切實際等。以1933年大學(xué)一年級理科教科書為例,見表1。

表1 大學(xué)一年級理科教科書統(tǒng)計表

從表1可知,當時的大學(xué)理科教材絕大部分是英文教材,中文教材所占比例極低。之所以如此,并非出于重視外語或外國教材,而是因為“教課的先生們,對于課材,只知展轉(zhuǎn)負販,坐享成功,總不會打定主意,做出幾本合適國情的教科書,為各種科學(xué)樹一獨立的基礎(chǔ)”[4]。既然用外國課本,教師為方便起見,就用外語講授了,導(dǎo)致學(xué)生不易了解,即使了解,也是用力多而成功少,同時也阻礙了理科課程的中國化。社會科學(xué)方面亦不例外,時人譏諷當時中國社會科學(xué)界的工作不外三種:“一,講授外國的教科書;二,抄襲外國的著作編成教科書或講義;三,將外國教科書譯成漢語。”使用外國教材缺乏實用性,難以滿足中國的實際需要。其結(jié)果是“造出一批一批的一知半解歐美而不認識中國社會的畢業(yè)生”,故“每年的畢業(yè)生都沒有出路”[5]。農(nóng)林教育更是完全脫離中國實際,教師不僅一律采用美國原版教科書,而且連實驗農(nóng)場也是照搬美國的一套。如西北某大學(xué)的農(nóng)場,“一個一丈多高的圓筒式的東西,上邊還有尖頂”,原來是美國人收藏牲口食料的“沙羅”,因“美國人喂牲口是用玉蜀黍的莖葉”,而“我們喂牲口不是用稻草么?要這個干嘛?”[6]因而,有識之士認為當務(wù)之急是“提倡自己收集科學(xué)教材的工作,獎勵各級學(xué)校教員編輯自己用的基本教材”[7]。

對教師的批判主要包括師資的選拔、教師的教學(xué)態(tài)度、教學(xué)方法以及教學(xué)內(nèi)容等方面。由于“大學(xué)以教授之勝任與否為興亡所系,故大學(xué)教授之資格及保障皆須明白規(guī)定,嚴切執(zhí)行”[8]。但當時各大學(xué),請教授全不以資格,去教授全不用理由,基本上只要是“留學(xué)生”就可以當教授;只要教師不合學(xué)生或同事或校長的私意,就可以辭退,導(dǎo)致大學(xué)中力學(xué)之風(fēng)氣難以形成。有的學(xué)者認為,教育部應(yīng)該設(shè)一“大學(xué)教授學(xué)績審查會”來審查教授資格,獲取教授資格的學(xué)人,應(yīng)受大學(xué)教員保障條例之保護,不能隨意免職。教師的教學(xué)態(tài)度、內(nèi)容和方法直接影響學(xué)生的學(xué)習(xí)效果,故教職員工責(zé)任重大。有的學(xué)者批評教師“第一,不肯切實研究學(xué)問;第二,對于學(xué)生不能擔(dān)負指導(dǎo)訓(xùn)練的責(zé)任”[9]。其教學(xué)內(nèi)容本已脫離實際,其教學(xué)方法又以“填鴨”為主,“只將各種學(xué)問往學(xué)生嘴里塞下去,不問他能消化與否,更不管他以后能自己尋學(xué)問的食物否”[10]。這種過于重視口授的方法,忽略了實際工作和實驗操作,當然難以提高學(xué)生能力。而學(xué)生對教師學(xué)問的深淺和教法的良否,是可以憑經(jīng)驗直接判斷出來的,故一些大學(xué)生提出“擇師自由”的主張。[11]

大學(xué)生的學(xué)習(xí)態(tài)度雖因人而異,但各校的校風(fēng)也決定了其學(xué)風(fēng)。一些學(xué)風(fēng)較差的高校,學(xué)生不愿好好上課、參加考試,甚至為此引發(fā)學(xué)潮。學(xué)生到課率不高是一般國立、私立高校的通病。北平某著名私立高校畢業(yè)學(xué)生在四年大學(xué)生活中,自稱“上課卻的確不到一個月”。而師范大學(xué)學(xué)生上課的平均數(shù),總達不到百分之四十,若教師不點名,則到課的更少。[12]至于到課的學(xué)生,或?qū)τ谀撤N功課缺乏興趣,或因為聽不懂教授的講解,在課堂上則很覺無聊,他們要么看別的書籍雜志,要么擦腳、咳嗽,或在桌上寫上“某某女士堪稱本校皇后”[13]。有些學(xué)生平時不用功,臨考前兩三周則不再游戲,努力準備,而一般國立大學(xué)對考試把關(guān)是非常嚴格的,故考試時學(xué)生生活就顯得既緊張,又煩悶。清華大學(xué)更是采取嚴格的考試制度,有規(guī)定的“星期考”“月考”“季考”“學(xué)期考”等各種考試形式。考試對學(xué)生造成的心理壓力是可想而知的,甚至著名的北京大學(xué),其學(xué)生借學(xué)潮之風(fēng),為逃避考試之壓,竟然在墻上貼出“反對成績考察案”之標語。[14]無怪乎有人認為正因為學(xué)生不愿上課和考試,才導(dǎo)致學(xué)潮之風(fēng)易發(fā)難收。但值得肯定的一點是,各高校圖書館、自習(xí)室經(jīng)常人滿為患,清華大學(xué)圖書館“是各處最熱鬧的地方,一天到晚來往的人不絕,這里是自修的大本營”[15]。中央政治學(xué)校的圖書室和自修室更是學(xué)生常往的所在,無時不是滿座的。這說明學(xué)生對自主學(xué)習(xí)的興趣更勝于上課聽講,也證實了國外專家對他們“聽講太多,應(yīng)考太多;自修太少,與教員接觸太少”[16]的評價是十分中肯的。

總的來說,在《獨立評論》撰文的知識精英主要是從批判的角度來敘述和反映大學(xué)生學(xué)習(xí)狀況中值得改進的消極現(xiàn)象,并提出自己善意的改進建議。這些評論在一定程度上反映了當時大學(xué)教育真實的一面,所提出的教材、教法、學(xué)風(fēng)等問題至今仍在各高校屢見不鮮,似乎仍然沒有得到很好的解決。歷史重現(xiàn)的深層次原因,值得深思。

二、大學(xué)生的日常生活

關(guān)于大學(xué)生的日常生活,1936年上半年,《獨立評論》有專文論及,主要介紹當時知名大學(xué)的學(xué)生生活狀況,內(nèi)容涉及大學(xué)生的衣食住行用以及娛樂、運動等各方面。由于各高校性質(zhì)、傳統(tǒng)以及校風(fēng)各異,其學(xué)生的日常生活狀況亦各不相同。

武漢大學(xué)的建筑在當時是國內(nèi)一流的,故學(xué)生住得相當舒服。既有單人間,也有兩人間,房內(nèi)用品既整齊,又講究,包括床鋪、書架、書桌、木凳、電燈、痰盂等。每個宿舍都配有會客間、沐浴室以及抽水的廁所,水電都由學(xué)校供給。且每齋還有兩個校工專供同學(xué)使役。這種生活“是一般同學(xué)在家庭里所未曾享受而進社會后也難得享受的”[13]。住的方面由于學(xué)校統(tǒng)一供應(yīng),學(xué)生的享受是平等的。衣食問題自己負擔(dān),這就因人而異,但大體趨于一律。膳食由學(xué)生自辦,一般每人每月花六元多。一年級因軍訓(xùn)一律穿青布制服,高年級多穿自由布長袍,西裝革履的為數(shù)極少。武漢大學(xué)學(xué)生的團體生活和精神生活卻不盡人意。學(xué)生團體組織雖不少,但都是為了“聯(lián)絡(luò)感情”,以“校友會”“同鄉(xiāng)會”“級會”“系會”等居多。很少有“學(xué)社”,因當時的武漢大學(xué)“沒有研究空氣”。學(xué)校娛樂設(shè)施匱乏,學(xué)生也不曾就此對學(xué)校提出要求,悶了就在晚飯后弄弄樂器或“叫兩句平調(diào)”。有的學(xué)生周末去漢口逛逛劇場影院,但外宿的現(xiàn)象很少。至于體育運動方面,學(xué)生一般是不大注意的,因為運動多少有些影響功課,除每周兩小時體育課外,學(xué)生很少主動鍛煉身體。但他們非常重視衛(wèi)生健康,只要稍感不適,他們就到校醫(yī)室診察,故每次掛號的數(shù)目可觀。男女同學(xué)之間鴻溝很深,因“男女有別”的傳統(tǒng)觀念根深蒂固,學(xué)校將女生宿舍和男生宿舍遠遠隔開,男生和女生也“宛如陌路生人,不曾半句交言”[13]。

中央政治學(xué)校為“黨立”,學(xué)生一律受“軍事管理”,所以“生活上表現(xiàn)的是紀律化,不容許你隨便散漫紊亂”[17]。學(xué)生一律住宿,早睡早起,早晨六點喇叭聲一響,學(xué)生就得馬上起床,稍有猶疑,就得“吃處分”。起床后馬上早操,然后吃早餐、上課,上課前還得整理好“內(nèi)務(wù)”——將寢室內(nèi)自己的床鋪弄得整整齊齊。宿舍里除了簡單的床鋪外,別無他物,這與其他大學(xué)是完全不同的。衣食方面,因為學(xué)校是官辦,永遠不勞學(xué)生操心。到吃飯的時候,學(xué)生聽到號聲就依次進食堂。學(xué)生一律穿制服戴制帽,夏天是黃斜紋布制,冬天是棉布制和呢布制兩套。不是周末或假日學(xué)生不得外出,且禮拜日下午六點得回校,不然下個禮拜就得遭“禁足”。在娛樂方面更是匱乏,遠不及普通大學(xué),沒有什么音樂會、交際會、級會、友誼會等等。至于體育方面,由于書本的“重壓”,運動場上一向缺少熱鬧氣象,似乎“體力”和“智力”不能維持均衡。

清華大學(xué)經(jīng)費充足,且具有濃厚的“美國氣”,故其學(xué)生的生活是非常舒適的。宿舍是兩人一間,用油粉細刷過,且衛(wèi)生設(shè)備是充分“西洋化”的,不愁不干凈。屋內(nèi)一應(yīng)器物每人一份,講究的學(xué)生還在屋內(nèi)“鋪起地毯,掛起窗簾,裝起美術(shù)燈,打扮得象摩登俱樂部”[15]。衣食方面,學(xué)生很自由。食堂是商辦的,由學(xué)生會“膳務(wù)股”監(jiān)督,清華學(xué)生在吃的方面不太吝惜,不像其他大學(xué)每月五六塊錢就夠。除新生或上軍訓(xùn)課外,學(xué)生很少穿制服,校內(nèi)最通行的服裝是“藍布大褂”,這成了清華已充分“國立化”的具體證據(jù)。但多數(shù)同學(xué)都備有一兩套洋服,一到春天,校內(nèi)時式的洋服便多了起來。娛樂方面,清華的學(xué)生算是有適量的享受……體育運動方面是最值得清華驕傲的,因為學(xué)生普遍具有運動興趣。課后體育館和操場上充溢著活潑的生氣。

燕京大學(xué)是一所聞名中外的教會大學(xué),非常注重學(xué)生的社會實踐。學(xué)校有一門功課叫“Field Work”,要求社會學(xué)系的學(xué)生“每星期六得下鄉(xiāng)實地工作一天,從上午八時至下午五時,地點是北平郊外的清河”[18]。但這門功課使學(xué)生切實接觸了社會,了解了底層社會,并在實際工作中鍛煉了各方面能力,其作用是毋庸置疑的。這也是燕京大學(xué)作為著名教會大學(xué),注重服務(wù)社會、服務(wù)民眾教育的一個辦學(xué)特色。

從上可見,經(jīng)過民初以來的長期演進,20世紀30年代大學(xué)生的食衣住行等日常生活已經(jīng)具有相當程度的改善。特別是在發(fā)展較好的知名大學(xué),雖然各有差異,但無論是日常生活設(shè)備還是日常生活模式,都已初具國際化與現(xiàn)代化的特色。大學(xué)校園生活雖較平淡,但注重個人與社會的聯(lián)系,甚至已出現(xiàn)學(xué)生參與學(xué)校后勤管理、學(xué)生參加社會實踐等值得當今高校借鑒的辦學(xué)特色。

三、大學(xué)生的就業(yè)問題

大學(xué)生畢業(yè)之后何去何從是當時知識分子關(guān)注的一個重要問題,尤其是20世紀30年代中期,大學(xué)畢業(yè)生就業(yè)形勢惡化,學(xué)生為就業(yè)問題爆發(fā)求職請愿活動期間,相關(guān)討論充斥于《大公報》《申報》等各大媒體,獨立評論派知識精英也概莫能外。

關(guān)于大學(xué)生擇業(yè)問題,早在1933年7月,胡適就指出大學(xué)生畢業(yè)之后,可走的路不出以下幾條:繼續(xù)作學(xué)術(shù)研究、尋著相當職業(yè)、做官、辦黨、革命,此外,就是在家享福或失業(yè)閑居了。對于“尋得的職業(yè)未必就是你所學(xué)的,或者未必是你所心喜的,或者是你所學(xué)而實在和你的性情不相近”的情況,他建議“多發(fā)展一些非職業(yè)的興趣”,因為“你的閑暇往往定你的終身”。同時,他還提出一些忠告:要防御拋棄學(xué)生時代的求知欲望和理想的人生追求;時時尋一兩個值得研究的問題以及有一點信心。[19]叔永也在南開大學(xué)第十一次畢業(yè)演說詞中表達了相似的見解:最要緊的是怎樣利用你的閑暇時間。[20]時至今日,這些建議對即將走向社會的大學(xué)生的指導(dǎo)意義是不言而喻的。何思源則從中國四十年之教育制度及幾千年來的士大夫觀念方面考察大學(xué)生擇業(yè)及失業(yè)現(xiàn)象。認為以農(nóng)業(yè)立國的中國抄襲以工商立國的歐美教育制度,導(dǎo)致學(xué)校與社會的脫節(jié),“學(xué)校造出之人才,不為社會所需要,社會需要之人才,學(xué)校復(fù)未嘗顧及”[21]。而“學(xué)而優(yōu)則仕”的根深蒂固觀念使大學(xué)畢業(yè)生擇業(yè)僅限于教育界和行政界,且來自田間的學(xué)生畢業(yè)之后,寧愿失業(yè),也不愿復(fù)回田間。這不僅限制了大學(xué)生就業(yè),致使失業(yè)知識分子增加,而且造成教育資源的浪費,使國家蒙受重大損失。

對于大學(xué)生出學(xué)校之后“高不成,低不就”“眼高手低”以及“畢業(yè)即失業(yè)”的現(xiàn)象,有識之士各抒己見,紛紛提出解決方案。汪敬熙認為大學(xué)生就業(yè)的困難一年大過一年現(xiàn)象有兩方面問題:一方面是社會上用這些畢業(yè)生的機會的多少;一方面是畢業(yè)生的能力的有無。而學(xué)生能力不夠是主要因素,故解決的根本辦法“似不在多造機會,而在改良大學(xué)訓(xùn)練學(xué)生的方法”。他提出大學(xué)一、二年級的功課應(yīng)注重基本的知識,三、四年級應(yīng)按照學(xué)生的興趣和能力,給以不同的訓(xùn)練;對沒有興趣和能力做研究的學(xué)生,應(yīng)該給他一種訓(xùn)練,使他畢業(yè)之后如有機會便可實際應(yīng)用他所學(xué)的東西。[10]周先庚則認為大學(xué)畢業(yè)生需要“職業(yè)指導(dǎo)”更勝于“職業(yè)介紹”,若大學(xué)四年畢業(yè)而不“適業(yè)”,入社會自然有“失業(yè)”的危險。青年學(xué)生由于對自己、對專業(yè)以及對職業(yè)皆缺乏認識,這就需要師長給他們一些“職業(yè)指導(dǎo)”,故“職業(yè)指導(dǎo)”比“職業(yè)介紹”更重要萬倍。[22]

由于社會經(jīng)濟不景氣以及國難日蹙,加之當時高校“盲目擴張”和社會用人機制不良等各種因素,大學(xué)畢業(yè)生求職日益困難。據(jù)載1934年,當時全國的最高學(xué)府中央大學(xué)400多名畢業(yè)生,竟有300多人找不到工作。[23]7月,北平各大學(xué)畢業(yè)生發(fā)起大規(guī)模的職業(yè)運動,得到社會各界的同情,怎樣幫助和救濟失業(yè)大學(xué)生成了當時的熱點問題。因此,一批知識分子認為救濟失業(yè)大學(xué)生的直接辦法是將他們放到農(nóng)村去服務(wù),由中央負擔(dān)他們的生活費用。這不僅可以解決失業(yè)大學(xué)生的就業(yè)問題,還使他們能深切了解民眾的生活需要,同情民眾的痛苦,從而為民眾的利益戰(zhàn)斗。[24]陳岱孫則從用人機制方面提出治標的具體辦法,即指定某類機關(guān),此后任用人員,均采取公開考試錄取的方式。雖然“考試不是一個完全可靠的甄別方式,而除此之外,似乎沒有其他更好代替的方式”[25]。而治本的間接方法則是“促進我們國內(nèi)各方面事業(yè)的進步,使得社會上除政治機關(guān)之外的其他機關(guān)能夠發(fā)達增榮”[25],如此,專科人才的需要自然與日俱增。誠然,大學(xué)生卒業(yè)后想在社會上找個較好的職業(yè),是難以深責(zé)的。但一切的事,職務(wù)愈低,愈是接近民眾,所得的效果亦愈大。基層鍛煉的經(jīng)歷,對個人事業(yè)發(fā)展有不容忽視的作用,這是當時知識分子的共識。同時,由于社會上看重大學(xué)生,故一旦大學(xué)畢業(yè)生從事小職業(yè),就會遭受親友的不齒和社會的不良議論。同時,學(xué)校和社會應(yīng)打成一片。學(xué)校與社會隔膜,學(xué)生對社會認識太少,是目前大學(xué)生失業(yè)的主因。故學(xué)校的課程應(yīng)多多適合我國目前社會的需要,學(xué)生平時亦應(yīng)時時留心社會,認識社會。這樣,學(xué)生畢業(yè)踏入社會后,便不會如茫洋孤舟,失了方向。

面對20世紀30年代日益嚴重的大學(xué)生就業(yè)問題,獨立評論派知識精英們沒有也不可能袖手旁觀,他們中的許多人本來就在各大學(xué)任教,對大學(xué)生就業(yè)問題有著近距離的觀察。他們對當時大學(xué)生就業(yè)問題的主要原因進行了分析,并對如何解決這一問題提出了自己的獨到見解。他們的思考,對當前我們解決大學(xué)生就業(yè)問題,或許仍有借鑒作用。

四、結(jié)語

綜上所述,基于獨立評論派知識精英的觀察與敘述,20世紀30年代的大學(xué)生活大致具有如下一些特點:第一,高等教育雖然獲得比較大的發(fā)展,但大學(xué)生學(xué)習(xí)環(huán)境仍然惡劣。政治方面,由于國難日蹙,“偌大的中國已經(jīng)放不下一張安靜的書桌”,其學(xué)業(yè)經(jīng)常為政治風(fēng)波所打斷。民初以來,中國高等教育迅猛發(fā)展,導(dǎo)致師資、教材、校舍等教育資源嚴重不足,即使是大學(xué)生自身,亦存在準備不足的缺憾。第二,雖然初具國際化與現(xiàn)代化,但大學(xué)生日常生活仍欠豐富。大多學(xué)生在學(xué)習(xí)之余,幾乎沒有其他活動,無論是體育鍛煉還是娛樂消遣,都相當匱乏。除了極個別教會學(xué)校,大部分大學(xué)與社會相脫離,學(xué)生缺乏必要的社會實踐。第三,大學(xué)生占人口比率雖小,但就業(yè)仍比較困難。“學(xué)而優(yōu)則仕”的傳統(tǒng)觀念,使得學(xué)生的眼光僅盯住政府機關(guān)部門;對薪水的過高期望值亦使他們寧愿失業(yè)在家也不屑于從事工資較低的基層生產(chǎn)工作;而社會“任人唯親”的陋習(xí)也阻礙了部分優(yōu)秀畢業(yè)生的就業(yè)前途。

20世紀30年代,隨著高等教育各方面問題日益凸顯,引發(fā)社會各界關(guān)于大學(xué)教育、教育破產(chǎn)、教育改革、教育合理化等問題的討論。獨立評論派知識精英的言論雖不乏“書生之見”,但他們引起了社會各界對大學(xué)教育的關(guān)注,對促進民國時期高等教育的合理健康發(fā)展起著不可或缺的作用,其中的“真知灼見”甚至對當前高等教育的改革仍具有借鑒作用。

[1] 黃波鱗.近三十年來國內(nèi)《獨立評論》研究綜述[J].民國檔案,2008,(4):132-141.

[2] 詠霓.中國大學(xué)生的成績與缺點[J].獨立評論,1933,(第37號):8-11.

[3] 臧暉.論學(xué)潮[J].獨立評論,1932,(第9號):6-9.

[4] 任鴻雋.一個關(guān)于理科教科書的調(diào)查[J].獨立評論,1933,(第61號):5-10.

[5] 燕客.如何改造中國的社會科學(xué)[J].獨立評論,1932,(第31號):10-14.

[6] 布口.我們需要什么樣的農(nóng)林教育?[J].獨立評論,1933,(第57號):5-8.

[7] 孫學(xué)悟.提倡自然科學(xué)教育的幾件急務(wù)[J].獨立評論,1933,(第34號):9-12.

[8] 孟真.改革高等教育幾個問題[J].獨立評論,1933,(第14號):2-6.

[9] 旭生.教育罪言(五續(xù))[J].獨立評論,1933,(第37號):16-21.

[10] 汪敬熙.閑談[J].獨立評論,1934,(第94號):7-10.

[11] 叔永.論所謂擇師自由[J].獨立評論,1934,(第87號):12-14.

[12] 旭生.教育罪言(一)[J].獨立評論,1932,(第25號):6-10.

[13] 伯鈞.武大學(xué)生的生活[J].獨立評論,1936,(第186號):10-14.

[14] 適之.所謂教育的“法西斯蒂化”[J].獨立評論,1932,(第8號):14-15.

[15] 龔家麟.清華大學(xué)的學(xué)生生活[J].獨立評論,1936,(第196號):12-16.

[16] Tawney R.H.中國的教育[J].蔣廷黻,譯.獨立評論,1933,(第38號):12-16.

[17] 明毓.中央政治學(xué)校的學(xué)生生活[J].獨立評論,1936,(第186號):14-18.

[18] 伍伯禧.下鄉(xiāng)工作的困難[J].獨立評論,1936,(第198號):18-21.

[19] 胡適.贈與今年的大學(xué)畢業(yè)生[J].獨立評論,1932,(第7號):2-5.

[20] 叔永.煩悶與大學(xué)教育[J].獨立評論,1933,(第57號):11-15.

[21] 何思源.中國教育危機的分析[J].獨立評論,1932,(第21號):11-14.

[22] 周先庚.職業(yè)指導(dǎo)的重要[J].獨立評論,1934,(第130號):6-9.

[23] 京中大畢業(yè)生組織職業(yè)運動同盟會[N].申報,1934-08-08(17).

[24] 李樸生.救濟失業(yè)大學(xué)生[J].獨立評論,1936,(第207號):7-11.

[25] 陳岱孫.關(guān)于大學(xué)畢業(yè)生職業(yè)問題一個建議[J].獨立評論,1936,(第211號):8-12.