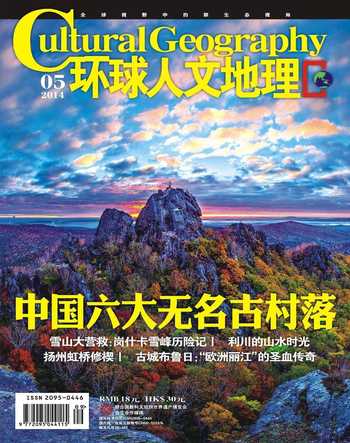

霞浦三沙古鎮 在東海最美的海灘上

楊少白

在閩南漁民到達福建霞浦縣三沙鎮之前,這里還是一片荒蕪的灘涂,終日只有海風吹起的波浪拍打海岸;漁民來到此地后,在小鎮上建起了能抗臺風的石厝,并用祖先的方式在灘涂上飼養海產品,一不小心,數百年時光就過去了。直到今日,這座無名小鎮才為攝影師所發現,他們稱此地是“中國東海最美的海灘”……

三沙古鎮一度是兵家必爭之地:由于地勢險要,從唐到清,朝廷都在此設置軍營。解放后,我國政府曾在此駐扎了一個團的守備部隊——正是那時,我隨當兵的父親來到三沙,并在這座連地圖上都沒有標注的小鎮中,度過了難忘的16年時光。

隨著時代發展,駐軍被取消了,當我拿著相機回到曾經是營房的“老家”時,發現一切都變了:團部大禮堂已成為基督教堂,部隊操場成了民房……不過,記憶中的寧靜祥和依然存在:大海、灘涂、漁船,以及縱橫交錯的水街和各色的小木屋——它們成為了我攝影的重要元素,我明白,在我的內心深處,似乎一直流淌著對這片“東海最美海灘”的依戀。

深入骨髓的海耕文化

除了軍人,我在三沙接觸最多的人就是漁民,張傳貴就是其中之一。

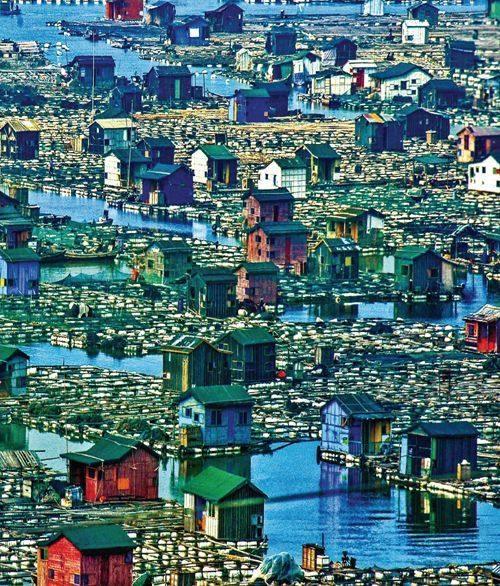

老張一家人依靠養魚排為生,雖然在岸上也有房子,不過大多數時候,他都是住在魚排上的漁屋里,吃喝拉撒都在屋內解決。

每天早上4點多,當東海的第一縷晨光到達三沙之前,老張便起床干活——開始與運送餌料的商人洽談業務。由于三沙魚排養殖規模巨大,好的餌料往往供不應求,他必須得早早過去,才能買到靠譜的餌料來喂養他的魚。餌料搞定之后,老張又忙活著走在網箱之間的窄木板上,將餌料逐一撒下,中間間或會接一些電話,大多是洽談購魚生意的。

等到他將所有的網箱都走遍的時候,夜色已悄然而至。這時他才有空歇一會兒,看看電視或者與老婆孩子拉拉家常。這是老張的日常生活,也是無數生活在三沙的人的日常生活。

正因為有了無數老張這樣的漁民,才會有三沙這座古鎮。史料記載,最早開發三沙的是閩南的漁民。大概在清朝康熙年間,一群漳浦的漁民無意間來到三沙,他們發現這里漁業資源豐富,便鼓起勇氣與駐守士兵搭話,以漁貨為交換,獲得了捕魚的許可。隨后,他們在岸上搭簡陋的木房作為落腳點,久而久之,有的漁民便直接定居在了這里。

古鎮隨著優質漁貨聲名四起,人口規模也越來越大。由于漁民多由外地遷徙而來,三沙逐漸成為典型的移民小鎮——幾千人的小鎮,卻有姓氏六七十種,各種閩南文化在這里融合,形成獨特的三沙海耕文化:三沙人把閩南說成“下南”,吃飯叫“加買”,喝酒干杯叫“直杯”,每逢過年要敬媽祖、吃紅糖花生紅棗糕,扛臺閣……

對于三沙人的熱情,大海回饋的是海產:大小黃花魚、帶魚、目魚……而龐大的海涂,也成為了養殖海帶、紫菜、牡蠣的絕佳場所。不過,所有海產中,我最念念不忘的還是小皓蝦苗,吃起來醇厚可口,是我最難以忘懷的幼年美食。

《霞浦縣志》記載:“蝦苗以產小皓為佳,身獨圓形,此外皆扁”,蝦苗以小皓、松山兩個漁村的最為出名。小皓蝦苗之所以能聞名福建,一方面是三沙灣水淺浪靜、溪流眾多,浮游生物豐富,蝦類自然生長得好;另一方面,漁民捕撈蝦苗后,會用流傳了幾百年的制作方式烹飪蝦苗——比如對小蝦苗進行嚴格篩選,經過脫水、配料等工序加工,再以獨特配方進行腌制,讓蝦苗吸取了“天地靈氣”……用當地話說:“不美味都不行”。

攝影天堂

中國東海最美的海灘

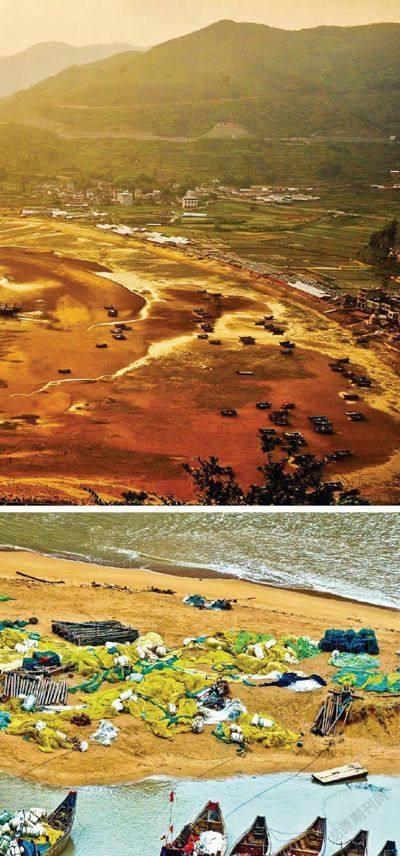

三沙鎮的海岸線連綿不斷,而且岸邊多有丘陵,這讓人們得以登高觀海,也為攝影師們提供了眾多獨特視角。

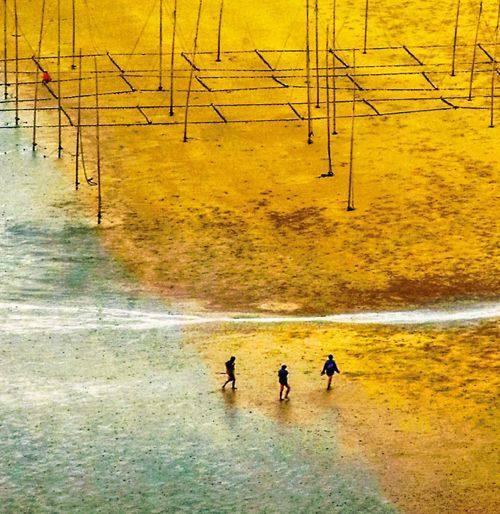

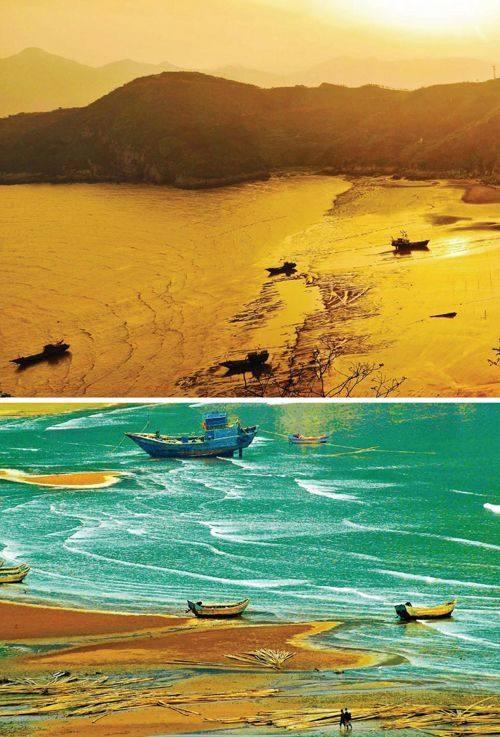

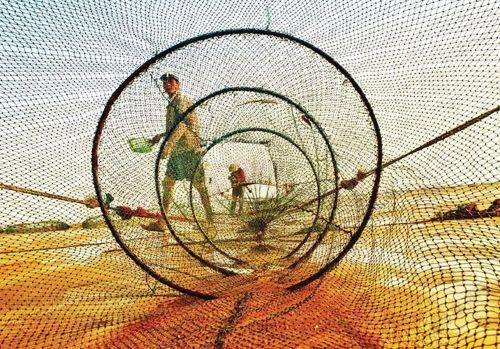

當人們站在高處俯視,海面灘涂一覽無余。三沙的灘涂面積遼闊,隨著潮漲潮落,形成了絕美的風景線:海水湛藍,島礁、巖石、嶼口遍布;水路曲折,小船舟楫連連,船影隨風逐浪,港灣秀美如畫。退潮時,漁民們勞作的場景更是宛如油畫——海馬在海涂上飛快滑行,壯美夕陽與拉網小調相得益彰……

每年的5月和9月是三沙灘涂最美的時節。不過要拍攝到稀有美景,也是一件不容易的事。海島攝影看起來很風光,其實挺遭罪,為了找一個好的攝影點,攝影師必須不斷地上山下海,還經常需要乘船來回折騰。最好的拍攝時間是清晨和黃昏的片刻——還要受潮汐影響,你的動作必須夠快,才能搶占到好時機。

為了拍攝到日出時朝霞灑滿灘涂的景色,我曾在凌晨3點起床,簡單收拾了一下便出門。這時天色尚黑,璀璨的星空下,微微有些帶著咸濕味的海風,吹得人有些冷意。到達早就勘察好的拍攝點,忍受寂寞和海風靜靜地等候東方泛白。1個多小時后,當看到海天交接之際出現一縷紅色,我的“禪機”才到了——迅速地調整好相機,按動快門,“咔嚓,咔嚓”的聲音令我無比愉悅,是的,對于我而言,那一刻的快門聲是世界上最動聽的聲音。

黃昏也是拍攝的黃金時段。我為了拍攝三沙夕陽下的灘涂,在一座小山上爬上爬下多次,才最終選到一個滿意的角度。支好腳架,剩下的任務是等太陽落山,夕照余熱讓我滿臉汗水,直到太陽墜入海里,光線才開始變得柔和起來——等待多時的我像打機槍一樣按著快門,透過鏡頭我看見,漁民三五成群,有的正在討小海、走海馬;有的正在淺水港灣中推網、圍縑、放簾;有的正在劃著小船去料理水中的紫菜和海帶……火熱朝天的勞作景象都被我盡收在鏡頭里,我相信,這是三沙海天之間入鏡的最美風景。

閩東小普陀

臺風中屹立的石厝

行走在古鎮的街道上,兩邊都是具有當地特色的居民屋:屋子從墻基到墻體都是用石頭砌成的,屋頂也是用條石砌平的。三沙人管這種獨特的房子叫“石厝”,閩南語里,“厝”就是家的意思,顧名思義,石厝就是用石頭建造的家。

居住在三沙的陳長春老人至今記得,1991年的那個夏天,臺風艾美席卷三沙,不僅毀掉了灘涂上養殖用的竹竿和魚排,還摧毀了不少木頭漁屋——但他一家四口人躲在石厝內,平安地躲過了臺風的侵襲。如今,他的大兒子因為養殖賺了錢,在村里蓋起了小洋樓,想把老人接過去住,但老人與老伴鐵了心依舊要住在石厝內——在老人看來,石厝就是最溫馨與安全的避風港,不僅寄托著他們的回憶,還包含了那些一起歷經風雨的患難真情。

三沙最大的一座石厝是天然形成的,叫作“留云洞”——石厝位于三沙鎮旁的東壁山上,由一塊巨石蓋在兩塊石頭上構成,它被視為“石厝之祖”,據說三沙鎮最早的民居石厝就是仿照它建成的。因為曾經有人從海上眺望,見這里有祥云盤踞,“留云”之名因而得來。

在我的記憶里,父親講的神話故事總離不開留云洞的碧云仙姑,如那“尋仙”與“幻塵庵”的傳說。我曾多次拜訪留云洞,印象最深的是洞口的楹聯:“幻里尚求真,水月鏡花空色相;塵間難免俗,煙霞泉石托精神”——字跡蒼勁,刻在布滿侵蝕痕跡的石壁上,很有禪味。

大概是由于留云洞過于神奇,不少佛教信徒認為留云洞的存在讓東璧山煥發了靈性,于是在此大興土木,留云洞周圍相繼修建了留云禪寺、觀音苑、彌勒園等建筑,信徒們還利用山上的石頭雕塑了眾多的佛像,這里到處彌漫著濃郁的佛教文化氣息,因此被譽為“閩東小普陀”。

三沙許多漁民每逢要出海,或者出海歸來之后,都會來這里祈福還愿。留云洞眾多的參拜者中,也絲毫不乏名人足跡,譬如昔日一手遮天的陳立夫,就曾經到留云洞參拜,臨走留下了“東海勝地,留云紀勝”的題刻。不過,我對于這種類似“到此一游”的題刻不太感興趣,只喜歡那些書法大家的篆刻,如游壽的“龍沙獲象骨,草原覓漁田”,鄭乃珖的“流云聽濤”,這些篆刻筆力雄厚又不失清雅,堪稱石刻藝術珍品……