邛雅驛道:成都最后的南絲路

成都凸凹

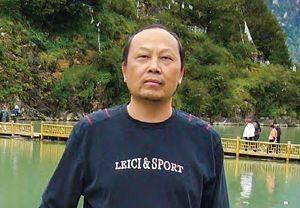

又名凸凹,本名魏平。詩人,小說家,編劇。著有《大師出沒的地方》、《手藝坊》等8部詩集和《花蕊中的古驛》、《紋道》、《首街》(合集)等多部隨筆集及批評札記集《字簍里的詞屑》。小說見諸《中篇小說選刊》、《北京文學》等刊。30集電視連續劇《滾滾血脈》編劇。現居成都龍泉驛。

四川是“蜀山氏女”的公婆嫘祖發明蠶桑絲綢的地方,是中國絲綢的原產地和早期起源地之一。作為四川中心的成都,自然就成為了南方絲綢之路的起點。早在戰國以前,四川的絲綢、布帛就是古蜀對外貿易中最著名的貨品。1936年在阿富汗喀布爾以北考古發掘出的許多中國絲綢,正是從成都經南絲路運到南亞次大陸,然后轉手到達中亞的。

提起絲綢之路,人們眼前出現的一定是風沙彌漫、響著駝鈴、經過敦煌的那條早已蜚聲中外的“西北絲綢之路”,也會想起一艘艘大船搖出的“海上絲綢之路”。而比這兩條商道更早開通的“西南絲綢之路”,原始而神秘,先秦時期就在崇山峻嶺中頑強地伸延,悄然進行東、西方經濟文化交流。

“西南絲綢之路”,又稱“南方絲綢之路”,簡稱“南絲之路”、“南絲路”,是一條古代陸上交通要道。它以富饒的成都平原為起點,經四川西南,通過云、貴,而后到緬甸、印度,再延伸到歐洲、非洲諸國,連通了巴蜀文化、滇文化、古印度文化、古西亞文化等重要古代文化。

四川是“蜀山氏女”的公婆嫘祖發明蠶桑絲綢的地方,是中國絲綢的原產地和早期起源地之一。大概因為這一點,還因為“少城”、“錦官城”的存在和蜀地消費市場的強大,作為四川中心的成都,自然就成為了南方絲綢之路的起點。

如今,我們已經很難看見古錦古繡的真容了,那么南絲路的真容呢?絲與路,哪個對時間的穿透力更強?哪個存活得更長久?

今天,那條暢于漢、興于唐、衰于明的南絲路,在其起點成都還有沒有蹤影?這條路出城后,又是怎樣走向海外的呢?

走向邛雅驛道

在這個“山寺桃花始盛開”的季節,我們向霧靄中隱約閃著絲綢殘光的道路走去。

筆者和攝影師余茂智便駕駛一輛尼桑車,經蜀都大道,沿人民南路南行,上成雅高速公路,往邛崍古城開去。一路上,稠密的風迎面撲來,均勻地向后奔跑,它展開翻飛的衣襟,把汽車車窗玻璃刮得很響亮。兩千多年前,人類和路肯定都沒想到,羊腸小道般的古道一代一代茁壯成長,它現在的第N代世孫,遠比其先祖寬大、平坦,而人類的速度也可以達到駕馭風的程度了。

1924年(民國十三年)以前,成都至新津至邛崍至雅安一線,僅有一條供肩輿、馱運的驛道。1924年,西康屯墾使劉成勛議修成(都)康(定)公路,1926年5月,成都至新津段竣工,后因劉下野而未延修。1927年,劉文輝以三軍聯合辦事處的名義續修,1930年延修至雅安,后因費用紛爭而中止。1935年,國民政府為加強對川、康兩省的控制,下令修川康公路,由四川省政府電令樂山、資中、安岳、井研、彭山、仁壽、簡陽、新津、邛崍、峨眉等縣,共征石工5600名,動土續筑,于1939年國際兒童節那天修至康定。

關于變古道為公路的艱難,從《邛崍縣政府二十八年秋季行政會議記錄》中可見一斑:“去年奉令修筑川康公路南龍段,本縣原攤民工一萬五千名,嗣經呈準減半,征集七千五百人,連同運輸隊,實征一萬余人。擔任地段計天全縣兩路口至二郎山鴛鴦巖止,共長十四點二五公里。該地氣候嚴寒,地勢險要……環境之困難,實非一言可盡者……實耗工二百零三萬七千五百七十九日……”

此后,這段公路進行過多次改造,但至解放前夕,成(都)康(定)公路亦僅具雛形,路基不實,坎坷不平,彎多坡陡,橋涵不全,行旅十分艱難。時有民謠:“一去二三里,拋錨四五回,停車六七次,八九十人推。”

而上述這條公路,正是大致沿著成雅段南絲路的走向形成的。

我們在這段路上驅車行駛不久,便在被譽為“川南第一橋”——南橋的橋頭停了下來。這座重要橋梁建在邛崍城西約兩公里處,距著名的邛窯遺址不遠。

南橋于清道光十一年(公元1831年)八月建成,時為15孔石拱橋,寬3丈,高5丈,耗資白銀3萬余兩。橋頭豎有“川南第一橋”巨大石碑,至今仍存。橋上修建有供路人休息的涼亭。清光緒十四年(公元1888年)六月,南橋被洪水沖毀,州縣及地方官紳捐資重建,次年竣工,為石梁橋,共33孔,長70余丈,寬1丈8尺,高1丈。我們眼前,河里那些散亂的大石塊就是當年建橋的遺存。現在的南橋,是在1964年利用舊橋墩建成的鋼筋混凝土梁橋。

古道上的戰爭與和平

一到邛崍,我們首先去了東星大道150號——那是朋友陳瑞生所在的《今日邛崍》報社。瑞生不僅是詩人,還是這家報社的一個頭。在報社會議室,余茂智應邀順便給一幫攝影愛好者搞攝影講座,而陳瑞生則專門給我找來了一份關于南絲路的資料。這份資料是一篇名叫《邛雅驛道訪遺蹤》的文章,是一個叫魏堯西的人于1984年考察一條古道后寫出的。

在這篇1300多字的文章中和日后的勘察中,筆者再次證實了一個事實:邛崍騎龍山脊上的那條名叫“馬道子”的古道,正是成都境內最后的南絲路。此前筆者知道這條路,但不知道它是最后一條。

這篇文章舉例說,邛雅驛道是唐代四川西南的一大動脈:唐太宗時,再伐高麗為船,邛雅的少數民族不堪其擾,舉旗反唐。皇上“詔發隴右兵二萬,以茂州都督張士貴為雅州道行軍總管,與右軍梁建方平之。”(《新唐書·南蠻傳》)。

德宗時期,吐蕃連年侵犯唐境,所到之處,破壞嚴重。貞元五年(789年),劍南節度使韋皋遣將劉朝清、鄧英俊由雅州分別出兵,大破吐蕃于北谷(今四川越西之西)。勝后,鄧英俊率部經邛雅驛道開回邛州戍守。

少數民族驍勇善戰,唐朝出兵屢屢失利。大和三年(827年)十一月,南詔侵蜀,西川節度使杜元穎出兵與南詔在邛州南面開戰,杜軍兵敗,邛城陷落,然后“南詔入成都,掠去女子數萬”,并從蜀地學到漢族不少工藝技術。僖宗乾符元年(874年),“南詔劫掠雋、雅間,陷邛州”,致使邛、雅二州刺史望風逃遁。“‘蠻’燒劫一空。”(《唐實錄》),足見當年在邛雅驛道上是戰車轔轔,征塵滾滾。

其實,邛雅驛道并非為征伐而設,而是民族之間友好往來的橋梁。平時,驛道上的商業運輸絡繹不絕。《太平環宇記》引《茶經》載:“臨邛數邑,有火前、火后、嫩綠黃茶。又有火番餅,每重四十兩,入西蕃、黨項重之,黃如中國名山者,其味甘苦。”可見邛州鄰近幾縣所產的茶葉,由驛道運往西藏和西南各地,亦深受兄弟民族歡迎。這條絲綢之路,除絲綢、茶葉外,邛窯瓷器、瓷胎竹編也是其運送之物。

眺望南絲路,空氣中仿佛布滿了絲綢。早在戰國以前,四川的織綢紡布業就已具有相當的規模,絲綢、布帛是古蜀對外貿易中最著名的貨品。1936年在阿富汗喀布爾以北考古發掘出的許多中國絲綢,正是從成都經南絲路運到南亞次大陸,然后轉手到達中亞的。

蜀錦已有兩千多年的歷史,以經向彩條和彩條添花為特色,與南京的云錦、蘇州的宋錦、廣西的壯錦一起,并稱為“中國四大名錦”。蜀錦興起于漢代,唐代以后品種日趨豐富。現今,在成都琴臺路、荷花池、春熙路上,可見眾多的絲織品,或許它們就是當初各國、各族商賈云集“少城”而追逐的特產。

當然,當年在南絲路上長期流通的重要商品還有邛杖。但遺憾的是,我們在邛崍平樂鎮看了竹海,卻沒有見到竹杖。