湖南農業產業轉型升級背景下的農業人才培養定位思考

佘儉敏,劉唐興

(湖南生物機電職業技術學院,湖南 長沙 410127 )

湖南農業在“十一五”期間取得了豐碩的成果,進入“十二五”后繼續保持了良好發展勢頭。但目前農業產業技術人才的培養速度明顯滯后于產業的發展,主要原因是農業院校培養的各類技術技能型人才數量非常有限而表現出供不應求的現象,同時少數農業專業的畢業生也存在不符合農業企業用人標準的現象。農業職業院校如何為湖南農業產業轉型升級服務,應當培養哪些方面的農業技術與農業管理人才,這些人才的規格如何,是農業職業院校需要深入思考的問題。

1 湖南現代農業產業發展的基本情況

1.1 湖南農業產業發展現狀

湖南是全國農業大省之一,種植業方面以僅占全國2.3%的耕地面積生產出占全國6%的糧食,養活了全國5%以上的人口[1],柑橘總產量近6年居全國第一;養殖業方面,生豬出欄數和淡水產品總產分別居全國第二位和第五位;湖南農業在全國農業發展格局中擁有非常重要的地位。2012年全省農業繼續獲得豐產豐收,實現了糧食總產創歷史新高,經濟作物提質增效,養殖業生產加快升級,農業產業化水平顯著提升,保持了農業農村經濟穩定發展的好勢頭。但隨著湖南工業化、城鎮化的快速推進,導致全省耕地剛性減少,農業污染問題日益凸顯,農產品質量急需提高,經常出現高產低效的現象,盡管解決以上問題是一個系統工程,但根本的出路在于加快轉變湖南現代農業的發展方式。

1.2 湖南農業產業轉型升級的突出特點

1.2.1 農業龍頭企業迅速發展,農業產業集群開始涌現[2]2011年湖南省確定重點打造糧食、畜禽、果蔬加工3大千億產業的目標,將催生千家以上省級以上龍頭企業,即高科技農業產業集群,到2012年,湖南省擁有省級以上農業產業化龍頭企業總數達到429家,其中國家重點龍頭企業47家、省級龍頭企業382家,特別是糧食、畜禽、果蔬3大主導產業,省級以上龍頭企業223家,占總數的52%。隨著農業產業化進程的不斷加快,新增企業將提供200~300萬個就業崗位,其中的技術與管理人才按企業目前10%左右的標準配備,需要增加20~30萬名技術與經營人才。

1.2.2 農業功能不斷拓展,農業產業急需復合型人才 農業產業的集群化發展,以工業化理念經營農業、以企業化方式管理農業己成為現代農業發展新趨勢。農業由傳統的第一產業向一二三產業融合發展,產業鏈縱向朝產前、產后延伸,橫向朝生態休閑及文化教育服務功能拓展。因而,現代農業對人才的類型與要求發生了根本的變化,從單一的技術型人才轉向技術、管理、服務復合型人才需求,從面向產中轉向產前、產中、產后的產業鏈人才需求。這些人才將主要從事良種工程、生產基地管理、綠色環保的農產品加工、農業物流等4個方面,細化為專業或工作領域則包括作物良種的選育與示范推廣、畜禽良種的選育與示范推廣、規模化植物保護技術、作物產地環境監測技術、畜禽健康養殖技術、農產品(食品)檢測技術、農業貿易等。

1.2.3 新型農業經營主體不斷壯大,新型職業農民急需培養 新農村建設存在農業經營“后繼無人”的新挑戰,而解決“后繼無人”的關鍵在于新型經營模式的突破,省農業廳提出:湖南農業要實現轉型升級,必須突破現有生產關系的束縛,必須要有新思路、新方法、新舉措;鼓勵支持新型經營主體發展,探索改進現代農業生產經營關系、符合現代農業發展要求、符合百姓利益需求的新型農業生產經營模式,為農業發展注入新的活力,推動湖南農業做大做強。繼農業生產合作社、家庭農場、休閑農莊邁入迅速發展軌道后,農村的“糧食銀行”、“六代一包”公司受到農民朋友的歡迎,因此了解一定的農業產中技術、特別善于經營策劃的復合型農業人才與新型職業農民將成為農業發展的生力軍。

2 湖南農業產業人力資源領域存在的突出問題

2.1 農業技術人員的補充速度滯后于現代農業產業化發展進程

據統計,2006年湖南省共有農業專業技術人員4.0萬人[3],2011年增加到6.2萬人,農業科技人員在總人口中的比例接近萬分之九,農業科技人員的年凈增量在4000~5000人左右,縱向比較看,湖南省在農業專業技術人員的培養方面取得了顯著成績,但是,發達國家農業科技人員的比例已達到萬分之三十至四十,按照到2015年湖南省農業專業技術人員在總人口的比例達到萬分之十五的標準測算(全省按總人口7000萬測算)[3],2015年全省農業專業技術人員應達到10萬人,缺口將近1.5萬人,農業人才數量不足的問題已成為制約湖南農業產業發展的關鍵因素。

2.2 現有農業專業技術人員隊伍結構不適應現代農業發展的需要

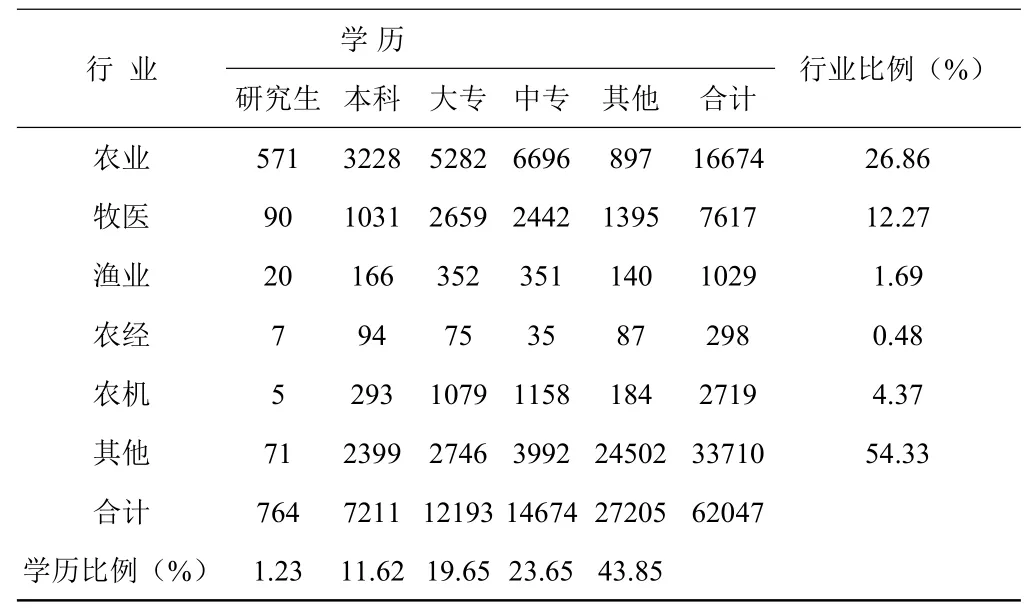

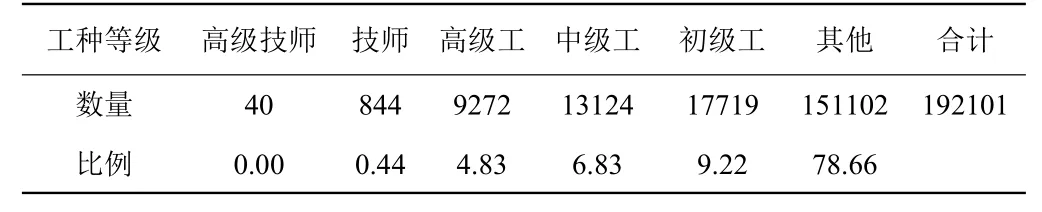

湖南現有農業專業技術人員隊伍中,學歷層次存在顯著偏低的不合理現象(表1),如全省農業系統國有單位本科以上學歷的技術人員只占12.85%,大專以上學歷只占32.5%,同等學歷或其他經歷的專業技術人員比例達到43.85%,比例嚴重偏高,這種學歷結構與發展現代農業很不相稱;同樣,在全省農業系統工人隊伍中,高技術含量的工種比例亦嚴重偏低(表2):如全省農業系統工人隊伍192101人,技師以上人員只占0.45%以上,高級工以上技術工人僅為4.83%,中級工以上只占11.91%,說明湖南省農業系統技術工人的技術等級含金量顯著偏低。

上述情況表明:目前湖南農業技術人員的數量和質量,與打造農業強省的目標不相適應,與現代農業產業的轉型升級不相適應。需要各級政府從政策、投入等多方面進行支持,逐步解決農業類專業人才培養數量不足與吸納畢業生進入農技隊伍就業的問題;對于農業院校,則要加強專業與產業對接、加強師資隊伍建設,打造專業特色,提高農業技術人才的培養質量。

表1 湖南農業系統國有單位專業技術人員學歷構成情況(2011年,單位:人)Table 1 The professionals’educational background structure of agricultural state-owned units in Hunan(2011,unit:person)

表2 湖南省農業系統國有單位工人數量及工種分布情況(2011年,單位:人)Table 2 The worker number and profession distribution of agricultural state-owned units in Hunan(2011,unit:pesson)

3 應對農業產業轉型升級,農業類人才培養目標的定位調整

3.1 樹立“崇尚一技之長、不唯學歷憑能力”的人才觀

近幾十年的高等教育的傳統觀念總認為高等教育(包括高等職業教育)培養的是高級專門人才,把高技能的勞動者排斥在高級專門人才以外[4],因此致使目前許多高職學院培養的畢業生中相當一部分總沉不下,不愿到農村從事技術或經營管理工作;實際的情況是農業院校培養的三分之一以上的農業類專業畢業生,均在縣級或縣級以下的企事業單位工作,所以,我們必須及時轉變這種觀念,形成“技術工人”、“職業農民”也是人才的觀點,這樣有利于引導大學畢業生樹立正確的就業觀,鼓勵大部分農業類專業大學畢業生到廣大農村和農業企事業單位工作。

3.2 準確定位人才培養定位目標下沉

目前現代農業技術崗位的人才培養不足與就業不暢,不僅與人們的觀念和國家的相關政策原因有關,同時也與農業院校沒有系統、深入研究區域農業產業發展和新農村建設的需要,繼續傳承過時的人才觀念,人才培養目標與規格定位不準,與實際需要不適應有關,往往出現部分農業院校農業專業品牌不亮不響的結果。建議明確農業院校特別是中高職農業專業的培養規格適度下沉,研究生培養開發型人才,本科培養應用技術型人才;高職(大專)培養高素質技術技能型人才,中職培養良好素質的操作技能型人才。

3.3 人才能力培養綜合化

隨著農業科技的迅速發展,農業的產中技術主要以物化技術、成規模的機械化技術占多數成分,原來設想學農業類專業只認為是學農業技術的觀念需要轉變,現代的農科大學生的培養,應當順應新農村建設的需要,在了解一定的農業技術之外,加強計算機網絡、村鎮規劃、宣傳與策劃、農業貿易、成本核算等方面知識和能力的培養,成為新農村建設需要的復合型人才。

3.4 人才培養規格培養多樣化

因材施教實行多規格培養,著力解決部分農科畢業生中存在“高級專門人才不高”或“高職不高”的現象。據部分農業企業人事部門反映:企業招聘檢測技術崗位人員時,很少看到能夠熟練操作整個檢測流程的農科畢業生;招聘良種的營銷人員,經常存在被農民“問倒”的現象,究其根源,均出于“一個模子”培養的原因。建議農業院校加快采取“分流培養”(即本科二年級結束后進入確定的技術崗位進行培養,中高職一年級結束后進入確定的1~2個技術工種進行培養)、“地域培養”(即根據不同地區企業的需要確定培養內容)、“學徒制培養”(即導師制度,導師根據聯系企業的需要進行對應崗位培養)等措施,才能達到培養規格的要求。這是農科類專業與工科類等專業的一個顯著區別,因為農業生產受到動植物生命體、氣候、地域、經濟發展水平等多方面影響。

[1] 周棟良.湖南兩型農業建設及縱深推進戰略思考[J].湖南社會科學,2011,(3):122-125.

[2] 許 烜.湖南農業產業集群的現狀及發展對策[J].農村經濟與科技,2011,22(10):81-83.

[3] 佘儉敏.湖南農業基層專業技術人才培養探析[J].湖南農業大學學報(社會科學版),2009,10(2):59-62,71.

[4] 謝 湘.未來十年四成大學畢業生進入藍領崗位[N].中國青年報,2013-10-14(11).