山東省城市化與產業結構演進相關研究

王 信 劉亞運 萬亞晨

(1.天津商業大學經濟學院,天津300134;2.天津財經大學理工學院,天津300204)

一、引言

城市化又被稱為城鎮化或都市化。不同的學者從不同的方向、不同的學科給出了不同的定義。一般來說,城鎮化是指一個地區由農業為重的傳統農村社會向以工業和第三產業為重的現代城市社會逐漸轉變的演變歷程。例如,農業人口轉變為非農業人口、農業活動轉變為非農業活動等。城市化可以發揮聚集效應、規模效應、知識外溢和信息科技外溢等效應,促進產業結構優化以及區域經濟發展。與此同時,產業結構和就業結構會因需求和技術的變動而變動,而經濟增長往往是需求變化和技術進步的主要因素,從而使得人口向城市流動,第二、第三產業集聚于城市,最后促進城市化進程的發展。李培祥和李誠固(2003)等學者認為在城市化的初級階段(即城市化率30%以下),第一產業處于主導地位,此時經濟發展較慢;在城市化的中級階段(即城市化率30% ~70%之間),第二產業處于主導地位,此時經濟發展較快;在城市化的高級階段(即城市化率70%以上),第三產業處于主導地位,此時經濟發展較慢。由此看來,明確一國或地區的城市化水平以及產業結構的狀況對于該國或地區經濟發展有著重要的現實意義。

山東省作為我國農業和人口大省,正快速向工業化大省前進。在工業化的過程中,城市化發展和產業結構優化升級之間有著自身特點。本文通過對山東省1980—2011年的經濟數據進行分析,探究該省城市化發展與產業結構演進的關系。

二、山東省城市化與產業結構現狀分析

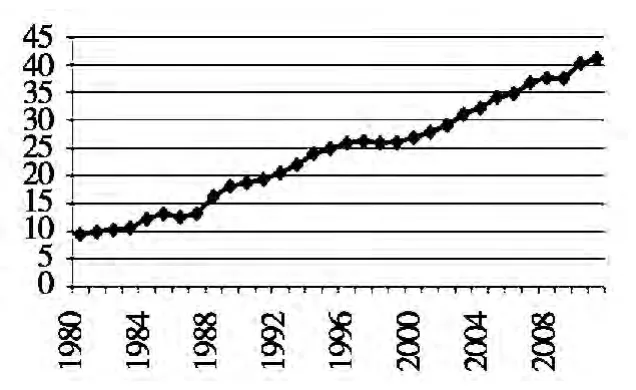

(一)城市化的發展趨勢

據研究表明,1980—2012年山東省城市化水平呈上升趨勢(見圖1)。1980年山東省非農業人口僅為692萬人,城市化率為9.47%,2011年非農業人口增加至3945萬人,城市化率提高到42.13%,非農業人口增加了5.7倍之多,城市化率增長了32.66個百分點,年均增長率達到了5.1%,高于同期全國水平的3.2%。但是山東省的城市化率仍然低于全國的平均水平,較低的城市化率意味著大量的剩余勞動力在農村,從而造成勞動力資源的浪費,同時阻礙社會生產率的提高和經濟發展。

從城市化發展階段上看,山東省城市化在2002年及以前為初級階段,此時城市化率較低,在30%以下。在2003年達到了中級水平,城市化率為31.10%,2003年以后城市化率均在30%以后,并保持穩定增長。但山東省城市化水平仍落后于全國城市化發展速度,1996年全國城市化達到了中級水平,2011年已超過50%,處于較高水平,而山東省城市化水平有待進一步提高。

(二)產業結構的演化趨勢

1980—2012年山東省的第一產業所占比重快速下降,第二、第三產業總體呈上升態勢,并且第二產業所占比重始終高于第三產業所占的比重(見圖2)。1980年第一產業比重為36.4%,2011年降為8.8%,下降了27.6個百分點;第二產業由1980年的50.0%,增加為2012年的52.9%,上升了2.9個百分點;第三產業由1980年的13.6%上升到2012年的39.9%,上升了26.3個百分點。

圖1 山東城市化發展變化趨勢

圖2 山東三次產業對比趨勢

三、實證分析

(一)變量的選取及數據說明

本文使用山東省非農業人口與總人口的比值作為反映城市化水平的指標,用URB表示;用第一、第二、第三產業的產值與總產值的比值作為三次產業的指標代表,分別用ls1、ls2和ls3表示。鑒于數據的可得性和可利用性,本文以1980—2011年的數據為樣本,數據均來源于《中國統計年鑒2012》《山東統計年鑒2012》。

為消除異方差和減輕數據波動幅度,在實證前對數據進行對數處理,在符號前加Ln表示,分別為lnURB、lnls1、lnls2和lnls3,數據對數化不改變數據原有的性質和關系。

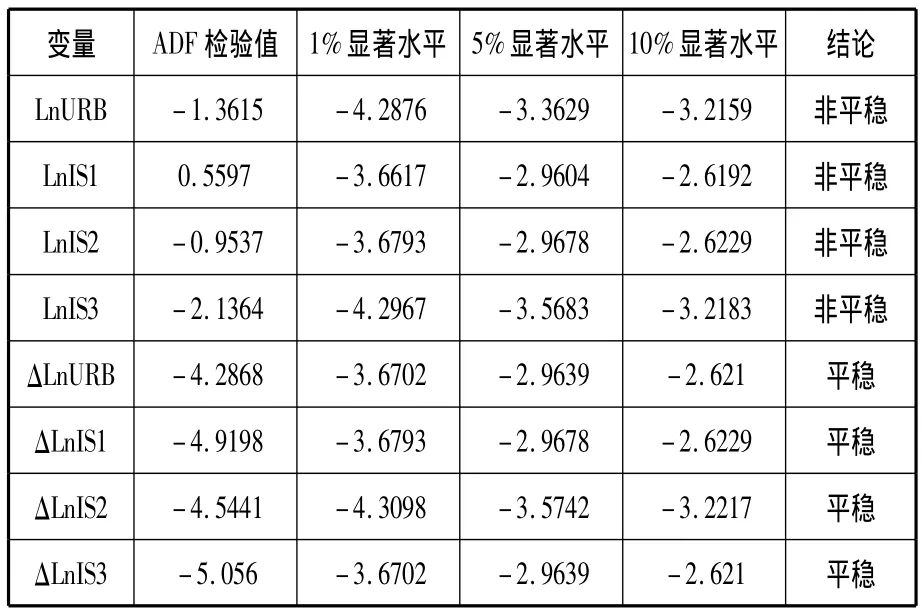

(二)單位根檢驗

表1

對經濟數據的時間序列進行回歸分析前,對其進行單位根檢驗來識別序列的平穩性,防止產生“虛假回歸”現象。本文使用ADF檢驗法。檢驗結果見表1。

由表1分析得出,變量lnURB、lnls1、lnls2和lnls3在一階差分之后,ADF值均小于1%顯著水平下的臨界值。所以,可以認為四者的一階差分序列不存在單位根,四者皆為一階單整序列 ()I 1過程。

(三)協整檢驗

由單位根檢驗結果可以得出 lnURB、lnls1、lnls2和lnls3均為1階單整的序列,為了確定變量的協整關系,需進行協整檢驗。

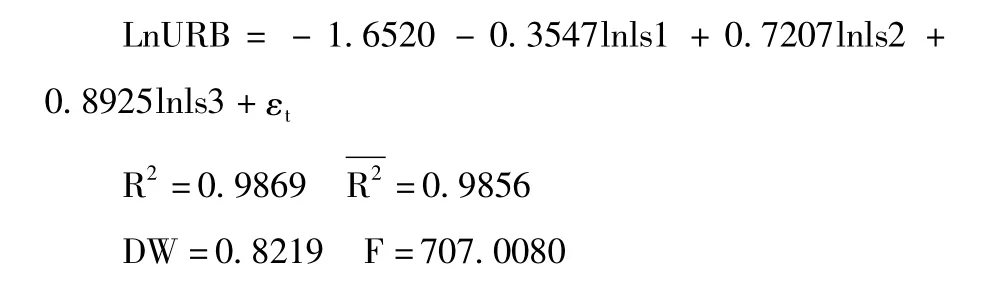

第一步,使用普通最小二乘法(OLS)估計模型,得到:

由此可知,協整方程擬合優度為0.9869,T統計量表現顯著,協整結果可信度較高。由協整方程可知,第一產業對城市化的貢獻率-0.3547,是負值,這意味著第一產業的發展會輕微抑制城市化水平的提高。第二、三產業對城市化的貢獻率為正數,分別為0.7207和0.8925,說明第二、三產業的發展有利于促進城市化水平,且促進水平較大。

第二步,接著對殘差序列進行單位根檢驗。檢驗的結果如表2所示。由于ADF檢驗值均小于1%、5%和10%的臨界值,即殘差是平穩的。說明lnURB與lnls1、lnls2和lnls3三變量之間是協整的,即城市化與第一、第二、第三產業之間具有長期穩定的關系。

表2

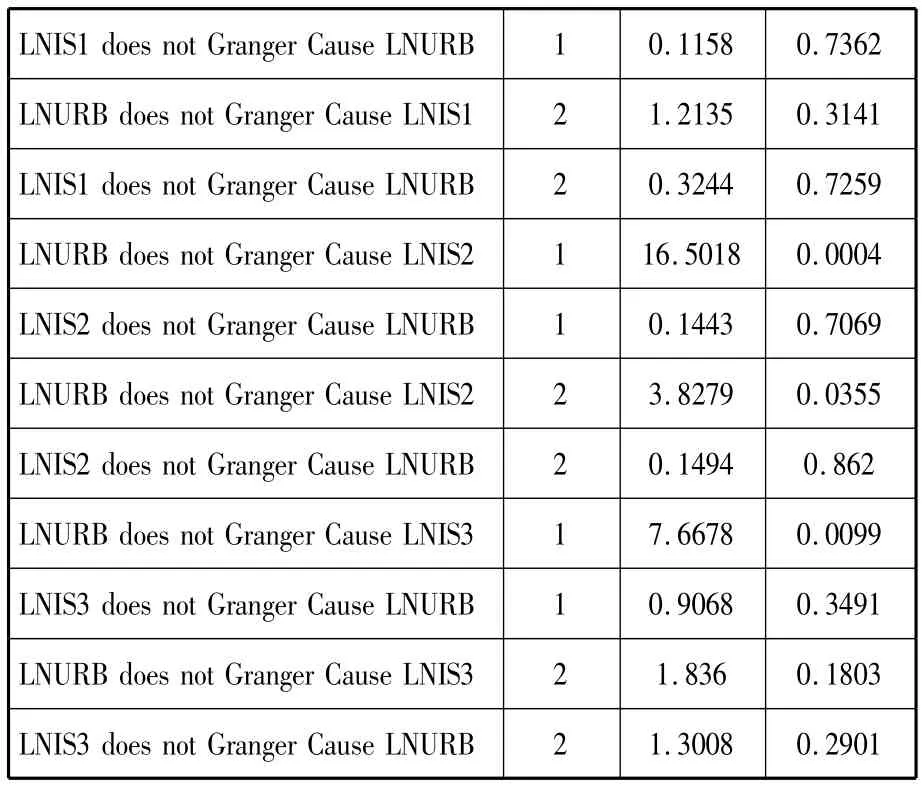

(四)Granger因果關系檢驗

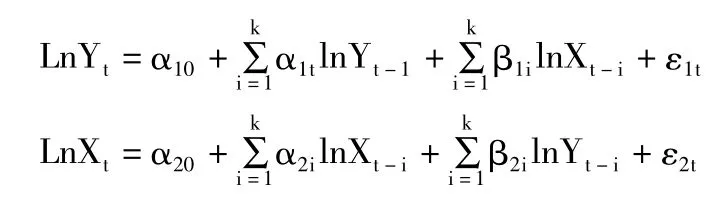

利用協整檢驗我們已經證明了各變量之間存在長期均衡的關系,接著將通過格蘭杰因果關系檢驗lnURB分別與lnls1、lnls2和lnls3之間是否存在因果關系。該檢驗一般的回歸方程為:

上方程中各變量的下標t表示時間,k代表變量最大滯后長度,εt表示隨機誤差項。根據上方程分別建立lnURB與lnls1、lnls2和lnls3之間的因果關系模型,檢驗結果見表3。

表3

LNIS1 does not Granger Cause LNURB 1 0.1158 0.7362 LNURB does not Granger Cause LNIS1 2 1.2135 0.3141 LNIS1 does not Granger Cause LNURB 2 0.3244 0.7259 LNURB does not Granger Cause LNIS2 1 16.5018 0.0004 LNIS2 does not Granger Cause LNURB 1 0.1443 0.7069 LNURB does not Granger Cause LNIS2 2 3.8279 0.0355 LNIS2 does not Granger Cause LNURB 2 0.1494 0.862 LNURB does not Granger Cause LNIS3 1 7.6678 0.0099 LNIS3 does not Granger Cause LNURB 1 0.9068 0.3491 LNURB does not Granger Cause LNIS3 2 1.836 0.1803 LNIS3 does not Granger Cause LNURB 2 1.3008 0.2901

通過表3的檢驗結果可以得出,在滯后1期時,“城市化不是第一產業格蘭杰原因”的概率小于5%,所以拒絕原假設,即認為城市化是第一產業的格蘭杰的原因。在滯后1期時,“城市化不是第二產業的格蘭杰原因”的概率小于1%,滯后2期時該概率小于5%,說明城市化是第二產業的格蘭杰原因。在滯后1期時,“城市化也不是第三產業的格蘭杰原因”的概率小于1%,在滯后2期該概率大于10%,說明在短期內山東省的城市化能夠促進第三產業的發展,但在長期促進作用不顯著。

綜合來看,城市化是三次產業的格蘭杰原因,即城市化發展對產業結構具有推動作用,而產業結構對城市化也能起到一定的推動作用,但作用不明顯。所以,城市化與產業結構具有單項因果關系。

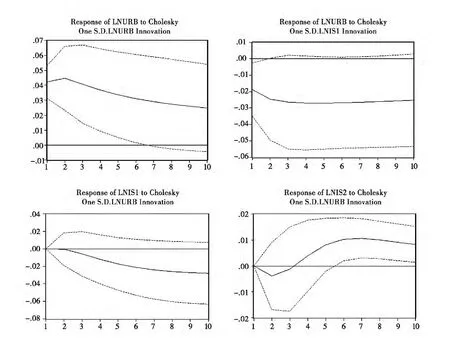

(五)脈沖響應函數

為了反映lnURB與lnls1、lnls2、lnls3之間的動態影響,本文使用脈沖響應函數,用來測量自隨機擾動項的一個標準差沖擊對lnURB、lnls1、lnls2和lnls3當前的值和未來的值影響軌跡。所以,將脈沖響應函數追蹤期設置為10,得到脈沖響應函數曲線見圖3,橫軸表示追蹤期,縱軸表示響應程度。

圖3 城市化與三次產業之間的脈沖響應函數

從圖3可知,lnURB對自身一個標準差沖擊立即做出正向響應,第1期響應大約為4.2,之后響應程度逐漸增強并在第2期達到最大,第2期以后程度逐漸減弱,這表明城市化水平對自身起到的推動效應在開始較強之后又逐漸減弱。lnURB對lnls1的沖擊立即做出了響應且為負向,之后響應程度逐漸加強,在3期以后程度趨于平緩保持在-2.2左右,這表明第一產業的發展會抑制城市化的發展。lnURB對lnls2的沖擊也立即做出了響應且為正向的(2.0),在第2期達到最大,之后響應程度逐漸變小,說明第二產業的發展對城市化有明顯的推動作用。lnURB對lnls3的沖擊并沒有馬上做出響應,而且在第2期響應達到最大且為負向。這說明城市化會不利于第一產業發展,能推動第二、三產業水平的提升。

總體看來,第一產業比重變動對城市化具有負效應,第二產業比重變動對城市化具有持久的正效應,第三產業比重的變化對城市化開始具有負效應,之后一直為正效應。城市化對第一產業具有長期的負效應,對第二產業短期具有負效應長期為正效應,對第三產業具有持續的正效應。表明第一產業發展不利于城市化的進程,第二、三產業對城市化水平具有很強的促進作用;城市化的發展長期會限制第一產業的發展,促進第二、第三產業水平的提升。

四、結論及建議

(一)結論

第一,山東省產業體系已基本建立,產業結構日趨合理。從發達國家的經驗來看,產業結構的演變一般經歷四個階段:一、二、三結構,二、一、三結構,二、三、一結構,三、二、一結構。改革開放以來,山東省進入產業結構演進的第二階段,即“二、一、三”結構,20世紀90年代以后演進至“二、三、一”結構,并且大有向最高階段(三、二、一結構)發展的趨勢。第二,城市化對產業結構具有明顯的促進作用。山東省的城市化通過聚集效應和規模效應,吸引了大量的生產要素,包括勞動力、資金、知識、技術以及先進的國外管理經驗等,這些極大地推動了工業和服務業生產效率的提高和規模擴大。第三,產業結構對城市化的促進作用不甚明顯。第二產業作為拉動山東省城市化發展的主導產業,其推動力度不夠。由格蘭杰因果檢驗得知,三次產業均不是城市化的格蘭杰原因,而脈沖響應函數表明三次產業對城市化有一定的推動作用。這表明二、三產業從第一產業吸納勞動力能力有待提升。

(二)建議

第一,提升非農產業吸納勞動力的水平,為城市化提供強大的動力。要充分利用山東省勞動力富足的有利條件,適度發展勞動密集型的產業,增強吸納勞動力的能力。第二,加大改革開放力度,提升產業結構調整和升級的能力。要積極引進國外資金、技術、先進的管理經驗等大力發展第三產業,加快構建現代產業體系,充分發揮中心城市的輻射帶動作用,加快城市化步伐。第三,加快制度創新。在傳統戶籍制度下,農業人口流入城市,但在就業、教育、醫療等方面都受到歧視,不能得到正常的市民待遇。戶籍制度的限制使得農業人口向城市轉移面臨極大的困難,阻礙了城市化的進程,因此,應加快推進戶籍制度改革。

[1] 李培祥,李誠固.區域產業結構演變與城市化時序階段分析[J] .經濟問題,2003(1):4 -6.

[2] 陳可嘉,臧永生,李成.福建省產業結構演進對城市化的動態影響[J] .城市問題,2012(12):58 -62.

[3] 陳立俊,王克強.中國城市化發展與產業結構關系的實證分析[J] .中國人口·資源與環境,2010(3).

[4] 劉艷軍,李誠固,孫迪.東北地區產業結構升級城市化響應的歷史路徑及其驅動因素分析[J] .城市發展研究,2006,13(6):58 -64.

——山東省濟寧市老年大學之歌