北京市房山區保健食品市場概況和風險來源調查與分析

■文 孫紅利 齊東梅 王江賀

北京市房山區食品藥品監督管理局

隨著保健食品市場的迅速發展,保健食品問題日益突顯,其市場風險形態和來源也漸趨復雜化和多樣化,因此,分析掌握保健食品市場特點和規律在當前也變得尤為重要。筆者以市場突出特點和風險來源為著眼點,以房山區保健食品經營企業為調查對象開展問卷調查及訪談,并利用“北京市保健食品電子監管系統”以及房山區食品藥品監督管理局“保健食品化妝品監管信息系統”收集整理房山區保健食品經營企業相關信息,經調研分析后形成此文,以期為實施保健食品流通環節科學監管提供數據支持和依據。

1 企業類型與分布

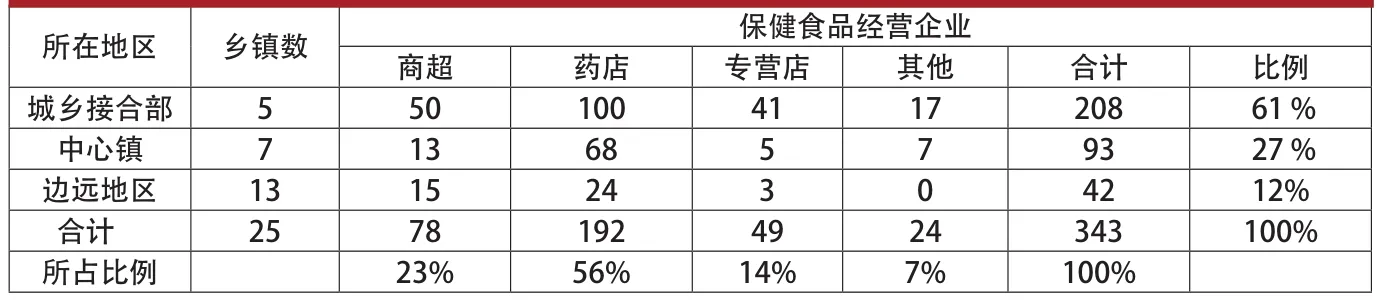

北京市房山區下轄25個鄉鎮、街道、地區辦事處,現有持證保健食品經營企業343家。其中,商超78家,兼營藥店192家,專賣店49家,其他類24家。343家保健食品經營企業的類型和分布情況見附表1。

附表1 房山區保健食品經營企業分布表

如附表1所示,房山區保健食品經營企業的類型以兼營藥店為主,其次為商超類,專營店和其他類型相對較少,分別占轄區保健經營企業的56% 、23%、14%和7%。保健食品經營企業在25個鄉鎮街道分布極不均勻,主要分布在拱辰、西潞、城關、竇店、長陽等5個經濟較發達的城鄉接合部,約占轄區全部保健食品經營企業的61%, 在7個中心鎮的分布較少,約占總數的27%,而在13個邊遠地區鄉鎮僅有12%。

2 產品分布情況

2.1 產品功能類別分布

對市場在售的保健食品品種進行統計,房山區市場在售保健食品共782種。其中,營養補充劑類保健食品有228種,占品種總數的29%,功能類保健食品有554種,占品種總數的71%。554種功能類保健食品共涉及25種保健功能,其中占據前7位的保健功能分別為,增強免疫力類191種,輔助降血脂類77種,緩解體力疲勞類59種,潤腸通便類36種,減肥類32種,輔助降血糖類28種,改善睡眠類27種,此7類保健食品約占全部在售品種的58%,約占在售功能類保健食品的81%。

2.2 產品來源分布

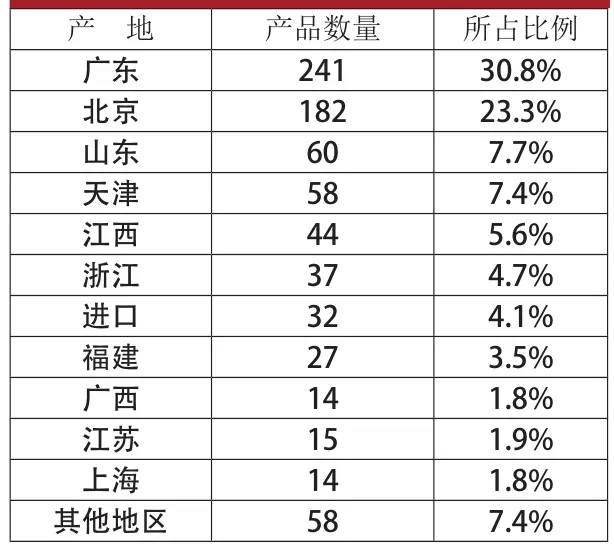

對房山區市場在售的782種保健食品的來源進行統計,產品的產地涉及國內24個省份,主要來源為華北、華南和華東經濟較發達地區,其中廣東241種,北京182種,山東60種,天津58種,江西44種,浙江37種,福建27種,此外,還有32種產品來源為進口。產自廣西、江蘇和上海的產品接近2%,來自其余14個省份的產品較少,合計約占7.4%,產品來源的具體分布情況見附表2。

2.3 產品價格分布

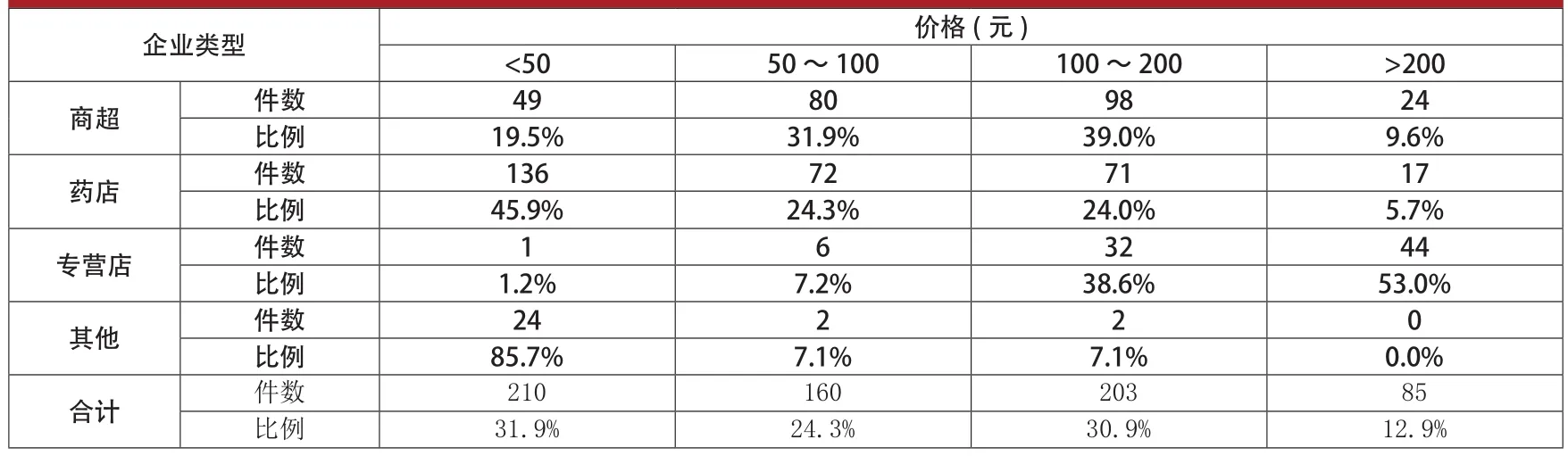

從房山區四類保健食品經營企業中,分別選取市場份額較大、品種較多的保健食品經營企業,對其所經營產品的價格進行統計分析,以便較全面掌握轄區保健食品價格分布情況。累計調查轄區在售保健食品658件,其中包括商超經營品種251件,藥店兼營品種296件,品牌專營店品種83件,其他類企業銷售品種28件。

由附表3可見,從總體來看,房山區市場在售保健食品的價格以中低檔為主,價格低于50元的保健食品市場分布率最高,占調查總數的31.9%,價格在100~200元之間的保健食品僅次其后,占總數的30.9%,50~100元產品分布率位居第三,約占總數的24.3%,價格高于200元的保健食品市場分布率相對較低,約占總數的12.9%。

就不同類型保健食品經營企業而言,商超類企業經營產品以100~200元和50~100元的中檔保健食品為主,分別約占其經營產品總數的39.0%和31.9%;藥店經營產品以低于50元產品為主,約占其經營產品總數的45.9%;專營店經營產品以高檔保健食品為主,價格大于200元的產品約占其經營產品總數的53.0%;其他類企業所經營產品以價格小于50元的低端產品為主,該價格區間產品約占其經營產品總數的85.7%。

附表2 房山區市場在售保健食品來源分布情況

3 保健食品市場風險來源

3.1 保健食品市場供貨渠道

為準確掌握房山區保健食品市場供貨渠道整體情況,按四類經營企業的構成比例,從轄區經營企業中選取有代表性的企業202家,對其進貨渠道進行調查。

經調查發現,藥店以藥品批發企業和總部配送為主;商超內產品來源分為兩種情況,其一是本店賣場產品均由總部統一配送,其二是外租柜臺產品來源較多,品牌產品由廠家和代理商供貨,部分柜臺產品購自保健品批發市場。專營店產品渠道單一,基本為廠家直供。其他類企業主要為雜貨店和商貿公司,其產品來源包括藥品批發企業、代理商和廠家。總體而言,房山區保健食品供貨渠道以藥品批發企業和總部統一配送為主,分別占受調查企業的42.1%和36.1%。有少數企業自風險較大的保健品批發市場購進產品,約占受調查企業的5%,主要涉及部分商場外租柜臺和藥店,可作為風險薄弱環節加強監管。

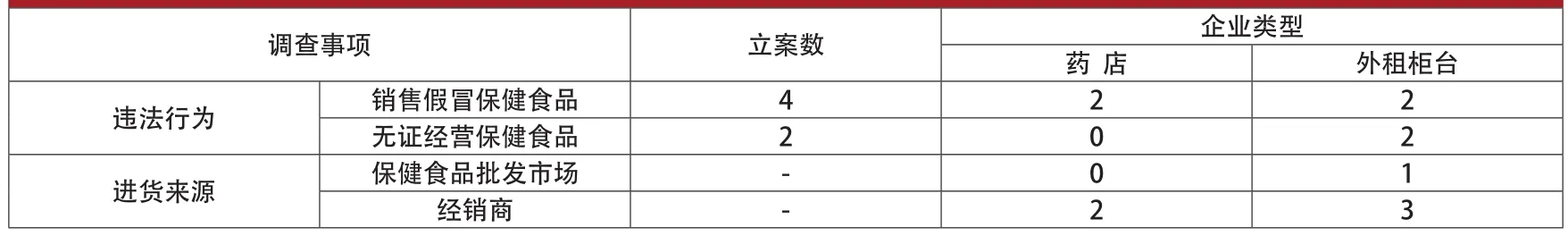

3.2 保健食品立案查處情況

2012年以來,房山區針對經營環節的保健食品違法行為立案查處6起,其中就無證經營保健食品行為立案2起,就銷售假冒保健食品行為立案4起,詳見附表4。被處罰企業中,4家為商超外租柜臺,2家為藥店。對6家企業的供貨渠道進行調查,其中一家外租柜臺的產品來源為保健品批發市場,其余5家為中間經銷商供貨。查處產品的類別包括:減肥類、調節免疫力類和抗疲勞類三類保健食品。

4. 風險分析與討論

4.1從保健食品市場結構分析監管風險

房山區保健食品經營企業分布呈現出兩個特點,一是類型集中,即企業經營類型以商超、藥店為主;二是分布集中,主要分布在拱辰、西潞街道等5個人口密集區。根據轄區保健食品市場結構特點,可以看出,分布于人口密集區的商超和藥店是房山區的主流經營企業。此外,從近兩年立案查處的7起案例來看,外租柜臺和藥店分別涉及4家和2家,分布占據總比例66.7%和33.3%,可見商超外租柜臺和城鄉接合部的藥店的問題同其他類型企業相比更為突出。由此可見,位于人口密集區的藥店以及外租柜臺的監管風險較大,應作為重點監管對象,對其實行差異化監管。

4.2 從產品分布特點分析監管重點

從產品分布情況來看,房山區市場在售保健食品具有三個特點:一是產品功能類別集中,營養補充劑類產品占據較大比例,功能類產品中以調節免疫力、輔助降血脂、緩解體力疲勞類、潤腸通便類、減肥類、輔助降血糖類和改善睡眠類為主,這與保健食品注冊申報功能情況一致,也說明我國保健食品存在結構不合理、低水平重復的問題;二是產品產地集中,產自廣東、北京、山東、天津、浙江、江西等地的產品占據市場的87.1%,這與注冊申報情況一致,保健食品申報和生產仍以經濟較發達地區為主;三是中低檔價格產品集中,單價200元以下產品在商超、藥店、其他類企業占據主導地位,可見京郊地區保健食品消費水平相對較低,中低檔產品為市場主流產品。

對房山區市場的產品因素和被查處企業所售產品情況進行綜合分析,可以從中找出產品因素與監管的相關性,為京郊地區保健食品流通環節監管工作提供思路,即在監管中重點關注市場占有率較高的中低檔保健食品,特別是加強對調節免疫力、輔助降血脂、緩解體力疲勞類、潤腸通便類和減肥類產品的監管。

4.3 從市場供貨渠道分析風險來源

4.3.1 保健食品批發市場和中間經銷商成為非法產品的主要來源

從國家食品藥品監督管理總局在打擊保健食品“四非”行動期間的暗訪情況來看,保健食品批發市場所售產品包裝標簽說明書混亂、違法宣傳問題突出、非保健食品冒充保健食品等問題十分嚴重。從案件查辦情況來看, 4件假冒保健食品中,1件來自十里河批發市場,3件來自經銷商。由此可見,以“保健品批發市場”、“經銷商”為代表的保健食品中轉環節,已成為各類不法產品的主要來源,也是當前保健食品流通環節的最大風險所在,應作為保健食品流通環節的重點,加強對該類供貨商及其供應產品的監管。

4.3.2 保健食品供貨渠道監管難度大

當前,假冒保健食品等非法產品主要通過“經銷商”和保健食品批發市場進入銷售終端。批發市場魚龍混雜、商戶集中、產品多樣,一直以來都是保健食品監管領域的難點,而“經銷商”也因其具有隱蔽性,從而成為監管盲區。盡管監管部門不斷加大保健食品批發市場監管力度,但由于監管力量薄弱,違法產品在不久后又“死灰復燃”,重新流入中間供貨渠道。

4.4 從立案查處情況分析企業風險防范水平

對案件情況和供貨渠道進行分析,可以看出,保健食品經營企業缺乏風險防范意識。雖然監管人員多次強調正規渠道購進產品的重要性,但仍有部分企業沒有充分認識到當前保健食品在供貨渠道方面安全形勢嚴峻,對保健食品供貨渠道的選擇不夠規范,在進貨環節把關不嚴,對所選擇供貨方資質票據索取和產品驗收工作重視不夠,導致問題產品進入市場。

附表3 房山區保健食品價格分布情況

附表4 2012~2013年房山區保健食品立案查處情況

5 建議

5.1 建立產品供應渠道“一條鏈”式協調監管機制

產品供應渠道作為保健食品行業“生產”與“消費”兩個終端的中間紐帶,有著突出的重要性。供應渠道的安全可靠、規范嚴格既能阻止假冒偽劣、有毒有害產品的擴散,也能抑制違法分子活動空間,更有利于整個保健食品行業的規范化水平提升。由于保健食品市場供貨渠道多樣,且區域跨度較大,因而監管受到一定制約,建議設立跨區域聯合檢查機制,集中力量對保健食品批發市場、經銷商等供貨渠道進行“一條鏈”式全面排查,排除風險和安全隱患。

5.2 合理部署監管資源,實施差異化監管

面對龐大的市場和有限的監管力量,有必要依據風險情況,合理安排監管資源,實施重點企業差異化監管。針對經營企業分布特點,將位于繁華地區的企業納入重點監管范圍;針對企業類型,將易出問題的藥店、外租柜臺作為重點監管對象;針對產品功能類別,將增強免疫力、輔助降血脂、緩解體力疲勞、減肥類等市場占有度較高、違法添加違禁成分風險較高的產品作為重點監管品種,加大抽檢力度;針對企業供貨渠道,加強對從保健食品批發市場、經銷商購進產品的企業的監管,從渠道環節遏制問題產品進入市場。

5.3 利用信息化手段,實施生產流通環節全程監管

充分利用現代信息技術、二維碼技術,建立和完善保健食品追溯系統,將產品上游生產信息、中間渠道經銷商信息以及下游市場信息納入追溯系統,對保健食品入市的各個環節實施全程可追溯監管,確保在任意環節發現產品質量問題后,能夠快速做出反應,根據信息朝向上游生產商、中間渠道、下游經營企業三方進行風險追溯,加大對風險的監控力度。

5.4 強化宣傳培訓實效,提高企業風險意識

在當前法律法規體系不健全、難以從來源掌控產品質量安全風險的情況下,應從注重培訓實效的角度,進一步完善宣傳培訓機制,提高企業對風險的防范意識。一方面,建立保健食品經營企業行政許可“事前培訓”機制。在企業申請保健食品衛生許可時,對企業進行事前培訓,并加以考核,通過優化服務、強化培訓,使企業充分了解保健食品相關法律法規和必備知識,通過提高準入標準,確保“學法、知法、守法”的企業才能進入市場。另一方面,針對市場風險來源,開展“以案說法”宣傳活動,提高企業的風險防范意識,引導企業主觀上認識到加強防范的重要性,自覺從正規渠道購進產品,嚴把進貨驗收關口,嚴防問題產品進入市場。

5.5 完善注冊審批機制,引導市場良性發展

我國保健食品存在科技含量低、同類產品低水平重復、作用機理不清的問題,此外,保健食品審批實行單一審批制,也造成保健食品審批門檻要求低、審批資源浪費。可以借鑒發達國家在保健食品管理方面的經驗,對保健食品實行雙軌制審批,對營養補充劑類產品采取備案制,對功能型保健食品采取審批制,并提高審批標準,通過提高功能類保健食品審批門檻,鼓勵生產企業加大保健食品科研投入,提高保健食品科技含量、避免重復,增強產品的市場競爭力,從而引導市場良性發展。