永世等你

一個晴好的春日下午,我路過城里那條最古老的小巷,看見3號小院的梅太婆,坐在院門旁的柳樹下。正是柳絮飛舞時,那些已栽種了近20余年的柳樹都已成材,柳絮像雪花一樣亂飛,人人避之不及。可梅太婆穩(wěn)坐著,還戴了個老花眼鏡在看報紙。我湊上前去,婆婆手上的那張報紙竟是英文的!離開學校久了,好多英文我都記不得了,好在有圖,畫面是地震災區(qū)新建農(nóng)房,青山綠水旁,一對中年人在結婚。我仔細一看,原來說的是地震災區(qū)喪偶群眾重組家庭的事,再一看日期,是4年前的報紙。

梅太婆見我注意她,抬起頭來,忽然說:“what is yuor name?”我很驚訝,梅太婆80多歲了,在我印象中一直都瘋瘋癲癲的。怎么今天像換了個人?職業(yè)敏感讓我再次覺得梅太婆的故事肯定很精彩。我忙對她說我是記者,她說記者好啊,敢直言真話,敢打抱不平。我笑了。這時,和我同行的攝影記者對著梅太婆拍了起來,梅太婆忽然就怒了,手舞足舞蹈地吼那攝影記者:“你又要來偷我啥東西?”

對門裱畫店的柳大娘忙丟下手中活路,過來拉梅太婆坐下,指著我們溫言對她說:“你忘啦,這兩位是記者呢!前兩年,他們還聯(lián)系愛心人士看望過你呢……”柳大娘若不提,我還真忘記了那事,不過我一直還記得第一次見著梅太婆時的事。

那是幾年前一個快要過年的臘月天下午,一個采訪時結識的城管朋友打電話給我:“我們今天在街頭執(zhí)法時,又遇見幾個老是不聽招呼、以街為市的商販,沒收了一只母雞,真不好處理。不如你想個法子,把這只雞送給困難群眾過年……”我趕忙給柳大娘打電話,說了送雞一事。

那天黃昏下班后,柳大娘帶著我和城管朋友,拎著那只宰殺了的母雞,走進了小巷3號院最里面的一樓一間房里,那就是梅太婆的家。頭發(fā)花白、眼睛大大、瘦瘦小小的梅太婆正靠在那張奇特的大床邊,看電視,我注意到她看的是電影頻道,正放的是部外國電話,說的是外語,當然也打了字幕。梅太婆的屋里真亂啊,到處都是書啊報的,還有一個破舊的二胡靠在屋角,但屋里還是蠻干凈,特別是那張床,古色古香的。桌上水杯里還插著一束臘梅花,冷冷地香著。

聽柳大娘說了我們的來意,梅太婆忽然從枕下摸出個口琴,吹了一首歌,竟是舊時上海灘影視歌星周璇演唱的名曲 《天涯歌女》!雖說梅太婆口琴吹得一般,但我一聽,這個梅太婆是個有故事的人啊。 當晚,我們在柳大娘的廚房里,用高壓鍋燉爛了那只母雞,端給梅太婆吃了。天黑了,我還很想和梅太婆聊聊天,聽她講講那些古老的故事。但夜深了,柳大娘拉著我走出了梅太婆的屋。

在院里的那道古墻邊,我聽柳大娘講,她知青返城后,就見小巷三號院里多了個梅太婆。這些年,梅太婆孤身一人住在此,前些年物質(zhì)缺乏時,梅太婆還喜歡在黃昏時走出小屋,搬出兩根長條凳,聽院里的小女孩給她念小人書,也樂意拿出些零錢買些糖,請院里的小孩子吃。梅太婆年近八旬時,開始有些癡呆了,還添個怪嗜好,喜歡撿垃圾進屋,但她最喜歡撿的是書報。在她的小屋里,我的確看到過很多發(fā)黃的舊報紙,她把那些書報撕成條,粘滿她那張床,讓那床也變得面目全非了。這幾年,梅太婆吃著低保。一年有多半時間都躺在床上,是小院里的人輪流幫她買點米面菜,照顧她最多的是柳大娘。

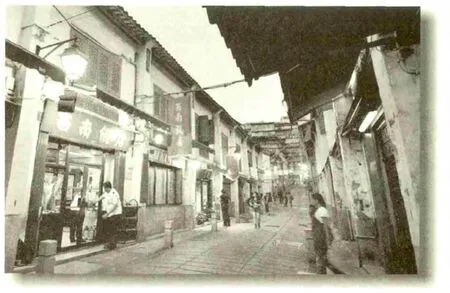

和柳大娘分手后,我獨自走在這條小巷里。商品經(jīng)濟的大潮早已席卷這條小巷,一個接一個的小院里,除了賣些女孩子喜歡的時尚衣飾外,就數(shù)小吃燒烤多。我想,梅太婆和她的那張古老大床,還有她吹奏的《天涯歌女》,可能早已不屬于這個年代了。但梅太婆的故事的確讓我好奇,心心念念的,總在想,或許能夠挖出梅太婆的故事,寫成文章多半精彩。

從那以后,我在閑暇時,更愛去那條小巷子里閑逛。那條小巷是這座城里最老且還沒被撤完的巷子,我看見巷里好幾個院里有古墻,上面嵌滿像小臉盆那么大的鵝卵石,上面長著青笞。一個接一個的小院外,有字畫裝裱店,繡莊,還有幾家古玩店,都是挨著的,旁邊還有一家茶樓。有時,我和同行采訪完,會拎著筆記本電腦去那茶樓里寫稿。發(fā)完稿后,同行去附近的盲人按摩店,她長期伏案工作,有些腰椎肩盤突出。其實我也好不到哪去,一樣頭痛頸痛,但我只要到了小巷那繡莊、裱畫店、古玩店里轉一圈,精神又來了。

裱畫店老板就是柳大娘,柳大娘胖胖的,一頭茂密的半白長直發(fā),高高地在腦后挽成發(fā)髻,常年一條藍布長圍裙穿在身(主要是方便裱畫),這讓柳大娘頗有些文藝范兒,有別于同齡大娘。柳大娘很和氣,她說這裱畫手藝是家傳,她還是個小姑娘時,政府把院里兩家地主的房子,分給她和另8戶人家居住,才進這小院時,有四進院,院大門是鐵做的,還有獅子頭,后來經(jīng)過幾次改造,成了現(xiàn)在的小院圍著的小高層樓房。國家施行改革開放政策后,柳大娘就做裱畫了。據(jù)說,裱畫手藝是他爺爺小時給地主家的兒子當陪讀時,學會的,沒想到后來竟成了子孫后代的謀生手藝。

柳大娘除了忙裱畫,還熱心地代收鄰里的水電費,是這個小院的“院長”。她見我熱衷打探小院故事,也把她所知道的都告訴我,但她對我說,可不要去打探梅太婆的事,不要惹惱她,讓她再犯病,梅太婆夠可憐的了。在這個院里,柳大娘是和梅太婆走得最近的人,但柳大娘不愿多說梅太婆的事,只記她當知青返城后,就見小院里多了個梅太婆。據(jù)說梅太婆以前就是這個院里出嫁的媳婦。既然是媳婦,那自然是有丈夫的,但現(xiàn)在活著的人,據(jù)說都沒見過梅太婆的丈夫。

這樣,我就更覺得梅太婆故事一定很出彩。我逛那條小巷更多了,也就和巷子里的人熟識了。要知道,現(xiàn)在的社區(qū),包括小巷,還是挺重視宣傳的,上頭對那些年輕點的社區(qū)干部,多有宣傳考核任務,他們知道我寫稿為生,也樂意向我提供些線索。雖說那好多線索都雞零狗碎,算不上新聞。但我還想想方設法地撰稿成文,多多少少總還是能發(fā)表些,把提供線索者的名字加在我前面。這樣,大家給我講故事的積極性更高漲些。我也樂意把一些業(yè)余時間花在這里,因為,我很喜歡的《聊齋志異》故事的得來,據(jù)說就是作家蒲松齡在家中院里設茶鋪,過路人只要向他講一個故事,就能喝到免費的好茶。創(chuàng)作小說都這樣的來自生活,更何況我們作新聞宣傳的了。一些老人家見我來小巷時間多,偶爾也給我講講那些古老故事,但我感覺可能都不如梅太婆的故事那么讓人朝思暮想。

但是,自從那次送母雞事件后,我再沒見著梅太婆,聽柳大娘說,梅太婆年事很高了,她無兒無女無親無友無人照顧,社區(qū)居委會作主,把她送進了養(yǎng)老院里。柳大娘每隔十天半月還要去看她。但她有時連柳大娘也不認識。偶爾清醒時,又對柳大娘說,她屋里的那張床要照看好。

又隔了半年,敬老院忽然打電話來,說梅太婆不見了。柳大娘挺著急,帶著街坊到處去找,還給我打電話,發(fā)動公安巡警朋友找了幾天,沒得下文。又隔了半月,省城一家救助站打來電話,說那里有個太婆自稱是我們這城里一條小巷的居民。柳大娘讓做生意的兒子開著轎車,跑到省城的救助站,我跟著去了。我們終于見著了梅太婆,她的頭發(fā)全白了,躺在床上,掉著液體,護工洗凈了梅太婆的臉,從五官看得出來,梅太婆年輕時多半是個美女。

梅太婆似乎認出我來,伸手來扯我的照像機,對我說,你能到處跑寫稿件,是個福氣事,哪里好玩的有趣的,你都能看到。以后哪里有唱歌跳舞好玩的事,你也把我叫上。她又對柳大娘說:“現(xiàn)在的女人才幸福,可以到外面做事,不像我們那個年代,一輩子都只能在自家的院里活著。但我不一樣,我年輕時,愛人帶著我去過不少地方玩過呢。”

救助站工作人員說,梅太婆有時嚷著要去城南找她的老家,找她的愛人。那一帶其實老早就拆了,找得到啥嘛。有時侯,梅太婆又說,她要去化妝,她的愛人馬上要開著軍車回來看她,接她走了。一會兒,她又說她的愛人年輕時,最愛帶她到華西壩去跳舞。

第二天,我們把梅太婆接回了她住的那間小屋。一周后,梅太婆去世了。臨終前,她對柳大娘說,要把她睡了一輩子的床送給柳大娘,千萬不要把她床下的一個鞋盒扔了。

春節(jié)前后,我們的采寫及各項事務性工作特別多。我也無暇顧及小巷和那個已離世的梅太婆。

又一個春天來臨時,我在采訪一次拍賣會時,意外地見著了柳大娘。她拍賣的物品竟然是梅太婆贈予她的那張床。眼前的這張床,早已不是當初的破敗樣,那床框四周雕龍繪鳳,泛著幽雅古意,像是個落難的公主,終于重回屬于她的家。當天,這張清末古床以高價被人拍走。柳大娘走上拍賣臺說:“這張床是我一個孤苦到老的鄰居大娘送我的,但我不忍心一人擁有這張好床。我今天來參加拍賣會,就是要把這張床的拍賣所得,全部捐贈于敬老院的建設,讓更多的老人們晚年生活會過得有尊嚴些、溫暖些。”柳大娘的感言贏得了大家的掌聲。

柳大娘走出拍賣場,從包里摸出幾張泛黃的報紙,那居然是民國時期省城的報紙。我一翻,有張報上登著一對年輕夫妻的結婚照和結婚啟事,仔細一看,照片中美麗的新娘竟是梅太婆。說梅太婆是古城名媛、留過學、擅歌舞,和照片中的男子郎才女貌,佳偶天成。后面的幾張報紙,講的是抗日戰(zhàn)爭的一些戰(zhàn)事報道,梅太婆與丈夫新婚不久,川軍出川抗日,梅太婆女中巾幗,上前線看望丈夫及其戰(zhàn)友,還采寫拍攝了一些戰(zhàn)事報道,發(fā)回后方見報,鼓勵民眾抗日。還有報道說,梅太婆的丈夫在抗戰(zhàn)最后關頭,與日軍對戰(zhàn),炮火中失蹤!天啦,梅太婆竟然有這樣的壯舉和傳奇經(jīng)歷。柳大娘對我說:“你是年輕記者,梅太婆過去受過許多不公的待遇,我不好對你多講。但是,梅太婆一個人能高壽,到老時神智不清,忘記了痛苦和思念,臨終時無病無痛地去世,也算老天有眼。”

在我的建議下,我和柳大娘等小巷居民,用拍賣那張古床的一點錢,在城里最清幽的公墓里,為梅太婆和她的丈夫購買了一處夫妻公墓,把梅太婆的骨灰和那些舊報紙同葬在一起。墓碑上,我們的攝影記者,把翻拍的那張舊報紙上的梅太婆與丈夫結婚照鐫刻其上。我讓人在石墓碑上寫著:你存在,你來過。我等你,永生永世不分離。