2012年倫敦奧運會男籃強隊無球掩護配合運用研究①

劉光同 張盼

(遵義師范學院 貴州遵義 563000)

當今籃球比賽,對抗異常激烈,攻守轉換日趨迅速,綜合性整體防守不斷加強,進攻隊員單單依靠個人能力擺脫高質量的防守,創造進攻得分機會,已經變得相當困難,所以進攻隊員常常運用無球掩護配合,力求擺脫自身防守者,移動至球場不同區域,獲得空位機會,牽制防守,從而尋覓有效的進攻時機。本文通過對2012年倫敦奧運會男籃球比賽(第二階段的交叉淘汰賽)中的無球掩護配合的運用進行統計和相關數據分析,以期能由點到面,嘗試探索無球掩護配合運用的實戰表現和特點,更好地為現代籃球運動的訓練和比賽服務。

1 2012年倫敦奧運會無球掩護配合發生時間的分析

為了更全面、準確的分析一次進攻中無球掩護配合發生時間的賽場表現、特征規律等,將24s進攻時間劃分為0~10s、10~15s、15~20s、20s以上四個進攻時間段,將每一次無球掩護配合的發生劃分在四個進攻時間段中進行統計分析,結果如表1所示。

由表1可以看出,0~10s進攻時間發生的無球掩護配合次數是309次,占總無球掩護配合次數的81.1%,是無球掩護配合發生的高頻進攻時間段,發起戰術的黃金時間;10~15s進攻時間發生的無球掩護配合次數是66次,占總無球掩護配合次數的17.3%,在此進攻時間中,隊員選擇無球掩護配合次數已經大大下降;而在15~20s、20s以上的進攻時間中,隊員幾乎不再采用無球掩護配合。透過2012年倫敦奧運會男籃無球掩護配合發生時間的統計數據來看,現代籃球世界級比賽中的0~10s進攻時間,由于緊逼肉搏式防守的壓迫、進攻節奏和速度的加快,所以隊員普遍在這一進攻時間中已經開始進行無球掩護配合,從而達到相應戰術行動的目的。

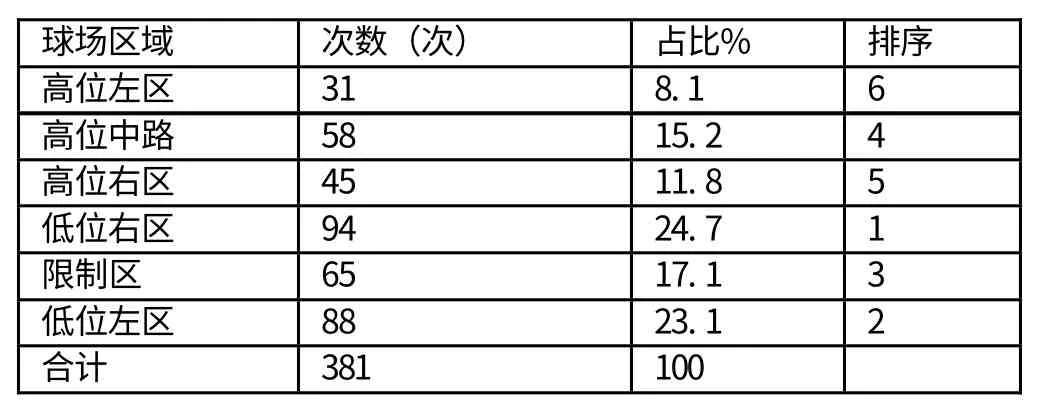

表2 2012年倫敦奧運會無球掩護配合發生區域統計表

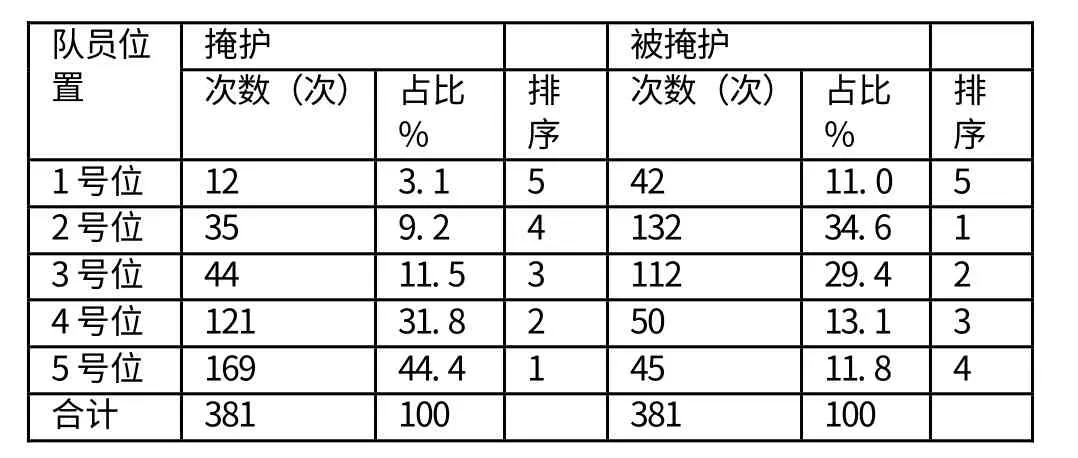

表3 2012年倫敦奧運會無球掩護配合隊員位置統計表

2 2012年倫敦奧運會無球掩護配合發生區域的分析

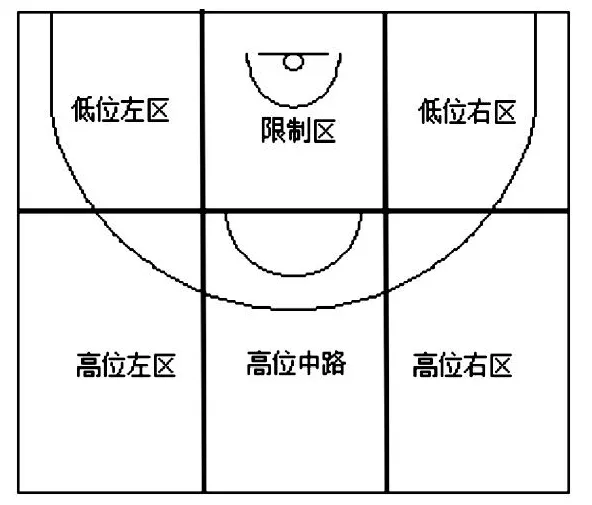

為便于統計無球掩護配合的發生區域,將進攻球隊的前場區域劃分為六個區域:高位左區、高位中路、高位右區、低位右區、限制區、低位左區(如圖1所示),統計結果如表2所示。

由表2可以看到,無球掩護配合發生的區域相對分散和平衡,“一家獨大”的無球掩護區域已經不再存在。其中高位中路、低位右區、限制區、低位左區是相對頻繁進行無球掩護配合的區域,分別發生58次、94次、65次、88次,各占15.2%、24.7%、17.1%、23.1%。通過觀察2012年倫敦奧運會籃球比賽錄像視頻,發現控球后衛帶球進入前場后,一般推進至高位左區或高位右區附近,從兩翼發動相關戰術行動,這樣就留給其他進攻隊員在高位中路、低位右區、限制區和低位左區較大的進攻空間,從而有利于進行無球掩護等各種配合。比賽中,俄羅斯隊的得分后衛什維德頻繁在高位中路借助大前鋒基里連科的無球掩護,擺脫防守,從有球強側移動至無球弱側,然后接球從側翼發動進攻,而掩護隊員基里連科憑借著出色的步法和中遠投能力,多是選擇向外彈出而不是向內切入。

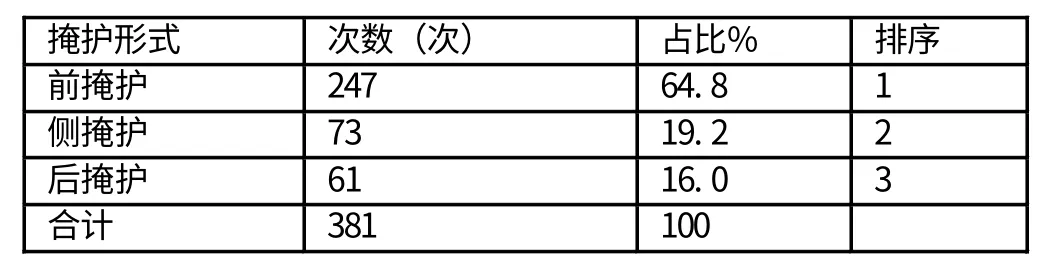

表4 2012年倫敦奧運會無球掩護配合掩護形式統計表

表5 2012年倫敦奧運會無球掩護配合運用效果統計表

圖1 球場區域劃分示意圖

3 2012年奧運會無球掩護配合隊員位置特征的研究

為了探討無球掩護配合賽場表現的隊員位置關系,將場上五名進攻隊員的位置劃分為:5號位(C-中鋒)、4號位(PF-大前鋒)、3號位(SF-小前鋒)、2號位(SG-得分后衛)、1號位(PG-控球后衛)。統計結果如表3所示。

由表3可以看出,5號位中鋒共進行169次無球掩護,比率達44.4%,將近一半的無球掩護由5號位中鋒來完成;其次是4號位大前鋒,有121次作為掩護者進行無球掩護,占31.8%,掩護次數不容小覷;1號位控球后衛、2號位得分后衛、3號位小前鋒,分別有12次、35次、44次作為掩護隊員進行無球掩護,各自占3.1%、9.2%、11.5%。所以從掩護隊員角度來看,5號位中鋒、4號位大前鋒在籃球比賽中承擔著主要無球掩護任務。被掩護隊員方面,2號位得分后衛、3號位小前鋒是被掩護的主要對象,分別達到132次、112次,各占34.6%、29.4%,已然占據大半壁江山,當然這與他們的超強得分能力密不可分。透過2012年倫敦奧運會籃球比賽無球掩護配合隊員位置的統計數據,得分能力越強、進攻手段越豐富的進攻隊員,被掩護的次數越多,如2號位得分后衛和3號位小前鋒;而身材高大、強壯的進攻隊員則承擔主要的無球掩護配合,如5號位中鋒和4號位大前鋒。

4 2012年倫敦奧運會無球掩護配合掩護形式的分析

根據掩護者同防守隊員位置關系,將無球掩護配合的掩護形式劃分為有前掩護、側掩護和后掩護三種形式,統計結果如表4所示。

由表4可以看出,前掩護形式發生247次,占統計的381次無球掩護配合的64.8%,是無球掩護配合進攻隊員最常用的掩護形式。如西班牙隊的費爾南德斯、納瓦羅常常利用保羅·加索爾、馬克·加索爾的前掩護無球掩護,從低位向高位跑動,兜出至側翼,獲得空位,接球進攻;俄羅斯隊的科里亞帕通常借助考恩的前掩護無球掩護,從球場一側移動至另一側鋒線位置,獲得空位接球的機會,然后進行進攻。無球掩護配合側掩護形式、后掩護形式發生次數相對較少,在統計的無球掩護配合中分別發生73次、61次,各占19.2%、16.0%。這兩種無球掩護配合掩護形式發生相對均衡,所占比例相對接近,可見比賽中由于進攻節奏的加快、戰術的相對簡單、防守的日益加強,進攻隊員除了主要運用前掩護形式的無球掩護配合外,不時根據實際比賽情況,合理有效運用側掩護形式和后掩護形式。

5 2012年倫敦奧運會無球掩護配合執行效果的分析

比賽中,通過頻繁的無球掩護配合,有的進攻隊員擺脫防守或延誤防守,有的進攻隊員造成對手形成換防,創造出大打小、小打大的進攻機會;有的進攻隊員在進行無球掩護時直接造成了對手的犯規。然而也有的無球掩護并沒有達到配合目的,沒有創造出時間、空間或位置上的優勢,有的無球掩護配合甚至造成了進攻犯規。遂將無球掩護配合的執行效果分為有效和無效兩種,統計結果如表5所示。

由表5可以看出,無球掩護配合運用有效357次,占93.7%,運用有效的無球掩護配合中,擺脫防守獲得空位的運用效果,共有108次,占28.3%。如比賽中,西班牙隊的加索爾兄弟,身材高大強壯,無球掩護質量很高,費爾南德斯利用這二人的無球掩護,擺脫防守者,拉出至外線,獲得空位機會,然后較“從容”地接隊友傳球,投籃結束進攻,命中率較高。延誤防守獲得空位的無球掩護配合,發生206次,占54.1%,是世界各球隊無球掩護配合的主要運用效果。交換防守的無球掩護配合,有29次,占7.6%。通過無球掩護配合,進攻隊員沒有達到一定的戰術目的、沒有創造出有效進攻機會,在統計的381次運用效果中,發生24次,占6.3%。無效的無球掩護配合發生19次,占總無球掩護配合運用效果的5.0%;造成進攻犯規的無球掩護配合,有5次,占1.3%,發生率較低。

6 結論與建議

6.1 結論

(1)進攻隊員無球掩護的時間主要集中在一次完整24s進攻時間的第一時間段0~10s內;掩護的區域集中在低位右區、低位左區和高位中路;其中2號位和3號位是主要的被掩護隊員;4號位和5號位是主要的掩護隊員,進攻隊員掩護的形式以前掩護居多。

(2)從無球掩護執行的效果來看,效果較為理想,93.7%的無球掩護都在此戰術中獲利。

6.2 建議

(1)把握無球掩護配合的運用區域、參與人員等實戰表現和特點,了解其發展趨勢,更有針對性的進行日常無球掩護配合的訓練,提高比賽中無球掩護配合的質量。

(2)結合無球掩護配合的賽場實戰表現和特征,設定相應的戰術行動,更有效的開展進攻,服務比賽。

[1]《籃球大辭典》編輯委員會.籃球大辭典[M].北京:人民體育出版社,1993:48.

[2]北京體育大學籃球運動教程編寫組.籃球運動教程[M].北京:北京體育大學出版社,2013.

[3]畢仲春,宮魯鳴,葉慶輝.世界籃球技戰術發展新趨勢—以第16屆世界男籃錦標賽為例[J].北京體育大學學報,2011,34(4):107-114.