李禹煥 見之所未見

在今年佳士得春拍上,韓國藝術家李禹煥的作品《始于點》以1050萬港幣成交。據悉,購買李禹煥作品的藏家為劉祖貴,他是在出售了張曉剛的作品后,將該作品收入囊中。作為一位參透生命與美學奧義的哲學藝術大師,李禹煥是除白南準、蔡國強之外的第三位在紐約古根海姆美術館舉辦回顧展的亞洲藝術家。而在今年巴塞爾藝博會期間,李禹煥受邀參加法國凡爾賽當代藝術項目,展出他10件全新的裝置作品,他也是繼杰夫·昆斯、村上隆、瓊娜·瓦斯康斯勒、居斯帕·皮諾內之后在凡爾賽宮舉辦個展的藝術家。在面對凡爾賽的厚重歷史和花園的絕色美景時,李禹煥再次意識到保羅·克利所說的“藝術不會復制所見,藝術創造所見。”他以東方的視角審視歐美現代藝術,以禪宗哲學的智慧回應對這個世界的認知。他的創作打破了現代繪畫和雕塑形式的藩籬,拓展了現代雕塑與抽象繪畫的定義,開啟了現代藝術新的認知方式:一種類似于中國哲學“格物致知、明心見性”的態度和方式。他用藝術踐行著對生命本質的哲學思考。

李禹煥作為日本物派最重要的代表藝術家,他扛起物派的大旗就如同他提出的藝術主張“相遇”一樣,充滿了偶然和機緣。1968年10月,他在日本神戶須磨離宮公園舉行的“第一屆現代雕刻展”上,看到多摩美術大學學生關根伸夫在地上挖掘出一個深2.7米、直徑2.2米的圓坑,并將挖出的土方堆筑成一個和坑相對應的圓柱體,命名為《位相—大地》的作品時,豁然間找到了他所主張的“藝術”。于是一連寫了十篇文章褒揚關根伸夫的作品,闡述自己的藝術理論,從而大大推動了物派的發展。

李禹煥敏銳地發現關根伸夫的作品與他的藝術觀相吻合,源于他多年的哲學和藝術的素養。1936年,李禹煥出生于韓國慶南山區一個儒教色彩濃厚的家庭,自幼深受東方傳統思想的熏陶,尤其對中國的老莊思想頗有研究。在研習詩、書、畫的同時,他對山水畫的自然情趣和深遠寓境也深有體悟。戰爭年代的風雨飄零,使得李禹煥1956年從漢城大學美術學院退學并移居日本。1961年他畢業于日本大學文學系哲學科。日本哲學家西田幾多郎哲學中的禪宗思想和西方大哲海德格爾的現象學對他產生了巨大的影響,使他逐步認識到日本藝術應擺脫西方化傾向,樹立東方觀念的藝術。

物派藝術家認為,藝術的作用就是生產一個“與存在相遇”的結構。“相遇”一個極具浪漫色彩的詞,它既包括藝術家和物質對象的相遇,也包括藝術家意識和具體場境的相遇。另一方面它也包括藝術作品內部之間的相遇,作品和觀眾的相遇,以及觀眾與真實場地和想象空間的相遇。這是一個流轉變化的過程,觀眾遇到藝術家感受到經驗到的對象而獲得共鳴。藝術家在這里更多的扮演推動者的角色。李禹煥在他的《尋求相遇》的文中將“相遇”定義為:人超越“人類”的概念,在一定場合接觸到世界自身的原本狀態的鮮活性時感悟到的魅力瞬間。他進一步闡述“相遇”對于表現愿望和藝術欲求的人來說,最具根本性的意義在于,在有相關的“場”的同時,將直接性作為媒介的經驗。以這樣的“元經驗”為基點,希望場的關系與瞬間的持續,探索媒介表現的隱喻。

從“尋找相遇”可以看到東西方文化的交匯點。禪宗講相遇即是緣分,不是刻意所為,而是內在的一體在某個機緣的匯集。禪宗哲學摒棄了理性分析回到尊重客體和自然的起點上,這是沉靜的心靈觸摸物質,正體現了“與存在相遇”。而在西方的語境中,“相遇”與偶發藝術的偶然性和組合性又有著一定的聯系,都有一種不確定的存在關系。而形式上與西方的極簡主義又有著或多或少的一些關聯。當然本質上兩者是天各一方。

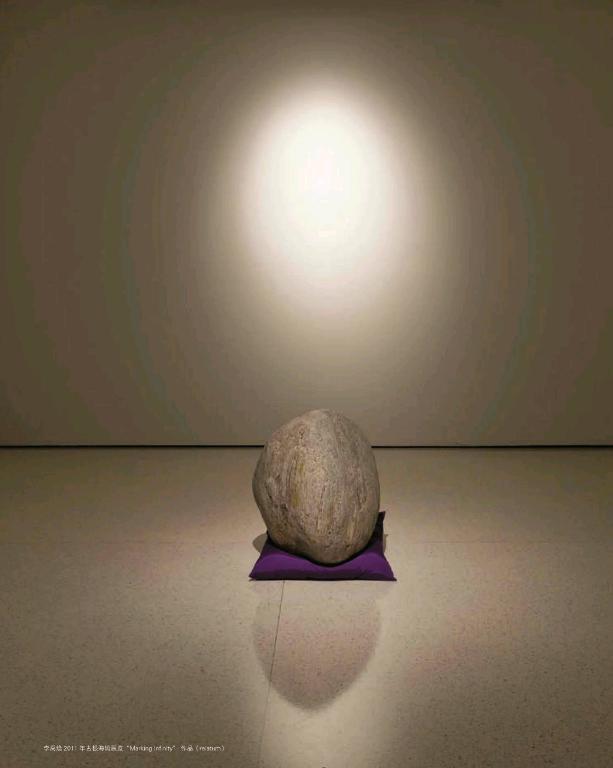

在李禹煥的大量作品中,《關系項》(1969年),無疑是最具代表性的一件。從中我們可以發現他的觀念是如何具體化呈現的。黃篤在他的《意大利貧窮藝術和日本物派的比較研究》中說道:“該作品是由一塊大石頭落在了地上一塊玻璃板所構成。李禹煥解釋道:‘如果一塊重石碰巧擊中玻璃,玻璃就碎了。如事情常發生的那樣,但如果一個藝術家作為一個中介的能力不強,除一個瑣碎的物理事故外,有更多東西可看。再次,如果擊碎與藝術家的意圖太接近,結果就沒有意思。如果藝術家的處理是隨意的,那也沒什么意思。必須有來自表現藝術家意圖與石塊及玻璃三者之間關系的東西才好。只有當三種成份在三角關系中的相互滲透產生了距離,玻璃才首次變成了藝術對象。李禹煥認為,當人的意識是所有存在的基礎時,意識就創造了世界存在。這也就促進了人類形成世界客觀化的條件,將人類與世界分離開來,最終使主客觀分離。”李禹煥吸收了佛教哲學和東亞的觀點,超越客觀認識的束縛,以“讓世界還其本來面目,讓世界原貌在生動的自在擴展中獲得自在和自由。”

從李禹煥的描述中我們就能理解他為何偏愛未經加工的木、石、土等自然材料。但時常他也會用到金屬等工業材料。對他來說,并非對這些物體有過多的關心,只是盡可能展示他們的本來面貌,同時制造一個含蓄的空間,將自然物品和工業品放在一起,形成一種有矛盾張力的場域。李禹煥以他獨特的視角和表現手段,表達對資本主義大工業生產造成的物質泛濫的反思和對以個人為中心的、將客體對象化、過分制作的“制作文化”的批判。

李禹煥的另一件雕塑作品《對話》——兩塊自然的石頭被兩塊鋼板所隔開。這既可以看成是被隔開的兩塊石頭重新建立的某種聯系,也可以看做是石頭和鋼板之間的某種對話,甚至還可以看作是藝術家設置這樣一個空間與觀眾對話。極少加工的石頭和工業切割的鋼板,用極端的方式組合在一起。通過物質和非物質空間的相互關系所產生的“場”的變化,來揭示自然世界“原本狀態”的存在方式。藝術家把自我抽離出來,將表現的內容和手法消減到最低,引導人們重新認識世界的“真實性”,以此表現日本式的感知方式和存在論。

李禹煥的雕塑作品對于觀眾來說是極易看懂又是極難理解的。因為它的存在就如同你看到感受到的一樣,并無差異,直觀感受和元體驗,剔除了各種概念和邏輯,只是強調特定空間里物的原本狀態。但是對于絕大多數早已習慣對象化、概念性理解藝術的人來說,他的作品似乎又是晦澀難以捉摸的。這就如同禪宗里的“看山是山,看山不是山,看山依舊是山”的三境界,早已沒有了赤子之心和兒童之眼的人來說,誤入看山不是山的怪圈而津津樂道,殊不知“看山依舊是山”方為大境界。

表面看,李禹煥的繪畫作品是抽象的形式,但卻不同于西方的抽象繪畫。西方的抽象來源于對理念世界的模仿,是將所有事物對象化的理念式存在的“寫實”。而李禹煥的繪畫只是暗示一種事物的存在方式和提供一種新的觀看角度。他的作品總是透出一種難以參透的哲學意味,有時間在上面的痕跡也有空間布局的韻味。他從中國畫中得到了養分,從八大山人的畫中悟到了“空白”的魅力。在他的作品《照應》中,他把畫的部分和空白部分看成一種產生活力的互動方式。他把空白當成畫的部分來建立一種整體關系并由此產生的更大空間。一種比“筆有盡而意無窮”或是“意到筆不到”更為寬廣的思域。他將“余白”的觀念詮釋為“一種帶來寂靜的回響”,也即由繪畫產生的,超過畫布物理局限的無限維度。他的這些作品在形式上與西方的極少主義繪畫確有其相似之處。畫面的單純和極簡成為一種具有視覺穿透力的符號,不同的是西方的極簡主義是抽象走向極端,象征繪畫的結束,是否定的極致表現。但李禹煥并非從這樣一個系統出發考慮問題。恰恰他是在重新考慮繪畫的開始。這便和老莊的思想“無始于有、少即是多”如出一轍。世間的萬物之始都源于最簡潔單純的形式。如混沌出陰陽,陰陽生萬物。在李禹煥的作品中,他以時間和空間為兩極,而化生出無窮的奧妙。

李禹煥將自己對這個世界的理解通過畫布詮釋出來,他工作時迅速而平靜,畫上一筆,緩慢而審慎,并反復潤飾,直到畫筆上的顏料都被畫布吸收。然后重新開始重復著剛開始的一系列動作。畫完了便等待一周時間晾干,再將這一過程重復兩到三遍。層層覆蓋,顏色也變得越發細膩和厚重。每一次的重復都是新的開始而又帶著過往的印記,時間成為了最重要的媒介,溫度的差異和濕度的變化都會使作品呈現不同的面貌。李禹煥通過這樣的繪畫過程希望創造一種強有力的圖像,能夠在瞬間喚起寧靜之感。而在他創造的個人藝術世界中,沒有矯揉做作的修飾,也沒有高超技藝的彰顯。重復的痕跡,單純的圖形卻有著令人著迷的魅力。這魅力來自密集的、砂質的、幾乎雕塑化的圖像的節奏;也來自內部與外部、圖形與背景間關系的曖昧;更來自于藝術家的深邃的哲思和直接的表達。

李禹煥的繪畫在努力營造一種虛靜的感覺,他后期的作品《從點開始》、《從線開始》更是將這種自然狀態的虛空和靜謐發揮到極致。不強調加工帶來的過度審美,而是從點開始,把思緒和想象帶入到一個未知而神秘的方向。這種筆觸和筆觸之間,筆觸與空白之間的關系,都表現了如何從點到線到萬物的理念。筆觸和空白不是矛盾的存在,而是類似于你中有我,我中有你的混沌狀態。中國認為的混沌即是生命孕育之始。虛空的最后是什么,或許就是“主客合一”、“物我兩忘”的混沌境界。人只有在靜下來時才能體會到虛的博大內涵,也才能悟到生命的真諦。

原始、質樸的材料和單純、獨立的元素是李禹煥構建其藝術殿堂的基石,既是他信手拈來偶得之,也是他深思熟慮所得來。他所做的一切只是還世界一個本來面目。一個個特異的“場域”和一幅幅奇妙的繪畫,讓觀者打開了認識世界的另一扇窗戶。未知的本源不是你翻開世界這本書,細細讀來所見得,而是合上書頁,一睹頓悟。(撰文:邊轍)