統相對論連載之十二:真空能和真空能宇宙飛船

文/劉泰祥

2001年,在倫敦召開的場推進會上,美國專家提出,20世紀是核能世紀,21世紀是真空能世紀。實際上,當前我們利用的各種能源,歸根結底都來源于真空能,我們一直在間接利用真空能。

1. 真空能轉換裝置

根據原子核長毛原理[注]可知,原子核表面是將構成空間的基本單元爽子轉化為光子的場所,換言之,在原子核表面不斷將“真空能”轉化為熱能。

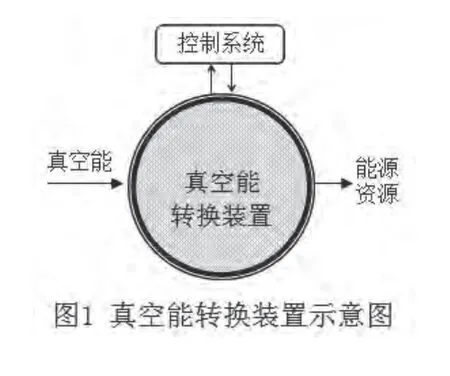

從天體的生長原理[注]可知,只要我們構建出天體自激發區的物質態,就可以源源不斷地將真空能轉化為可供我們利用的熱能、甚至各種物質資源。建造真空能轉換裝置可以模仿地球生長原理,稱之為地球能源自激機制的小型化技術,通過調節溫度,就可以控制真空能轉換裝置輸出光子(熱能)以及各種元素(資源)的功率,如圖1所示。

在2001年倫敦召開的場推進會上,有人預言5年之內有可能造出真空能發動機。筆者認為,即使現在完全清楚了真空的本質,我們還必須先實現一系列新型材料技術的突破,才能制造出利用真空能的裝置,這需要一個過程。

2. 超分子技術

縱觀人類發展歷程,如果說社會需求為科技進步指引了方向,那么科學理論就是照亮科技進步道路的那盞明燈。經典物理學(宏觀物理學)的創立,奠定了工業機械化的理論基礎,使得能源開發利用水平實現了第一次飛躍;現代物理學(稱之為物體物理學)的創立,奠定了信息自動化的理論基礎,使得能源開發利用水平實現了第二次飛躍。

當前我們面臨能源開發利用的第三次飛躍—直接利用真空能,其核心是能夠建立超高溫、超高壓環境。因此能否實現第三次飛躍的關鍵,取決于能否制造出能夠承受超高溫、超高壓的新型材料。

在現有理論的框架內是無法制造出這種新型材料的,因此我們需要采用一套全新的理論—系統相對論(稱之為物質物理學)。從系統相對論可以導出,這種新型材料具有單分子的特征,即新型材料是由若干原子構成的一個立體結構的超級大分子,這種制造技術稱作超分子技術。基于系統相對論的物質觀,我們就可以逐步實現各種元素的超分子技術的突破。

3. 真空能飛船與遨游太空暢想

隨著超分子技術的不斷突破,掌握了真空能轉換裝置技術后,我們就可以建造遨游太空的宇宙飛船了。這個由真空能提供動力的宇宙飛船,與霍金所設想的最大不同在于,霍金設想的宇宙飛船需要攜帶足夠的燃料,而真空能宇宙飛船無需攜帶任何燃料。

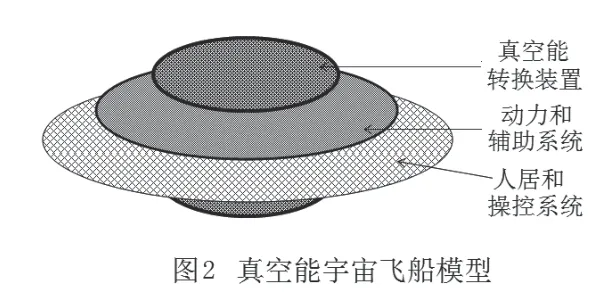

真空能飛船的能源轉換裝置如圖1所示,它是一個球體結構,這是由其內部的超高溫超高壓環境所決定的。當然一個完整的宇宙飛船還應包括驅動系統和人居環境,因此一個合理的宇宙飛船結構如圖2所示,飛船的中心是體積龐大的真空能轉換裝置,動力和輔助系統呈環帶結構圍繞在真空能轉換裝置周圍,最外側是操控系統和人居場所。

從圖2可以看出,真空能飛船的結構與“飛碟”(UFO)存在驚人的相似,雖然科學界尚未承認UFO的存在,但這種相似性為外星人的存在提供了理論依據,同時說明乘坐UFO的外星人已經完成第三次技術飛躍。可以預見的是,待我們實現第三次技術飛躍后,就可以遨游太空、隨時拜訪外星智慧生命,從而真正成為宇宙文明俱樂部的一員。

[注]劉泰祥.系統相對論[M].北京:科學技術文獻出版社,2012:141,179.

上一篇:愛因斯坦相對論與量子論的統一