王華祥 讓所有的標準在我身上失效

從王華祥的作品中能夠看到一種傳統性與當代性的并置。這種“傳統性”更多地指向藝術家對繪畫技法的執著堅守,因其相信傳統技法恰如藝術的坐標,無可取締。而“當代性”則更多地體現在由看似無關的事物組成的畫面所帶來的某種超現實體驗之中,然則這種超現實是藝術家清醒而有意識的表達,看似荒誕,實則真切。在經歷了對傳統的叛離與回歸之后,王華祥找尋到了一種有效的藝術創作方式,即“撕碎一切標簽和主義,突破一切人為的壁壘與形式邊界。”在不受任何概念及標準約束的前提下,王華祥在藝術創作中實現著自身與永恒存在的矛盾之間的安然相處。

I ART:你的個展“等待花開”在今日美術館舉辦,請介紹一下此次展出的作品。

王華祥:除了油畫之外,我把草圖和作畫記錄也當作展品。油畫包括從威尼斯平行展回來的作品、近期的“等待花開”系列,以及個別的“風往回吹”系列中的一兩件作品。作畫記錄是用粗馬克筆寫下的,因為我忘性大,幾天不畫畫就會忘掉前面畫畫的方法,為此我決定把重要作畫節點隨時記錄下來。我希望這些字還可以被當成像畫一樣重要的作品被人收藏。當它們掛在某家人或某個美術館的墻上時,不僅僅是“名人字畫”的價值,更主要的是收藏了思想的痕跡和作畫的秘笈,這樣對于學習繪畫或者從事藝術史研究的人是很重要的證物。

I ART:從2006年的“整容”系列至今,在你的多個系列作品中可以看到創作視角及理念上所一直存在的變化,能否結合作品系列具體談一談?

王華祥:2006年我在中國美術館做了個展,它的名字叫“整容”。那個展覽是我重回繪畫圈的序幕。這種將中西文化符號嫁接在一起的方法是我上個世紀九十年代初期的首創。 我將對聯、故宮紅墻、中國花鳥畫、時裝模特兒以及自畫像與西方經典肖像并置一處,這種被稱為“文化波普”的風格立即受到了國際買家的青睞。但是,它深刻揭示的媒體所帶來的平面化時代被忽略了,人們感興趣的是對文化符號的消費。于是波普風、艷俗風和卡通風掀起了一種中國特色的“時尚”浪潮,不如此就被“不當代”了。我感到了失望,于是我畫了盲目的“人類”系列,還做了行為藝術展示:頭裹紅布和白布的人或讀書報、或騎車比賽、或無方向地走來走去。但是我漸漸厭惡起藝術圈來,直至失聯五六年時間后決定以“整容”結束過去的風格,從零開始新的創作征程。

I ART:所謂的傳統與當代的因素仿佛在你的作品中共同存在,你如何看待這二者之間的關系,它們在你的創作中又是以怎樣的方式呈現的?

王華祥:什么是傳統?什么是當代?從時間上說,傳統在中國主要是指印象派之前的西方藝術和中國古代繪畫。從風格的角度,傳統在中國特指寫實繪畫。民間味、表現派、抽象派等都不是“傳統”的(其實也是傳統的)。“當代”又是什么呢?通常特指影像、裝置、行為或觀念藝術,這些界定方法是可疑和草率的,甚至是功利主義的。就像根據頭發長短分男女,根據財富定成分,哪樣都不可取。當然,我必須承認,正是這些簡單粗暴的劃分方法對我造成了巨大的壓力,使我一度猶豫不決,甚至悲憤之至,并差一點放棄畫畫。要反繪畫必先反寫實,要反寫實必先反技術。只有技術被“打倒”,人人才能是藝術家(博伊斯語),才好“渾水摸魚”。當“傳統”被取締之后,藝術的坐標就沒了,當藝術的坐標被消失之后,圣人和騙子、神仙與各種妖魔就都出來了。我看到了一種機會,一種可以使繪畫復興的機會,誠如你所見到的:我的策略是撕碎一切標簽和主義,突破一切人為的壁壘與形式邊界,讓所有的標準在我身上失效。

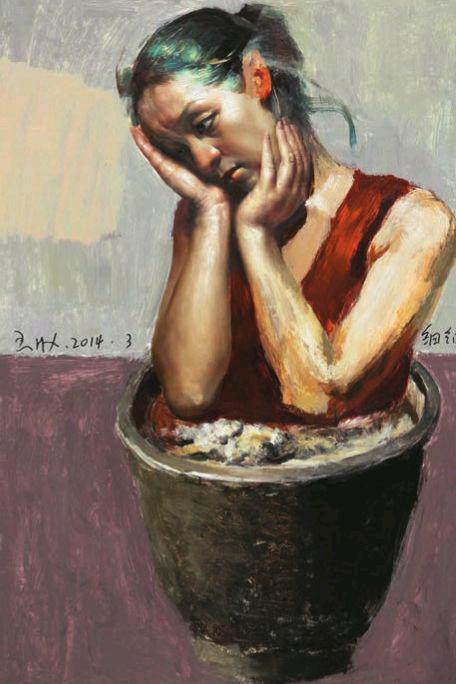

I ART:無論是之前的版畫創作,抑或是現今的油畫創作,人物似乎是你作品中一直以來的主體形象,這是出于怎樣的考慮?

王華祥:歷史上的繪畫,大都以人物為題材。這是為什么呢?我想是出于人自我中心的本能。人類總是以自己去衡量世界、認識世界、使用世界。換句話說,人物題材對于我來說,是一種最重要的表達工具、交流工具,甚至是一種永恒的戰斗武器。能夠個性化地使用人物,能否使人物具備語言上的獨一性和精神上的代言性,是傳統與當代的分水嶺。人物技術的水準也是“寫實繪畫”的核心坐標之一。繪畫無技術就像女人不性感。漂亮不漂亮倒是其次,性感不性感才是大問題。

I ART:看似并不相關的事物常常并置出現在你的畫面之中,這使得作品在視覺呈現上仿佛具有某種抽離敘事的超現實感,甚至荒誕感,能否結合作品談談與之相關的思考?

王華祥:不相干的東西放在一起是超現實的,但不是超現實主義。超現實主義發端于佛洛依德的潛意識理論,而我的超現實是有意識的,是一種為了表達一種真實的生活體驗而不得不杜撰出來的場景。譬如“火災”,那個豐滿的女人體讓人想起了祖國,縱火鬧事的“人民”如螻蟻。我先讓人體躺在畫面上,就像古代提香的維納斯,然后每天翻微博,尋找那些刺激到我的事件之后,我找來學生或熟人拍照,以具體的真實的形象去表達抽象的虛擬的意念與觀念。這是一件令人著迷的工作。情感和理智、正念與邪念、公義和私心、手藝和大腦全都能用上。繪畫已進入我的生活,并有希望進入大眾的生活,使之成為人們生活中不可或缺的一部分。我相信不久的將來,藝術品消費不再是奢侈品,而是一種生活的必需品。

I ART:一直以來,你十分注重對技法的探索,這在你的教學理念中得到了充分的體現。你如何看待技法之于藝術創作的重要性或者說意義?你是否認為技法仍舊具有潛在的探索空間及可能性?

王華祥:技術是一個中性詞,它像磚石一樣既可以壘豬圈,也可以蓋宮殿。一百年來人們以“攝影”、“模仿”、“匠人”、“精神”、“本體”等等借口來貶低技術,將它和知識、智慧和創造性對立。這既是奴性、市儈和從眾心理使然,也是主觀、短視和“成功學”使然。繪畫的歷史和人類的歷史一樣久遠,它長盛不衰的原因是:

它是一種出自生命的無法消滅的本能。你看兒童天生就愛畫畫即是證明!但是,自塞尚的理性主義獨大之后,技術一路衰退,到杜尚時,繪畫已基本從主流藝術舞臺上消失了。到了博伊斯和安迪·沃霍爾,藝術的概念也不復存在,“人人都可以是藝術家”(博伊斯),“每個人都可以出名10分鐘”(安迪·沃霍爾)。中國正步其后塵,并且將文革的“破四舊”擴展到破除一切傳統的束縛。我曾經是一面反傳統的旗幟(“將錯就錯”),但是,我現在自覺“向真理投降”(我的一篇文章),愿意做一個“反革命”:要重提技術,仍然把它看做繪畫和一切造型藝術的基礎。這不是情緒,而是出于一種對隱形真象的“看見”。

I ART:你的藝術創作涉及多種形式,而繪畫始終貫穿其中,在當下形式多元的藝術創作環境中,你認為繪畫應當如何展現其自身價值?

王華祥:就像海潮那樣,進退起落是連續的成套的動作。欲進先退,欲落先起。多元回歸一元,一元分化成多元,這是永恒的規律。人們對科技發明大驚小怪的原因是不懂這種規律,比之自然和生命的存在,所有的知識都是無知的證據。我知道自己無知,所以我不固守任何概念和成果,也不會在乎任何定義和標準。當我明白繪畫是一種與生命相伴的本能時,所有歷史上的自以為是的對繪畫和藝術死亡的宣判,都是一些應該扔掉的臭氣熏天的雜碎。

I ART:你曾說自己是一個“矛盾體”,也談到自己經歷過叛離與回歸,能否具體談談這些在你藝術思想中的所指?而今,你是否尋找到了一種內在的平衡?

王華祥:我們每個人的經歷大多都是線性的,就像天增歲月人增壽,從小學到大學,從零資產到有些積蓄,都是線性的遞進或者后退。但是,只有小事情或表面的事情是多元的,無固定方向的,或不可預測的。大事情只有一元,只有一個方向,就像人一生下來就向死亡邁進,河流總是流向大海,太陽總是在其軌道上運行……。我所經歷過的困惑與矛盾、叛離與回歸,如崇拜毛主席似地“革命者”,拿現代派攻擊寫實主義,向學院市場和批評叫板,鄙視權力與金錢等等,都是以經驗反經驗,以知識反知識,以己去反人。在我經歷了這些“復雜”之后,我終于發現了那些永恒的堅固如磐石的真理的存在:“不變”與“一元”。我的內心便如大海一樣寬廣,像天空一樣無邊,不需要再“平衡”,只是隨遇而安地擁抱一切矛盾,而且享受這生機勃勃的,既沖突又和諧的上帝給以我們的美妙無比的饋贈。(采訪/編輯:王薇)