精神科醫護人員職業倦怠狀況及其相關因素*

班春霞 戴秋華 李學晉 施永斌

職業倦怠(Job Burnout)一詞最早出現于20 世紀70年代,用以描述工作中的個體所體驗到的一組負性癥狀,如長期的情感耗竭、身體疲勞、工作卷入降低,對待服務對象不人道的態度和降低的工作成就感等[1]。目前針對工作倦怠的影響因素研究主要集中在3 方面:工作及角色特征、組織特征和個人特征[2]。

精神科醫護人員是個特殊的群體,目前不僅受到社會的偏見與不理解,社會地位較低,還要經常面對精神病患者的威脅攻擊,收入也與其他科醫護人員相差懸殊,生活壓力較大,使很多精神科醫護人員對工作產生厭倦感。本研究的目的是了解精神科醫護人員職業倦怠狀況及其相關因素,有針對性的采取措施預防和降低精神科醫護人員的職業倦怠。

1 對象與方法

1.1 對象 在上海市郊區兩家精神衛生中心進行調查,選取對象為在崗的醫護人員,采用調查員現場調查的方法共收集問卷143份,有效問卷138份(96.5%)。其中醫生49人(35.5%),護士89人(64.5%);男性36人(26.1%),女性102人(73.9%);年齡為18~30歲的68人(49.3%),31~40歲的37人(26.8%),41~50歲的19人(13.8%),≥51歲的14人(10.1%);已婚92人(66.7%),未婚46人(33.3%);中專27人(19.6%),大 專53人(38.4%),本 科57人(41.3%),研究生及以上學歷1人(0.7%);上海戶籍83人(60.1%),外地戶籍55人(39.9%);工作年限≤5年的51人(37.0%),6~10年的36人(26.1%),11~20年的26人(18.8%),≥21年 的25人(18.1%);初 級 職 稱101人(73.2%),中級職稱30人(21.7%),高級職稱7人(5.1%)。

1.2 方法

1.2.1 一般情況問卷 為自制問卷,包括性別、年齡、婚姻狀況、學歷、工作年限、戶籍、是否值班(或中夜班)、工作崗位、職稱等。此外,還對個人基本信息,如家庭狀況、人際關系、收入情況和個人身體健康狀況的主觀滿意度進行調查,所有滿意度指標分為5個等級(不滿意、較不滿意、一般、較滿意、滿意),分別記1,2,3,4,5 分。

1.2.2 工作倦怠(MBI-GS)問卷 2002年,李超平教授獲得該問卷開發者Michael Leiter 教授的授權,在國內修訂MBI-GS。結果表明:該量表在國內具有較好的信度和效度。該量表包括3 部分:情緒衰竭、玩世不恭和成就感低落。情緒衰竭分量表包括5 道題,玩世不恭分量表包括4 道題,成就感低落分量表包括6 道題,整個問卷共15 道題。該量表采用李克特7 分等級量表,0 代表“從不”,6 代表“非常頻繁”。情緒衰竭,玩世不恭和成就感低落3個維度的內部一致性系數分別為0.88,0.83 及0.82。在情緒衰竭、玩世不恭維度上得分越高,倦怠程度越強,得分越低,倦怠程度越弱;在成就低落感維度上,得分越低,倦怠程度越強,得分越高,倦怠程度越弱。

1.2.3 研究過程 現場調查由嚴格培訓的調查員進行。調查員負責發放問卷,并向被調查者介紹本次調查的目的和內容,在獲得被調查者的書面知情同意書后,被調查者自行填寫問卷。完成問卷中所有問題需要10~20 分鐘。

1.3 統計處理 對所研究和收集的數據資料進行邏輯檢查,剔除有邏輯錯誤和重要分析項目缺失的記錄。采用SPSS 17.0軟件包對數據進行一般分析、獨立樣本t 檢驗、One-Way ANOVA、Pearson 相關分析及多元逐步回歸分析等。檢驗水準a=0.05,雙側檢驗。P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 醫護人員職業倦怠狀況 檢驗結果顯示,在職業倦怠的3個維度中,相對于護士,醫生的職業倦怠程度相對偏高,進一步研究發現,醫生和護士在各維度上的差異沒有統計學意義,見表1。

表1 醫護人員職業倦怠狀況(±s)

表1 醫護人員職業倦怠狀況(±s)

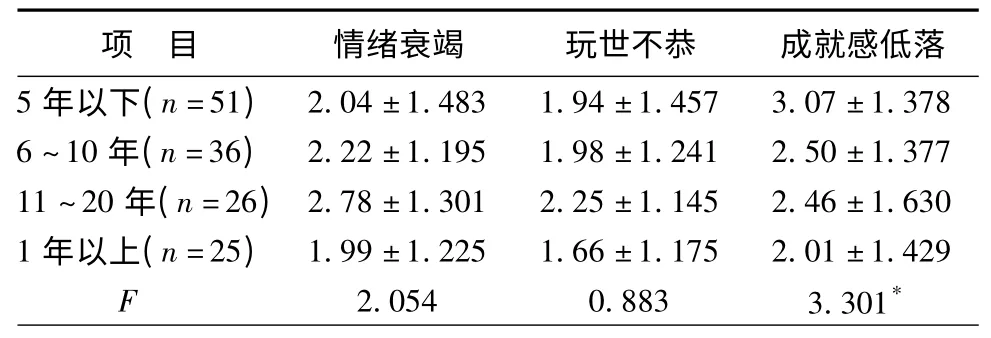

表2 不同工作年限醫護人員職業倦怠狀況(±s)

表2 不同工作年限醫護人員職業倦怠狀況(±s)

注:* P<0.05,**P<0.01,下同

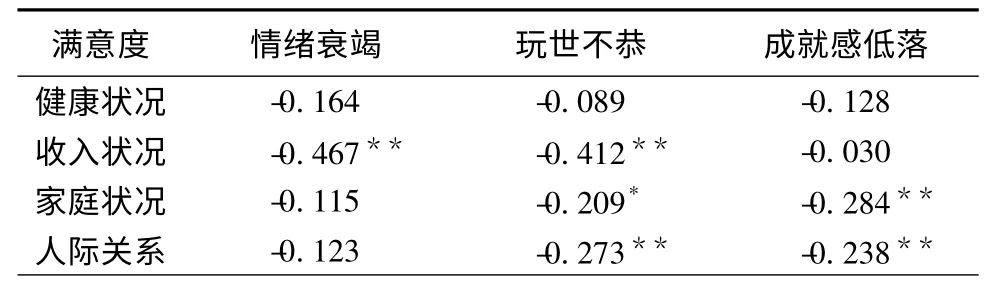

表3 醫護人員職業倦怠各維度與主觀滿意度的相關(r)

2.2 不同工作年限的醫護人員職業倦怠狀況 本研究結果顯示,由性別、年齡、婚姻狀況、受教育程度、職稱、戶籍是否為上海戶籍、是否值班(或中夜班)等人口因素導致的職業倦怠的差異沒有統計學意義。本研究結果顯示,工作年限在5年以下的醫護人員成就感低落值較高,見表2。

2.3 醫護人員職業倦怠各維度與主觀滿意度的相關性 見表3。

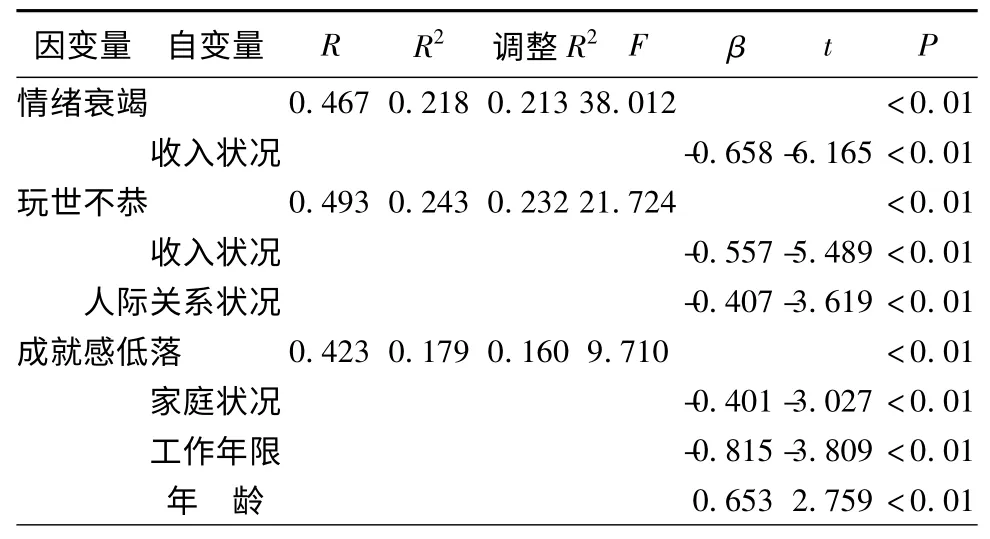

2.4 職業倦怠各維度與年齡、工作年限及主觀滿意度的多元逐步回歸分析 見表4。多元逐步回歸分析顯示,收入狀況能有效預測醫護人員情緒衰竭程度(P<0.01)。收入狀況及人際關系狀況能有效預測醫護人員玩世不恭程度(P<0.01)。工作年限、家庭狀況及年齡能有效預測醫護人員成就低落感程度(P<0.01)。

表4 職業倦怠各維度與年齡、工作年限及主觀滿意度的多元逐步回歸分析(n=138)

3 討論

從研究結果來看,影響職業倦怠的因素來自兩方面,一方面是個人因素,例如人口學變量;另一方面是一些主觀滿意度變量,包括家庭、人際關系、收入情況和個人身體健康狀況。本研究顯示,在性別、年齡、婚姻狀況、受教育程度、職稱、戶籍是否為上海戶籍和是否值班(或中夜班)上,職業倦怠的3個維度差異沒有統計學意義。

Maslach[3]等在總結以往的研究時指出,在所有的人口統計學變量研究中,一致認為年輕員工的倦怠水平比較高。李儒林[4]研究顯示,不同工齡的精神病醫護人員在情緒衰竭項目上的差異具有統計學意義,剛參加工作的年輕醫護人員容易產生倦怠。本研究結果顯示,工作年限在5年以下的醫護人員成就低落感較高,也說明剛參加工作的年輕醫護人員更容易產生職業倦怠。而兩項研究同樣是年輕醫護人員易產生職業倦怠,而所致原因在職業倦怠維度上有所不同,考慮可能與所選樣本的所在地不同有關,這也需要在今后的研究中進一步探討。

醫護人員對目前的家庭狀況、人際關系、收入狀況和個人健康狀況的主觀滿意度越高,越能全身心地投入工作中,也就不易產生工作倦怠。本研究結果顯示,醫護人員情緒衰竭、玩世不恭與收入狀況等主觀滿意度呈顯著負相關,隨著滿意度的增加,情感衰竭及玩世不恭均有下降的趨勢。本研究結果還顯示,玩世不恭、成就感低落與家庭狀況、人際關系狀況等主觀滿意度呈顯著負相關,家庭及人際關系的主觀滿意度越高,越能有效預防和減少職業倦怠的發生。

精神科醫護人員的職業倦怠與年齡、工作年限、收入狀況、健康狀況、人際關系等因素密切相關。建議醫院管理者或衛生行政部門應對醫護人員職業倦怠的產生表示理解和支持,適當提高精神科醫護人員的待遇,改善其工作環境[5],建立人性化的現代醫院管理制度,提供滿足員工物質與精神需求的機會,重點關注剛參加工作的醫護人員。醫護人員應注意自我心理保健,學習人際交往技巧,及時調適不良情緒,方能更好提高自我心身健康水平服務于患者[6]。

謝家玲等[7]研究結果顯示,醫護人員的應對方式與職業倦怠呈顯著正相關,而本研究未將應對方式列為職業倦怠的相關因素;另外,本研究所調查的樣本也較局限,僅為兩家精神病醫院,希望以后能在更大的范圍做相關的研究,以積累更多的資料,為職業倦怠方面更好地提供理論基礎。

[1]李永鑫.工作倦怠及其測量[J].心理科學,2003,26(3):556-557

[2]陳晶,吳均林.工作倦怠理論與研究展望[J].中國健康心理學雜志,2009,17(9):1141-1143

[3]Maslach C,Schaufeli W B,Leiter M P.Job burnout[J].Annual Review of Psychology,2001,52:397-422

[4]李儒林.精神病院醫護人員職業倦怠狀況及其相關因素[J].川北醫學院學報,2009,24(6):615-617

[5]崔玉玲,王平,吉峰.精神科醫護人員工作滿意度和組織承諾的關系[J].中國健康心理學雜志,2013,21(7):1018-1020

[6]汪炳琳,劉云,寧南義.醫務人員職業倦怠與職業滿意度調查[J].臨床精神醫學雜志,2011,21(4):236-239

[7]謝家玲,尹學瓊,李蓉,等.醫護人員倦怠與應對方式[J].中國健康心理學雜志,2013,21(8):1198-1200