小理想 大貢獻

2014第11期

·卷 首·

小理想 大貢獻

2014第11期

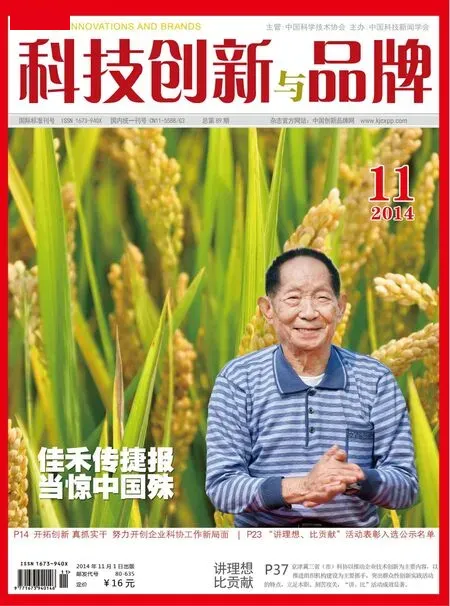

又到了兩年一屆的“講理想、比貢獻”表彰時間。

從上世紀80年代以“節能、降耗、減排、增效”為重點,到90年代以“比專業技能、比創新思路、比合理化建議”為中心,再到21世紀以“提高企業素質、增強創新能力”為主題的“講理想、比貢獻”活動,已經我國科技工作者推動科技進步、服務經濟社會發展的一個創舉。

在中國古代社會,理想被稱為“志向”,是一個人對未來的向往、追求和所要達到的目標。

不確定性是技術創新的內在特征和首要事實,這些創新對象在某種程度上和某種范圍內是未知的甚至是前所未有的東西。有夢才有未來,通過一種全新的組織和鼓勵形式的改變來擴大創新來源、激勵員工創造力和推動知識與信息的有效集成,最終實現創新目標,成為現今對理想“釋放”社會價值的最直接體現。

現在的中國處在社會轉型時期,經濟結構和價值取向呈現多樣化特征,形形色色的追求和奮斗表象令人眼花繚亂,理想便有了對一個人的成長具有價值導向、動機激發、路徑依賴的功能,對一個企業創新具有凝聚人心、聚集力量、激發斗志的功能。

“講理想、比貢獻”活動主要以促進企業技術進步和提高經濟效益為目標,與此同時,作為科協組織開展的一項活動,它通常會根據不同歷史時期黨和國家重大方針的形勢要求,密切結合科技發展和企業實際,設定特定的主題或重點,以增強號召力和實用性。其實“講、比”活動的成就,不僅在于它彌補了科技工作者和企業普通員工對科技創新的向往,更為重要的是,它引導了企業實現科學理想的正確手段。它讓那些充滿激情和理想的社會價值創造者意識到,離開為實踐服務的標準談理想,科學只會永遠禁錮在實驗室里和學術刊物上,與普通百姓無緣。

理想信念是人們心靈世界的深層核心。有無理想信念,就像一道分水嶺,既把人與動物區別開來,又把高尚充實的人生與庸俗空虛的人生區別開來。

提高自主創新能力和建設創新型國家是國家發展戰略的核心和提高綜合國力的關鍵,實現這一國家戰略目標需要進行整個國家的充分動員,需要激發全社會的創造活力。“講、比”活動在實踐中不斷豐富完善,平均每年有1萬多個企業、150多萬科技工作者參與其中。理想成為人們在實踐中形成的具有實現可能性的對未來的向往和追求,同時也成為人們的世界觀、人生觀和價值觀在奮斗目標上的集中體現。

面對實現的社會效益和經濟效益,“講理想、比貢獻”用“小理想,大貢獻”做注腳,當之無愧。